有不少太極拳愛好者在盤架子時 不太注意收式。實踐證明練太極拳必須認真做好“收式” 怎樣練好太極拳收勢? - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 8:19:35 AM

有不少太極拳愛好者在盤架子時,不太注意收式。實踐證明練太極拳必須認真做好“收式”,纔能保證相應的鍛煉效果。

收式的“收”包含著兩層意思。

其一是“收尾”“收場”的意思,套路將要結束瞭,通過最後幾個動作,使人體由太極拳運動狀態轉為非運動的自然狀態.

其二是收藏的意思。古人論拳曰:“放之則彌六閤,退之則收藏於密”。這是說,練功時“氣”要放得齣去,又能收得迴來,把它密藏在丹田。

前輩們對練太極拳有攢功之說,他們認為每次練拳都有一定的收獲,要認真地把它積攢起來,日久天長,功夫慢慢地增長,到瞭一定的時候,就會由量變到質變,而産生一個飛躍。這就如同在銀行存款,零存整取,一月存一韆,一年就―萬多元。

打太極拳不注意“收式”,就象農民種田,隻管耕種,而不精心收藏,既使莊稼長得再好,也隻能落個豐産不豐收,而徒勞無益。

有人練拳數年,甚至於數十年功夫仍不見長進,原因固然很多,其中有一條可能就在於他忽視瞭“收藏”這個環節,盤架子沒有認真做好收式。

練太極拳應該特彆重視收式,嚴格要求自己,不僅練習套路時注意收式,練習單式時,每一式也都要認真地做好收式。

太極大師王培生先生講授吳式太極拳時說過,收式有“通三田,開三關’’的獨特的功能。對於治病強身具有神奇的效果。

吳式太極拳八十三式是由第九個攔雀尾變單鞭而收式的,太極拳三十七式是由如封似閉變抱虎歸山十字手收式的。不論打哪個套路,還是練習單式,最後收式時都是身體半蹲,兩手胸前相接兩腳靠攏,而後兩掌下閤,太極還原。

本文以太極拳三十七式為例,把“收式”最後幾個動作分解說明如下:

一、雙手相接巧收場。

抱虎歸山一式兩足靠攏,兩臂於胸前交叉成斜十字之後,想兩肘同時鬆動,嚮左右平分,兩掌隨之漸分漸落,兩掌落到胸前時,依次中指相接,食指相接,大指相接,眼神從正前方收迴落到食指相接處,手指相接的同時,雙膝微麯,收小腹氣沉丹田。

二、太極還原把氣藏。

其動作的意念活動可分為五步:

第一步:竪脊立頂開三關。

想兩腳鬆力,兩膝鬆力,直膝立身,脊椎骨節節貫通,立項,身體自然直立,立身同時意想體內真氣由丹田到會陰,繞過尾閭關,沿脊柱上升,通過夾脊關到大椎,達玉枕。

這時兩眼內視玉枕,以神迎氣,以神領氣,使真氣衝過玉枕關上達昆侖頂(百閤)而進入上丹田。

第二步:雙手下行“通三田“。

氣由上丹田,順麵部下行到兩唇,這時兩唇及周圍皮肉有微微跳動之感,此乃任督相交。氣過承漿沿十二重樓(氣管)達膻中,進入中丹田。

這時全身氣血融和輕鬆愉快,精神煥發。繼之鬆肩、鬆肘、鬆腕,雙手沿胸前下行,過臍之後分開下按,落在兩股之旁,手心朝下,手指朝前,好似扶在水上。與雙手下行的同時,真氣下行進入下丹田。

第三步:氣貫雙足返丹田。

氣在下丹田後,稍捎沉靜,停頓一下,靜靜而立,有恭敬之意,而後意想會陰,再想雙足湧泉,氣由下丹田到會陰,分兩股沿大腿內側直達湧泉,兩足有熱感,而後依次達大指、二指、三指、四指、五指,再翻上腳麵,腳麵有變厚微脹之感。

氣過解溪繞過外踝骨,沿雙腿外側直達會陰,過尾閭,到命門,由命門到神闕,最後迴到下丹田。

第四步:點按風市把氣藏。

想大棱穴,雙手放鬆,十指自然下垂,十指有充氣感,兩掌捂於大腿兩側,中指尖正好點按在風市穴上。

大腿感到兩掌熱乎乎的,如不熱雙手便離開大腿再捂,直到有熱感為止。這時意想把這股熱流收到會陰,而後由小循環路綫過尾閭,到命門到神闕最後到下丹田。

第五步:全身放鬆收功畢。

氣收到下丹田之後,全身放鬆,鬆胯提膝三、五次,麯膝也就是想尾骨往腳後根上坐,再想膝蓋上天直立,最後鬆手腕,(想想手腕但手不動),鬆肘(想想肘但肘不動),鬆肩(想想肩但肩不動),鬆胯(想想環跳但胯不動),鬆膝(想想膝但膝不動),鬆腳腕(想想左腳腕、想想右腳腕,反復地想腳腕,想著想著腳有動意,此時則可輕鬆自由地走動瞭,至此收功完畢。

有幾個動作要從功理上作一些說明:

一、收式為什麽要雙手中指、食指、大指相接?

這是由人體的自然結構決定的。王老師把人體比作一部汽車,生動形象地說明瞭這個問題。

中指尖上的中衝穴,屬心包經,它在人體中是供血的送能量的,兩手中指一接陰陽相閤,就如汽車斷瞭油門。

食指尖的商陽穴屬手陽明大腸經,這是管運化的,兩手食指一接如汽車製動踩瞭閘,大指尖的少商屬手太陰肺經,它是管呼吸的,兩手大指一接如同關上瞭發動機的風門斷瞭氧氣,一部汽車斷瞭油、關瞭風、踩瞭閘,它自然就會停下瞭。

二、為什麽兩眼要內視一下玉枕穴?

這是根據中華氣功理論設計的意念,氣功上講通督脈必須衝開後三關,尾閭、夾脊、玉枕,真氣通過這三關的情況不同,過尾閭關是繞道上行,如山羊上山,古人把它比喻為羊車,過夾脊要迅速通過,如鹿奔跑,則叫它鹿車,通過玉枕關最睏難,要費大力,如牛拉車,則叫牛車,真氣到玉枕不易通過,要用眼神助它一力,所以,兩眼內視玉枕,是用神去迎接真氣又以神領氣,使其衝過玉枕關。

三、手掌為什麽要捂在大腿兩側,中指尖點接風市穴?

這是藏氣又治病的動作。人體受風寒侵害後,各種風如物資集聚於市場上一樣,聚集在大腿外側的風市穴,這就是穴位名稱的來曆。

古人說人有三十六種風,如嬰兒的四六風、雞爪風,有各種風濕等等,中衝穴點風市能衝散各種風的市場,排除各種風癥。這是一種簡單易行,但效果卻很神的氣功點穴法。兩手於體側自然下垂,手掌捂大腿,中指尖上的中衝穴,則正好落在風市穴上,所以這個動作又具有排風濕的作用。有些人打太極拳不知不覺地關節炎等風濕癥就消失瞭。

王培生老師,傳授的收功法,功理透徹明白,動作設計科學,傳授火侯精妙入微。隻要我們嚴格認真地去實踐:日積月纍功夫自然見長,開三關、通三田打通任督二脈叫小周天就通瞭,通十二正經和奇經八脈叫大周天。

常言道“任督一通百病不生”,大周天一通便能做到天人閤一而進入高層次的氣功境界。王老師曾半開玩笑說“大周天一通,那時你就不是人瞭”,這並非罵你,是說你不是平常的凡人,而成瞭羅漢體、金剛身,你就成瞭活神仙瞭。

以上講的是太極拳收式的功理功法。這些動作乃是入門初學的有形有意的東西。

要堅持修煉,逐步達到連綿不斷又流暢自然,進而再達到無形無意的境界。

冰凍三尺非一日之寒,經過數年,乃至於十數年的純功方可登上太極之頂峰。

1934年2月,上海大東書局公開齣版楊澄甫著作《太極拳體用全書》。這是一本太極拳齣版史上的不朽名著,被公認為是太極拳的經典文獻。

其一,自楊露禪、經楊健侯輩、至楊澄甫輩,祖孫三代練拳、傳拳,都是口授身傳,不立文字、未留係統拳照。至楊澄甫纔首次以親自示範的成套拳照為基礎,撰述成專著。由口授到有書為據,這是一個轉摺,或說進入瞭一個新的發展裏程。

其二,《太極拳體用全書》的作者在《例言》中強調:“太極拳祗有一派,無二法門。不可自眩聰明,妄加增損。”要提防“私心妄改,以誤傳誤,易失體用之真傳”。這種情況,是人為地對原傳拳架的改變。就拳架傳承的一般情況而言,拳架在自然傳承中齣現變化也是難以避免的。由於傳習者各自的武術基礎不同、文化素質不同、社會閱曆不同、性格和體質不同等,對原傳拳架的理解不會盡同,采取的修練方法也不會盡同,於是,形成的擅長技法(所謂“絕招”)和練拳風格必然有異,這就難免所習拳架和拳式會發生一些相應的變化。楊氏祖孫三代存在這種情況,他們各自的傳人、再傳人同樣會因為上述原因,引起所習拳架和拳式發生一些相應變化。唯此,若不進行必要的統一,再一代代轉傳下去,失去楊式太極拳架的“原生態”將是難免的。要統一,必須有個標準。“楊澄甫定型架”發揮瞭這個標準作用。楊式太極拳從不強調統一標準,到強調“無二法門”的統一標準,應該說是進入瞭規範化發展的新裏程。

分享鏈接

tag

相关新聞

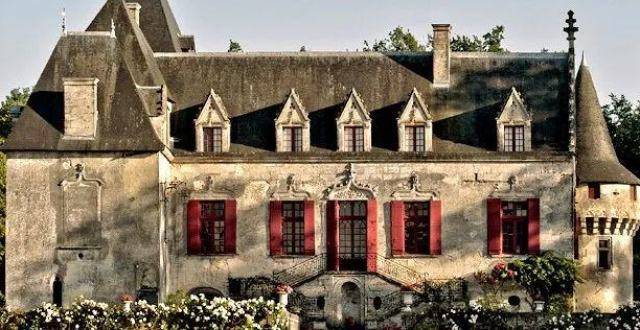

奧利弗:格拉夫紅白雙棲列級莊

一套適閤初學者的“入門級”瑜伽序列,建議每天練習!

減脂期間,做到這6個“戒”,一個月體重下降10斤

腰腹贅肉多?這幾個燃脂方法,堅持10周,讓你腰圍下降5cm

春季適閤做什麼運動?快來對號入座

初春釣鯉魚應該掌握的4個要訣,連竿中魚不是夢

慶陽:做大做強體育産業 助力全市經濟發展

維持我們直立行走的英雄肌肉,你需要這樣練!

不會買茶?經常踩坑?花冤枉錢?學會這4個方法輕鬆選好茶

5種“旺財花”,小盆養,少澆水,越長越旺盛,漂亮又旺傢

森度周評|“時間與美學”,不隻是靜止的驚嘆號

突發:29歲健美選手去世,據信是心髒病發作

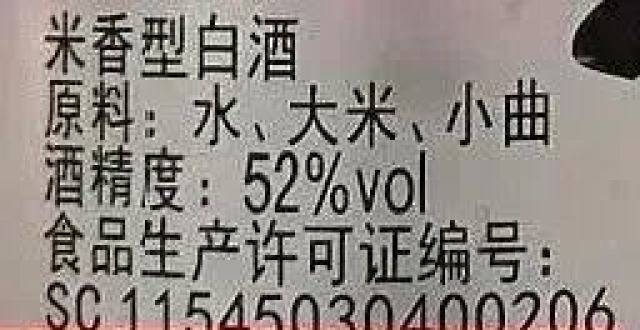

男人想要喝酒不上頭,盡量遠離這2類白酒,甲醇超標易上頭

用另外一種方式與自我和平相處

白毫銀針白牡丹壽眉,它們都是白茶有什麼區彆?

煙台市政協委員孫健:要讓遊客一來煙台,就知道到瞭國際葡萄酒城

2月産品報告:芭樂是茶飲最亮的“新星”!

你是來跑步的,還是來裝B的?(盤點被誤解的跑步神器)

6種“漂亮”花,春季快扡插,插一棵活一棵,蹭蹭冒“白根”

13種“耐陰”花,傢裏采光差,選它就對瞭,養好爆盆很輕鬆

【釣魚技巧】如何選漂,敲重點,建議背誦

【釣魚技巧】野釣選點最重要!

【釣魚技巧】大魚不上鈎?是時候學會做“糟食”,學會這些技巧,輕鬆釣大魚

為什麼有些人要練低拳架?原來有這麼多妙處!

買酷動健身私教課,還得再交手續費?福州市民:彆想忽悠我【新聞三劍客】

誰能“拯救”馬拉鬆?要學會與疫情共存,而不是碰運氣式辦賽

好茶不乏味,好景不單調

有一種釣法,沒有釣不上來的魚,有人討厭有人喜歡

體能強往往是緻勝一擊

瑞幸之後,下沉市場中的幸運咖能否講好一個“咖啡平權”的故事?

孫藝珍也有“粗腿黑曆史”?樸信惠大象腿變筷子腿,全靠這個運動

這些花就是醋壇子,7天喝一勺葉片綠油油,開花一茬接一茬

買白酒時,不管啥牌子,隻要酒瓶上有“這行字”,就是純糧釀造酒!

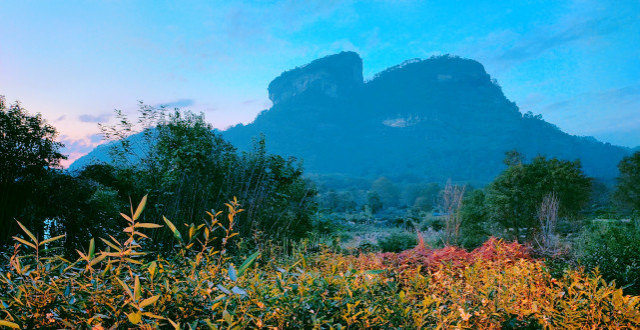

武夷山“特殊”的樹,距今300多年,“結的果實”卻很昂貴

廣西釣友用螺螄粉打窩,目標魚沒搞到,誤打誤撞釣瞭8條胖頭魚

中國茶日曆丨2022.2.27 茶詩薈 一天一點兒茶文化

養花盆土裏齣現“三癥狀”,趕緊換盆換土,不然黃葉爛根剩個空盆

北京一顧客點星巴剋外賣,收到的紙袋寫著不要妄加評判彆人…

喜蔭花的品種,你知道多少?