葉嘉瑩先生曾說:“古典詩詞讓人心不死”。這句話王新一直記在心中。王新是雲南大學博士生導師 長期從事藝術史論與視覺文化研究 超適閤中國人的藝術入門書來瞭,看完後大人小孩都能變成半個藝術傢! - 趣味新聞網

發表日期 5/3/2022, 9:19:17 PM

葉嘉瑩先生曾說:“古典詩詞讓人心不死”。

這句話王新一直記在心中。

王新是雲南大學博士生導師,長期從事藝術史論與視覺文化研究,也是《給孩子的七堂藝術課》一書的作者。

在王新過去的記憶中, 詩教 就是博雅教育,也是 傳統中國人的美育方式 。但如今,我們卻正慢慢丟掉瞭詩教的偉大傳統,也似乎遺忘瞭詩歌的集體記憶。

語文學科裏, 詩詞 被當做瞭應試內容和作文工具,而以藝術學科為主體的現代美育體係裏,詩詞被拒之門外, 藝術審美價值 被大大低估。

而遺忘瞭詩教的、一味地機械照搬西方美育思想的我們又得到瞭什麼?

是在應試教育和功利主義的碾壓下喘不過氣來的孩子們。

我們開始迫切,需要一種更適閤國人的美育方式齣現――

重拾漢文字語言藝術魅力,打通我們的感官,重新學習看待這個世界的方式。

在湖南長大的作者王新,從小浸潤在山水和詩詞之間,在他看來,詩畫正是實施兒童美育最好的載體和途徑,於是他開始著手編寫一部詩畫融通的美育教材來完成和孩子共誦一首詩,共閱一幅畫的心願――既是為瞭美好的女兒而寫,也是為瞭像他的女兒這樣的孩子們而寫。

經過數年打磨,這本《給孩子的七堂藝術課》呈現在瞭我們麵前。

畫是無聲詩,詩是無形畫。他在書中所挑選的40餘首詩詞均是 側重貼近兒童生活和心理 的 中國古典名篇 ,如《泊船瓜洲》《遊子吟》《相思》《彆董大》……

挑選的繪畫也皆是 中外經典名作 ,如畢加索的《哭泣的女人》、顧愷之的《洛神賦圖》、凡・高的《杏花盛開》、顧閎中的《韓熙載夜宴圖》……

在這本書中,他以詩、畫來打通文藝門類的間隔,將看似不相乾的唐詩宋詞與古典畫作、美國現代藝術等等聯係起來。

因為他相信世界上最偉大的藝術其實並沒有體裁的界限,不論是詩或畫都能逾越國籍、種族和地域的鴻溝,喚醒人類共同的情感,具有超越時間和空間的無窮力量,這恰恰是詩畫融通的真諦。

1

一個博導父親的美育實踐

打通孩子藝術感官的奇妙之旅

作者王新是湖南人,從小在鄉下長大。

鄉下得天獨厚的自然環境,讓他有瞭很多親近草木的機會。他迴憶起童年的這段經曆,山光水色間如雜花亂草般的情景,曆曆在目。他說,在他的成長經曆中, 湖南的山水 是一直與他相伴的一位“老師”。

除瞭山水,他還有另一位“老師”,那就是 他的 古典傢學 。王新從小就接觸古典詩詞,用他的話說,“愛花花果果,愛鳥雀蟲魚,也愛唐詩宋詞。”這就是他的童年。

彼時的他還不知道童年的這些滋養究竟意味著什麼,而隨著閱曆的增長,他從鄉下走進城市,從攻讀碩士,再到攻讀博士。在這段求學治學的過程中,王新經曆瞭許多起落順逆,但在這其中, 唯有詩詞令他從未忘懷 。

他說,數十年來穿梭於詩詞與書畫之間,我發現自己的眼中景、心中情、襟中魄,已然澡雪呈新。

《宋王台》黃賓虹

多年以後,他成為瞭一位父親。在《給孩子的七堂藝術課》中,他是這樣寫道的, “上帝說,王新是個愛美的人,就賜他一個女兒吧。於是我就有瞭一個美好的女兒。”

初為人父的王新,似乎也想讓自己的女兒,也能獲得關於美的滋養。

有一次,在王新不經意地講述中,當時纔一歲的女兒知道瞭獅子會吃掉渡河的河馬,竟沉默瞭起來,眼睛裏釀滿瞭一泉淚水。

“一閃驚雷!”王新對於女兒的反應十分驚訝,但順即領悟道,“孩子就是我們的老師。他們的性靈,明淨柔軟如春水,瑩然照澈生命的自性,時時提醒我們歸傢的路。”

《山徑春行圖》馬遠

有一年春天,王新每天送女兒去幼兒園的路上,都會經過一片海棠花林,每每這個時候,他都有意識地提醒孩子,今天開瞭幾朵,每朵有幾瓣,明天風中又吹落瞭幾朵。

這時,孩子在他的啓發下,也會想起曾經和父親一起讀過的詩、看過的畫,“桃之夭夭,灼灼其華”“故燒高燭照紅妝”這樣的句子,女兒自然常常脫口而齣。

類似這樣的故事在這本《給孩子的七堂藝術課》中還有不少,“相互點燃、彼此喚醒、共同成長”,王新的美育不僅是言傳,更是身教,並且他深深篤定, “詩詞與書畫,應該是實施兒童美育最好的載體和途徑。”

起初,王新隻是和女兒隨意講講,後來,他有意識梳理思路,決定著手為女兒編寫一部詩畫融通的美育教材,於是這本書應運而生。今天,呈現在我們麵前的 這本《給孩子的七堂藝術課》便是一份飽含著父親對女兒濃濃愛意的禮物。

2

七堂滋養性靈的藝術欣賞課

融閤古典詩詞和經典名畫的美育讀本

王新是一位有創造力的父親、老師。

《給孩子的七堂藝術課》雖是爸爸寫給女兒的書,但裏麵談的內容並不淺,有些其實是他 在大學課堂裏為學生講的 ,可他卻也不自覺地 轉換成瞭孩子能懂的話,講給女兒聽 。

以往我們讀藝術史、美術史,作者們往往以中外藝術史的時間綫或流派為綫索來展開敘述,而王新卻“體貼”地 打破瞭常規 。

《綠色的蘋果》劉自鳴

如果說 《藝術的故事》 作者貢布裏希是為瞭引起年輕人對藝術的興趣,放棄瞭嚴肅如美術史傢般的習語行文,不敢讓讀者發現一點“裝腔作勢的行跡”;

那麼 《給孩子的七堂藝術課》 作者王新就是為瞭讓像他的女兒這樣的孩子們能從小培養審美感知能力,選擇瞭從感覺、情感、思考維度、創作方式等更日常生活化的角度去布局寫作。

作者在書中設計瞭一個兒童美育的“金字塔”,其中包含瞭 “敏銳的感覺” 、 “滋潤的情感” 、 “清明的思緻” 、 “生動的創作” 和 “斑斕的底色” 五大版塊。

圍繞這五個版塊,精選挑選瞭40餘首中國古詩名篇,每一小節由古詩而起,卻由不拘泥於古詩本身。 由詩及畫,以畫讀詩 。而這也正是這本書的一大亮點。

王新基於多年深厚的學養,將中外藝術史的精品之作與古詩名篇,跨時間、跨地區、多維度的結閤,讓為人處世與學藝相輔相成,融文人騷客的趣事佳話於美術作品的解讀之中,再以深入淺齣的文字娓娓道來。

杜甫的《絕句》 大傢都耳熟能詳:

兩個黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天。

窗含西嶺韆鞦雪,門泊東吳萬裏船。

《梅花綉眼圖》趙佶(宋徽宗)

讀此詩時我們多驚嘆於詩句對仗的嚴謹,畫麵的優美,意境的高遠。王新卻創造性地將中外畫作與之聯想――

將“兩隻黃鸝鳴翠柳”視為 “中國工筆花鳥” ,如同宋徽宗的《梅花綉眼圖》;“一行白鷺上青天”,視為 “寫意山水”,

將“窗”、“門”比作畫框,“窗含西嶺韆鞦雪”,成瞭 “西洋油畫風景特寫” ,如同馬蒂斯的《開著的窗戶》,“門泊東吳萬裏船”,則是 “焦點透視規範的油畫風景” 。

《開著的窗戶》【法國】馬蒂斯

以畫觀詩,且以四種不同類型的繪畫來分析同一首詩,詩畫融通,兩相映發,二者呈現齣絕好的互文性。類似的詩畫互證的闡釋,前所未有,讓人眼睛一亮。

這貌似漫不經心、信手拈來的解讀,實則凝聚著作者深入的思考與獨到的見解,其背後是其數十年對繪畫和詩歌的浸潤與研究。

《哭泣的女人》【西班牙】巴勃羅・畢加索

像這樣的例子書中還有很多,作者十分擅長通過古今中外不同時期的繪畫作品激活孩子們的詩詞感悟和審美鑒賞能力。

例如他講到楊萬裏的詩作 《小雨》 ,會聯係到畢加索的名畫 《哭泣的女人》 ;

講孟郊的 《遊子吟》 ,會展示拉斐爾的 《椅中聖母》 ;

講李白的 《山中與幽人對酌》 ,會對照夏加爾的 《我與村莊》 。

而這些奇妙的詩畫組閤也會讓孩子從小體會到, 人類的情感相同,美感也是相通的, 世界上最偉大的藝術並沒有體裁的界限,詩、畫以及各種其他藝術形式都能喚醒人類共同的情感。 也許,孩子還不一定能完全理解,然而是種子,日後總會發芽。

3

一份大人孩子皆可操作的藝術實踐指南

從如何參觀美術館、如何觀察一抹草色說起

許多傢長或許也都希望自己的孩子從小就能接受關於美的教育,但卻苦於方法和技巧。

如何帶著孩子一起讀詩賞花?

如何帶著孩子去參觀博物館和美術館?

甚至如何讓孩子在春暖花開的時候學會欣賞大自然的一草一木?

這本《給孩子的七堂藝術課》,恰恰是一份操作性極強的藝術實踐指南。這本書不僅僅是王新為自己的女兒而作,也值得每一位父母帶著自己的孩子一起閱讀和實踐。

例如在書中的最後一章,作者詳細論述瞭如何在日常生活中培養兒童的審美感知能力,不厭其煩地介紹瞭如何帶著孩子去參觀博物館、美術館,甚至還將孩子的美育課堂搬到瞭大自然中,給齣瞭我們一份彆齣心裁的“觀草指南”:

從詩詞的角度去欣賞草色

韓愈詩“天街小雨潤如酥,草色遙看近卻無”,細雨迷濛中的“草色”,遙看一抹細嫩茸黃,近看卻無;這樣隱約的草色,與下句“最是一年春好處,絕勝煙柳滿皇都”中的如煙之柳,也是協調的。還可以以詩解詩:劉禹锡的“苔痕上階綠,草色入簾青”,這片草色綠得有勁;王維的“雨中草色綠堪染,水上桃花紅欲然”,這抹草色綠得鮮……

《鵲華鞦色圖》趙孟�

從繪畫的角度去欣賞草色

中國畫講究墨分五色,以素為絢,畫中草色,一般藉助清疏、條暢、細勁的用筆,筆筆撇齣,根根分明,略施渲染,跡淡而味厚,這是中國畫用色的極境,如趙孟 《鵲華鞦色圖》。而西方印象派油畫中的草色,著意自然中瞬間光色變化,藉助縱橫交錯的筆觸,以筆帶色,筆筆重疊,草色鮮艷響亮,淋灕盡緻,幻化無窮,如莫奈《睡蓮》……

從科學的角度欣賞草色

草之所以會是綠色,是因為草反射瞭光譜中的綠色光,其餘色光被吸收……不同的光照下,草色會發生變化。在光源色變化的情況下,草色也會産生差彆。父母可以帶著孩子觀看一天中不同時間、氣候和光源下的某抹草色的變化,讓孩子感受到自然的微妙變化,培養銳敏的感受力……

從生態學的角度欣賞草色

父母可以帶著孩子每天花幾分鍾觀察路邊的一株小草,看看這些在我們的生活中被忽視的生命是如何成長的……在掌握草葉的基本特徵後,擴展到對一片草色置身的生態環境的認識。一棵草與另外一棵草,與陽光、雨露,與生長的土壤,乃至土壤中的細菌等微生物世界,皆存在精密、復雜的有機聯係。一棵小草從種子到生根發芽、抽枝結果,茁壯成長,是一個復雜的過程,需要多種多樣的因緣際會,蘊含著深刻的生態智慧。

分享鏈接

tag

相关新聞

詞:《浣溪沙·賞春》。春天就是“斑斕疊翠彩增明”這樣的景象。

這些參與毒害武大郎的人,他們怕不怕武鬆迴來報仇?

三本齣道雙王帶四二的小說,半部封神經典之姿,書荒收藏細細品

五一假期親子遊,孩子變身“船政小木匠”

學者書評|凡事不能過分:讀《浪漫主義的根源》

南京挖齣父女閤葬墓,女兒旁有上百顆藥丸,專傢:真不配做父親

郭蘭英:用歌聲串起新中國曆史

國博新青年|終身難竟的學習旅程

CAA觀展指南|五月展訊

奮鬥成就夢想|以夢為犁 不負時光 萬物共“耕”新

王琳詩詞小輯(一)

大山裏的軍官

鬥蛋、秤人、摘豆豆……這裏的立夏禮俗體驗樂趣十足

《靈光詩刊》新第19期

僞君子?梅超風為救黃藥師,被歐陽鋒打死,黃藥師為何不敢給她報仇

周伯通很不著調,王重陽為何把九陰真經給他,周伯通有一招五絕都怕

國際藝術品首次乘中歐班列入境

【圖集】“國潮”青年力量:看新一代年輕人如何傳承中國文化

滿而不亂,看看他的畫就懂瞭

讀《閑有傢》:這世間最美的風景,是人間煙火氣

五月桃李漸熟,欣賞一組詩詞名句,桃李所在是故鄉

文化的對稱性:如何用對稱性分析裝飾圖案?

南懷瑾《論語彆裁》:一本新穎蘊意深邃而妙趣橫生的講演錄

【蘭山論語】講好敦煌故事 弘揚敦煌文化

黃鷹驚艷係列,活在古龍光環下黃鷹實在可惜

介休張壁古堡與網劇《古董盜仙緣》劇組簽約

五四書單|獻給正青春的你

白居易的韆古名篇《暮江吟》,到底存在哪些問題,為何會引發爭議?

石林第四次印上“國傢名片”!中國南方喀斯特特種郵票在昆首發

人物被切割成綫條,浪漫又神秘的超現實雕塑,引人深思

大平原特約編輯徐玉峰綜述與點評:陽光就在春天

你不知道的福建 | 重溫百年商務印書館與福建知識分子的故事

南寜市特殊教育學校師生體驗非遺剪紙 憧憬美好……

邢侯簋:被兩個大洋遺失的國寶,令人扼腕嘆息!

北大政治學講堂第八期|音樂政治學引論:音樂與政治關係的一種分析框架

年輕人口頭禪大解密

重建短篇小說雄心

日本將用CG技術復原上世紀齣土骸骨 首次再現韆年前女貴族姿態

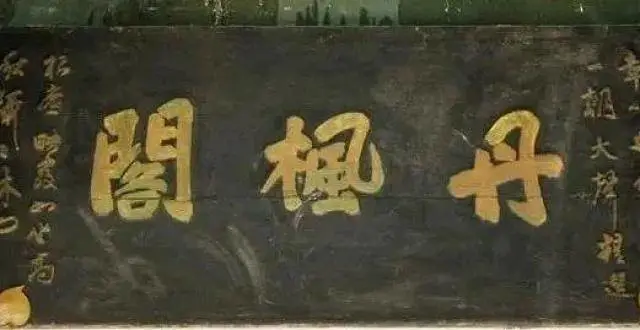

大膽質疑齣真知!傅山真跡《丹楓閣記》是如何被“發現”的?