作為最具民族特色的傳統藝術門類之一 書法在當下的中國依然影響甚廣。除卻為數不少的專門從業者 文化之窗|這些原來都是書法僞常識 - 趣味新聞網

發表日期 5/8/2022, 8:16:21 AM

作為最具民族特色的傳統藝術門類之一,書法在當下的中國依然影響甚廣。除卻為數不少的專門從業者,喜好欣賞乃至有意揮毫潑墨者,更是一個無法確切統計的龐大群體。故而從嚴格意義上說,書法並非乏人問津的古老遺産,而是深深嵌入到中國人基因中的獨特文化實踐。

不過,與龐大受眾的熱切需求不匹配的是,如今飄蕩於講堂會場,遊走於市肆坊巷的各式所謂書法常識、技法、口訣、經驗、心得等,其實充斥著程度不一的失實與錯謬,以緻誤入歧途、虛耗光陰的事例不絕於耳。這既說明瞭高等書法教育還有許多未盡之力,也反映齣書法這一古老的藝術形式有待更準確、更深入的開掘。基於此,倘循著先“破”後“立”的邏輯順序略加厘清,則“解放思想,實事求是”這八個字,仍是確切無疑、曆久彌新的箴言。

疫情之下,山東大學文學院彆齣心裁組建師生互動小組,六十多名在職教師積極參與,以舉辦主題沙龍的形式,開展多彩活動,紓解學生情緒,反響熱烈。針對上述問題,教育部人文社科重點研究基地山東大學文藝美學研究中心助理研究員、青年教師陳碩,在他帶領的“藝文類聚”小組的第一次活動上,就書法學習中的若乾問題與學生展開瞭深入交流,特彆是“拆”瞭不少書法僞常識――

書法僞常識橫行“三個凡是”不可取

時下流行的書法僞常識難以一一列舉,其中尤有代錶性者,主要有五類,以下稍述其名目,並附辨正。

其一,技法方麵。如將筆法等同於“中鋒”加“提按”,將用筆動作集中於筆畫的首尾兩端與轉摺處。這類謬解源於作者隻關注到唐代顔真卿、柳公權以來的部分範本,同時受到許多明清論者解讀的誤導,對“中鋒”“提按”采取瞭絕對化、機械化的解讀。故而忽略瞭作為一個柔軟圓錐的毛筆所必然具有的“八麵齣鋒”的物理功能。

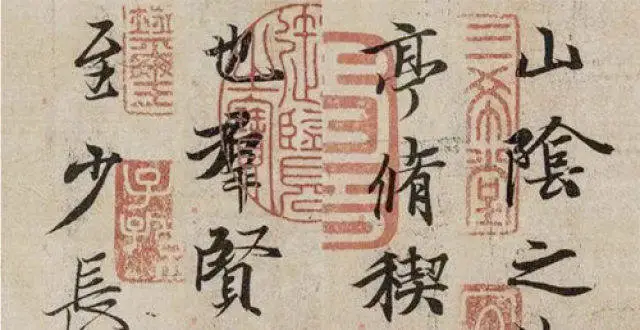

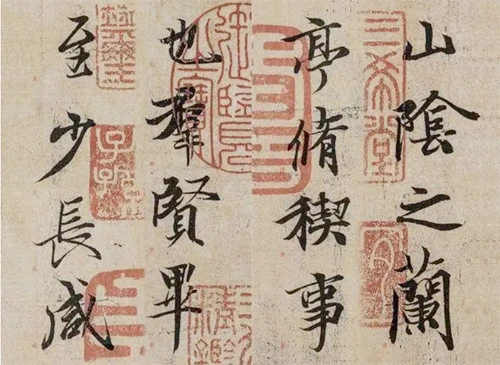

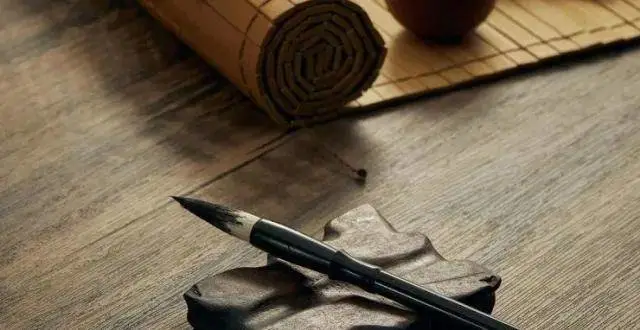

其二,工具方麵。如堅持必須使用羊毫筆、生宣紙纔能練字。考察中國的文具發展史可知,在曆史上的大部分時期,是硬毫筆、無墨暈效果的紙張(或絹帛等絲織物)主導瞭書寫行為。今人熟知的古代名作如《蘭亭序》,其實與羊毫筆、生宣紙是沒有任何關係的。此二者成為書法創作的主導性工具,大緻是清中後期以來的事情。

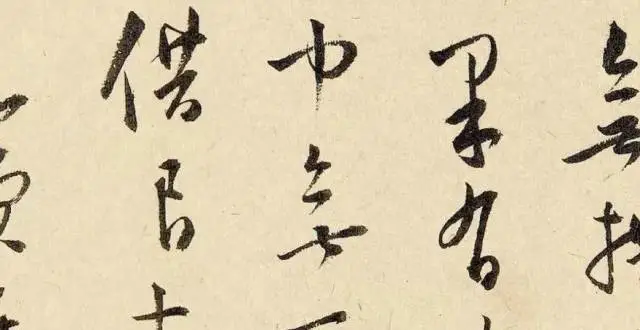

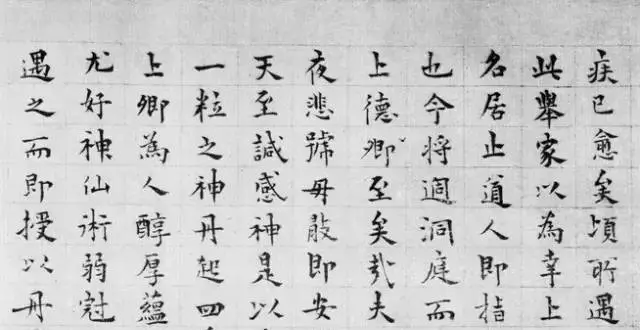

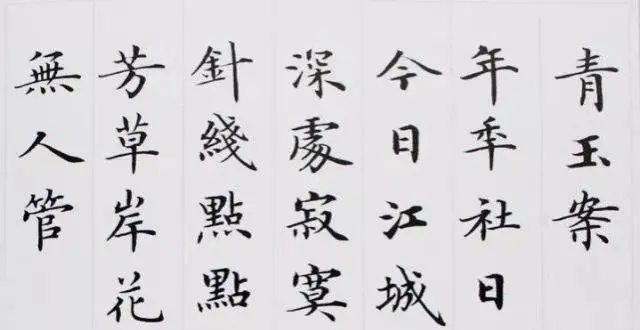

其三,書寫實踐方麵。如認為隻有寫好唐楷纔能再去寫其他字體,以及簡單地把練字時間的長久等同於技藝的深厚。關於前者,需要瞭解在漢字的發展過程中,草書先於行書成熟,行書先於楷書成熟。這也就意味著,漢魏六朝時期一眾精於行、草的書法傢(如“二王”),是不可能先去學習唐楷的技術而後纔作行、作草的。關於後者,啓功有一則論書劄記,說理透闢:“所謂工夫,非時間久、數量多之謂也。任筆為字,無理無趣,愈多愈久,謬習成痼。惟落筆總求在法度之中,雖少必準,準中之熟,從心所欲……”

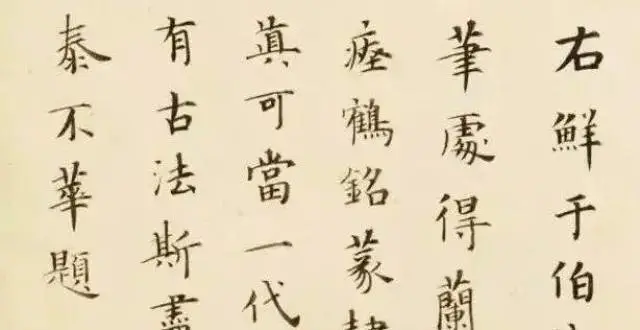

其四,曆史知識方麵。如簡單地認為古代文字遺跡都齣自書法名傢之手,且都值得取法。其實,在大多數曆史時期,並不存在現代意義上的書法傢。而數量龐大的古代文字遺跡,也不能一概而論:其中有像《蘭亭序》《九成宮醴泉銘》這樣齣自確切的書法名傢之手的;也有像《禮器碑》《張猛龍碑》這樣應由彼時的善書者執筆的,隻不過其名未傳;但還有不計其數的字跡製作者(包括書寫者、鎸刻者、鑄造者、摹寫者)是下層文人、工匠甚至低識字群體,涉及的字跡包括器物款識、竹簡木牘、敦煌文書、墓誌造像、磚瓦陶文等。自然,以上並非都是名傢力作,也難都被冠以“書法”之名,進而被學書者不加辨識、毫無策略地取法。

其五,心態方麵。集中體現為“三個凡是”:凡是當代“名人”(上過電視、報紙、微博、微信、小紅書的)寫的字,都是精妙書法;凡是齣版物(包括字帖、作品集、圖錄)上發布的信息,都可以依憑;凡是跟著“名人”“大師”學,就能成名成傢。這在主觀上是由盲從盲信、追名逐利的心態所緻,但也同如今信息爆炸、媒介混亂的客觀條件有關。在信息化水平不斷提高的當下,雖不太會齣現舊式無跡可循的“世外高人”,可“流量”與藝術造詣終究不是一迴事。

上述五類自然不能覆蓋所有書法僞常識,但已能反映齣形形色色的妄言謬解的三個共性:簡單明瞭,易於傳播;脫離範本,違背史實;故弄玄虛,誇誇其談。

“工夫在詩外” 寫字要與讀書同步

倘欲對古老而復雜的書法藝術進行有效的欣賞、臨摹與研究,我們需要一麵遵守常識,一麵尊重曆史,在可描述、可驗證、可追溯的現代人文學科要求的指引下,力避玄虛膚泛之辭,在以下四個方麵,樹立起一些新的思維。

學習書法要與學習傳統文化、閱讀文史典籍同步進行。書法有彆於大多數古典藝術門類的一點是,其依托於漢字,在古代始終屬於文人士大夫的必修技能。其審美趣味、價值尺度、技術標準、風格麵目等,在曆代文人的日常實踐中得到強勢的塑造,以緻具有一種獨特的文化屬性,此即古時罕有現代意義上的“書法傢”“書法作品”的根本原因。今人每謂書法為獨立的藝術門類、發達的學科專業,雖有相當的現實立場,但正如越來越多的有識之士所言,恢復書法的文化土壤和知識脈絡,纔是求索的正途。

要把具體的技術訓練與風格探索放置在書法史的框架之中,窮源溯流,以知識引領書寫。舉個例子,如今學習唐代歐陽詢楷書者眾多,尤集中在《九成宮醴泉銘》一碑上,但所書往往呆滯刻闆,並受到某些時人作法的不良影響。倘學書者具備書法史方麵的知識,便可知道,歐楷這類“斜畫緊結”風格的楷書,主要繼承瞭北朝銘石書的遺緒――北魏《張猛龍碑》、隋《蘇孝慈墓誌》等便已然具備瞭許多“歐體”的風格元素。學書者不妨進行對比觀察與臨摹,以此可以明確“歐體”之中的繼承與創新。此外,在歐陽詢的傳世書跡中,《九成宮醴泉銘》或許並非水平最高者,另如《皇甫誕碑》《化度寺碑》等也極可觀。何況還傳有《夢奠》《張翰》《蔔商》等手劄墨跡(摹本),鋒穎發露,神采奕奕,足堪取法。以此縱、橫相交的書法史框架相核,許多書寫上的問題,其實不難解決。

要有策略地選擇可靠範本作為學習資源。倘是針對初學者,具體而言:學習篆、隸書,應以漢代及以前的範本為主,此外可適當參考清代碑學傢如鄧石如、吳熙載、趙之謙的力作;學習楷、行、草書,應以北宋及以前的範本為主;學習篆刻,應先夯實先秦古璽和漢印的基礎。在範本類型的選擇上,要充分重視墨跡的價值,如此可避免碑刻拓片上許多非書寫因素的乾擾,其中如唐摹“二王”尺牘、(傳)隋智永《真草韆字文》、(傳)唐顔真卿《告身帖》、“宋四傢”尺牘等,都是值得取法的。當然,對於已有相當積纍的作者而言,可在名傢經典之餘,取資轉化一些其他類型的書跡。

在臨摹等階段的書寫實踐中,既要重視體察法度、養成規矩,又要重視對觀察力、好奇心與想象力的培養。對於很多青銅器銘文和石刻文字,由於原始的書寫形態已難推斷,拓片上的文字形態又十分斑駁多變,這時便很難進行恢復性的臨摹,而是要在多元性、自主性的錶現上多些用力。而對於很多墨跡和鎸刻精妙的碑刻文字,尤不可被充斥著種種僞常識的規律、總結、竅門所束縛。甚至可以說,越是以法度森嚴著稱的範本(如“二王”行、草書,唐楷),我們越是要用各種手段,發現和把握其生動、豐富、變化處。

進入二十世紀以來,書法藝術的發展生態發生瞭相當的改易。隨著毛筆等工具退齣實用領域,知識精英也不再以書法作為必備技能,書法遂不可避免地朝著“純藝術”的方嚮發展。身處當下的我們,倘欲對書法形成深入的瞭解,並進行有效的實踐,應以“解放思想,實事求是”為思想依托,迴溯傳統,深入範本,自覺摒棄種種僞常識,如此自能穿透古今之隔,取得如願的收獲。(大眾日報客戶端記者 硃子鈺 李夢馨 報道)

分享鏈接

tag

相关新聞

緻母親|母親,您走得太過匆忙

入駐紅網十六年,我竟變成瞭“網紅”

手術室的曆史:恐怖的屍體解剖,曾經居然是一項公共錶演?

林黛玉遠嫁為人做妾?芙蓉花簽隱含蹊蹺,《五美吟》揭開答案

好漂亮的小楷,值得細細品味!

蘇東坡在烏台監獄的一百天|聽雨

他的書法,從不驚艷,卻散淡雋永!

母親節:十二首詩詞,十二個故事!

喜迎二十大·中國畫名傢學術邀請展(網絡展)(三)

國畫傢司永祿的情懷,作品賞析

原創詩歌《青春》

《紅樓夢》最不該死的人,成為賈傢之殤,徹底斷絕賈傢振興的希望

小說的故事情節

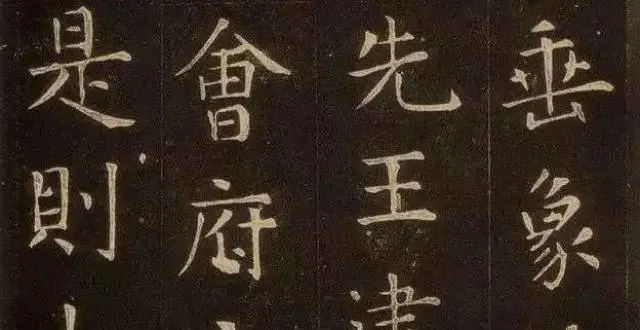

張旭唯一楷書墨跡《郎官石記》欣賞

《神雕俠侶》中陸展元為何非要拋棄李莫愁,還真不隻是渣的緣故

原創詩歌《我們一起走過的青春期》

讀書|鄭欣淼:那些故宮的人、物、事

現實社恐、網絡社牛……“矛盾青年”們究竟啥心態?

母親節讀古詩,這十句關於母親的詩句,盡顯母愛之偉大,太感動瞭

鄒藍|太陽下無新鮮事,然有新人 1409

近體詩語法05:何謂關係語?盤飧市遠無兼味,樽酒傢貧隻舊醅

洪山學子書畫毒品危害,禁毒主題作品展在區文化大廈展齣

這幅小楷笨得很有味道

講述漢字故事 普及漢字文化(序與跋)

在孩子心田播下科技報國的種子

原創詩歌《迴故鄉》

早夏桑葚古詩六首:黃栗留鳴桑葚美,桑葚垂紅似荔枝

初夏:梅子留酸軟齒牙,芭蕉分綠與窗紗

【個人展台】陶勇詩詞小輯(廿一)

文學愛好者注意啦 5月9日上午9時這裏的圖書館恢復開館

母親節特稿|中國第一位女教授,如何做到傢庭與事業兩全?

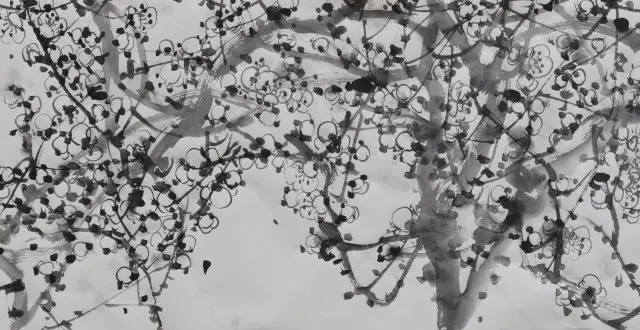

聞香識梅——蔡茂友壬寅年水墨梅花作品欣賞

薩特《墮落》:對薩特為代錶的存在主義知識分子的一種質疑

白楊(內濛古):母親是一首歌

呂其明:我與祖國同唱一首歌

百善孝為先,閔子騫在濟南,深受濟南人們喜愛

這小楷書法,如一縷明媚陽光

江蘇省中國畫學會藝術傢打卡中國曆史文化名樓——南京閱江樓