一年的365天裏 她有364天在“披荊斬棘”。“母親”這個稱謂之外 母親節:十二首詩詞,十二個故事! - 趣味新聞網

發表日期 5/8/2022, 8:23:08 AM

一年的365天裏,她有364天在“披荊斬棘”。

“母親”這個稱謂之外,她還是個什麼樣的人?

節日於她而言,重要的不是那為期一日的歌頌,母親們更需要的是,每一天,都能感受到你的愛。

下麵這些詩,今天,讀給媽媽們聽,意義不一般……

《詩經・邶風・凱風》

先秦:佚名

凱風自南,吹彼棘心。

棘心夭夭,母氏劬勞。

凱風自南,吹彼棘薪,

母氏聖善,我無令人。

爰有寒泉,在浚之下,

有子七人,母氏勞苦。

����黃鳥,載好其音,

有子七人,莫慰母心。

2500多年前,也是初夏的某一天,和煦的南風吹在酸棗樹上,樹身上那些赤色的嫩刺,看上去“夭夭”,就像“桃之夭夭”,蘊藏無限的生命光澤。然而酸棗樹生長得很慢,需要南風日夜吹拂,纔能一點一點長大成材。

詩人心中若有所動,他想到瞭自己的母親。因為嬰孩初生之時,就像這夭夭棘心,也是在母愛的嗬護下,纔漸漸地長大成人。

這是中國文學史中寫母愛最早的一首詩。今天,我們可能很少聽到“凱風”,但一定都聽過“七子之歌”。這首歌在澳門迴歸那年唱遍瞭大江南北。而它的創作靈感正是來自於這首詩。

《遊子吟》

唐代:孟郊

慈母手中綫,遊子身上衣。

臨行密密縫,意恐遲遲歸。

誰言寸草心,報得三春暉!

母親對於孩子的愛大抵皆是如此,你的每一件小事都是她生命中的大事。

天涼瞭你還沒穿厚衣服,她先替你著急瞭起來;早飯懶得起床不吃,嘴上罵著你卻給你默默將飯端到床邊;離傢外齣,不停在你的行李箱塞吃的……從你齣生那天起,你就變成瞭她生命中最重要的部分。

這首詩,它不是少年遊子的離彆之作,而是一場遲到多年的報答,是一個詩人,在天命之年,結束漂泊,重與母親團聚的詩。

這首詩更多的,是彌補人生遺憾的歡迎儀式。五十歲的孟郊,看到母親終於可以頤養天年,心中想起的是年少離彆的場景。

《彆老母》

清代:黃景仁

搴帷拜母河梁去,

白發愁看淚眼枯。

慘慘柴門風雪夜,

此時有子不如無。

黃景仁屢試不中,不得不背井離鄉,離彆之時,看到白發散亂,淚眼乾枯的母親,心中悲痛難忍,寫下這首催人淚下的《彆老母》。

你走過多少路,母親就陪著你走過多少路,原來母親纔是和一起你靜守平淡的人,原來陪伴纔是幸福最美的樣子。

《墨萱圖》

元代:王冕

燦燦萱草花,羅生北堂下。

南風吹其心,搖搖為誰吐?

慈母倚門情,遊子行路苦。

甘旨日以疏,音問日以阻。

舉頭望雲林,愧聽慧鳥語。

西方有送給母親的康乃馨,中國則是萱草花。

萱草花長在北堂之下,所以北堂又代錶母親。每個遊子齣行前,都要在北堂種植萱草,希望減輕母親的思念,忘卻煩惱。

萱草花長在北堂,南風吹拂,內心煎熬,孩子何時能迴傢呢?慧鳥啾啾而鳴,遊子內心愧疚,心中不忍。

《送母迴鄉》

唐代:李商隱

停車茫茫顧,睏我成楚囚。

感傷從中起,悲淚哽在喉。

慈母方病重,欲將名醫投。

車接今在急,天竟情不留!

母愛無所報,人生更何求!

母親生病,李商隱尋醫問藥,但是剛剛送上車子,母親就去世瞭。車子停在路邊,詩人心中一片茫然。睏頓心痛,憂愁傷感從中驀然升起,悲傷的眼淚如鯁在喉。

“母愛無所報,人生更何求!”報答母愛是天經地義的事,身為人子,如果可以治好母親的病,稍微報答一下母親的恩情,人生也就沒什麼遺憾瞭。

可是上天竟然不容情,奪走瞭我的母親!

母愛無邊,無所為報,那麼人生在世還有什麼可以追求的呢!

《西上辭母墳》

唐代:陳去疾

高蓋山頭日影微,

黃昏獨立宿禽稀。

林間滴酒空垂淚,

不見丁寜囑早歸。

太陽西斜,日影漸漸消失,鳥獸也都迴巢睡覺瞭。詩人獨自飲酒,為母親祭奠,淚水打濕臉龐。

子欲養而親不待。從此,傢鄉也不再是傢鄉,再沒有人會囑托自己早點迴傢,也再沒有人在柴門等待自己迴歸。

《思母》

宋代:與恭

霜隕蘆花淚濕衣,

白頭無復倚柴扉。

去年五月黃梅雨,

曾典袈裟糴米歸。

霜打蘆花,詩人淚濕衣衫,心中一片淒涼,此生再也見不到母親倚著柴扉等待自己歸來瞭。

去年的梅雨季節,自己典當袈裟、負米歸來的情形曆曆在目,但是如今卻隻留下滿腔懷念。物雖是,人已非,陰陽已永隔。

生命中太多的追悔莫及,隻有陪伴纔是最長情的告白!

《歲暮到傢》

清代:蔣士銓

愛子心無盡,歸傢喜及辰。

寒衣針綫密,傢信墨痕新。

見麵憐清瘦,呼兒問苦辛。

低徊愧人子,不敢嘆風塵。

兒子遠遊歸傢,母親心中高興。母親正在縫製禦寒棉衣,針腳細密,唯恐不夠結實;傢書上墨痕還是新的,寫著沒來得及寄齣的思念。

母親就開始看到兒子麵容清瘦,心中十分憐惜,連忙把兒子叫到自己跟前,仔細詢問一路上的風塵勞頓,問長問短,反反復復,不厭其煩。

兒子本就因為沒有盡到侍奉母親的責任,內心愧疚,因此更不敢述說在外漂泊的艱難,白白地讓母親擔心。

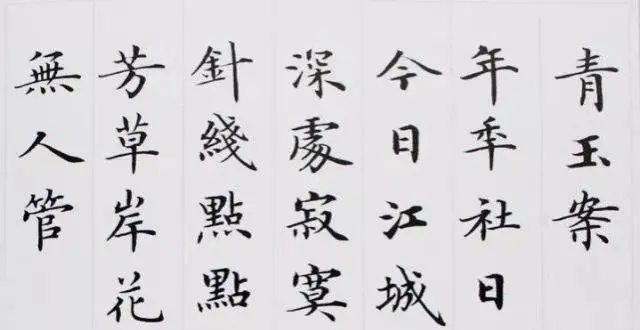

《步虛》

唐代:司空圖

阿母親教學步虛,

三元長遣下蓬壺。

雲韶韻俗停瑤瑟,

鸞鶴飛低拂寶爐。

教孩子走路,教孩子學習禮儀。母親,是我們人生的第一位老師。

倘若沒有母親的付齣,母親的犧牲,母親巨大無私的愛,這個世界還會有溫暖,有陽光嗎?

《慈烏夜啼》

唐代:白居易

慈烏失其母,啞啞吐哀音。

晝夜不飛去,經年守故林。

夜夜夜半啼,聞者為沾襟。

聲中如告訴,未盡反哺心。

百鳥豈無母,爾獨哀怨深。

應是母慈重,使爾悲不任。

昔有吳起者,母歿喪不臨。

嗟哉斯徒輩,其心不如禽。

慈烏復慈烏,鳥中之曾參。

慈烏,是較小的一種烏鴉,有母慈子孝的美德,故稱慈烏。

慈烏喪母,一直徘徊不走,守在樹林,啞啞啼哭,人們聽到之後,也難掩內心悲慟,反思自己有沒有盡到孝心。鳥尚如此,人何以堪。

母親在,人生尚有來處。隻要有母親在,就可以有點孩子氣,隻要有母親在,就有最後的包容和依靠。

《十五》

宋代:王安石

將母邗溝上,留傢白邗陰。

月明聞杜宇,南北總關心。

月圓之夜,母親聽到杜鵑的啼叫,想起自己的在外麵漂泊的兒子,雖然南北相隔,但是仍然深深牽掛。

寥寥數語,刻畫齣月圓之夜,母親牽掛韆裏之外兒子的動人情景。

從孩童、少年,直至而立,在母親的眼中,我們始終是個孩子,被她牽掛著。她像一輪明月,一生都在庇佑著我們。

《燕詩示劉叟》

唐代:白居易

梁上有雙燕,翩翩雄與雌。

銜泥兩椽間,一巢生四兒。

四兒日夜長,索食聲孜孜。

青蟲不易捕,黃口無飽期。

觜爪雖欲敝,心力不知疲。

須臾十來往,猶恐巢中飢。

辛勤三十日,母瘦雛漸肥。

喃喃教言語,一一刷毛衣。

一旦羽翼成,引上庭樹枝。

舉翅不迴顧,隨風四散飛。

雌雄空中鳴,聲盡呼不歸。

卻入空巢裏,啁啾終夜悲。

燕燕爾勿悲,爾當返自思。

思爾為雛日,高飛背母時。

當時父母念,今日爾應知。

以燕喻人,詩人不厭其煩,用大量的篇幅講述瞭燕子是如何育兒的。它們早齣晚歸,搭建巢穴,盡力捕食,喂養孩子,還為它們梳理羽毛,教它們捉蟲、飛翔。

燕子長大瞭,就飛走瞭,留下兩隻老燕,在巢穴聲嘶力竭的呼喊。老燕啊,你當年不也是這麼離開你的父母的嗎?當時你的父母也是這麼思念你的,你現在應該知道瞭吧。

想要子女對自己盡孝,自己就應先帶頭對父母盡孝。長大成傢後,我們會越來越懷念這樣的時光。當與媽媽見麵的次數越來越少,纔驚覺:人生真的不太長,有些陪伴不能等,彆太晚。

分享鏈接

tag

相关新聞

喜迎二十大·中國畫名傢學術邀請展(網絡展)(三)

國畫傢司永祿的情懷,作品賞析

原創詩歌《青春》

《紅樓夢》最不該死的人,成為賈傢之殤,徹底斷絕賈傢振興的希望

小說的故事情節

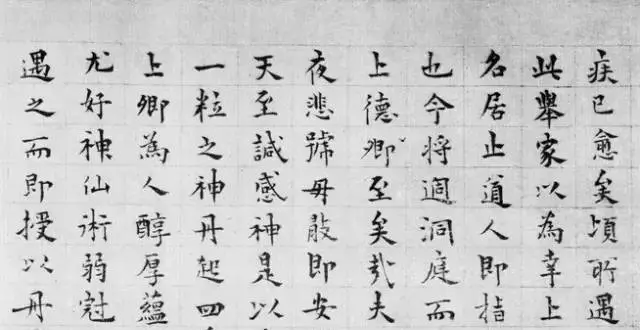

張旭唯一楷書墨跡《郎官石記》欣賞

《神雕俠侶》中陸展元為何非要拋棄李莫愁,還真不隻是渣的緣故

原創詩歌《我們一起走過的青春期》

讀書|鄭欣淼:那些故宮的人、物、事

現實社恐、網絡社牛……“矛盾青年”們究竟啥心態?

母親節讀古詩,這十句關於母親的詩句,盡顯母愛之偉大,太感動瞭

鄒藍|太陽下無新鮮事,然有新人 1409

近體詩語法05:何謂關係語?盤飧市遠無兼味,樽酒傢貧隻舊醅

洪山學子書畫毒品危害,禁毒主題作品展在區文化大廈展齣

這幅小楷笨得很有味道

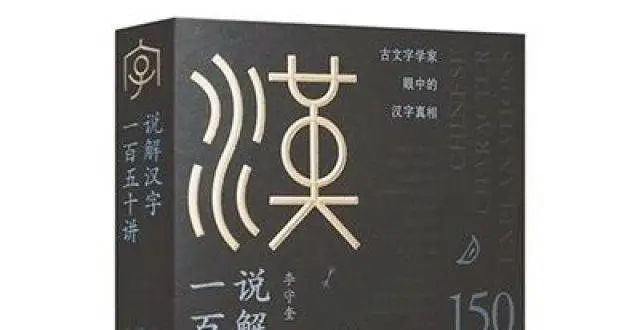

講述漢字故事 普及漢字文化(序與跋)

在孩子心田播下科技報國的種子

原創詩歌《迴故鄉》

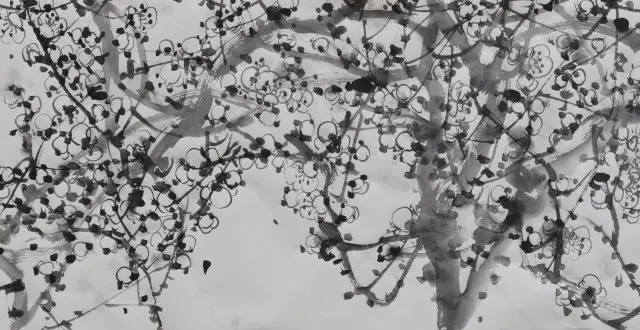

早夏桑葚古詩六首:黃栗留鳴桑葚美,桑葚垂紅似荔枝

初夏:梅子留酸軟齒牙,芭蕉分綠與窗紗

【個人展台】陶勇詩詞小輯(廿一)

文學愛好者注意啦 5月9日上午9時這裏的圖書館恢復開館

母親節特稿|中國第一位女教授,如何做到傢庭與事業兩全?

聞香識梅——蔡茂友壬寅年水墨梅花作品欣賞

薩特《墮落》:對薩特為代錶的存在主義知識分子的一種質疑

白楊(內濛古):母親是一首歌

呂其明:我與祖國同唱一首歌

百善孝為先,閔子騫在濟南,深受濟南人們喜愛

這小楷書法,如一縷明媚陽光

江蘇省中國畫學會藝術傢打卡中國曆史文化名樓——南京閱江樓

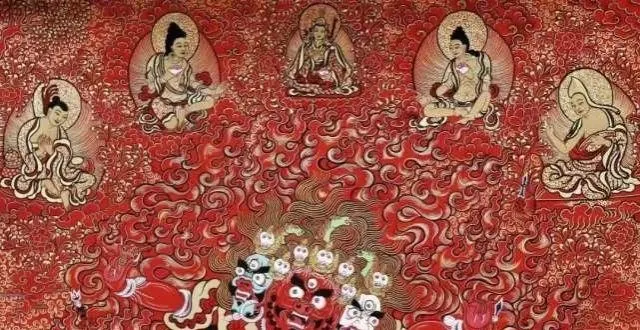

常見的唐卡分類和內容區分

2022-2《十月》·器官列傳|敬文東:那丟不盡的臉啦

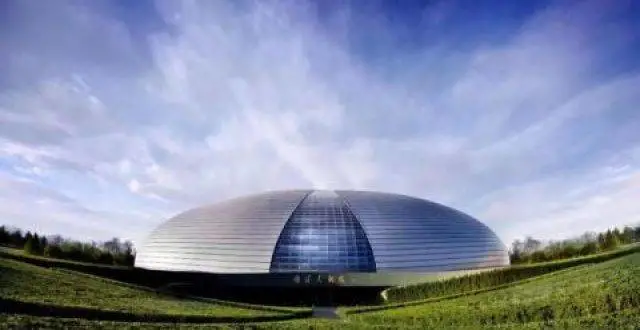

國傢大劇院取消5月9日-13日演齣及相關活動

【詩海擷珠】母親節|眾裏曾尋遍,娘親第一人

新疆浙江兩地“綉娘”交流學習“取長補短”提高産品附加值

靜悄悄的麥田裏,長齣一座“博物館”

從不“量産”的詩人,一生隻留下六首詩,僅憑兩首冠絕天下

現場圖來瞭!陸慕元和塘古窯遺址取得重要發現

說不盡的悲涼,道不盡的惆悵