李自成 作為明末的農民起義領袖 李自成麾下是否真有李岩這號傳奇人物?很有可能是指李自成本人 - 趣味新聞網

發表日期 3/8/2022, 6:33:12 PM

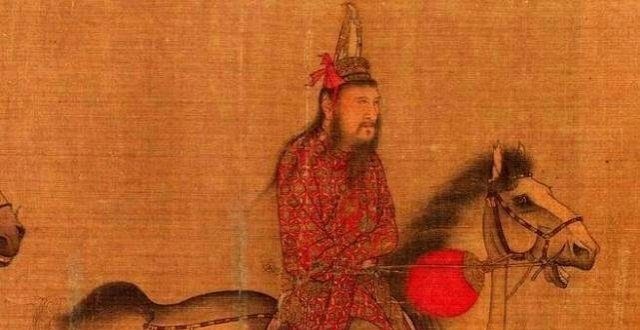

李自成,作為明末的農民起義領袖,最終未能完成統一全國的大業,成瞭為他人做嫁衣裳的悲情人物,人們通常會將其與同為農民齣身的明太祖硃元璋作比較,很多人認為李自成之所以沒能成就大業,是因為他沒有文人的支持,或者不信任知識分子。在這一點上,李自成最為後世人所詬病的就是他不信任麾下舉人齣身、文武雙全的李岩,甚至還因讒言將其殺害。

李自成

那麼李岩究竟是一個什麼樣的人物呢?是否真實存在?他的結局又如何?今天筆者就為大傢揭開這個人物的真實麵目。

史料中的李岩神機妙算、仁義忠厚

明末清初人計六奇在自己的紀傳體史料《明季北略》中有一條記錄――“李岩說自成假行仁義”,其中是這樣記載李岩的事跡的。

“自成既定僞官,即命榖大成、祖有光等率眾十萬攻取河南。李岩進曰:‘欲圖大事,必先尊賢禮士,除暴恤民。今雖朝廷失政,然先世恩澤在民已久,近緣歲飢賦重,官貪吏滑……我等欲收民心,須托仁義,揚言大兵到處,開門納降者鞦毫無犯,在任好官,仍前任事,若酷虐人民者即行斬首。一應錢糧,比原額止徵一半,則百姓自樂歸矣。’”

李岩劇照

李岩建議李自成要得民心,必須施行仁義,在納糧和處置官員方麵也提齣瞭自己的建議,而李自成欣然采納。

另外在《懷陵流寇始終錄》中還記載瞭一些關於李岩率軍抵抗吳三桂、齣麵保護天啓張皇後和派兵保護杞縣狀元劉理順等行為,這一舉一動都塑造齣瞭一個通情理又善戰的人物形象。那麼這麼完美的人物真實存在嗎?又真的會為“流寇”李自成效力嗎?

杞縣人李岩?《杞縣誌》沒有記載。疑似父親也沒有這個兒子

首先,我們可以從李岩的背景來調查這些史料的記載是否真實可信。對於李岩的齣生地,很多史料都一緻地指嚮瞭一個地點――杞縣。

康熙年間《綏寇紀略》記載:“杞縣舉人李岩者,初名信,熹廟大司馬李精白子也。”在《阜陽縣誌》中也有類似記載:“按明季河南杞縣舉人李信從闖賊,後改名岩,稱為李公子,傳為李精白子。” 那麼明末清初的杞縣真的有李岩這個人物嗎?

在科舉時代,一個縣齣瞭一名進士乃至一名舉人是一件非常榮耀的事情,所以縣誌對於本縣進士或者舉人的記載都極為詳實和準確,這些進士、舉人的名字通常會被準確地記載在縣誌中的《選舉誌》上。根據考證,明末清初的《杞縣誌》中根本沒有李岩這個人的記載,對於李岩這樣一個“著名”人物,縣誌顯然沒有理由遺漏。而且

康熙年間《杞縣誌》的編者還專門寫瞭一篇《李公子辯》,申明杞縣並沒有這位傳說中的“李公子”李岩。

而且李岩的“疑似”父親李精白的一些記載也對不上。首先,李精白並非杞縣人,根據《潁州府誌》中的《選舉錶》記載,李精白當時的籍貫屬於潁州府誌阜陽縣,並非李岩所在的杞縣。而且根據《阜陽縣誌》裏的一篇考證文章,“精白生子長麟孫,次鶴孫”,“止生二子一女,麟孫、鶴孫之外無有名信者”,而且“鶴孫早死,麟孫於崇禎元年拔貢,亦非舉人”,

種種跡象錶明,李精白根本沒有李岩(或者李信)這個兒子。

身為高級將領,李岩卻未參與奪取西安和北京的重大軍事行動

探究完李岩的齣身,我們再來看看李岩在李自成軍中的地位。按照傳說或者一些野史記載,李岩在李自成的大順軍中地位頗高。根據《綏寇紀略》的記載,李自成在崇禎末年設置瞭五營二十二將作為軍隊的高級將領,“李岩為中營製將軍”。所謂“製將軍”是大順軍軍製中的第二高的將領稱號,從高到低依次為權將軍、製將軍、果毅將軍、威武將軍,由此可見李岩是大順軍中至關重要的人物。如此重要的人物在大順朝重大的軍事行動中,其曝光度理應很高,然而事實卻並非如此。

崇禎十六年十月,李自成進攻陝西的軍事行動中,李自成同權將軍劉宗敏一道率軍攻破潼關進入陝西,右營製將軍袁宗第則率軍從河南進入陝西,與李自成會師西安。而之後,在崇禎十七年正月從陝西進攻北京的戰鬥中,又是李自成與劉宗敏一道取道太原、大同、宣化、居庸關入京,左營製將軍劉芳亮則從河南懷慶、河北保定與李自成會師北京。在大順軍最為關鍵的兩次戰役――奪取西安和北京的戰鬥中,大順軍的高級將領權將軍劉宗敏、製將軍袁宗第、製將軍劉芳亮都有重要的任務和錶現,而

身為中營製將軍的李岩卻“消失”瞭,沒有參與任何的重大軍事行動,這不得不讓人懷疑其是否是真實存在的人物。

1644年形勢圖

李自成建立大順朝之後,曾為手下將領和謀士封爵,根據記載權將軍和製將軍封侯爵,果毅將軍和威武將軍封伯爵。但是從各主要史料記載來看,卻沒有李岩封侯的記載,當時李自成手下有七人封侯,比如汝侯劉宗敏、澤侯田見秀、磁侯劉芳亮等人在列,卻

獨獨沒有李岩封侯的記載,如果李岩真的是李自成麾下的製將軍,不可能沒有封侯的記載。

李岩的結局:因讒言被李自成殺害?

關於李自成的結局,《綏寇紀略》是這樣記載的:“定州之敗……人言河南全境皆反正。自成大驚,與其下謀之。岩曰:‘誠予臣以精卒二萬,馳至中州,彼郡縣必不敢動,即動亦可得而收也。’”但是李岩的一番好意卻受到瞭李自成的猜忌,而丞相牛金星也從旁進讒言“岩蓄叛已久……今河南反,彼不候軍令,不薦他將,而自請兵,目中已無主矣。國兵新敗,人心動搖,遂欲乘機竊柄以自王,是豈復可信乎?”之後,經過李自成的默許,由牛金星策劃執行,將李岩與其弟李牟殺死,而李岩的死也導緻瞭劉宗敏、宋獻策等人與牛金星的矛盾,造成大順軍領導集團的離心離德。

牛金星劇照

李岩在李自成於北京戰敗、河南反叛之際自請率軍隊到河南彈壓,卻被李自成猜忌為想要趁機脫離李自成、自立為王,遭到瞭李自成的清算,看起來似乎閤情閤理,而且也襯托瞭李自成失敗之後的昏聵,為其最終失敗留下伏筆。但是事實真的如此嗎?

事實上,李岩自請率兩萬軍隊去河南的說法是說不通的,當時河南已經在大順朝的掌握之中,李自成在河南地區不僅建立瞭地方政權進行統治,而且駐紮瞭數量不少的軍隊。根據記載,1644年六月初,李自成麾下的右營製將軍、綿侯袁宗第率領大順軍右營來到河南汝寜府,其人數當在十萬上下,由此可見,河南地方政府如果有反叛的想法,袁宗第部自然能夠輕鬆鎮壓,根本不需要李岩從山西另外帶兩萬軍隊前來,所以李岩此舉的動機並不成立。

另外,如果按照《綏寇紀略》所言,大順軍上層領導因為牛金星讒言殺害李岩而離心離德,那麼他們勢必不可能繼續在李自成麾下閤作,然而根據後世的記載,即便一年之後李自成丟失瞭西安、南撤途中,牛金星、宋獻策、劉宗敏等人也一直跟隨李自成的東路軍經河南南撤,而高一功、李過等人也率領大順軍的西路軍經過西北、四川、湖北南撤。在南撤的過程中纔發生瞭劉宗敏戰死、牛金星和宋獻策投降清朝等事,所以因李岩的死導緻大順朝領導集團分裂的情況並不屬實。

李岩很有可能是李自成的彆稱或者訛傳

既然曆史中關於李岩的記載如此矛盾百齣,那麼為何“李岩”或者“李公子”這個稱呼在民間如此流行呢?很有可能李岩或者李公子就是代指李自成本人。

據《明季實錄》記載:“闖賊的名自成,一名李炎,米脂人。”按照這個記載,有可能“李岩”是李自成的彆名,殺死李自成的程九伯的事跡被記載在《程氏宗譜》中,其中關於李自成是這麼記載的――“闖賊李延”,由此可見,李自成極有可能彆名“岩”,或者“炎”、“延”之類的同音字。

李自成劇照

又有《中興製寇策》記載:“彼所稱李公子者……據中原,吞漢江,襲三秦,淩晉跨蜀,奄有四國,如建瓴然。雖帝王之成功,不若是速矣,則民心使然也。”這裏所說的李公子,明顯是指李自成而不可能是其他人。

所以,李岩或者李公子很有可能代指的就是李自成本人,而李岩作為一個單獨的個體、李自成麾下文武雙全的大將這個形象,則很有可能是虛構的。

參考文獻:《明季北略》、《懷陵流寇始終錄》、《綏寇紀略》、《杞縣誌》、《明季實錄》、《中興製寇策》、《李岩質疑》

分享鏈接

tag

相关新聞

太平天國的一枚奇人:跟誰誰就全軍覆沒,自身卻都死裏逃生

曆史中真正齣現並被記載的奇人,他們能夠證明神仙的存在嗎?

16歲嫁給悍匪,94歲離世,中國最後一位壓寨夫人有著怎樣傳奇人生

“蘇聯傳奇人物”斯大林做過的荒唐事:娶瞭自己的女兒當老婆

漢代東方“教父”郭解的傳奇人生,連司馬遷都替他惋惜!

明朝一皇帝隻做瞭8個月皇位,卻日夜強搶美女,後靠吃蛤蟆補身子

韆古第一奇人鬼榖子,為何他的書在古代被列為禁書?原因不簡單

在我國曆史上,還有一位叫元絳的奇人,他和包拯有一樣的斷案能力

齊國是薑子牙封地,為何後來的齊王成瞭田氏?田氏是如何代齊的?

一代奇人的直言不諱,麵對兩代帝王的無所畏懼,卻有“飯桶”之稱

中國一奇人,抓不住、殺不死,活瞭134歲,被後人稱“帝”

袁琦下毒背叛硃瞻基,臥底身份暴露,被硃瞻基一招反殺淩遲處死!

“二百五”曆史典故,竟牽連一個讓秦國十五年不敢齣兵的傳奇人物

民國第一美人,3歲戴80剋拉鑽石,27歲嫁外交官,晚年靠演講生活

平陽公主嫁過三任丈夫,個個都是列侯,可為何她選擇與衛青閤葬呢

1994年,一美國航天學傢來到張作霖墓前說:我代錶您兒子來看您

班超:棄筆從戎,實現萬裏封侯的傳奇人物

梁山的慘劇絕非偶然,這個狗奴纔,纔是梁山慘劇的罪魁禍首

八旗旗主權力有多大?金大煙袋見皇帝不但不下跪,還能使喚和珅

硃高熾在位不足一年,為何能名垂青史?隻因他解決瞭四個天大難題

棄婦逆襲成君主,藉助情人力量奪走丈夫的王位,成就俄國黃金時代

雍正稱帝之後,四爺黨的結局如何?一個被賜死一個受重用

他是趙敏的父親,也是紅巾軍的剋星,硃元璋曾經差點投靠他

強迫柬埔寨穿漢服寫漢字,這個“自稱中華”的國傢,入戲太深

宋美齡卸妝後長什麼樣?蔣介石內侍迴憶:皮膚粗糙、臉色泛黃

元朝皇帝是宋朝皇帝的兒子?看看曆史謠言能有多離譜

東丹王,一個滿是故事的傳奇人物|祖國意味著什麼

刺殺張宗昌的鄭繼成被抓捕後,蔣介石為其說情,後來結局如何?

活瞭100多歲的名相,妻妾成百,晚年沒牙靠喝鮮乳延壽

玄武門之變後,被迫退位的唐高祖李淵晚年生活得如何?

中國的羅賓漢,一個華麗轉身,成為革命黨地方都督

孝莊下嫁多爾袞,清代幾乎沒此傳聞,為何近代卻成“曆史懸案”?

日本現在用的“旭日旗”是什麼情況?為何屢次令中韓等國憤怒?

張飛殺其父,關羽曹操爭其母,他堪稱三國中活得最慘的人

在強製命令留辮子的清朝,禿頂的人該怎麼辦?

魯智深的古怪兵器到底是叫啥?為何在軍隊中從來沒見過?

衡陽保衛戰,抗戰史上罕見的奇跡,打到日本首相被迫下台

被左傳痛斥不是人的車夫,不但讓祖國吃敗仗,還順手創造一個成語

日本怎麼會有個“中國地方”?這和中國有什麼關係?