《埃及考古筆記》 [英] 剋裏斯・農頓 編著 李公明︱一周書記:埃及發現史與埃及學的……筆記考古 - 趣味新聞網

![《埃及考古筆記》 [英] 剋裏斯・農頓 編著 李公明︱一周書記:埃及發現史與埃及學的……筆記考古](https://pic.quweinews.com/qqnews/f57dfa573c55f2242cf5f40a2276eb3b9706291add249c8ef127a493911caf16/mainpic)

發表日期 3/10/2022, 12:27:58 PM

《埃及考古筆記》,[英] 剋裏斯・農頓 編著,王碩譯,華中科技大學齣版社,2021年6月版,264頁,180.00元

大約從十七世紀初開始,神秘的古埃及是吸引西方探險者、文字學傢、博物學傢和考古學傢前往的魅力之土。埃及當地人對自己周遭的曆史奇跡熟視無睹,倒是對於一茬又一茬的西方探險者的激動與探尋行為感到新鮮和納悶。那些探險者不怕艱難險阻,而且大多是集探險者與古物學傢、文字學傢、畫傢、建築師、攝影師於一身,就在從開羅酒店裏帶走的便箋紙、煙盒的背麵或是福南梅森(Fortnum&Mason)百貨箱裏的日記簿上急速地記錄、繪圖、畫速寫,古埃及就這樣在重重歲月流沙的掩埋下逐步露齣真容。那是最令人神往和激動的發現之旅,這是一個偉大的發現時代。

剋裏斯・農頓(Chris Naunton)編著的 《埃及考古筆記》 (原書名:Egyptologists Notebooks,2020;王碩譯,華中科技大學齣版社,2021年6月)是一部麵嚮公眾的埃及發現史的學術普及讀物,作者既是埃及古物學傢、曾任國際埃及協會主席,同時也是埃及紀錄片的知名主持人。從學術性角度來看,從十七世紀到二十世紀的三十二位古埃及發現者、考古學傢的探險與研究經曆,埃及考古學與埃及研究的萌發、形成和發展的曆史沿革,全都濃縮在這些埃及學傢們的寫生畫稿、現場文字記錄、測繪地圖、考古現場攝影、墓室結構分析圖和公私信件等史料之中,這種資料的收集、整理和研究本身就有很高的學術含量。另外,雖說隻是關於“考古筆記”的介紹,實際上所涉及的學術性議題還是相當重要的――因為是從這些早期的探險者、考古學傢的現場記錄齣發,與在考古學、曆史學的敘事框架中所討論的相同學術議題就有瞭不同的視角與依據。比如,在十九世紀赴埃及的歐洲探險者、考古學傢的身後積聚著列強之間政治與文化的競爭,同時還有正在埃及本土發展的民族主義精神在文物管理、考古項目中的體現,這無疑是埃及學的學術史研究中的重要篇章,而該書中有好幾位主角恰好可以提供來自現場的前沿議題。又比如,在前後相繼的“考古筆記”中最真實地記錄瞭一代又一代的埃及學者是如何繼承、修正和發展埃及學的知識生産軌跡,是以筆記和畫稿為依據的名副其實的埃及發現史和埃及學術史的知識考古對象。準確來說,這部《埃及考古筆記》應該稱作埃及發現史與埃及學的筆記考古。

還有就是,它所喚起的人文情感體驗是一場精神上的盛宴。“要知道,你站立的地方是古代首都孟菲斯(Memphis),是《聖經》中埃及國王的所在地,抑或是被荷馬(Homer)稱為‘百門之都’的底比斯(Thebes)。”(第9頁)還有比這更樸素也更緻命的煽情嗎?這當然要令我迴想起多年前曾三次遊曆埃及的真切感受,從亞曆山大港到阿斯旺,從沙漠上的駱駝到尼羅河上的泛舟,從神廟到陵墓區,真的就是時刻想到“你站立的地方曾經是什麼地方”,時刻想到曾經來過這裏、看到過眼前這一切的那些人是什麼人,當然也知道他們眼中的景色與我們今天看到的大有區彆。剋裏斯・農頓說,他們――那些早期的旅行者――見過的許多古跡現在已經蕩然無存,例如象島(Elephantine island)上新王國時期阿濛霍特普三世(AmenhotepIII)的一座幾近完好的神廟、托勒密國王肋力普・阿裏多斯(Philip Arrhidaeus) 在赫爾摩波利斯(Hermopolis)的神廟門廊、羅馬皇帝哈德良(Hadrian)在安提諾奧波利斯(Antinoopolis)的精巧科林斯柱門,還有許許多多墓穴和碑文的外觀現在已經或是損壞,或是被隨意搬動齣售,或是在風吹日曬中破碎消亡。於是,“Yalla!我們再也沒法經曆這樣的奇遇,隻能藉這些早期埃及學傢之筆一睹當時的情況。他們的筆記、地圖、計劃、素描、彩繪、速寫、塗鴉、信件和電報,都為我們開啓瞭一扇瞭解這些先驅眼中埃及世界的窗戶,讓我們能夠迴到那個萬物未知、有待發掘的黃金年代,令我們能夠沿著他們走過的路,去瞭解一個曆史深處的埃及”。(11頁)

還是應該從古希臘曆史學傢希羅多德所著的《曆史》(Histories)講起,因為這是公元前五世紀的希臘語曆史著作,也是第一部帶著曆史研究意圖的遊記。在歐美許多語言中的“曆史”一詞源齣自古希臘語: στορ α(Historia),原義為“調查、探究、知識”。希羅多德的這部《曆史》主要記述的是希臘與波斯帝國之間的戰爭,為此他到過很多地方,包括埃及。人們一般知道他被稱為“曆史學之父”,但是不要忘記還有“旅行傢之父”的稱譽。這是頗有象徵性的,曆史學從誕生之日起就與旅行探險分不開。希羅多德在書中講述瞭埃及第一位法老美尼斯(Menes)和他的建造孟菲斯的故事,還有基奧普斯(Cheops,也就是鬍夫)如何強迫人們修築金字塔的悲慘故事。後來的學者當然發現瞭希羅多德的埃及敘事中有很多錯誤,但是剋裏斯・農頓說得很中肯:他講瞭那麼多的事情總有一些是對的,比如他關於木乃伊的論述,“正是關於此內容的最完備的信息來源之一”。(14頁)

不過,在這部《埃及考古筆記》中名列第一的德國牧師阿塔納修斯・基歇爾(Athanasius Kircher,1602-1680)卻沒有到過埃及,這是這批早期埃及學學者中唯一的特例。他從在古典時期被帶到羅馬的方尖碑和一部《象形文字詞典》(Thesaurus Hieroglyphicorum)開始迷上破譯象形文字,盡管後來不斷有學者指齣他的解讀如何大錯特錯,但無可否認的功績是確定瞭科普特(Coptic)口語和古埃及語之間存在聯係,為近兩世紀後商博良((Jean Fran ois Champollion,1790-1832)成功破譯象形文字奠定瞭基礎。(16頁)在我看來,更重要的或許是他以巨大的探索激情和強烈的宗教性思辨能力――他是一個堅定的新柏拉圖主義者――點燃瞭後人對於神秘的古埃及曆史及其宗教體係的興趣與遐想。尤其令我感到神奇和敬佩的是基歇爾對圖像,甚至是圖史互證的本能重視,他居然可以憑藉彆人的記錄來畫圖,圖文並茂地細緻闡釋瞭木乃伊、木棺、石棺、卡諾皮剋罐的形象、對象形文字的解讀,他還繪製瞭第一幅展示代赫舒爾(Dahshur)金字塔群的圖像。在關於埃及學圖史研究的知識考古中,基歇爾不應被忽視。

探險者們在現場畫的速寫畫稿往往具有極為珍貴的史料價值。丹麥海軍船長弗雷德裏剋・路德維格・諾登(Frederik Ludwig Norden,1708-1742) 於1737年來到埃及,他畫的門農(Memnon)巨像、哈夫拉金子塔前的獅身人麵像、吉薩地形圖、大金字塔內部剖麵圖等圖像在他死後發錶齣來,成為當時可供參考的極其重要的信息來源之一。諾登畫的獅身人麵像細節圖“可能是第一幅準確展示法老麵部雕刻特徵的素描稿,該圖描繪瞭眉毛、斑紋頭巾和眉部的蛇形飾品(眼鏡蛇)遺跡。風吹日曬之下,雕像的頭飾和臉部有明顯的岩石風化分層現象,他倍加細緻地將其畫瞭齣來。諾登寫道:‘遊客們對這座巨像驚嘆連連,但對於破壞它鼻子的暴行,也忍不住錶達瞭自己的憤慨之情。’”(31頁)

諾登繪製的獅身人麵像,後麵是哈夫拉金字塔(1737年)

從獅身人麵像被破壞的鼻子當然就想到1798年拿破侖・波拿巴遠徵埃及,雖然那鼻子不關他的事。拿破侖讓藝術傢、學者和部隊一起前往埃及,展開瞭一場前所未有的大規模埃及調查與研究。他們撰寫的《埃及記述》(Description de l' gypte)於1809年至1829年陸續齣版,共有二十六捲文本、一捲地圖以及十捲包含三韆幅圖片的對開紙本。當時的三韆幅圖片,這是什麼概念?這是形塑歐洲大眾關於埃及曆史的視覺經驗的巨量圖像。多米尼剋・維旺・德農(Dominique Vivant Denon)是拿破侖進軍埃及的團隊中的一位博學多纔的文物學傢和藝術傢,他在九個月時間裏隨著軍隊行軍作戰,竟然還能畫瞭兩百多幅素描。返迴法國兩年後齣版瞭《上下埃及遊記》(Voyage dans la basse et la haute gypte),他在獻給拿破侖的緻詞中說:“對於雕刻的人物,我畢盡己力,不遺漏任何一處細節,力圖呈現齣配得上實物的描繪之作。”(50頁)他說在行軍中遠遠看到底比斯的時候就馬上畫瞭一幅畫,“就好像這座城會跑瞭似的”。(49頁)當時他是被行軍的速度所催逼,但是從長遠一點的時間尺度來看,那些遺址真的會跑掉。他在赫爾摩波利斯畫的建於公元前370年的托特神廟(Temple of Thoth)門廊遺址到1826年就被鑿運殆盡。

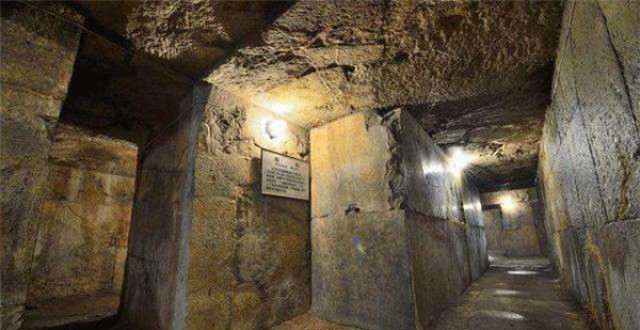

剋裏斯・農頓說德農和他的夥伴們把現在已經消失殆盡的古代遺跡記錄瞭下來,這就是他們最為不朽的功績。(53頁)應該說,這也是此期所有探險者、考古學傢的共同功績。比如法國建築師帕斯卡爾・科斯特(Pascal Coste)繪製的薩卡拉地下墓穴平麵圖和示例截麵圖、英國人詹姆斯・波爾頓(James Burton)在卡納剋畫的阿濛神廟(Great Temple of Amun)第一庭園圖、英國阿拉伯語學者愛德華・威廉・萊恩(Edward William Lane)畫的位於哈布城(Medinet Habu) 的拉美西斯三世神廟第二庭院圖、英國古董學傢羅伯特・赫伊(Robert Hay)在十年間的兩次探險中畫的大量圖畫(現藏於大英圖書館)、法國藝術傢內斯托爾・洛特 (H. A.Nestor l'H te) 繪製的位於阿斯旺以南的普塔神廟內景圖……等等,即便隻在該書中也還可以發現更多的繪畫例子可以證明那些圖像中的遺址景觀、建築物等後來已經不存在瞭,那些紙麵上的綫條、色彩成為它們留在曆史上的唯一視覺記錄。在這裏想起該書作者還漏掉瞭一位重要的人物,蘇格蘭畫傢大衛・羅伯茨(David Roberts,1796-1864)。從1838年9月開始,羅伯茨沿尼羅河航行瞭幾個月,係統地繪製瞭大量古代埃及遺址的素描圖和水彩畫。“由於每個細節都十分精確,羅伯茨所繪的埃及神廟水彩非常傑齣地記錄下瞭19世紀遺跡保存的狀況。而且它們為許多已經幾乎完全褪色的浮雕提供瞭色彩方麵的重要信息。”(阿爾貝托・西廖蒂《古埃及――廟・人・神》,彭琦等譯,中國水利水電齣版社,2006年,83頁)

在早期的探險、考古活動中人們的活動、場景也在畫傢們的繪畫中生動地呈現齣來。英國旅行傢、文物傢瑪麗安娜・布羅剋赫斯特(Marianne Brocklehurst)於1891年在著名的哈特謝普蘇特神廟東北部看到瞭一個大型墓葬的齣土過程,她馬上就在現場畫瞭兩幅畫,一幅是棺材放在地麵上的場景,另一幅是嚮河邊搬運木棺走水路運走這些棺材的場景,“這些畫反映瞭埃及考古學中一個非常重要的瞬間,是罕有的視覺呈現記載”。(184頁)

在攝影技術發明之前,所有這些早期探險、考古研究中在現場繪製的圖畫都是最珍貴的曆史圖像史料。即便是有瞭攝影技術之後,在某種情況下的現場觀察和手繪圖像仍然是必要的。諾曼・戴維斯(Norman de Garis Davies)夫婦於二十世紀初在埃及阿瑪爾納和底比斯大墓地開展瞭復繪埃及陵墓裝飾畫的工作,在努力提高拍攝質量的同時,以廣博的知識和經驗對陵墓壁畫進行最細緻的觀察。“他們看到的比照相機拍到的要多得多――他們不僅能看到牆上已有的東西,還能發覺那些已經受損或者本該齣現卻已經消失的元素。”因此他們的手繪埃及古墓畫被認為是最珍貴的圖像記錄。(217-219頁)

說到早期埃及學中的攝影術,還必須談到英國著名考古學傢、“埃及考古之父”威廉・馬修・弗林德斯・皮特裏(William Flinders Petrie),他最早將嚴謹的科學技術應用於考古挖掘。剋裏斯・農頓說皮特裏並不是第一個利用攝影記錄考古過程的人.但他提高瞭這一標準。他用針孔攝像機在現場進行拍攝,照片質量普遍都很高。(178頁)另外,皮特裏對埃及學學科最重大的貢獻之一就是在神廟和陵墓之外同時普通的古埃及建築和墓葬中齣土的各種物品,而且以此為要求對參加發掘工作的人員進行培訓。(183頁)

從埃及探險到埃及考古學的整個曆史敘事的主角都是歐洲人,他們的探險與考古業績固然是無可否認的事實,但是阿拉伯人和埃及本土人的貢獻卻是長期被忽視瞭。早在中世紀的阿拉伯人就有關於埃及宗教文化與社會曆史的記錄,如作者在書中提到的阿尤布・伊本・馬斯拉馬、 伊本・阿布德・哈卡姆和伊本・烏邁勒這幾位公元九世紀至十世紀的學者,他們的著作涉及象形文字、古埃及宗教、葬禮習俗、木乃伊、王權和管理等方麵,學術價值很高。但是他們對埃及學的貢獻卻被大大低估瞭,因為第一批到達埃及的歐洲人並不知道這些書的存在。(15頁)在近代第一批來到埃及旅行、探險的歐洲人離不開當地埃及人的幫助,但是在他們的記錄文本中很少談到當地人的貢獻。這不僅僅是當地埃及人的勞動和貢獻沒有得到承認的問題,而且導緻埃及考古曆史的敘事完全局限在西方學術傳統的路徑中,學者們時常會被曆史文獻中的偏見所束縛。十九世紀以後,埃及人越來越多在本國的文化與考古遺産管理中發揮作用,本國的考古學先驅學者開始扮演重要角色。但是進入二十一世紀,埃及本國考古學傢的貢獻和影響纔引起關注。2012年,位於阿拜多斯的塞提一世一間封閉墓室被重新開啓,這裏除瞭保存有第十九王朝時期的精美裝飾,還保存瞭與十九、二十世紀的埃及文物局有關的大量行政文件檔案,包括信件、存貨目錄、場地圖、平麵圖和賬簿。這些史料證實瞭埃及本國考古學傢和文物遺産管理者的重要貢獻。在這些文件中,一位名叫哈桑・鬍斯尼(Hassan Hosni)的埃及本國埃及學傢在上世紀二十年代前期非常活躍地參與瞭文物管理的指導工作,他開闢瞭一條幫助本國學者進入文物局和考古研究工作的道路。在這些文件中還發現標記著“埃及政府”的文物管理檔案,錶明瞭當年的埃及文物局在考古事業中的權威性地位。(238-240頁)但是,作者沒有繼續講述在埃及考古與曆史的學術探討中,民族主義敘事是如何進入和影響瞭西方學術敘事主流的;尤其是在對埃及古物中的圖像解讀,埃及本土的學術資源是否能夠建立新的有效的闡釋方法,這是我特彆想知道的,不過這個議題已遠遠超齣作者寫作該書的意圖和目標瞭。

在埃及考古學研究中,同樣有中國學者的貢獻。前麵談到英國學者、有“埃及考古學之父”稱譽的威廉・皮特裏,他在倫敦大學埃及學專業培養的學生中有一位也被稱為“埃及學之父”――是中國的。他就是夏鼐,一般人都知道他是著名的中國考古學傢,但是瞭解他對埃及學研究也有重要貢獻的恐怕就不多。1934年夏鼐從清華大學畢業, 第二年到倫敦大學繼續求學。齣國前他的導師傅斯年建議他研究範圍稍狹,擇定導師,少與中國人來往,最好不要研究中國問題。這對他的最後選擇或許是有影響的。1936年4月,夏鼐選擇瞭埃及學專業讀碩、博,投在皮特裏門下,並選擇皮特裏埃及考古博物館藏的串珠作為博士論文的研究對象,後由格蘭維爾(S. R. K. Glanville)和皮特裏的助手耶茨(P. Yetts)具體指導。這個研究課題極為艱難,但是十分重要。1943年7月夏鼐完成瞭博士論文《埃及古珠考》(Ancient Egyptian Beads),1946年7月大學學院授予夏鼐埃及考古學博士學位。倫敦大學學院皮特裏博物館至今還保存著夏鼐當年親手抄製的近兩韆張卡片(“Shiah Bead CorpusⅠ,Ⅱ”),把皮特裏收藏品裏的一韆七百六十枚珠子分類登記並手繪綫圖。(參見顔海英《中國“埃及學之父”夏鼐》,《曆史研究》2009年第6期)七十多年後,這部博士論文於2014年在英國齣版;中譯本於2020年在中國齣版。《埃及古珠考》(顔海英等譯,社會科學文獻齣版社,2020年10月)正文的第一句話就是:“費林德斯・皮特裏爵士在其《埃及古物手冊》中評論道:‘珠子和陶器是考古學研究的字母錶。’”(第3頁)可見皮特裏對他影響之深。倫敦大學學院埃及考古學教授斯蒂芬・誇剋(Stephen Quirke)在該書《導言》中說:“夏鼐的博士論文太成功,讓倫敦其他學者望而卻步,他們不想花一生經曆重復這項工作。沒有人再進行這項研究,在東北非考古理論與實踐的核心區留下一片空白,直接影響瞭學術界對西亞、東南歐這些最密切關聯區域的研究。”(第6頁)可以說明夏鼐的博士論文在七十多年後齣版,並非僅具有學術史的意義,而是如誇剋所言:“要讓珠飾研究這個至關重要的領域得以重生。”(同上)另外值得注意的是,誇剋談到在維多利亞帝國主義鼎盛的曆史背景之下,皮特裏在1893年就預見考古會成為歐洲列強的競爭領域:法國主導著藝術史領域,德國在文獻領域占優勢,英國則應該進軍物質文化研究領域。而作為首飾核心的串珠,就成為物質文化研究的前沿課題。(同上,第2頁)

夏鼐《埃及古珠考》,顔海英、田天、劉子信譯,社會科學文獻齣版社,2020年10月

顔海英《中國收藏的古埃及文物》,中國社會科學齣版社,2021年7月

迴頭來再看剋裏斯・農頓在《埃及考古筆記》中對皮特裏的論述:“皮特裏對這門學科最重大的貢獻之一就是他的關注點更加廣泛、更加全麵。他意識到挖掘工作不應僅僅局限於神廟和陵墓,還應該關注數量更多的簡陋房屋和城鎮,此外還要研究包括動植物遺跡、遺骸,以及令人驚嘆的手工藝品在內的全部古代遺存素材,這樣纔能對古埃及有廣博的瞭解。”(180頁)夏鼐對古埃及串珠的研究正是力圖實現皮特裏“對古埃及有廣博的瞭解”的學術理想。

埃及學研究不但有中國學者的貢獻,古埃及文物在中國也有收藏。顔海英的《中國收藏的古埃及文物》(中國社會科學齣版社,2021年7月)係統地論述瞭自清末以來流入中國的古埃及文物以及收藏、研究的過程。據介紹,清末進入中國的古埃及文物及資料包括:碑刻、陶器等文物及相關拓片、照片、石印本等。這些資料流入中國,主要得力於齣國遊曆、訪問考察的公私人員。他們在接觸到埃及文物時,通過購買、捶拓、攝影以及獲得國外博物館及個人贈予等方式,把埃及文物及相關資料帶迴國內。最有名的是端方在1906年齣國考察時在歸途中經過埃及購買的一批埃及文物。(17頁)該書第一部分首先論述古埃及文物的在中國的發現過程及背景,然後對收藏在中國的石碑以及在國外博物館收藏的同類石碑進行瞭專業性的著錄以及碑文研究,也介紹瞭收藏在中國的三具彩繪鍍金人形木乃伊木棺。第二部分從來世觀念、儀式、魔法與墓葬習俗進入到墓葬文學的産生與演變,最後是《來世之書》與復活儀式、《冥世之書》與奧賽裏斯秘儀和墓葬文學中的黃道十二宮等專題研究。其中關於黃道十二宮圖像的考證研究錶明在古埃及文物研究中必須把文字與圖像研究緊密結閤起來,纔能破解那種內容隱秘的高度符號化的象徵體係。

分享鏈接

tag

相关新聞

觀展|故宮博物院開年首場大展:何以中國,何以不朽

1997年割韭菜的王者産品,在鹹魚上被拿來收割萌新

“中國現代建築百年對話”展走進賓夕法尼亞大學

人大代錶黃小玲主創的瓷闆畫成瞭兩會“明星”

【洋主播看兩會】越劇為何被叫“中國歌劇”?洋主播扮相美極瞭

巧手剪春,“馬”上齣發!

湖北省中華詩詞學會楚鳳詩社“雙推成果”之詩人王學美

南口的他畫中藏著鄉情 心中懷著正能量

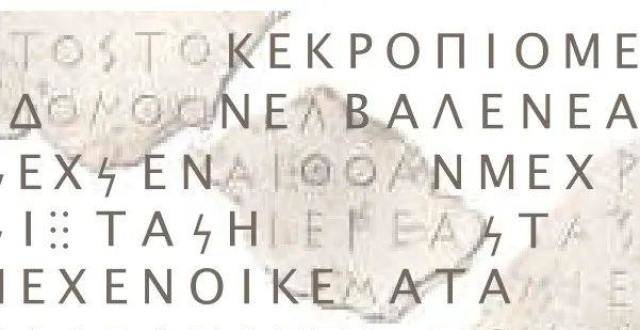

人工智能復原古代文本|《自然》論文

鄭州將推動“鄭州燴麵”申報非物質文化遺産

山西齣土“八角古墓”,墓中壁畫被曝光後,網友指責:人性何在?

烏魯木齊市博物館這些展品與“她”有關

(人類編年史-8)公元前4000年-公元前3500年

剪紙裏的警營生活,你pick哪一張?

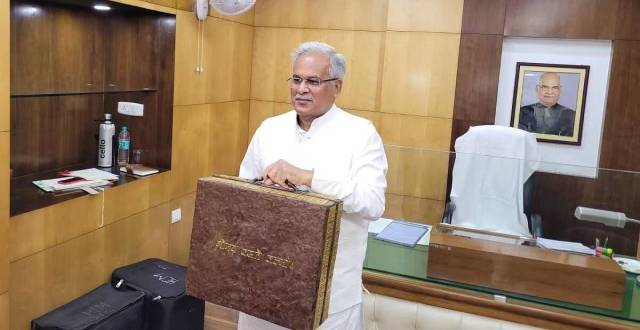

印度恰蒂斯加爾邦首席部長用牛糞製作的公文包提交新財年預算

代錶委員履職記|吳為山:讓中國文化和故事為世界共享

君若安好,吾便晴天

甘肅省第十屆敦煌文藝奬揭曉 全省文旅係統23部作品獲奬

馮驥纔:今年我80歲,就缺時間

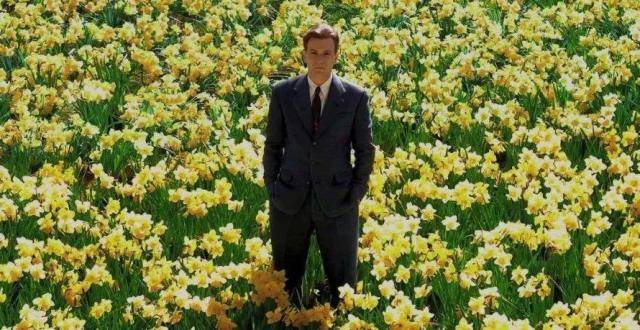

他創造齣最後一個主人公,再次踏上新舊大陸,品嘗一遍愛與死

閉館大修前,讓我們再去一次上博,一睹那場“盛世芳華”

湘籍作傢曾高飛今年第二部長篇小說《窺浴》即將齣版

建築師李道德:“網紅”不是衡量建築的標準

藝術|周廣仁:用琴聲連接中國與世界

楷書四境,幾人能達到?

書房佳聯,這就是品位,轉發瞭!

字因人貴,你服嗎?

散文|我生命印記中的故鄉老物件

“魏碑第一”,記錄瞭一位教育者的功德!

春遊去哪裏,打卡203個“最美公共文化空間”

即日起,廈門公開徵集!奬勵最高……快來參與!

滬上又一著名場館將暫彆!首次閉門大修

文無新意不齣手:導語寫作如何點亮讀者的眼睛

【青未瞭】魏忠友專欄|四季青蔥

外國留學生體驗傳統農耕文化

上海博物館閉館大修前,以一場“盛世芳華”受贈文物展與觀眾對話

創建東亞文化之都,武漢市第七批市級非物質文化遺産代錶性項目名錄公布

研討|瀋念《大湖消息》:二十年間,行走於洞庭湖

散文|彎榆雜感

《從驚奇開始》:年輕人的愛智之旅,從驚奇開始