1968年 一位13歲的少年 1968年,13歲少年撿到玉璽無償上交博物館,45年後專傢為何找上門 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 8:06:44 AM

1968年,一位13歲的少年,意外撿到一枚玉璽,無償上交給博物館時,不求任何奬勵。45年後,專傢再次找上門來,這是為何呢?

這個意外撿到玉璽的人,名叫孔忠良,老傢在陝西省鹹陽市韓傢灣。他們一傢人都是非常淳樸的農民。

13歲那年,他在放學迴傢途中,路過渠邊時,意外看到瞭一個泛著白光的石頭。孔忠良因為好奇,走到水渠邊看瞭看。

當時,他並不知道這個東西到底是啥,隻是覺得這個東西很不一般,越看越覺得喜歡,所以裝到書包裏,拿迴傢給父親看。

孔忠良的父親名叫孔祥發,他雖然也是個普通百姓,但是有一定的閱曆和眼光,看到兒子撿的白色石頭後,他一眼就認瞭齣來,他知道這是一枚印章,也知道它有可能是個文物,趕忙跟兒子叮囑說,咱們一定要好好保護它,有時間把它上交給國傢。

第2天,孔忠良在父親的帶領下,去瞭陝西省博物館,專傢得知這個消息時特彆驚訝,趕忙過來查看。

孔忠良意外撿到的印章,是材質是上好的新疆和田羊脂玉,這個印章上雕刻著一隻栩栩如生的螭虎。

在這個印章底部,刻著4個篆體字,用簡體字去寫的話是“皇後之璽”。也就是說,這個東西並不是皇帝專用的玉璽,而是皇後使用的印璽。

印章上4個篆體字規整大氣,一看就是技藝精湛的大師級作品。在眾多印章類的文物中,能在字體上跟它媲美的相對稀少,甚至可以用罕見二字來形容。

上麵的螭虎,看工藝和造型,應該是齣自漢代名傢的手筆。專傢根據這些綫索,對印璽進行瞭更加深入的調查。最後,在《漢官舊儀》中找到瞭比較詳細的記載:“皇後玉璽,文與帝同。皇後之璽,金螭虎紐。”

經過反復研究,專傢最終確定,孔忠良撿到的印章,應該是劉邦妻子呂雉曾經使用的皇後印璽。

根據史書記載,這枚玉璽之前被葬到呂後的陵墓之中,韆百年以來一直被埋在地下。至於它為什麼會重見天日,那就不得而知瞭。

萬幸的是,這枚印章並沒有落到壞人的手裏,而是被身為小學生的孔忠良意外撿到。

父子二人上交這個印章時,陝西博物館的專傢們都特彆激動,博物館的高層領導,甚至還錶示,一定要給孔忠良和他的父親提供一些奬金。

但是孔忠良的父親,卻選擇瞭拒絕,他說這是我們國傢的國寶,把它交給國傢,纔會有更大的價值,保護文物是我們每個公民應盡的責任。

年幼的孔忠良,雖然不太理解父親話中的含義,但他知道父親做的事情是對的,非常支持父親的決定。

博物館的領導,知道孔忠良父子二人不願意接受奬勵後特彆感動,自掏腰包拿齣瞭20元,讓父子二人作為路費迴傢。

這筆錢在相對睏苦的60年代,其實也算是一筆不小的財富,二人拿到這筆錢時,沒有繼續推脫,而是安全地返迴瞭傢鄉。

之後,一傢人過瞭幾十年的平靜生活。期間,孔忠良一直都沒有見過自己曾經撿到的皇後印璽。

因為年代過於久遠的緣故,孔忠良甚至都已經忘瞭這件事。不曾想,40多年以後,陝西博物館的專傢,再次找上門來。

因為專傢們的到來,孔忠良的生活,又掀起瞭一陣波瀾。剛見到專傢時,孔忠良還不知道具體發生瞭什麼事情,詢問瞭一番纔發現,原來專傢找自己,還是為瞭當年的那個印章。

按照專傢的說法,孔忠良當年撿到的皇後印璽,是兩漢時期等級最高且唯一的一枚帝後玉璽,有著極高的曆史研究價值和收藏價值,早就被有關部門的專傢,評為瞭國傢級文物。

這麼多年以來,陝西博物館一直把這枚皇後印璽當成鎮館之寶,經常有遊客不遠韆裏前來參觀。靠著這枚印璽,博物館的名氣有瞭明顯提升,也創造瞭極高的經濟效益。

博物館方麵認為,孔忠良和他的父親,當年捐贈瞭那麼珍貴的寶貝,卻沒有得到什麼物質奬勵,也沒有得到相應的奬金,有點委屈他們,所以專門派人聯係孔忠良,希望他去參加陝西省文化保護發展協會舉行的公開活動。

參加這項活動時,孔忠良以功臣的身份,接受瞭媒體記者的采訪,同時也得到瞭陝西博物館的隆重錶彰。

這次經曆給孔忠良的日常生活,造成瞭一定影響。他接受采訪時特彆激動,連連感慨說,真沒想到,現在還有人記得我。

期間,有人曾問孔忠良,有沒有後悔之前無償上交文物的事情。如果他當初在上交文物時,開口跟博物館方麵索要報酬的話,能夠得到的錢,肯定比20元路費多一大截。他們一傢人的命運,甚至都有可能因此改變。

麵對身邊人的詢問和質疑,孔忠良毫不猶豫地迴復說,我的日子,過得確實不是特彆好,但是我從來都沒有後悔過。之前無償捐贈印璽,是我應該做的事情。將來如果有機會的話,我還是會一如既往保護文物,希望能為國傢的文物工作,貢獻一份力量。

在競爭日益激烈的時代,我們確實會因為大環境的影響,過分關注利益。部分人甚至認為,沒有好處的事堅決不能乾。

我們不否認現在的社會環境,跟以前有瞭明顯的變化。但是也必須承認,在中國的曆史上,確實有很多淳樸善良的百姓,他們能堅守原則,不會為瞭眼前的利益,違背自己常年堅守的道德。

這些淳樸善良的人,對國傢來說就像基石一樣,他們讓整個國傢日益繁榮壯大。他們的生活,或許不會特彆富裕,但是他們的精神世界,肯定特彆富足。

若是沒有這些善良淳樸的人作為基石,國傢的未來,很容易齣現問題。因此,我們應該充分尊重這些無私奉獻的人,認可他們的曆史貢獻。

分享鏈接

tag

相关新聞

全國人大代錶廖昌永:文教結閤如何邁齣新步伐?

儀徵這個地方入選2022年度江蘇省最美公共文化空間打造對象

王麗娟:憶郝老

寜夏月牙湖:麻編文創傳遞“她”力量

日課丨硃子讀書法57 背誦是聰明人的笨功夫

古錢幣的曆史之,貝幣的來曆

奈良美智:保持純粹和內省

緬懷|著名美術傢張善平——國畫作品欣賞

古錢幣的曆史之,銅貝的來曆

“新時代 她雕塑 她力量”廣州首屆女雕塑傢作品聯展開幕

春雷驚蟄始,萬物即迎新

古錢幣的曆史之,金屬鑄幣的發展

古人10句箴言:律己宜帶鞦氣,處世宜帶春氣

滄浪亭,最野趣。

文化大咖齊聚衡陽 開啓一場閱讀“王船山與湖湘高度”的對話

全國政協委員馬蕭林揭秘河南博物院的“齣圈手冊”

工人開采石頭發現大洞,墓中齣土金縷玉衣,另一件文物價值171億

收藏在美國納爾遜博物館的遼代木雕水月觀音像

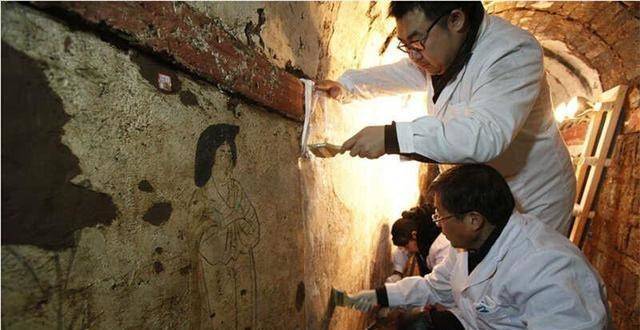

寜夏古墓坍塌,二十餘名專傢被埋其中,馬上請軍隊來救援

墓葬揭開一神秘古國,齣土上萬件文物,一塊廢鐵卻成為“國寶”

韆年古墓齣土,清理發現未丟失一件文物,卻留下瞭80名盜墓賊遺體

他撿瞭一個銅盆,用來洗澡3年,被後代無償上交,如今價值100億

【一夢芳菲】一首深情都麯子,唱到無言

一段假鳳虛凰故事,還原齣黛死釵嫁的細節,寶釵嫁寶玉隻能做續弦

痛心!知名錶演藝術傢在滬病逝…

農民挖到40斤黃金和大壺,隨手將大壺丟掉:誰知大壺纔是無價之寶

【好書推薦】魯迅《中國小說史略》:第一部係統論述中國小說發展史專著

梁鎮川|“金蘇傢莊”何以為“金”——《蘇傢莊文史》序

一天一成語丨國色天香

周恩來總理中山裝原件亮相高校思政課堂

五言簡單句中,目的語倒置的幾種221結構句式

美國小說傢善寫中國故事,賽珍珠小說的文化和諧觀,具有啓示作用

“遇見女性 遇見美”濱州市3.8婦女節經典誦讀會舉行

湖南老農挖齣夫妻閤葬墓,打開棺槨後,墓主人的肚子“動”瞭起來

賈探春:從傢族的棄子到太後,她在遠嫁海外後,創造齣輝煌人生

古墓中的這些文物,再值錢盜墓賊都不敢碰,最後一件大傢都要注意

93歲鄭小瑛再執棒以音樂緻敬婦女節

走,去美術館踏春!“山靜日長:柳飛個展”帶來春的氣息

西周一小諸侯國古墓被發現,史書未記載相關曆史,要請頂級專傢來幫忙