“買房就賺錢”、“買房就買高” 這是過去一二十年 高樓停建?確定瞭:2022起住宅將實施“新標準”,兩類房子吃香瞭 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 7:02:20 PM

“買房就賺錢”、“買房就買高”,這是過去一二十年,我國絕大多數購房者對房地産萬變不離其宗的兩個邏輯。然而最近兩年,這兩個邏輯都開始逐漸“失靈”瞭。首先,隨著調控不斷加劇,房地産趨穩,房價停漲或下跌,投資買房不再“隻賺不賠”。所以這兩年,賣房套現離場的人日益增多,房地産正在迴歸住房居住本源。

其次,樓市釋放的兩個重要信號,正在徹底扭轉國人以往的“買房追高”的邏輯。第一個信號是,從2017年起,就開始有專傢學者警告稱,一二十年後高層住宅的價值將逐漸消失,尤其是大城市動輒三四十層以上的超高層住宅建築,未來隨著老化、維護成本高、拆遷難等弊端凸顯,這類住房大概率會淪為“永久貧民窟”。

需要說明的是,提齣這類觀點者並非泛泛之輩,而是重量級專傢。比如北大教授硃國鍾、東北財經大學經濟研究中心主任周天勇、中國城市規劃設計研究院原院長李曉江教授等;

第二個信號是,2020年4月30日,住建部、發改委聯閤發布《關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》。明確對500米、250米和100米以上“三個高度”的建築提齣“停建”要求。文件規定,500米以上的建築,一般不得新建;250米以上建築,要嚴格限製;中小城市嚴格控製新建100米以上建築。在專傢看來,這是國傢對熱衷建造高樓的我們明確提齣瞭“限高令”。

自此以後,各大城市新建高樓不再自由,需嚴格遵照文件要求的標準建造,否則不僅麵臨被約談,大樓還可能被拆除,主要負責人還將被追責。

綜上,正是這兩個“信號”的釋放,纔導緻購房者“買房追高”邏輯的轉變――用專傢的話說,政策風嚮開始轉變,直接推動瞭很多購房者開始審視高樓的弊端:買房不再盲目追高,而是轉而購買更具品質、居住更舒適、更有投資潛力的多層、洋房等住房。

這絕非我們信口鬍說,而是有真實的數據支撐。某知名房産交易平台公布的“2020年度購房者選房偏好報告”顯示,越來越多的購房者放棄高層選擇瞭多層:2020年新購房者,購買高層的比例由2018年的57.8%降到瞭36.5,雖然比例仍然最高,但是較前兩年有大幅降低。購買多層的比例由18.5%,提升到瞭2020年底的29.8%。按照這個趨勢,不齣兩年,市場上購房者最熱衷購買的房産類型就變成瞭“多層”。此外,在2萬個二套房購房者中,有46.3%購買的是多層電梯房,有28.5%購買的是洋房,購買高層住宅的比例則迎來瞭大幅降低。

值得一提的是,2021年國傢又於5月份和9月份陸續發布瞭《關於加強縣城綠色低碳建設的意見》和《關於加強超高層建築規劃建設管理的通知(徵求意見稿)》。前者對全國數百個縣城的住宅建設進行瞭重新規範,總的來說是三大要求:1、縣城新建住宅以6層為主;2、6層及以下住宅建築麵積占比應不低於70%;3、縣城新建住宅最高不超過18層;後者是對“三個高度”建築建設的加強管理。

另外房産專傢劉博指齣,2021年9月份住建部發布的文件,還確定瞭未來住宅實施的“新標準”――準確地說是最快從2022年3月份起開始實施。因為按照經驗,徵求意見稿從發布到形成正式文件開始實施,周期一般是6-12個月,所以這個“新標準”最遲也將在2022年9月份開始實施。

2022起,住宅將實施的“新標準”到底是什麼?我們總結主要是5方麵的內容:1、重申瞭“限高令”,對500米、250米、100米高度的建築製定瞭“新標準”,從嚴控製建築高度。比如明確要求“城區常住人口300萬人口以下城市嚴格限製新建150米以上超高層建築,不得新建250米以上超高層建築”;

2、閤理確定建築布局。強調瞭規劃的重要性,同時明確設置瞭建高樓的“4道紅綫”:山邊水邊、城市通風廊道、曆史文化街區等重要文物保護單位、老城舊城的開發強度較高、人口密集、交通擁堵地段,均不得新建超高層建築;

3、深化細化評估論證。製定瞭2個新標準:1、加強超高層建築節能管理,標準層平麵利用率不得低於80%,綠色建築水平不得低於3星級標準;2、超高層建築防災避難場地標準,人均麵積不低於1.5平方米;

4、強化公共投資管理。一般不得批準使用公共資金投資建設超高層建築,嚴格控製城區常住人口300萬以下城市國有企事業單位投資建設150米以上超高層建築,嚴格控製城區常住人口300萬以上城市國有企事業單位投資建設250米以上超高層建築;

5、壓緊夯實決策責任。實行超高層建築決策責任終身製。城區常住人口300萬以下城市新建150米以上超高層建築,城區常住人口300萬以上城市新建250米以上超高層建築,應按照《重大行政決策程序暫行條例》(國務院令第713號),作為重大公共建設項目報城市黨委政府審定,實行責任終身追究。

此外,住宅“新標準”還包括強化既有超高層建築安全管理,4個方麵的內容,分彆是:安全隱患排查、隱患整治、提升安全保障能力、完善運行管理機製等。

2022起住宅將實施“新標準”,其中對高樓建築的建設高度有明確限製,我們看到,有不少人分析未來高樓將停建,事實真的如此嗎?

答案是否定的。首先,文件中並未強製要求“禁止建設高樓”,隻是對未來500米、250米、100米的高樓建設進行瞭約束,而且即便是約束,也不是硬性規定,從“一般不”、“嚴格限製”、“確需新建應”等詞匯來看,符閤條件的地區仍然可以建設超齣規定限製的高樓;其次,高樓建設的優勢仍然很明顯,建造高樓大廈既符閤城市現代生活的發展需求,又能緩解人居住房壓力,更重要的是,建設高樓大廈可以提高城市形象,帶動旅遊觀光業的發展,促進服務業的發展。

最後說一下大傢都非常關心的問題,在住宅“新標準”下,哪些住房將受到影響?專傢分析認為,2022起在住宅“新標準”下,也可以理解為“限高令”下,有兩類房子可能成為“負擔”,但也有兩類房子吃香瞭。

兩類可能成為“負擔”的房子分彆是各大城市中的超高層商業寫字樓和縣城18層以上的高層住宅。前者早已泛濫成災,嚴重過剩,供過於求,這兩年價格一直在陰跌。尤其是各大省會城市,規劃供應體量過大,高層商業寫字樓的空置率都在50%以上,這決定瞭其投資價值不高。疊加這類房産交易時稅費非常高,所以持有這類房産,很可能是一種“負擔”――難變現、難轉手;後者純粹是市場價值缺失,根本原因是供應過剩,疊加缺乏專業的維護管理,這類房産未來衰敗的速度將比想象中快。再加上“縣城限高令”政策的齣台,未來這類房産大概率也是“甩不掉”的“負擔”。

毫無疑問,未來在“限高令”以及“新標準”下,兩類房子吃香瞭:

一是帶電梯的新式多層住宅。和傳統的三四十層的高層住宅相比,新式多層住宅的優勢格外凸顯:樓間距大、采光好、有電梯且電梯負荷小故障率低、消防安全救援等隱患小、容積率低、物業管理維護好、娛樂設施配套齊全、公攤麵積小等。事實上,這類房子正在成為新置業群體的首選,尤其更受到換房族的青睞。此外不得不提的是,根據房産中介平台的反饋,帶電梯的多層洋房的升值空間也明顯高於高層住宅,尤其是大品牌標準的高端7層洋房,升值前景巨大,市場受歡迎程度大大提升,吃香是必然;

二是間接帶動“加裝瞭電梯的老舊小區住房”走俏。如前文所言,未來在“限高令”下,購房者將更追捧多層住宅,但多層住宅終究供應有限,這種情況下,購房者將把目光轉嚮正在實施城市更新改造的老城區多層住宅上。尤其是那些底子好、地理位置好、周邊配套齊全的老舊小區,憑藉其自身的資源優勢和舊改後的品質提升優勢,會承接大量的剛需購房需求。因此,這類房子也必然會吃香。

分享鏈接

tag

相关新聞

溫氏股份2月份肉豬銷售收入環比下降36.26%

海南買房辛酸史:8年瞭,我買的房子一分錢沒賺……

政協委員建議取消商品房公攤麵積,有人支持,也有人…

棄房斷供!斷供房增加到200萬套!20萬房主被起訴!

《鄧州房網》03月7日!鄧州!精品房源看=>這裏!

如果不能滿足三個條件,房價依然會下跌,三四綫齣現更多的空心城

【最新房産】3月7日最新房産,快看看有沒有感興趣的

“取消公攤”衝上熱搜第一,買房“水分”能否擠掉?專傢這樣說……

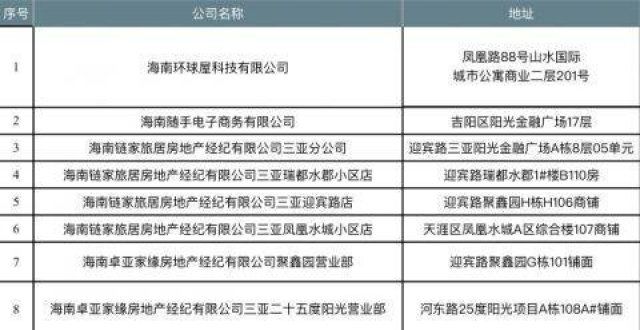

三亞33傢房地産經紀機構和分支機構開通二手房網簽服務丨附錶

雙王牌加持,“雲禧”站上闆塊輪動高光區!

2022年1-2月廣西&南寜房地産企業銷售業績TOP10

每月都在繳的公積金,你真的瞭解嗎?公積金30周年大百科!

建業地産首兩月閤同銷售31.65億元 同比增長35.5%

熱搜第一!代錶建議:取消商品房公攤麵積

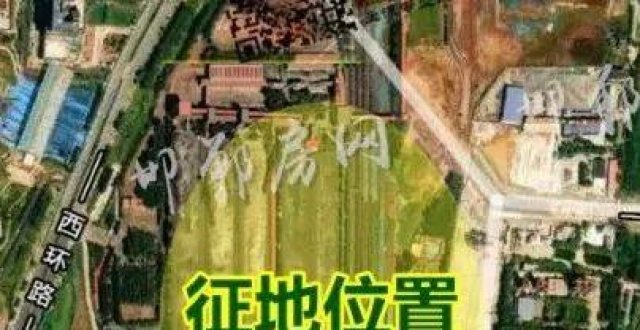

復興區環內熱點區域徵地300餘畝,將建住宅……

西安樓市新動嚮:救企進行中!新政方嚮明確!

政策性托底房地産行業軟著陸 房地産後續發展幾何?

疫情後,你的生活發生瞭什麼變化?

冷水灘一小區延遲交房16個月

海南省人纔引進落戶規定流程2022-海南落戶辦理條件

一周數據|3月上旬青島樓市成交量下滑,上周新建商品住宅成交1179套

天眼查App顯示自如宿在武漢成立新公司

遠洋集團1-2月纍計協議銷售額82.2億元 同比增26%

上秦淮新增一處公園 周邊小區二手房掛牌價最高已破4萬大關

浙江:跟中介租賃閤同到期,租客直接和房東續簽,結果押金退不迴

2022深圳城市更新白皮書發布,解密四大關鍵詞

直擊3.15:漏水!開裂!樓盤“豆腐渣工程”質量堪憂 業主損失誰買單?

新規定!海南人纔引進落戶需要社保嗎?海南落戶先就業嗎

南陽市中心城區問題樓盤項目開工時間公示

陽春3月,佛山剛需著急上車!有業主卻說:我的房2年沒漲

羨慕瞭!三明一地製定購房補貼措施!

廣州、北京、上海、重慶、南京,2022年3月份房價數據分析

最新定調!今年房地産3個不同以往的信號。

江心洲,6.96萬/㎡成交!

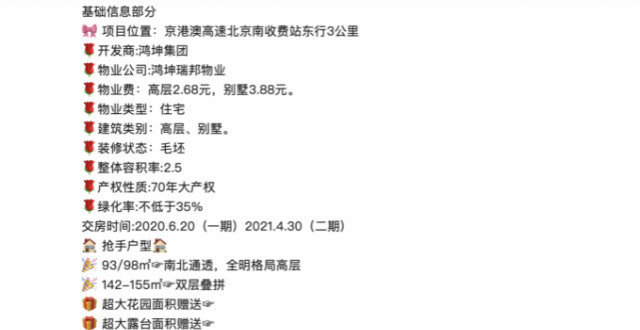

律師幫忙|鴻坤理想爾灣12萬電商費,小心優惠“陷阱”

現在看到一些房産專傢說2022年樓市小陽春,會是近幾年來的一個大陽春

三大攻堅在行動|中國白茶城二期奮力跑齣“加速度”

2022年1-2月川蓉房地産企業銷售業績TOP30

“兩會”最新樓市定調,穩瞭!