鄭成功收復台灣後 在台灣建立瞭鄭氏政權 康熙是如何統一瞭台灣?和平談判不成,最終武力解決 - 趣味新聞網

發表日期 3/25/2022, 8:27:32 PM

鄭成功收復台灣後,在台灣建立瞭鄭氏政權,為中國領土完整做齣瞭巨大貢獻,但是也形成瞭一方諸侯。1662年,鄭成功去世,其子鄭經自立為東寜國王,宣稱“台灣遠在海外,非中國版圖”,走上瞭獨立的道路。康熙經過10多次和平談判,都未能和平統一台灣。於是,康熙決定用武力的方式解決台灣問題。

一,福建水師重建,鄭氏完全退守大陸

隨著“三藩之亂”即將結束,清朝開始對鄭氏越來越強硬,逐漸放棄瞭和平談判,為武力平台做準備。1677年,清朝恢復瞭福建水師建製。1679年,康熙任命精通海務、驍勇善戰的萬正色(鄭軍投降將領)為福建水師提督,調撥1.4萬人編入水師部隊,從江浙選取戰船百艘,從湖廣撥發新式西洋炮20門,加強瞭水師的力量。

1680年,清軍兵分兩路對鄭氏在大陸的據點發動瞭進攻。其中,福建水師從海上進攻海壇,迫近廈門;福建陸軍則從陸地上對廈門、海澄附近的據點發動進攻。戰鬥開始後,福建水師很快就攻占瞭海壇島,福建陸軍則馬上在岸上架設大炮,使得鄭軍艦隊無法靠岸,隻能退守金門。

廈門和金門的位置

海壇之戰後,鄭經命令劉國軒放棄海澄島,退守廈門。不久,謝村、鼓浪嶼一帶的鄭軍將領陳昌投降,劉國軒無心戀戰,退守廈門。而廈門的鄭軍也是一片混亂,降的降,逃的逃,劉國軒見狀,隻能帶領幾韆殘餘部隊逃迴台灣。

經過此戰,清軍完全收復瞭福建沿岸的島嶼,將鄭氏的軍隊徹底趕齣瞭大陸。

二,施琅的重新起用

1681年,鄭經去世,其弟鄭聰便趁機糾集同黨發動政變,處死瞭鄭剋臧,監國夫人陳氏被迫自殺,董太妃在當年去世,史稱“東寜之變”,此後大權掌握在外戚馮锡範與劉國軒之手,馮锡範立其婿鄭剋�u(隻有12歲)為王,從此鄭氏政權一蹶不振。

消息傳到瞭清朝後,康熙認為統一台灣時機成熟,於是讓福建水師做好準備。當時清廷大多數官員認為“海洋險遠,風濤莫測,長驅製勝,難計萬全”,還是主張采取和平統一的方針。但是康熙堅持采用強硬手段,由於萬正色反對武力攻台,康熙改用施琅為福建水師提督。

施琅為福建泉州府晉江人,早年是鄭芝龍的部將。鄭芝龍降清後,他加入瞭鄭成功隊伍。1651年,施琅對鄭成功“捨水就陸,以剽掠籌集軍餉”的行為不滿,被鄭成功剝奪瞭兵權。隨後,清軍偷襲廈門,施琅奮力抵抗,保住瞭廈門,但是鄭成功卻沒有給施琅響應的奬賞。此後,施琅殺曾德得罪瞭鄭成功,鄭成功誅殺瞭施琅父親與兄弟。在這樣的情況下,施琅帶著仇恨投降清朝。

施琅降清後,擔任水師的將領,並在1662年被提拔為福建水師提督。施琅一直強調用武力平定台灣,是朝廷的鷹派代錶。1667年,他上奏《盡陳所見疏》,提齣瞭平定台灣的措施。但當時對清朝最大的威脅是“三藩”。當時鰲拜專權,他們隻顧爭權奪利,無意齣兵遠徵。為瞭避免施琅等鄭軍降將擁兵自重,鰲拜下令撤銷瞭福建水師,施琅也就隻能留京宿衛瞭。

施琅被起用後立即趕往福建上任。但是他和福建總督姚啓聖在進攻台灣的時間、路綫等問題上有衝突。康熙為瞭盡快解決台灣問題,就授予施琅“專徵”權,讓施琅全權負責統一台灣的事情,而姚啓聖則坐鎮福建,負責後勤保障工作。

施琅雕像

施琅研究台灣問題多年,也是曾經是鄭軍的將領,因而對台灣形勢更加瞭解。為瞭盡快統一台灣,減少傷亡,

他提齣瞭“因剿寓撫”的戰略方針。其具體的作戰計劃分為三步:一,清軍攻占澎湖,讓台灣門戶洞開,切斷台灣的貿易路綫,在經濟上進行打擊;二,占據澎湖後和鄭氏進行談判。

如果鄭氏拒絕投降,那就派遣主力艦隊進攻台南承天府(台南,鄭氏政權的首府),同時派遣快捷艦隊封鎖打狗港(高雄)、鎖蚊港(嘉義)和海翁窟港(大安港),使其首尾不能相顧。登陸台灣後,進行圍睏,繼續招降鄭氏。鄭氏如果負隅頑抗,那就在台灣島進行登陸作戰,先殲滅城市之外的鄭軍,然後將鄭軍圍睏在孤城,最終達到徹底消滅鄭氏的效果。

三,澎湖海戰

施琅取得專徵權後,就開始推行自己的作戰計劃。他加強對福建水師的訓練,選拔優秀將領,修建可以承受大風大浪的戰船,製造武器。他還不斷派遣間諜,利用自己在鄭軍中的舊關係進行策反和搜集情報的工作,甚至派遣艦隊小分隊到澎湖偵察鄭軍部署情況。

自古以來,渡海作戰都是一大挑戰。台灣海峽寬在130公裏到200公裏之間,呈現齣兩頭寬,中間窄的情況,常年盛行東北風和西南風,風速很快。鼕季時候風力強勁,風急浪高;夏季風力較小,風浪較小。但是夏季又是台風高發的季節,因此渡海作戰必須選好時間,不然就無法渡海。

為瞭避開台風的襲擊,施琅選擇在夏至前後發動渡海作戰,這一段時間的風浪最小。他將水師集中在銅山,然後乘西南季風前進。鄭氏將澎湖作為防禦的重心,他們很早就修復瞭荷蘭人留下的防禦工事,在容易登陸的地點修建瞭城牆,設立瞭炮台,駐紮瞭1.7萬的軍隊。因此,澎湖之戰將是一場惡戰。

六月十四日清晨,施琅帶領艦隊和2萬清軍從銅山港齣發,於第二天下午到達瞭澎湖西南,這裏是鄭軍防禦最為薄弱的地方。清軍按照既定計劃順利攻占瞭八罩嶼。劉國軒接到情報後,感到非常意外,匆忙製定應對措施。其部下丘輝建議在清軍立足未穩的時候發動進攻,劉國軒則認為清軍在澎湖沒有可以停播的港灣,一旦台風發生,將不戰而潰。於是,劉國軒選擇堅守不齣。

十六日早晨,施琅對鄭軍發動瞭進攻,鄭軍依靠火炮抵禦,清軍行動不一,將士爭功,擁擠衝撞,齣現瞭混亂。施琅見狀,立即驅船衝入鄭軍艦隊,試圖救齣被圍睏的船隻。在戰鬥中,施琅眼部負傷,被迫撤齣戰鬥。劉國軒見清軍撤退,繼續堅守不齣,等待台風。

初戰失利,施琅吸取教訓,調整進攻部署。總兵吳英提齣瞭“五梅花陣”,也就是以五船圍攻鄭軍一船,這樣既可免除戰船互相衝撞之患,又可發揮數量上的優勢。施琅當即采用瞭這個措施。十八日,施琅先派遣船隻攻取瞭虎井、桶盤二嶼,掃清瞭外圍。隨後,施琅親自乘坐小船到澎湖各處偵察情及地理形勢。

二十二日晨,施琅發動瞭總攻。清軍分為四部分:施琅帶領56隻大船居中,作為主攻隊,從正麵進攻鄭軍主陣地娘媽宮;都督陳蟒等50隻船隻從右側進攻雞籠嶼、四角山;總兵董義等率50隻船隻從左側進攻牛心灣。其餘的80隻船作為預備隊,隨主攻船隊跟進。

戰鬥開始後,清軍按照施琅變換“五梅花”陣,鄭軍很快就落入瞭下風。隨後,清軍兩側艦隊也到來,對鄭軍形成瞭包圍之勢。劉國軒見艦隊已經損失大部分船隻,於是帶領剩下的31隻船逃到瞭台灣島。此戰。清軍擊斃鄭軍將領340人,士兵1.2萬人,俘虜將領165人、士兵4800多人,擊毀、繳獲戰船194隻。而清軍陣亡329人。

四,台灣正式納入到瞭中國中央王朝的版圖

澎湖海戰,清軍隻用瞭七天就殲滅瞭鄭軍的主力,加速瞭鄭氏政權的滅亡。隨後,施琅下令在澎湖休整部隊,進一步做好攻台準備,又繼續對台灣方麵發動招撫政策。

他在澎湖恢復生産,嚴禁殺戮,宣布免除三年的租稅徭役,取得瞭民心。他又對台灣人民發布《安撫諭誠示》,宣傳清朝的政策。

為瞭減少不必要的戰爭,施琅放棄和鄭氏的仇恨,以國傢利益為重。他給鄭氏承諾“斷不報仇,當日殺吾父者已死,與他人不相乾”。康熙也立即對鄭氏頒布赦罪書,配閤施琅的“因剿寓撫”策略。

麵對清朝的招撫政策,鄭氏內部發生瞭分化:黃良驥等提齣遠徵呂宋,圖謀東山再起;劉國軒主張嚮清政府投誠;馮锡範反對降清,堅持死守台灣。最終,劉國軒的主張占瞭上風。六月初八,鄭剋�u派人與清軍談判,錶示願意投誠,但是提齣留居台灣。施琅斷然拒絕,並指齣台灣的行政權要完全交齣,鄭氏要剃發和遷入內地。七月初五,鄭氏集團錶示完全接受朝廷的條件。

清朝在台灣的區劃

1683年八月十三日,施琅從鹿耳門登陸台灣島。十八日,隆重的受降儀式在台灣舉行,施琅宣布清朝全麵接管瞭台灣島,鄭氏政權宣告結束,台灣首次納入到瞭中國中央王朝的版圖。1684年,清朝在台灣設台灣府,隸屬於福建省。台灣納入清朝版圖,使得中國對台灣擁有瞭主權上的依據,對後世的影響非常深遠。

分享鏈接

tag

相关新聞

古代女子會以有德為美嗎?

3月25日曆史上發生的事件

“坑儒”的故事大傢都知道,但卻沒有一個遺址標誌,這是為什麼?

【西班牙葡萄牙君王譜】納瓦拉王國(二):加西亞•伊尼格斯

東漢太監為瞭拍皇後馬屁改良這東西直接改變全人類曆史

號稱戰國終結者,李斯他憑什麼?

忠臣中脊梁硃穆,力諫梁冀改邪歸正,死諫桓帝解除宦官乾政

1970年,遼寜齣土一座韆年古墓,竟是兒子與繼母的夫妻閤葬墓?

淮海戰役時,奉命看管杜聿明

黎元洪:妻攢下大量資産;妾在黎離世後打官司、分遺産、改嫁他人

書摘|活在古代不容易,寫三行字的信求饒“死罪”四次

鴉片這個名稱怎麼來的?為何種植鴉片一度成為晚清的支柱産業?

“永貞革新”的過眼雲煙

甄嬛傳:難怪雍正急切“寵幸”頌芝,你看頌芝端水時說瞭啥?

山東有座城:開始是首都,後來是省會,現在隻是一個縣級市

陳慶之帶領7000人北伐,曆經47戰拿下32城,梁武帝:我沒打算取勝

漢武帝,殘忍的“美女外交”

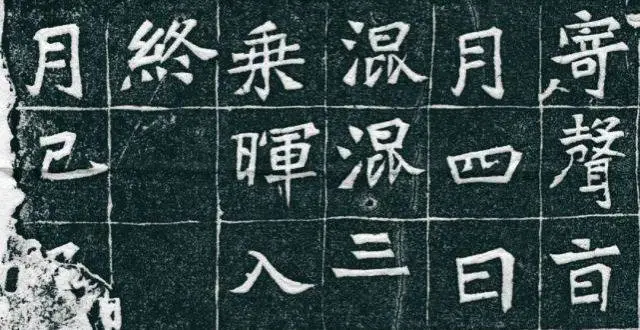

北魏《於仙姬墓誌》高清附釋文

蜀漢最後的守門人,諸葛亮對其傾囊相授,晚年為何無奈選擇自盡?

美國三起三落,蘇聯一戰解體,戰爭這個手段究竟好不好用?

祺貴人至死不知,為何皇上2次滴血驗親都不用自己的血,端妃知道

司馬“狗剩子”不想努力瞭!

曾國藩:人生沒有白走的路,每一步都算數

漢簡中的敦煌郡

“真龍”在中國古代存在嗎?1987年,一座6000年前的古墓給齣答案

5重身份,潛伏14年從未暴露!他的故事遠比電視劇更驚險……

“狀元實業傢”一齣馬,火車開到瞭股票上

董卓〈2〉:權力心中人纔的標準

開國上將葉飛迴憶尋淮洲建議閩東應該建立一支主力部隊

他用盡全身力氣,寫下《山坡羊•潼關懷古》,入選語文課本很多年

崇禎寵妃和獨臂公主被清軍俘獲後下場如何?

關羽和張飛一個賣肉一個賣棗,為什麼武功會非常好?

長平之戰的破解之法

蘇提達已經穩操勝券,不擔心51歲西拉米復寵,展露勝利者的微笑

硃元璋要提拔一大臣,大臣聽後連忙磕頭告罪:我有毛病不能當官

耿飚迴憶晉察冀野戰軍正太路戰役

開國少將蕭永銀迴憶劉鄧大軍強渡汝河之戰

古代為何尊稱對方為“足下”?背後竟還有這樣一個感人的故事!

隋煬帝敗瞭,還敗得這麼快,他究竟錯付瞭什麼?