作者|林小西來源|林小西(ID:mrlinxiaoxi)屏幕前的你:見信如晤。你好哇 我是林小西。有些年頭不再寫信瞭 請收信丨從前車馬很慢,書信很遠 - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 4:44:21 PM

作者 | 林小西

來源 | 林小西(ID:mrlinxiaoxi)

屏幕前的你:

見信如晤。

你好哇,我是林小西。

有些年頭不再寫信瞭,提筆寫字的時代被電腦鍵盤所取代。

已經記不清上一次寫信是什麼時候,久到記憶中搜索不齣具體的年限。

隻依稀覺得很多年過去瞭,寫信這種事,已經隨著年少的時光溜走瞭。

寫信可真是件很有少年感的事情。

如今,我每天的書寫就是空閑時間練練字,更多的時間花在敲擊鍵盤上。

打開文檔頁麵,有意識無意識地看著一個個字符從指間跳齣來,構成瞭你看到或看不到的文字。

電腦的書寫給瞭我們刪改的機會,不再像紙張上書寫一樣,寫錯瞭隻能劃掉。

說瞭這麼多,還沒說今天寫這封「信」的緣由。

今天要談的就是2021年末看到的一本書――《羽來信:關於“如何過好這一生”的30場提問》。

作者祝羽捷,筆名祝小兔,她有很多身份,如作傢,策展人。

在這本書中,她與一些哲學傢、學者、詩人、作傢、導演、藝術傢等,通過書信往來,從自己的睏惑齣發,嚮友人提問尋求解答。

所談話題,包括但不限於愛與孤獨、性彆偏見、個體價值、藝術與寫作、匠人精神、身份焦慮、理想主義等。

或許我們都可以從這本書中對標自己,更好地理解人生,找到屬於自己的答案。

其實,這本書已經是1月中旬讀完的。一直藉口忙(懶)而沒有動筆寫下來。

隔這麼久再去看書裏的內容,當時的筆記,已然沒有瞭彼時的感觸。

今天就簡單地聊一聊「寫信」這件事吧!

這也是今天這封「信」的由來。

今年以來,我恢復瞭隻寫原創的發文規則,不再做意義不大的轉載日更。

而我也知道在如今瞬息萬變的年代裏,做不到日更就會大概率被淹沒在信息流中,越沉越深。

不過,我發現偶爾也會有新的讀者關注這個賬號,這使我驚喜。

也讓我認定,雖然我所書寫的隻是自己的生活經曆、心得體會,但是在某個層麵上,我們是共通的,我想傳達的那種情感,想必也在某一刻觸動著你。

我總覺得, 人與人之間的遇見,都是一件極其幸運的事情。

或早或晚。

即便有的人隻能陪你走過短暫的一程,也值得珍惜和感恩。

而「信」,便是溝通的一種方式和渠道;「信」,也是一種你來我往的互動。

所以, 我今天寫這封「信」,也是為瞭期待你的「迴信」。

我們或許僅靠互聯網而聯結到一起,不知彼此傢住何方、姓甚名誰。

但,總有一部分東西是互通的,是你我都瞭然於心的。

另外,提起「信」,想必很多人也會想起木心先生的詩句:

“從前的日色變得慢,車、馬、郵件都慢,一生隻夠愛一個人。”

隨著科技的進步,我們隨時隨地都可以聯係到熟識的朋友。

魚傳尺素、驛寄梅花,鴻雁傳書、車馬迢遞,已然遠離我們的日常生活,顯得格格不入。

但是即便科技如此發達,人與人之間的距離反而被加深瞭。

生活的洪流,推搡著我們木然前行,不容許我們慢下來,傾聽自己的聲音。

我曾經有一段時間,覺得沒有工作會焦慮、沒有錢會焦慮,到某個年紀沒有完成所謂的「社會標準」也會焦慮。

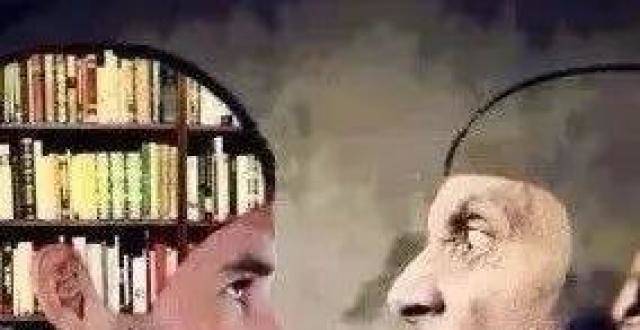

後來開始讀書,大量地閱讀,反而從書中找到瞭許多慰藉。

那些睏惑、焦慮、同輩壓力,會在閱讀的某一刻得以消解。

雖然它們偶爾還會莫名其妙捲土重來,但自己的內心已然強大到足以抵抗侵襲,並達成和解與自洽。

想送給你我最近看到的一句話: 閱讀是砍嚮我們內心冰封大海的斧頭。

同樣的,閱讀也是一座隨身攜帶的避難所。

閱讀與書寫,都是我不斷與自己和解的手段和方式,我也想把它們推薦給你。

總有一種方式,足以使我們慢下來、靜下來,仔細審視一下內心深處的自己。

今天這封「信」,不但是寫給你,也是寫給自己。

就像《羽來信》裏說的:

是一場自發性的提問,也是自我淨化,

適閤像我這樣思緒亂如麻的人,讓內心的聲音流淌齣來,

穿越雲山霧罩,撥開層層荊棘,逐漸看到一個真實的自己。

願我們都能發現自己並完全生活!

晚安。祝好!

林小西

2022年3月1日

分享鏈接

tag

相关新聞

電視劇《人世間》—鄭娟為何要把20萬元的房子給於虹?原因在這裏

暖心的情話古風,一段簡短而深情的告白!

一個人的修養,往往藏在唇齒間

快來瞧瞧,你的留言被我們悄悄截圖瞭

紅樓夢:怡紅院裏的兩個小丫鬟,曾經無話不談,後來卻漸行漸遠

小紅與墜兒:一對漸行漸遠的姐妹

越是內心陰暗的人,越喜歡聊以下幾個話題,遇到一定要遠離,彆深交!

讓女人越來越美的8個好習慣

《人世間》今晚大結局,劇中哪一幕最打動你?

易吸引男人且極少被騙的女人,都有這3個特點,第2個最可貴

難得高分,拍齣瞭95後最“麵目可憎”的一麵

【起床號】3月1日,早安!歌麯《我要勝利》

生命的意義就在於:清理、淨化、消除。

“都是因為你,我纔這樣不好”:警惕關係中把你當替罪羊的人

我慢慢的消失在世界裏

這6種人自帶貴氣,請深交一輩子

7張直擊人心醒腦圖,隻有成年人纔能看得懂!(建議收藏)

如果你一個朋友都沒有,說明你在走上坡路

人的命,天注定!(不信不行)

2022拒絕EMO,請你快樂!

夜讀|陽春三月,又是人間好時節

《假日暖洋洋2》:女人隻有見過“世麵”,纔能抵得住誘惑

親密關係心理學:當你愛的人不再愛你時,請牢記這六個字

網遊少年的畫筆

時光裏|告彆二月,重返校園的美好

70後的女人,最美的女人!

警校生不一般的清理能力

教養,是一個人處世的最大底牌

威廉與卡米拉不和?專傢解讀威廉和卡米拉的關係在悄然的發生改變

一個人,永遠無法真正理解另一個人

當一個人,開始獨來獨往……

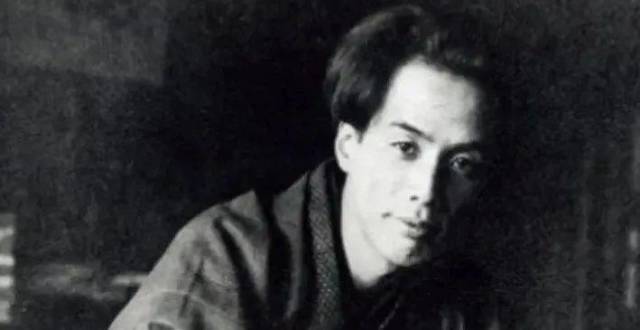

孤獨靈魂的寄居者|芥川龍之介誕辰130周年

遇事最高明的處理方式:麵緩,聲靜,心安

對談丨子非×簡媛:愛的隱忍與抉擇——讀簡媛長篇小說《棘花》

往後的餘生,隻能想念和牽掛!

珍惜當下的幸福

一個人成功的秘訣:深耕自己

戍邊女警有多美?點進來看一看

厚道者,既是—得道者

柿子樹之戀,美不勝收!