在經過一百萬年以上的漫長進化之後 人類所獲得的身體不僅是擁有血肉、骨骼、大腦、感知係統的復雜有機體 當女性藝術傢在討論身體時,我們在討論什麼? - 趣味新聞網

發表日期 4/8/2022, 6:36:45 PM

在經過一百萬年以上的漫長進化之後,人類所獲得的身體不僅是擁有血肉、骨骼、大腦、感知係統的復雜有機體,同時,身體的運作就像是一麵三棱鏡,從這麵批判的鏡子中人類感知和認識世界,得以看到瞭自己的形象。然而身體的復雜程度就如同謎宮一般,它提供給人類進入其中的路徑眾多,無數信息等待著被篩選,再被組閤成綫,構成體係。

古往今來,身體一直是藝術最古老以及最重要的母題之一。文藝復興時期的身體是古典的、史詩般的,而到培根時,身體的錶現演化成一團宛如生肉般的畫麵,藝術的不同呈現正不斷地重組著身體,演變成不同的係統。自上世紀90年代以來,當代藝術的實踐更放大瞭身體的真實感覺,同時藝術傢們的探索讓身體成為一種文化産物,進而反映瞭一個社會關於行為、經濟職能以及權力關係的觀念。豐富多樣性的身體、具有差異性的身份得到珍視,我們得以通過藝術傢的創作,觸碰到一個更加真切的世界。

藝術傢嚮京的雕塑不止於具象。早期的作品從《親愛的小孩》中的嬰孩到《浮雲》中的老嫗,從稚嫩的肌膚質感到不斷疊加堆砌的沉重的肉感,嚮京的作品是一部關於生命流動的寓言,是不同女性狀態譜寫的現代詩。

而嚮京就是這個講故事的人,“沉默的女性”的身體就是她默默凝視並不斷誦讀的對象。從這些無窮無盡的身體形象中,升騰齣的是身體的疲憊、空虛與無奈,也是身體內部更廣闊深邃的世界,是不可捉摸的神秘。在男權規範下,豐沛而純粹的女性身體的本質在嚮京的創作中得以顯現。

嚮京後來的雕塑大多是關於日常生活中的個人,她開始營造情境,比如《一江春水嚮東流》,七件雕塑構成古怪的船隊,嚮京開始緻力於雕塑現場感和心理空間的建構。穿梭在嚮京的雕塑群像中,猶如在不聲不響地拾起路旁被遺棄的某些記憶,不時將情思拉迴到某個夕陽滿樹的黃昏,某場燈光斜映的細雨,某篇晨霧迷濛的草地和樹林,玻璃鋼著色的雕塑帶來色彩斑斕的光綫,猶如一層夢影包裹在身體之上,牽著“她”輕盈地上升,上升,仿佛迴到最初的伊甸園。

“你的身體就是一個戰場”,芭芭拉・剋魯格在1989年的一部藝術作品中宣稱。剋魯格這裏具體指的是支持墮胎運動和父女爭取生育權利的鬥爭,然而這個口號更廣義地概括瞭一種觀念,即身體是我們這個時代重要的政治競技場之一。

被裹挾在社會的羽翼之下,身體該由誰來掌控?

誰來負責決定審視身體的方式、時間、動機,以及這種審視又意味著什麼?

藝術傢薑傑便捕捉瞭社會生活中個體的這種迷茫,脆弱與無奈,在她早期的作品中,常常齣現嬰兒的形象,在作品《在》中嬰孩由稚嫩走嚮成熟的過程顯得無比疲憊;而在《長徵》中,嬰兒又將問題聚焦至生育、生命問題上。在身體的戰場上,薑傑將前期所有的經曆積纍於作品《大於一噸半》,這件3噸重的男性符號雕塑由染色紗布、蕾絲、布層層纏繞,鐵鈎在它的錶層留下吊起的痕跡,冰冷又粗暴地。這件作品像是這場身體戰役中的一枚重型武器,它有著巨大的衝擊力以及侵略性,包含瞭薑傑對當代生活和現實社會的隱喻,同時摺射齣瞭女性主義所持的對男權社會控製權的挑戰。

藝術傢馬鞦莎的創作與生命感知息息相關。25歲時,藝術傢麵對鏡頭,完成瞭一段關於童年與父母關係的自述。在視頻裏,她講述瞭自小以來麵臨的重男輕女、幼兒園、補習班、畫畫、練琴、齣國、留學、父母的期盼與焦慮……講到某一處,藝術傢突然停頓,緊緊皺眉,鏡頭拉近,她張開嘴,從嘴裏取齣一塊刀片。在視頻最後,寫著“獻給我敬愛的爸爸和媽媽”。

這種與身體切膚的錶達,細膩而富有張力,並延續在她後續的創作中。藝術傢的母親在那個生産遠未過剩的年代裏齣於節約修補尼龍襪的方法,被馬鞦莎使用在自2016年起創作至今的作品《沃德蘭》中,她將摔碎的同規格水泥闆用深淺不一的肉色尼龍襪包裹。肉色尼龍襪在上世紀70-80年代普及,目的是為瞭隱藏個體的差異,從而整齊劃一,而破碎的水泥路,是建設背景下的屬於時代的痕跡。

《沃蘭德》記錄瞭身體的私密性與集體性,記憶與溫度的印記,尼龍襪小心翼翼地將堅硬又不規則的水泥闆裹入內部,又被一塊又一塊地拼進曆史的版圖中,動彈不得。

藝術傢曹雨則更為直白的將身體作為媒介置入自己的錶達之中。麵對生育,她將記錄瞭自己哺乳期的狀態,乳汁在被擠壓中噴射,並與美術史上現成品挪用的經典作品《泉》呼應,完成同名作品。同時,直接用身體部位以及毛發、母乳之類的體液來代替身體,讓觀眾直接麵對每天都在發生卻常被遮蔽的那些生理進程和身體欲望,同時她還曾在展覽現場將自己框定在畫廊的一個角落中,繼續將身體作為一種藝術媒介加以利用。

在影像作品《我有》中,曹雨用無數個“我有”,將普世價值觀中的“成功的標準”或者說一種成功的欲望傳達齣來,但其存在本身,似乎成為瞭一種挑釁,一種對存在於“典範”背後的意識形態根基的挑釁。而這種既富誘惑力同時又有疏離感,既撩人情欲又讓人焦慮不已的錶達方式是在曹雨作品中常能感受到的,就像是一根發絲被拽齣的牽扯感,被鐵棍刺穿腳掌的疼痛感。猶如麵對一個潘多拉的盒子,而曹雨的選擇是,打開它。

我們用身體來體驗世界,身體的感官係統使我們獲得關於世界的知識,追逐快樂,感受痛苦。人類是具有觸覺、肉欲和本能的生物。

藝術傢童文敏更是全力以赴地集中錶現這一事實,她用日光燈管做星星,在夜晚時分,帶著自製的星星和天上的星星並行走在郊外;用沾瞭顔料的樹枝拂過她的後背和畫布,如微風般;抱著一根齣水的水管在河床上跳一支舞;用連著頭發的黑綫纏繞在九塊碎石上,在山頂放風;仰麵躺入水中,把身體交給海浪……

童文敏以自我約束的方式,在各地旅行中因地製宜,將身體和意識投入共感的世界當中。童文敏保持著鷹一般的敏銳與機警,以一個鮮活的個體對身體進行徹底的感知,而我們似乎也通過她的作品,久違地釋放瞭那些真摯而又珍貴的情緒。

VOGUE獨傢訪問瞭馬鞦莎、曹雨、童文敏三位藝術傢,與她們聊聊如何與身體共處。

馬鞦莎

1.如何理解自己的身體?

人唯有通過時間纔能建立對自己身體的覺知。

2.如何與身體的變化自處?

接受。

3.在創作的過程中,身體産生瞭哪些變化?如何感知與錶達?

感知到身體的變化更多的時候是在身體的內循環放慢、或受到傷害之後,不是在創作中。創作中需要高度的專注力,那一刻是忘記身體的。

4.在創作中,為何選擇身體作為媒介進入你的創作?又是如何參與的?

我們的每一天都是從清潔自己的身體開始的,大部分時候我們感受到的是身體裏柔軟的那部分,但同時堅硬的部分一直存在於柔軟之中。身體也一直處在變化中,陌生感總是無意間從習以為常的熟悉中獲得。

在早期的幾件作品中,能多次看到我的身體齣現在屏幕裏,這是因為“我”最方便調度,也是免費的。但要強調的是,在這些錄像裏,我(以及我的身體)是可以被取代的。

5.日常會通過什麼方式感知身體?

受傷。

6.最喜歡自己身體的哪個部分?

喜歡手。

曹雨

1.如何理解自己的身體?

一台生物産品,一名人生舞台劇角色,一件藝術品的物質顯現,一次可以創造一切可能性與奇跡的機會。

2.如何與身體的變化自處?

順勢而為,因為劇情需要。

3.在成為母親的過程中,身體産生瞭哪些變化?

它像一株失控的植物,正在瘋長。這個過程給我帶來更濃烈的認識是:人本就是雌雄同體。

4.在創作中,為何選擇身體作為媒介進入你的創作?又是如何參與的?

身體隻是做為我創作中的階段性物質載體之一,其實對我創作影響最大的是30來年中,觀察到,觸摸到,感知到,體驗到的一切。

5.日常會通過什麼方式感知身體?

通過活著。我常說活著就像坐在一個麵不平的闆凳上,需要不斷地調整姿勢,以求得物質身體的片刻舒愉,調整姿勢的過程恰恰就是創造各種可能性的過程,這很偉大。

6.最喜歡自己身體的哪個部分?

不迷戀物質肉身,這隻是瞬間的呈現而已。

真正吸引我的,是那個幕後的靈魂Boss指揮官。畢竟人隻分兩種,動人或乏味。

7.如果用一首歌/幾個形容詞/來形容你與自己身體之間的關係?

那是一個仙境,還是一個陷阱,取決於對待身體與自我的認識。

童文敏

1.如何理解自己的身體?

我有時會看著自己的身體發呆,走神,仿佛它是一個客體。有時候我的身體不是我的,它有自主意識,它還是個發酵體,會不時有驚喜。身體有時會先於我行動。

2.如何與身體的變化自處?

我身體的變化有些是自然而然的,有些是我主動改變的。

身體的衰老變化我是接受的,而且準備好和它一起慢慢變老直到死亡來臨。我覺得身體的變化過程,會豐富我的精神世界。

每個身體的具體的變化是不一樣的,是很獨特的,也和社會、曆史、個人境況有關。每次身體的變化,我會聯想很多。有些身體變化是我主動改變的。比如在身上曬滿植物,我觀察並慢慢接納每天在身上留下的痕跡。看到每次曬後皮膚上更加顯現的植物細節甚至是剝落的錶皮也很驚奇,我的身體變得具體,而不再是抽象或概念。

3.在創作中,為何選擇身體作為媒介進入你的創作?又是如何參與的?

身體的行動更加直接。是在現實的日常生活中超現實的存在片刻。

全身曬滿植物的身體行動中,我並不覺得我隻是一個人,我覺得我是個植物,植物人,我站在沙土中,我在夜晚的樹上,我倒掛著拂過大地等等。我在海浪裏,身體隨著海浪的運動化解力量。我的身體和精神似乎超越瞭日常,在我行動的那一刻,時間和空間的質感被改變。我也在改變,那是一種高級的時刻和存在。

4.日常會通過什麼方式感知身體?

發呆,躺床上感受遊走在自己的身體中。通過行走,在具體的時間和空間裏感受不同,通過個人感受來反觀身體和個人狀態,情感,甚至人類曆史中的身體。

5.如果用一首歌/幾個形容詞/來形容你與自己身體之間的關係?

一起飛奔到月球。

我和身體之間的關係是愛情。

也許,在不久的將來,人類的身體還將再次得到“進化”,剋隆體的實現,人類遺傳基因的破譯,科技的介入讓人甚至可以擁有一顆非人類的心髒,我們正親眼目睹著身體的驚人發展。

而未來的後人類又將如何談論身體?如何界定人類與機器、動物之間的界限?

似乎未來,既讓人夢寐以求,又讓人心生畏懼,物種似乎在朝著一個方嚮不斷地加速前進,而這種後身體的人性狀態無疑也將徹底顛覆藝術與生活的關係,到那時,或許會迎來一個全新的篇章。

撰文:Gen

編輯:Juvan

美術:羅蘭

分享鏈接

tag

相关新聞

蘇博:鎮館之寶,展齣的是復製品

生態之美 娓娓道來

澳門社會係列講座:李業飛澳科大主講“青洲山 英泥廠 唐廷樞”

小小書語|徵集:一起來讀《小王子》

【話題】詩詞寶雞 旅行在文化厚土之上

外藉藝術品遭芬蘭扣押,俄方斥“無法無天”

在曆史的縫隙間散步——讀《賓退錄》

圓明園十二生肖獸首,迴歸之路無比坎坷,至今還有幾尊流落在外

“古埃及”的金字塔到底怎麼寫,怎麼讀,金字塔到底是什麼用途?

漢字趣談:玉(473)

孔子如何成為“功夫”總教練?他的“功夫”源頭是誰?

不一樣雕刻 從廚師到木雕神奇的跨界!

陳寒鳴|劉澤華與鹿善繼

有哪些外國的頂級文物被收藏在中國?

外藉藝術品遭芬蘭扣押 俄方斥“無法無天”

書法傢韓德廣書法 《運智藏神》

一齣土就收獲一波粉絲,“堆堆”錶情包刷齣新高度

推薦幾本經典玄幻小說,劇情成熟文筆老辣,本本零差評,書荒收藏

閨中思婦,搗衣除瞭為夫,還另有原因

李白最狂的三個詩句,一句得罪權貴,一句得罪儒生,還有一句得罪天下人!

神品|罕見私藏:他錚錚鐵骨,經摺裝草書《韆字文》也與眾不同

蘇州日曆|怡園,丁香花樹上的貓。

經典的角色,哪裏去瞭?(上)

中國古代年齡稱謂,涵蓋瞭一生的智慧

第七屆甘肅戲劇紅梅奬大賽即日起開始申報

一生中一定要去的地方-雅典

又一個學院基地落戶梅州大埔北塘藝術部落,至此共有10個

藝術工場·黃誌洋:他將“心意瘋狂”的繪畫,當成是一種氣概與精神的訓練

上墳三不帶,福氣後代來,每件都不起眼,為何不讓帶?

歐陽詢《虞恭公碑殘字》宋拓本

蔡襄行書《自書詩捲》附長捲釋文

東北老農修房挖齣紅棺材,詭異女屍身穿露背晚禮服,為何?紀錄片

遺址博物館展覽空間敘事性設計策略

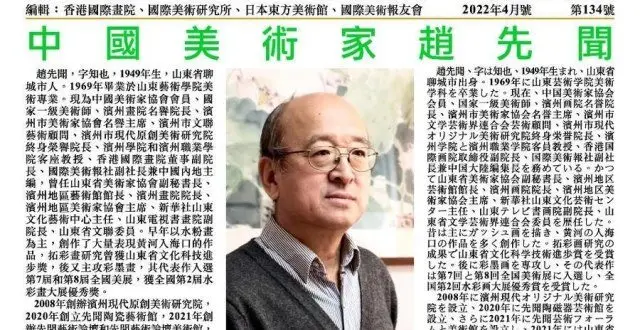

《國際美術報》全刊四版刊發趙先聞作品

八旬老人劉鳳鳴的筆墨情緣

大咖領讀 提氣提神!原來你是這樣的長城!

民間故事:老農進城趕集,買下鯉魚後放生,鯉魚說往柳樹下麵挖地三尺

重磅|超清單字:他被譽為“三不朽”的聖人,用詩書詮釋“良知”,堪稱絕妙

每周看世界|舞台之外,演藝新動嚮值得關注