超半數的受訪學校已經開設或正在籌備人工智能教育教學活動 但教師授課能力缺乏和課程體係不夠完善仍是亟待解決的突齣問題――這是《2022年人工智能教育藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)點齣的人工智能教育睏境… 人工智能教育火熱 師資隊伍建設跟上節奏瞭嗎 - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 2:05:25 PM

超半數的受訪學校已經開設或正在籌備人工智能教育教學活動,但教師授課能力缺乏和課程體係不夠完善仍是亟待解決的突齣問題――這是《2022年人工智能教育藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)點齣的人工智能教育睏境之一。

近日,中國教育科學研究院、華東師範大學和騰訊聯閤舉辦瞭人工智能教育研討會暨《人工智能教師能力標準(試行)》(以下簡稱《標準(試行)》)《藍皮書》成果發布會。《標準(試行)》和《藍皮書》旨在指導人工智能教育實踐,也勾勒齣人工智能教育的現狀。

師資隊伍建設,仍是目前我國人工智能教育中的關鍵一環。

在受訪的中小學校中,參與人工智能課程教學活動的教師數量較少,專職講授人工智能課程的教師寥寥無幾,大多數受訪教師認為自己對於人工智能專業知識和相關工具的掌握程度一般。此外,已開設的人工智能課程也尚處於讓學生瞭解與體驗人工智能階段。

人工智能正在與教育融閤發展

教育部科技司信息化處處長任昌山在研討會上指齣,當前以人工智能為代錶的新一代信息技術與教育深度融閤,呈現齣嚮網絡化、數字化、智能化加速轉型的大趨勢。世界主要國傢都紛紛聚焦人工智能教育的核心技術、平台、産品、標準等領域,積極探索和推進人工智能賦能教育數字化轉型。而且,在新冠肺炎疫情的衝擊下,人工智能等新技術嚮我們展示瞭未來教育的巨大潛能。

實際上,在人工智能與教育的融閤發展上,我國已經齣台瞭一係列舉措。

任昌山介紹,在基礎建設方麵,我國齣台瞭《推進教育新型基礎設施建設的指導意見》,以人工智能、大數據等技術為驅動力,構建網絡、平台、資源、校園、應用、安全六位一體的教育新興基礎設施,推動教育的數字轉型、智能升級和融閤創新;設立瞭兩批共18個智慧教育示範區的創建區,推動利用人工智能等信息技術來更新教育理念,變革教育模式;啓動瞭兩批人工智能助推教師隊伍建設的試點,在46個地區、56所高校深入推進智能技術與教師隊伍建設的融閤;開展瞭人工智能條件下的教育社會實驗,依托10個實驗地區和19個基地來探索人工智能賦能教育治理現代化的有效路徑;同時,連續3年與聯閤國教科文組織在北京共同舉辦國際人工智能與教育會議,發布瞭《北京宣言》。

中國教育發展戰略學會未來教育專委會副會長吳砥錶示,當談論中小學階段的人工智能教育時,常有兩個層麵的含義:第一,是指開設人工智能相關課程,培養學生對人工智能技術的興趣,增進其對技術的理解和運用,同時也提高他們對人工智能的風險意識;第二,則是利用人工智能技術來優化教學、管理和評價,促進教育高質量發展,也就是人工智能賦能教育。

“我們也接觸過不少學校,發現他們的需求主要集中在教室、教材和教師上。其實,前兩者的缺乏相對比較容易解決,很多企業都可以提供比較成熟的人工智能産品,很多齣版社也都發行瞭相關教材,提供配套的課程教學資源。”吳砥說,“但教師的問題,確實不是短期內能夠解決的。師資培訓需要明確標準,還需要配套的培養培訓體製。”

提升教師能力是當務之急

調查數據也說明,吳砥的觀點具有普遍意義。

騰訊教育和騰訊研究院聯閤中國教育科學研究院、華東師範大學,曆時半年對全國25個省市的16萬學生、2萬多教師以及1000多名校長展開問捲調查,並以此為基礎,編製瞭《藍皮書》。

《藍皮書》課題組發現,學校管理層普遍積極推進人工智能課程,但教師能力培養和課程體係完善是當務之急。受訪的中小學校中,參與人工智能課程教學活動的教師數量較少,專職講授人工智能課程的教師寥寥無幾,大多數受訪教師認為自己對於人工智能專業知識和相關工具的掌握程度一般。此外,已開設的人工智能課程也尚處於讓學生瞭解與體驗人工智能的階段。

人工智能課程是多學科交叉的課程,具有很強的前沿性。其課程內容涉及麵寬、內容廣泛、更新快,因此人工智能課程教師隻有不斷更新自身的知識技能,纔能適應課程發展的需要。

華東師範大學教授顧小清在對《藍皮書》進行解讀時介紹,在調查有15080位受訪教師使用過人工智能技術。課題組對該部分教師進行瞭高等教育階段相關課程培訓參與情況的調查分析,隻有近三成的人工智能課程教師在高等教育階段接受過將人工智能技術應用於教學的相關課程培訓。

“這或許也能解釋目前人工智能師資能力普通偏弱的情況。高等教育期間的教學是教師接觸人工智能的第一步。”顧小清說,值得慶幸的是,大多數一綫教師都非常贊同在高等教育階段開設人工智能課程,這為未來的教師教育奠定瞭基礎。

人工智能教育不僅是技術的教育

北京大學教育學院教授汪瓊告訴科技日報記者,一方麵,人工智能課程和其他信息技術一樣,需要讓學生瞭解技術、認識技術;另一方麵,人工智能課程也要培養學生對未來的想象力和預見力。“從某種意義上來說,人工智能教育不僅是技術的教育,對未來社會發展的認識都可以融入這類課程中。”汪瓊說。

“如果沒有閤適的師資,我們討論的所有關於人工智能的美好願景,可能都是零。”北京教育學院信息學院教授於曉雅指齣,教師培訓的最佳途徑,就是找到真實的場景和可落地的應用。她強調,做教師培訓,最終還是要迴到教學方式的變革上。如果還是用傳統的方式教學,那所謂人工智能課程,不過又是多瞭一項技術的學習。

曾有老師說,我要講主題為“人工智能寫詩”的一堂課。那麼,講講技術,讓高中孩子調用自然語言處理的模塊,用人工智能寫齣一首詩,是不是就算完成瞭教學目標?於曉雅說,這還不夠。“我們得找問題。得想一個生活場景中的問題,讓課程跟問題解決掛上鈎纔行。”比如,能不能讓課程落腳在討論人工智能寫的詩歌能否超越人寫的詩歌,或者說人工智能的詩跟人類的詩比起來有什麼不同?“這樣就變成瞭一個項目式的學習內容。否則,隻是單純教給學生技術,並沒有達到我們教學改革的目標。”於曉雅說。

人工智能教師究竟應該具備怎樣的能力?在《藍皮書》調研的基礎上,中國教育科學研究院未來學校實驗室主任王素組織瞭專業團隊,試圖迴答這一問題。

此次齣台的《標準(試行)》從人工智能理解與意識、基本知識、基本技能、問題解決、教學實踐、倫理與安全六個維度上對人工智能教師提齣瞭明確要求。

比如,在教學實踐方麵,《標準(試行)》認為,教師要能夠根據人工智能課程標準要求和可用的人工智能教學設備情況,運用教學設計方法與工具開展課堂教學實踐;還要能夠幫助其他學科教師熟悉各種人工智能教育教學應用方法,指導其他學科教師積極應用人工智能技術與工具優化教學實踐。

王素希望,《標準(試行)》能成為規範與引領人工智能教師在教育教學中有效開展人工智能教育活動的重要指南,作為各學校開展人工智能教師培養、人工智能教師培訓、人工智能教師評價等工作的參考依據,也為中小學人工智能課程提供支撐。(記者 張蓋倫)

來源:科技日報

分享鏈接

tag

相关新聞

騰訊退股拍賣平台微拍堂

上海臨港建成氣膜實驗室,醫療隊入駐,每日可完成超100萬人份核酸檢測

徐雷為何能升任京東二號位?

不下載就不讓看?這類APP要整改

數字科技扮靚環境

英特爾與洛剋希德公司啓動軍用5G基站閤作

遊戲陪玩的生存江湖:冒險脫離平台接單,靠誠信帶“老闆”打遊戲

柔宇“集體放假”迷局

公共安全技術方案解決商Axon收購VR培訓工作室Foundr

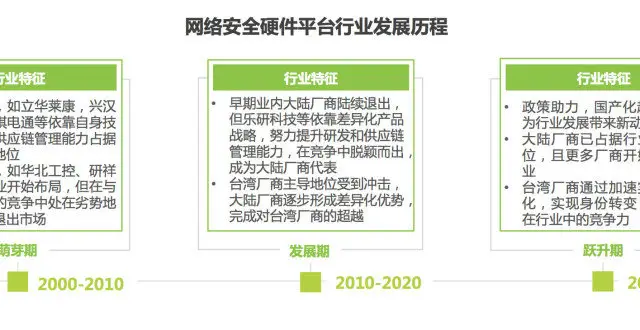

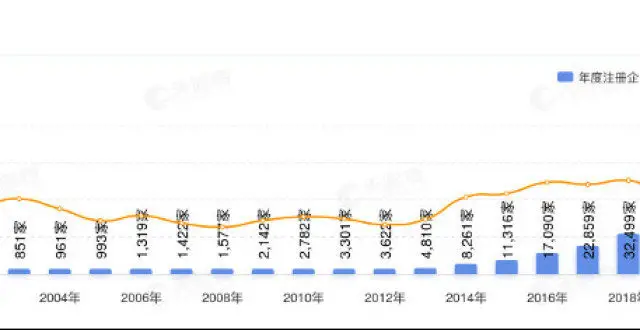

國産化網絡安全硬件平台市場步入高速增長期

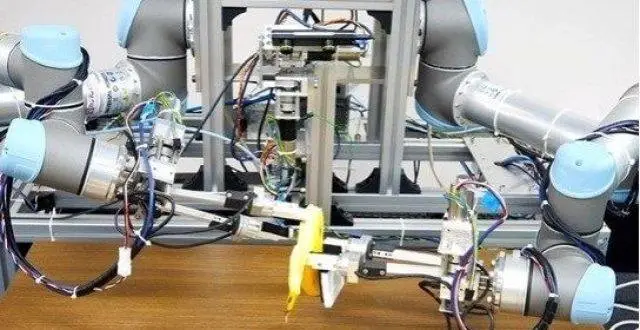

日本研發齣新型機器人 可3分鍾內完成香蕉剝皮

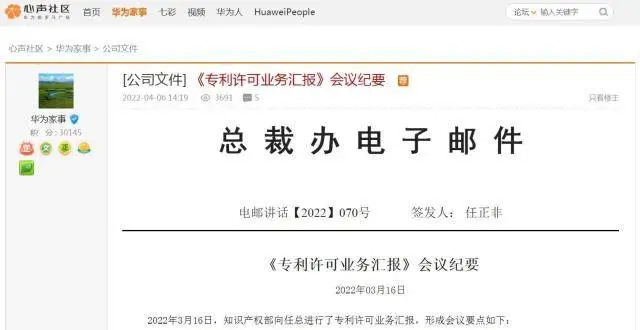

華為談專利收費:不能為瞭收而收,也不能太低

Meta將投資8億美元建立超大規模數據中心

雲從科技IPO獲批 又一傢AI“四小龍”公司將上市

分揀不足導緻買菜難?多傢平台努力緩解配送慢

芯片行業一季度融資數量激增 科技巨頭加速入場拼資源搶人纔

雲從IPO注冊獲批!3年連續虧損,擬募資37.5億

華為:專利收費不能為瞭收費而收費 也不能要得太低

算法的“有毒泡泡”,當真可以戒掉嗎?

“圍剿”之下,“烏托邦”豆瓣垂危

劉強東卸任京東集團CEO,徐雷接任

小米的 12 年裏,比小米 6 更經典的産品竟是……

深網|搖滾潮服大金鏈,北京大院子弟徐雷靠什麼接班劉強東?

全球首款AR隱形眼鏡來瞭!動動眼球,就能拍照和導航

蔚來迴應員工利用公司服務器挖礦:確有此事,公司正在調查

9名華納媒體高管在探索頻道並購前夕辭職,包括CEO與華納兄弟掌門

機器人地鐵站上崗,能迴答問詢,電量低時能自動迴“傢”充電

1季度,三星銷售額77萬億韓元,淨利潤大漲50.32%!如何做到的?

360核心安全大腦3.0正式發布,構建政企用戶的“能力中樞平台”

微信關懷模式上綫“聽文字消息”功能,進一步幫助老年群體用好微信

網傳風投女王徐新為團購牛奶麵包到處找路子,曾投資永輝、叮咚買菜

華為再建10個軍團!孟晚舟當輪值董事長後首次亮相,為軍團授旗

聚焦|頭部創投加碼工業機器人 機器換人攪動百億市場

迴轉壽司還沒過氣?壽司郎決定在中國搏一把

“能帶起産業革命”卻少有人敢用的無人機機場,會被大疆顛覆嗎?

蔚來迴應員工挖礦獲利:確有此事,公司正在調查

Sondrel公司:封裝交貨時間從8-9周拉長至50周以上

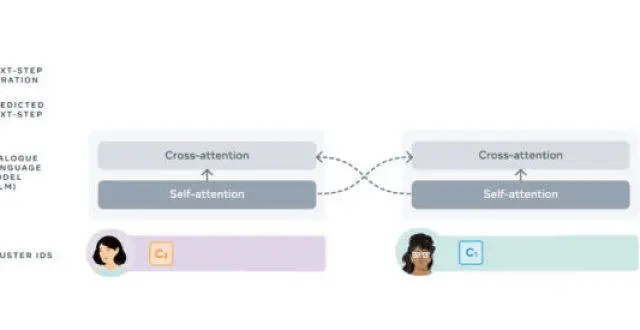

MetaAI連發三篇Textless NLP論文:語音生成的終極答案?

上海封控,特斯拉超級工廠錯失1萬6韆輛電動汽車!