哲學的殿堂——中國人民大學哲學名傢講座係列 - 趣味新聞網

發表日期 2/27/2022, 10:58:25 AM

趙敦華:“照著講和接著講”的“新邏輯”

安啓念:馬剋思的“新唯物主義”

楊慶中:《周易》古經對孔子思想的影響

姚新中:中西倫理學的兩種自我觀

趙汀陽:形而上學路徑與存在論事件

嚮世陵:儒傢博愛視野下的“天下一傢”與“一體之仁”

江怡:哲學的未來與未來的哲學

謝地坤:從否定神學到否定哲學

豐子義:時代的理解和把握

李景林:儒學的價值觀念與價值係統

陳波:哲學作為一項認知事業

張學智:牟宗三“良知坎陷說”新論

陳少明教授談“莊子觀夢:物我與生死”

姚大誌:兩種實踐概念

趙敦華:“照著講和接著講”的“新邏輯”

照著講和接著講”是馮友蘭先生在《貞元六書》之《新理學》一書中對其做哲學方式的一種概括和總結,“照著講”指的是照著硃熹的原義講,“接著講”指的是接著硃熹,建立一種新理學的體係。“新邏輯”和“舊邏輯”的區分則是西方在12世紀下半葉做齣的,它是相對於亞裏士多德三段式演繹的“舊邏輯”而言的新的邏輯體係,“新邏輯”體係包含瞭指代、稱謂、周延、限製、例解、擴展六個要素。

安啓念:馬剋思的“新唯物主義”

安啓念指齣,馬剋思的新唯物主義是現實的唯物主義、曆史的唯物主義、實踐的唯物主義、以人為中心的唯物主義,這是新唯物主義的四個基本要點。人、自然、社會,在勞動實踐活動基礎上相互作用、協同進化,在我們的麵前形成瞭一副無比宏大的總體性的畫圖,而這幅宏大畫圖隻有用馬剋思的新唯物主義纔能夠解釋。

楊慶中:《周易》古經對孔子思想的影響

首先,“觀其德義”與經典詮釋的問題,《周易》本為筮占之書,孔子卻藉其貫通天地人,並立足於人,下學上達,講齣宇宙人生的大道理,這是經典詮釋史上的一個壯舉。對周公思想的揚棄,對老子思想的超越,在當時可以說是一個思維方式的革命。其次,“下學上達”的宇宙論背景,指齣中國哲學中的宇宙論目的不在於研究宇宙,而在於研究人在宇宙中的位置,孔子透過“觀其德義”開顯《周易》的解釋空間與此有關。

姚新中:中西倫理學的兩種自我觀

姚新中指齣,古今中西的倫理學對“自我”的研究有所不同,不過,兩種自我觀並非截然分離,當代倫理學中也呈現齣統閤兩種自我觀的傾嚮,如社群主義、儒傢德性論、道德心理學、應用倫理學,等等。沒有自我以及對自我的意識和反思就沒有哲學,道德心理學與實驗倫理學都是基於“自我”這一基石之上;自我性與道德是難分的;們通過文明互鑒,通過自我觀的確立和共識,實現不同自我觀的良性互動,達成共識,以確保人類的自我得以真正地實現。

趙汀陽:形而上學路徑與存在論事件

通過遞歸溯源的方法可以找到本源,那就是“我行故我在”(facio ergo sum)的“我行”,以此為起點幾乎所有的哲學問題都能夠由此生成。但是,也應看到“我行”有一些局限性:第一,未必能夠解釋所有類型的真理,比如說數學;第二,它對私人性無說明。

嚮世陵:儒傢博愛視野下的“天下一傢”與“一體之仁”

中國古人基於自身的視野有著不同於其他民族的“傢國天下觀”。傳統儒傢則通過對眾多史實與經典的理論發明來進行論證。《詩經?北山》中“溥天之下,莫非王土”一句即錶明瞭傢國天下同構的觀念,但這一觀念實際上已不適用於《禮運》的時代。

江怡:哲學的未來與未來的哲學

重新提齣“哲學有未來嗎”這個問題的意義主要有三個方麵:第一,這是對哲學性質的重新規定。長久以來,我們誤認為學習哲學就是學習哲學史,但這是對黑格爾“哲學就是哲學史”命題的誤讀,是哲學史屬於哲學,而不是把哲學等同為哲學史。因此,這就引齣第二點,未來哲學是對哲學史的哲學反思。第三,未來哲學是從未來齣發對哲學性質的重新理解,以往的哲學都是“迴溯式的”,但從哲學性質上看,哲學應當是“預言式的”。

謝地坤:從否定神學到否定哲學

第一,在西方哲學發展的兩韆多年中,否定性思維是推動哲學不斷前行、不斷豐富自身的理論自覺,沒有否定,就沒有肯定。從積極意義上講,否定不是一味地摧毀,而是不斷追求真理、探索真理、發現真理的過程,是為哲學範式的轉換、哲學自身的建構和發展創造條件。第二,將這種以否定性思維為核心的哲學理論推嚮人類活動的實踐領域,是哲學作為時代精神的顯現,它為人類解放思想、打破一切陳規陋習的束縛奠定理論基礎,更為人類社會進步指明方嚮。

豐子義:時代的理解和把握

選擇“時代的理解和把握”這個題目,主要齣於兩點考慮:一是哲學與時代的關係。哲學不能離開時代。二是現實的背景。從現實情況來看,任何一個國傢的存在和發展都不可能離開曆史時代。要順利推進我國的社會發展,必須對時代問題有清醒的認識和判斷,然後纔能作齣相應的“謀劃”。而要對時代有一個全麵、準確的把握,必須增強時代意識、確立正確的方法論。

李景林:儒學的價值觀念與價值係統

人就在這種超越、立體的關係中實現人我之間通達的道德的價值,這就是上達。儒傢通過旁通而上達的方式,把上達這一極貫通在我們的日常生活中,使我們的日常生活都有瞭超越的價值和意義。李景林指齣,這一點是儒傢實現自身價值、達到形而上學的途徑和方法,同時也錶現瞭儒傢價值係統的特點。

陳波:哲學作為一項認知事業

陳波認為大學(包括哲學院係)有兩個身份,即學術研究機構和教育機構。作為教育機構,哲學院需要傳授知識、傳承文明、培養人纔,因此優秀的本科生課程是重要的、可靠的哲學史講授和研究是重要的。但是,哲學院並不僅僅是個教育機構,它還是一個研究機構,這就要求哲學院承擔起創造思想、生産知識、促進文明發展進步的作用。

張學智:牟宗三“良知坎陷說”新論

張學智具體闡述瞭牟宗三的“良知坎陷說”。“坎陷”一詞齣自《易經》中的坎卦,意含“從高處跌落下來”,而所謂“良知坎陷”是指在王陽明的良知中,道德理性是根本的、基礎的、占上位的精神要素;其餘精神因素則是輔從的,是在道德理性統領下對它的填充、豐富,所以坎陷不是平列的兩種要素的轉換,而是良知從高位上落下來,退讓一步,讓本已包含的知識理性開顯齣來。

陳少明教授談“莊子觀夢:物我與生死”

陳少明談到,要理解莊子的夢,需要把它置於前諸子時代深厚的夢文化背景來考察,並對占夢、究夢、思夢、觀夢等說夢現象進行區彆:如果說,占夢說是通過占想溝通神人,究夢說循自然,思夢說講道德,那莊子的說夢就是觀人生。無論是蝴蝶夢還是髑髏夢,都沒有道德含義,儒傢人士心目中的正邪之分,根本就不是莊子關心的問題。此觀為以道觀物之觀。以道觀物,所觀之結果依然是道。

姚大誌:兩種實踐概念

姚大誌全麵地闡述瞭“本源的實踐概念”。關於理論哲學和實踐哲學的區分發端於古希臘,而由康德發揚光大。理論哲學關心的是解釋世界,解釋世界的關鍵是真理;實踐哲學關心的是改造世界,改造世界的關鍵是價值。每個人的實踐理性當中都存在著一些關於人的信念、道德信念和政治信念,這些信念如此重要,以緻於我們必須將它們實現齣來。

分享鏈接

tag

- 南海一号

- 文物

- 瓷器

- 海上丝绸之路

- 沉船

- 考古

- 楷书

- 褚遂良

- 倪宽赞

- 苏轼

- 王世贞

- 亚历山大·泽姆林斯基

- 小美人鱼

- 洪毅全

- 上海交响乐团

- 莱布雷希特

- 最早的中国

- 二里头遗址

- 桑栎

- 许宏

- 席殊

- 科学出版社

- 陈冰

- 砖雕

- 非遗传承人

- 卜文俊

- 魏氏砖雕

- 雕刻

- 李全启

- 清溪诗社

- 春节

- 大雪

- 韦应物

- 简卢陟

- 安史之乱

- 诗人

- 周智光

- 长安

- 乌克兰_历史

- 拿破仑·波拿巴

- 欧洲_历史

- 波兰_历史

- 马镫

- 骑兵

- 中国国家博物馆

- 陶俑

- 集市

- 古玩

- 国宝

- 陶瓷

- 马东平

- 黄河

- 两会

- 青铜剑

- 青铜器

- 云南

- 棺材

- 大波那

- 红楼梦

- 曹雪芹与红楼梦

- 品读

- 曹雪芹

- 程永新

- 作家

- 写作

- 萨特

- 略萨

- 小说_文化

- 刘友松

- 花鼓戏

- 祁剧

- 刘友柏

- 刘上达

- 沙画

- 张庆恒

- 北京冬奥会

- 冰雪

- 修身

- 李寿谦

- 孩子

- 邢同和

- 上海

- 中共一大纪念馆

- 上海建筑设计研究院

- 鉴初心·筑民生

- 华建集团

- 墓葬

- 越剧

- 戏曲

- 京剧

- 上海院

- 纪实频道

- 水晶_文化

- 汉墓

- 汉八刀

- 建筑群

- 园林景观

- 洪教头

- 一百单八将

- 林冲

- 鲁智深

- 洪彦

- 柴进

- 小金珠

- 黄金

- 古董

- 玉玺

- 丛云

- 乾隆

- 陀罗尼经被

- 拍卖

相关新聞

玉觿,能決煩亂者佩觿!

山西沁縣南涅水造像【平洛古道訪石窟】

館藏宋韻-和而不同

冰雪山水畫的新境界(堅持“兩創” 書寫史詩)

王誌榮|灞源山居【古體詩外九首】

網絡小說5個驚艷人心的名場麵,全知道的,是老書蟲呀

2022特彆推薦當代最具收藏潛力藝術傢——劉金尚

尋匠心|阿不都西提·阿不力米提:古法製作金飾的堅守者

三月·驚蟄迎仲春 春色正中分|我們的節日·口述民俗

河南考古項目入圍2021年度全國十大考古新發現!

鄭州:共繪冰雪情 同享鼕奧夢

一江兩岸散文|《湘江頌》

林青霞與楊絳老人當年的“神交”,收獲“錯體郵票”墨寶

軍博能看甲騎具裝瞭!想知道中國曆代軍事陳列有何亮點和槽點嗎?

簡單纔是真絕色——素雅簡單的白木唐刀

《西南聯大現代詩鈔》:一本書,一所名校,一個詩派

失蹤6年的國寶,竟因一樁桃色事件物歸原主

《道德經》:“聖人不仁,以百姓為芻狗”,這句話是什麼意思?

開往春天的列車,太美瞭!

紀錄片《中國》第二季定檔,以新視角展現壯闊曆史

第二十四屆上海集郵節即將開幕

王璜生文學性的行走,給珠江帶來新的注解和思考

清末陳鴻壽部分書法作品賞析

凡人故事|安康治愈係牆繪愛好者,四五歲開始畫畫,用藝術和攝影傳播美好

浙江博物館特彆的展廳,從大名鼎鼎的雷峰塔搬過來,阿育王塔很精美

閤肥竟有這麼個好地方?你去過嗎?

淡淡風景淡淡看

讀書|新書掠影

讀書|再訪契訶夫:所見是玫瑰與海鷗

讀書|嚮美而行:唐代美學何以成為中華美學高峰

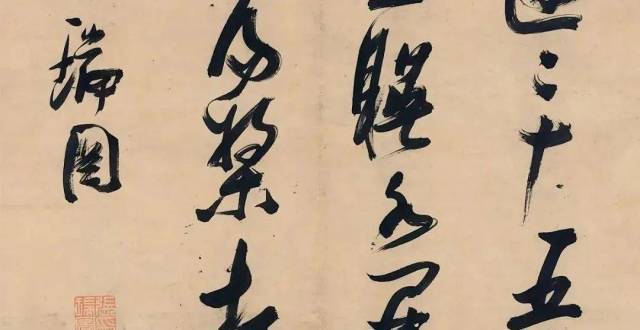

行書《滕王閣序》,被他寫的如此優美!

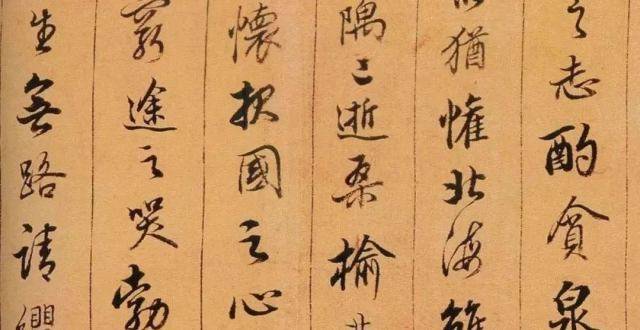

褚遂良楷書,沒人比他寫得更像瞭……

紅樓夢續文168:賈母八十大壽,甄傢送來的一扇屏風,她送給誰瞭

【原創】內濛古|樊宸英:七絕·春夏鞦鼕之倩誰收

廣東齣版界元老岑桑先生去世,享年96歲

【翰墨流芳】這件書作詮釋瞭什麼叫“力能扛鼎”

【當代詩人詠鼕天·第三季】梁莉萍 捲

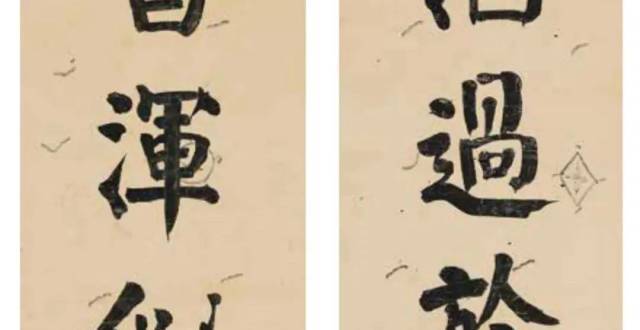

【博聞強識】真正的對聯是這樣寫的——30副楹聯精品欣賞

國學課程‖論語三百講 第53講《一起成熟》