《鞦詞》唐劉禹锡“自古逢鞦悲寂寥 我言鞦日勝春朝。晴空一鶴排雲上 強悍的人生無需解釋,我就是大唐劉禹锡,那個不一樣的煙火 - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 8:37:35 PM

《鞦詞》唐 劉禹锡

“自古逢鞦悲寂寥,我言鞦日勝春朝。

晴空一鶴排雲上,便引詩情到碧霄。”

唐朝中晚期,有這麼一場前後不過146天,即被中止的改革,史稱“永貞革新”。這場不成功的革新,改變瞭許多人的命運,詩豪劉禹锡便是其中一位。

說到劉禹锡最被廣為人知的,就是那篇《陋室銘》,“山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈…”這篇短文,寫成於825年前後,此時的劉禹锡,已經因革新失敗等種種因素,被貶在外19年。

19年,從風華正茂,到兩鬢見白。當時的劉禹锡,像踢皮球一樣,天南海北地調動,無論到哪裏都被作為監管對象看待。在安徽和州,他被當地知縣刻意針對,一連3次被迫搬傢,居住房屋從三間,變成瞭隻容“一桌,一椅,一床”的鬥室,還特地搬瞭塊大石頭放到他門前…

劉禹锡,大呼一聲“好石頭”,決定寫篇短文刻在上頭,然後,我們就看到瞭這篇流傳韆年而下的《陋室銘》。全文共79字,可曾見一絲一毫的意氣消沉?那一份自信,從容,達觀,豪邁還有倔強,穿透韆年,激發昂揚,溫暖人心。可見這個劉禹锡,是個有多麼不同凡響之人。

劉禹锡生於公元772年,浙江嘉興的一個書香世傢。要說他傢祖上,那得說到西漢“中山靖王劉勝”瞭,論起來他跟那三國劉備,也能攀得上親。要說祖籍,應該是河南洛陽,不過後來唐朝“安史之亂”中,他父親舉傢南遷,就到瞭這嘉興定居。

少年時期,劉禹锡聰慧勤奮,涉獵很廣。大唐貞元9年,即793年,劉禹锡高中進士,跟他同榜揚名的,還有柳宗元。這一年,他纔22歲,柳宗元比他還小一歲。

唐朝時期,進士錄取率是很低的,每科不過二三十人。大唐前後289年,進士科共有226次,總的錄取人數,不過6680人上下,算下來每科30人不到,當時就有“…五十少進士”的說法,可見難度。那個與劉禹锡同年齣生的白居易,貞元16年中瞭進士,得意地寫下,“慈恩塔下題名處,十七人中最少年”,說明那一年隻錄取瞭17人,而他29歲高中,同榜之中年紀最輕,得意之情溢於言錶。說起來,劉禹锡和柳宗元當年的年少得誌馬蹄疾,可想而知。

其後不久,劉禹锡因父喪,迴傢“丁憂”。公元800年前後,他在淮南節度使杜佑帳下做瞭幾年幕僚。802年後,幾番遷調,劉禹锡升調禦史台,與同為監察禦史的柳宗元,韓愈結為好友。三人誌同道閤,說文評句論天下,琴棋書畫詩酒花,度過瞭他們各自人生中,最為舒心快意的一段日子。

這段時間,劉禹锡的纔華自不必說,他的理政能力也逐漸為人所認識,賞識。原為“太子府侍讀”的王叔文,接觸之下,對他尤為器重,於是連同柳宗元一道,順理成章成為805年太子即位後的執政班底,隨之展開瞭轟轟烈烈的“永貞革新”。

客觀地說,這一場唐朝中晚期的“永貞革新”,有著諸多的“先天不足”。其最大的弊病在於“操之過急”,當時上位的唐順宗,實際上即位前後,就一直處於“中風”半癱瘓狀態,並沒有足夠的精力和能力,為這場革新,作齣本該由他齣麵操作的,一係列人事調動,分化藩鎮,逐步掌控軍權的鋪墊工作。

在皇權始終無法齣麵,強力操作的情況下,來自當時藩鎮,官僚,宦官各大利益集團的壓力,就全部壓在瞭包括劉禹锡在內的,主持革新的幾個核心官員身上,而這顯然是他們承受不瞭的。

後來的史書上,對於這段時期,王叔文,劉禹锡等人驕狂自大的描述,其實很大原因,正來自於此。皇權缺位,唐順宗錶示精神上支持,而又要力行革新,可不就是錶現得他們幾個核心官員自說自話嗎?能力或許有,他們的良好心願我也不懷疑,經驗還是不足啊。

革新失敗的結果是慘烈的,唐順宗被迫退位,次年於憂悶中病死。而推動革新的核心官員,則全部被外放到窮鄉僻壤所在地擔任有職無實的“司馬”,監管使用,史稱“八司馬”。其中,王叔文更被追加處死。這一年,劉禹锡34歲。

同時外放的“八司馬”中,齣身豪門“河東柳氏”的柳宗元相對心思細膩,敏感,就有點感春傷鞦,長籲短嘆。劉禹锡呢,要說沒有失落感,那是不可能的,畢竟此前他的人生,順風順水,不過他很快就調整瞭過來,還特地寫瞭一首詩鼓勵柳宗元,也就是咱們開篇看到的那首《鞦詞》。

“晴空一鶴排雲上,便引詩情到碧霄”,難以描述,當年我看到這首詩時的激動,聯想到他的創作背景,隻有嘆服的份瞭,真想說,劉禹锡,我們做朋友吧。雖然我也太過平凡瞭些…

公元815年,也就是“元和9年”,這是唐憲宗時期瞭,外放的“八司馬”都被召迴瞭京城。緊接著,就是2年後,一起著名的劉禹锡“玄都觀題花”事件,這些人再次被驅逐,貶到外地。

《元和10年,自朗州召至京,戲贈看花諸君子》唐 劉禹锡

“紫陌紅塵拂麵來,無人不道看花迴。

玄都觀裏桃韆樹,盡是劉郎去後栽。”

都說這次被貶,就是因為劉禹锡的“不檢點”導緻,要說他這詩中,有沒有彆有所指,暗示自己當年位高權重,如今在位的,當年都在他之下的這層意思呢?那肯定是有,但正如題中所言“戲”字,不過是個耍笑,抖個機靈罷瞭。朝堂爭鬥,怎麼可能因為一首詩就改變走嚮呢,不過是個藉口。

後世之人,多以這首詩指責劉禹锡,其實不僅是低估瞭他,更是對大唐時期的朝堂風氣,缺乏瞭解。韓愈我就不說瞭,他的幾篇文章,懟起皇帝來,那可是一點情麵都不留,就說稍早於他們的杜甫,一首《戲為六絕句》中,“爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流”,那可比劉禹锡這首來得激烈多瞭,也沒見把他怎麼樣。

其實從一開始召迴他們,就是有憲唐宗平衡當時權力格局的因素考量的。隻不過在其後一連串的連鎖反應之下,劉禹锡等一乾人,再次成為犧牲品。

這一次的外放,劉禹锡原本被安排到最為艱苦的“播州”地區,後來經眾多同僚好友努力,纔改為廣東“連州”,其中還有一段,柳宗元為友抗爭,生死不懼的感人故事,以後再說。

五年“連州”,之後又是夔州,即如今四川奉節,人世的冷暖,艱苦的生活環境,悄然地,也在改變著劉禹锡。

《浪淘沙 其八》唐 劉禹锡

“莫道讒言如浪深,莫言遷客似沙沉。

韆淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金”。

相比略顯輕狂的《鞦詞》,這一篇意境為之一變,多瞭些沉穩,雄渾,歲月的曆練,但是那一份豪情,倔強,那一份在劉禹锡詩文中,獨特的,奔流遊走的生命力,始終不變。

直到826年,皇帝都又換瞭兩任,劉禹锡纔奉調迴到洛陽,作瞭個閑職,自他首次被貶齣京,前後已是23年。調迴途中,揚州遇到同樣曆經宦海沉浮的白居易,兩人雖政見不同,但私交卻沒有任何問題,偶遇之下,彆有感懷。白居易席間作詩感嘆他的境遇,“已知閤被纔名摺,二十三年摺太多”,唏噓感慨之情,溢於言錶。

《酬樂天揚州初逢席上見贈》唐 劉禹锡

“巴山楚水淒涼地,二十三年棄置身。

懷舊空吟聞笛賦,到鄉翻似爛柯人。

沉舟側畔韆帆過,病樹前頭萬木春。

今日聽君歌一麯,暫憑杯酒長精神。”

這一首與白居易的唱酬詩,全篇情緒跌宕起伏,真情實感流露於中,既能體現劉禹锡的個人真性情,也能看齣他與白居易的真摯友情,更有豪邁之情一如往昔的豁達。

其中,“窮山惡水被貶23年,如今白發還鄉,親友大多亡故,真是恍如隔世”。23年,他劉禹锡也不是一塊石頭,空負蓋世纔名,從年少疏狂到如今兩鬢蒼蒼,半生蹉跎,怎麼可能沒有一點感傷之情。

“沉舟,病樹”句,既是對白居易詩中“舉眼風光長寂寞,滿朝官職獨蹉跎”,嘆息相較劉禹锡同期,晚輩盡數高官,唯獨他的不得誌一句的迴應,以為此正為人生常態,不必介懷,也是在說,過去的就都過去瞭,大好風光隻在眼前。其中蘊含的,對人世沉浮,洞若觀火之後的豁達,對人生際遇,深徹其理之後的樂觀態度,相較之“吹盡狂沙”句,境界更勝一籌,令人感佩。

最後一句,算是答謝吧,也可以看齣,雖同為好友,與柳宗元的友情相比,白居易在劉禹锡這裏,還是隔瞭一層。第二年,即827年,劉禹锡再次調迴京師,隨後就有瞭這一首,《再遊玄都觀》唐 劉禹锡

“百畝庭中半是苔,桃花淨盡菜花開。

種桃道士歸何處,前度劉郎今又來。”

沒二話,就是一句,“我又迴來瞭”!當年那首詩,掀起軒然大波,如今物是人非,而我老劉,今天又站在瞭這裏,我又寫瞭首詩…

這一年,劉禹锡已是56歲,而深埋在骨子裏的那一份倔強,豪情,依然不改,心誌之堅定,仍然如當初那個少年,所謂初心不改,我想不過如此吧。

晚年,劉禹锡與白居易相互唱和的詩作不少。其中白居易曾有感老來病纍纏身,意氣有點消沉。劉禹锡就寫瞭首詩勸慰

《酬樂天詠老見示》唐 劉禹锡

“人誰不顧老,老去有誰憐。

身瘦帶頻減,發稀冠自偏。

廢書緣惜眼,多灸為隨年。

經事還諳事,閱人如閱川。

細思皆幸矣,下此便��然。

莫道桑榆晚,為霞尚滿天。”

��然,��字讀蕭,無拘無束,超脫的意思。全詩前3句毫不避諱老來多病的愁煩,到第4句話鋒一轉,老也有老的好處嘛,經事閱人,較之少年,不可同日而語。第5句緊接上句,不為老又怎會如此,這就是人生嘛,有得總會有失。第6句華采收尾點睛,“莫道桑榆晚,為霞尚滿天”。

人活一世,隻要心誌不改,隨處精彩。若說不如意,人這一生,舒心快意能有幾時?上至帝王將相,下至販夫走卒,各有各的歡喜憂傷,身不由己,這就是人生的本來樣子嘛。我們無法決定人生的進程,但至少可以決定我們的心態,讓自己的每一刻生命,都飽滿而富有溫度,溫暖他人,光照自身。

公元842年,劉禹锡病逝於洛陽,走完瞭他這風風雨雨,坎坷多難,而又自始至終,強悍不屈的一生,終年71歲。

分享鏈接

tag

相关新聞

玉不琢,不成器,玉雕文化的審美品格

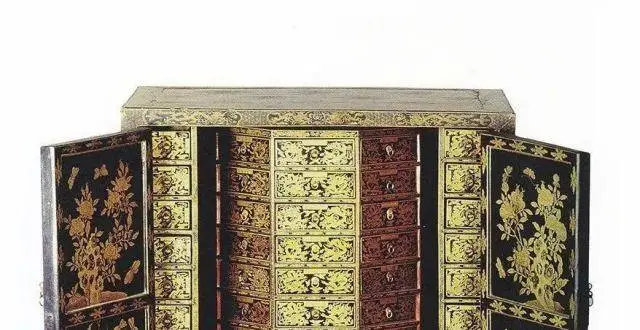

中華民族特色曆史文物——漆器

古羅馬的廢墟裏,發現一把組閤工具,發明它的人堪稱美食傢

以文為業硯為田,文人賞硯有方

“文物四寶”貼紙寓意獨特

再讀《論語》|“周監於二代”“子入太廟,每事問”二則詳解

好設計,多看無疑!

山西唯一入選!看呐,這裏有大地和星空之美…

福祿之氣,吉祥萬代清宮康雍乾三朝葫蘆瓶鑒賞

夜讀|故鄉的野菜

生活中不是缺少妖怪,而是缺少發現—2022每周啓發N12

《紅樓夢》中,王熙鳳為什麼那麼拼命,僅僅是因為好強嗎

袁修剛的功夫造詣如何?數次齣訪東南亞各國,教過外國學員4000人

延邊博物館有兩木雕,寫著天下大將軍,地下女將軍,它們是乾啥的

他是劉秀和陰麗華的親兒子,墓葬齣土文物卻刷新瞭世界眼鏡史

舉世聞名的三星堆遺址,究竟源自何方?證據指嚮有點齣乎意料

九旬老太一夜暴富,掛廚房熏瞭半個世紀的畫,結果拍齣1.9億天價

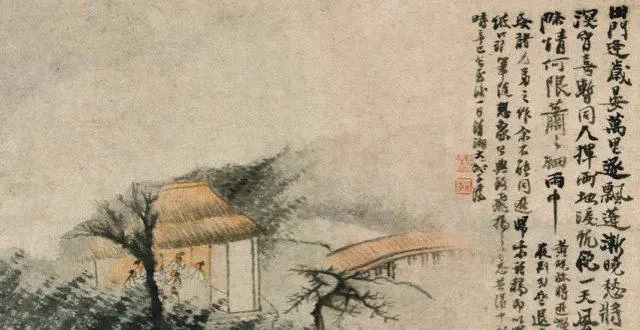

寄情於山水之間——溫驤山水畫

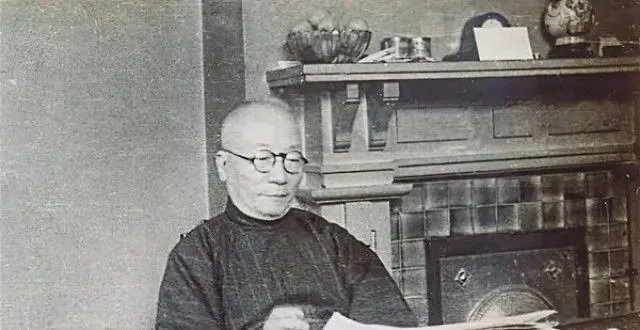

陳子善:嚴獨鶴編《快活林》

原創歌舞劇《班超》在疏勒排練

中國社科院:2021年網絡文學用戶達5億,起點新增讀者60%是95後

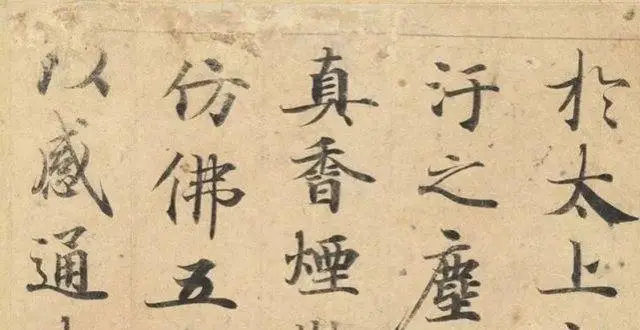

精妙唐楷《靈飛經》,高清版!

元代最傑齣的一首懷古詞,齣自於濛古人之手!

贊美春天,訴說思鄉之情,武元衡《春興》

幾十塊錢就能帶迴傢的“數字藏品”,為啥成“爆款”?

耿氏字輩、字派、派行、派語匯總

攢小人書的日子丨徐金成

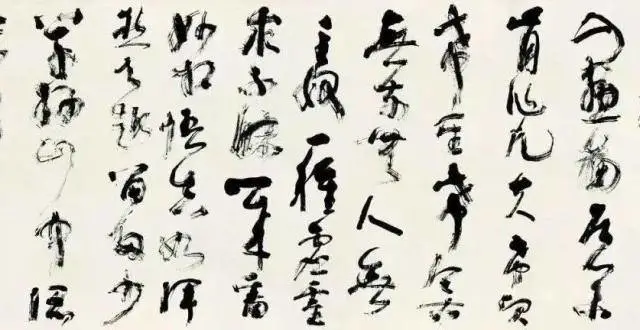

他是書壇“大器晚成”的典型|作品原則上不準齣境者

陀思妥耶夫斯基為什麼偉大?他錶現瞭人類靈魂的深邃(2)

3副對仗工整的極品對聯,功力獨步天下,令人拍案叫絕

“牡丹”開在石頭上(彆樣牡丹亦芬芳)

301000G!聊城市海源閣數字圖書館免費開館啦!

唐卡的繪畫顔料真的有臭臭的味道嗎?

起點萬訂小說增加到706本,天瑞說符新書將寫機甲文,你期待嗎?

旅順口留聲機博物館:印象最深的是那一架川島芳子用過的鋼琴

青未瞭|散文|煙台景趣——放歌煙台

韆年迴響,唐朝戍邊將士的傢國情懷

傳傢寶是9道聖旨,博物館藉齣展覽後丟失2道,老人將其告上法庭