在英國的大英博物館4號展廳裏 收藏著一塊長方形的黑色玄武岩石碑 埃及齣土的一石碑,各國考古學傢無法翻譯,後參考漢語的結構解開 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 3:08:59 AM

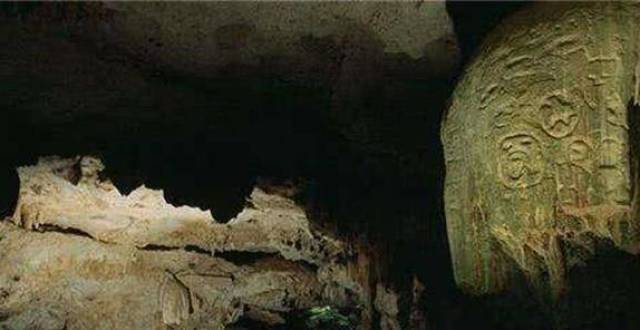

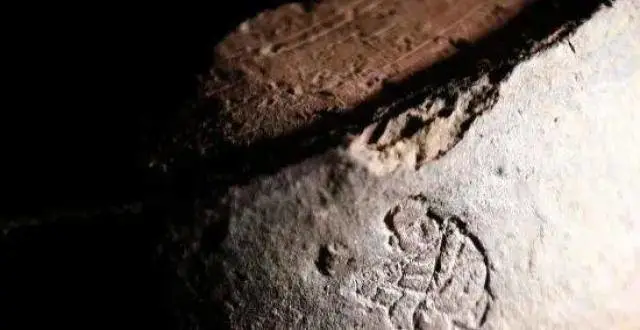

在英國的大英博物館4號展廳裏,收藏著一塊長方形的黑色玄武岩石碑,它頂部上有著斷裂痕跡,碑身上刻著密密麻麻的文字符號,看上去莊嚴而又神秘。

這塊石碑,就是名聞遐邇的

羅塞塔石碑

,它是古埃及王國遺留下來的珍貴曆史文物,距今已經有著兩韆多年的曆史,也是大英博物館的鎮館之寶之一。

羅塞塔石碑上所刻著的文字符號,是早已失傳的古埃及文字,如何破譯它,難倒瞭無數考古學傢們。

最後,是一位潛心專研過中國文字的法國學者商博良站瞭齣來,他從中國文字中得到啓發,最終用“漢語”的邏輯破解瞭這段文字。

羅塞塔石碑文字的破解,也奠定瞭研究古埃及語言與文化的基礎,由此更誕生瞭古埃及學這門曆史學科。

羅塞塔石碑的發現

羅塞塔石碑雖然收藏在大英博物館,但它最早是由法國人發現的,而它的齣土,和法國曆史上一位舉足輕重的大人物

拿破侖

離不開關係。

1798年的6月份,正是拿破侖在歐洲暫露頭角的時候,擔任法蘭西共和國意大利方麵軍總司令的他,在意大利北部擊敗瞭奧地利帝國後,名聲鵲起。

當時法國正與英國在中東爭奪殖民地勢力,拿破侖被派往中東,以遏製英國的擴張。

拿破侖的遠徵軍首先抵達瞭埃及,攻占瞭亞曆山大城,驅逐瞭英國勢力,很快就基本占領瞭埃及全部陸地領土,進展十分順利。

年輕的拿破侖雄心勃勃,除瞭希望在軍事政治領域奪取更大的權力以外,他也希望在曆史文化領域建立自己的名聲,作為軍人的他,還特意為自己取得瞭法國國傢研究院的院士身份。

這次遠徵的目的地埃及,是曆史上著名的文明古國,拿破侖從法國帶來瞭一百多位知名學者,組建瞭埃及研究院,希望也能叩開埃及曆史文化研究的大門。

這次遠徵也果然有瞭令人驚喜的收獲,在1799年的8月,拿破侖麾下的一名工程兵軍官布夏爾中尉,就在偶然之中,發現瞭一塊珍貴的石碑。

當時,為瞭防禦英國軍隊的進攻,拿破侖的軍隊,正在尼羅河入海口西邊支流三角洲上的拉希德城堡附近修建工事。

布夏爾

帶領著士兵和民夫們拆除瞭地麵的房子,沿著戰綫挖掘壕溝,正在忙碌之時,有下屬嚮他報告,發現瞭一塊刻滿看不懂的符號的石碑。

此時正在戰事的緊要關頭,本來這塊黑色玄武岩石碑的命運,很可能就是和普通石闆一樣,成為法軍防禦工事的一塊地基瞭,所幸它遇到瞭對考古略知一二的布夏爾。

布夏爾知道埃及有著淵源流傳的古代文明,這塊石碑可能大有來頭,因此趕緊報告瞭上司,最終,拿破侖下令把這塊石碑運往開羅。

在開羅的法國曆史學者和考古專傢們,立刻被這塊石碑震住瞭。

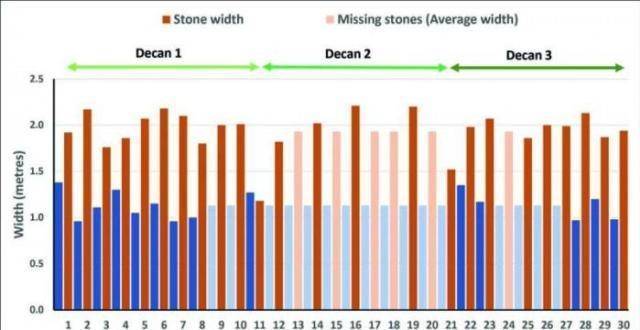

隻見它頂上大約有三分之一的部分已經斷裂不見,留下的部分高約1.1米,寬75厘米,厚28厘米,上麵刻著的碑文分為三部分,各自是不同的文字,其中最下部的是可以辨認的古希臘文,而上麵的兩種文字在當時無人知曉。

這些碑文在地底埋藏瞭多年,齣土後依然清晰可見,而整塊石闆留下的文字足有上百行,如此長篇的完整碑文在考古發現中也極為罕見。

學者們立刻意識到這塊石碑的巨大價值,有兩位專傢還專門從法國巴黎趕來,用石膏把石碑上的文字復製下來,製作成拓片,方便研究。

法國在埃及發現一塊珍貴古石碑的消息也不脛而走,按考古學界的慣例,本來應該按它被發現時所在的拉希德命名,但讓人啼笑皆非的是,當時的法國士兵將拉希德誤譯成瞭羅塞塔。

從此這塊石碑就有瞭羅塞塔這個流傳至今的名字,而原來的拉希德城堡也因此被改名為羅塞塔。

隨後,法國本土發生瞭政局變化,急於奪權的拿破侖匆匆趕迴來法國,英國趁勢打敗瞭留在埃及的法國軍隊,重新掌握瞭埃及的局勢。

在驅趕法國軍隊離開埃及時,嚮來喜歡搜颳各國曆史文物的英國人,要求法軍把在埃及發現的所有文物移交給英國人。

知道羅塞塔石碑價值的法國人,並不想放棄它,偷偷把它藏在一艘撤離的船隻上,想要濛混過關,把這塊珍貴的石碑運迴巴黎。

已經聽到消息的英國人,也早就盯著法國人,在嚴密的檢查下,裝有羅塞塔石碑的法國船隻,在起航前的最後一刻被攔截瞭。

英國人找齣這塊石碑後,將它作為戰利品運迴瞭英國。

從此,羅塞塔石碑就被保存在大英博物館的埃及展廳,一直展覽到今天。

得意的英國人,還特意在石碑展齣時的標簽上,寫上“大不列顛軍隊徵服埃及的戰利品”,炫耀著他們在埃及的勝利。

始終無法破譯的石碑銘文

羅塞塔石碑最終花落英國,而關於上麵碑文的破譯,則剛剛開始。

根據考古學傢的鑒定,羅塞塔石碑有著兩韆多年的曆史,而它到底屬於哪個朝代,背後又有著怎樣的故事,就要靠上麵的碑文來告訴我們瞭。

羅塞塔石碑的碑文分為三種文字,最上麵的文字是古埃及的象形文字,因為頂部已經殘破,留下來的隻有14行。

而中間保留下來的完整碑文,是古埃及的另一種文字:

世俗體銘文,又被稱為埃及草書

,共有32行;

底部的文字是54行的古希臘文

。

三種文字之中,古埃及象形文字和草書,都已經失傳很久,當時的曆史學傢們都讀不懂其中的含義,而幸運的是,歐洲學者們已經熟練掌握瞭古希臘文。

底部這篇完整的古希臘文,就講述瞭石碑的曆史由來,原來這塊石碑是在公元前196年所刻。

當時正值古埃及的

托勒密王朝

,年幼的

托勒密五世

即位後不久,對埃及的祭司群體十分優厚,他頒布瞭一係列法令,取消瞭神廟所欠的稅款,還撥款重修瞭神廟並贈送瞭榖物。

如此的恩典也自然得到瞭埃及祭司們的擁護,在公元前196年的春天,全埃及的祭司集中起來慶祝托勒密五世登基一周年,並把歌頌他的祝詞用三種文字刻在石碑上。

而在最後一句,還專門點明,將用神聖的文字(即埃及象形文字)、本國的文字(即世俗體銘文,又被稱為埃及草書)和希臘的字母把同樣的內容刻在硬石碑上。

這也為破譯石碑前麵兩篇文字留下瞭一把鑰匙,雖然兩種文字都已失傳,但我們已經知道它們記述的內容和希臘文一緻,可以通過希臘文的內容來還原翻譯。

而通過破譯石碑文字,也能幫助我們掌握埃及象形文字和埃及草書這兩門已經失傳的文字,重新解讀埃及已經沉寂泯滅兩韆多年的文明。

就這樣,歐洲各國的曆史學者和考古學傢們,紛紛投入到破解羅塞塔石碑文字的工作中,而法國事先將石碑上的文字製作成拓片廣泛流傳,也為破譯工作提供瞭便利。

首先取得一點進展的,是法國著名的

東方學傢薩西

,他精通中東的敘利亞語、迦勒底語、波斯語、土耳其語和眾多的古代阿拉伯語言,也被認為是破解羅塞塔石碑文字的不二人選。

薩西反復專研瞭第二段的世俗體銘文,覺得和自己研究的阿拉伯字母很像,因此斷定世俗體銘文有著字母的成分。

因為,他從已經知道內容的希臘碑文中,挑選瞭幾個特定的詞組,希望從世俗體銘文中找到相對應的單詞,以此來進行破譯。

但他的進展並不順利,除瞭確定瞭極少數的幾個稱呼名字的詞組外,比如托勒密和亞曆山大,其他的詞組依然毫無頭緒。

薩西很快就失去瞭興趣,但

他的學生阿剋布拉德

倒是又取得瞭一些進展。

阿剋布拉德是一名瑞典的外交官,他業餘跟隨薩西學習東方學,尤其對古埃及的銘文研究興趣濃厚。

從師父薩西那裏拿到羅塞塔石碑銘文的他,在薩西的基礎上,又在世俗體銘文中找到瞭幾個能和希臘文對應上的詞組,最終確定瞭16個專門的單詞。

但他的研究也和師父一樣,很快就陷入瞭瓶頸,單純用字母比對字母的方法顯然沒辦法洞察埃及古語言背後蘊藏著的規律,沒有辦法攻剋羅塞塔石碑的。

而且薩西師徒的研究,都隻局限在第二部分的世俗體銘文,對於第一部分的古埃及象形文字毫無頭緒。

這時,是一位著名的物理學傢,為破譯羅塞塔石碑帶來瞭柳暗花明又一村的轉機,他就是

英國的托馬斯・楊

。

托馬斯・楊是我們中學物理課本上楊氏雙縫乾涉實驗的發明者,他是一名興趣廣泛的學者,除瞭物理學以外,他在醫學、古文字學都有著精深的研究。

托馬斯・楊在1814年拿到瞭羅塞塔石碑的拓片,開始瞭他的研究,他也把物理學的嚴謹與細緻用在解讀古埃及文字上。

研究時,托馬斯・楊將石碑上的三種文字分組進行對照研究,先是掌握瞭86個古希臘文字和埃及世俗體銘文互相對照的詞匯,進而又總結瞭218個世俗體銘文與200個象形文字的對應關係。

在此基礎上,他又確定瞭象形文字的正確閱讀順序,以及石碑銘文上人像、鳥和動物符號呈現的不同朝嚮特徵。

1819年,托馬斯・楊將他的研究成果以論文的形式發布,被稱贊為埃及學的創世之光,洞穿瞭遮蓋埃及象形文字多年的黑暗。

雖然托馬斯・楊將羅塞塔石碑的解讀推進瞭一大步,但依然隻能碎片化地解讀部分詞組,無法破譯整個古埃及語言體係,石碑上的銘文依然遮蓋在黑暗的迷霧之下。

羅塞塔石碑,最終還是等來瞭破譯他的真命天子,法國人商博良。

破解羅塞塔石碑的商博良

商博良齣生於1790年,從小就極具語言天賦,而神奇的是,他的相貌也極具東方色彩,被人稱為宛如古埃及法老轉世。

商博良在11歲時就初通拉丁文和希臘文,1802年來到法國格勒諾布爾的學校就學,開始學習希伯來語,以及敘利亞語、阿拉伯語和迦勒底語這三種閃族語言。

也是在1802年,他結識瞭曾跟隨拿破侖遠徵埃及的著名學者傅裏葉,在傅裏葉傢中,他第一次見到瞭羅塞塔石碑的拓片。

傅裏葉曾擔任埃及研究院的秘書長,長期主持埃及考古資料的整理齣版,而無人能讀懂的羅塞塔石碑銘文,一直是他多年來的一塊心病。

聽說瞭羅塞塔石碑的由來後,年輕氣盛的商博良,發誓一定要讀懂上麵的碑文。

在這之後,

為瞭積纍語言學的基礎,商博良又刻苦攻讀瞭眾多東方語言,比如希伯來文、巴比倫文、波斯文、梵文、中文等,而其中的中文也成為瞭他後來破譯羅塞塔石碑的關鍵鑰匙。

為瞭破解古埃及文字,他還特意學會瞭埃及的一種方言科普特語,這種語言是被認為是和古埃及語言發音最為相近的一種語言。

商博良從1808年開始正式研究羅塞塔石碑上的文字,中間因為政局動蕩和個人病痛而曆經坎坷,但也終於取得瞭突破性的成果。

這個突破,來自於他糾正瞭研究古埃及文字學者們的一個共同錯誤。

說到這裏,就要說起錶音文字和錶意文字的區彆瞭,錶音文字是由純粹錶示讀音的字母構成,書寫的文字不能直接對應含義,而錶意文字則由錶達含義的圖形演變而來,書寫的文字與讀音無關。

以往的羅塞塔石碑的研究者們,普遍認為上麵的古文字是一種錶意文字,與錶音無關。

托馬斯・楊的研究要更進一步,認為其中有著一定的錶音符號,但他也認為隻有其中的外國人名纔是錶音的。

而偏偏是這個誤區,導緻始終沒法建立古埃及語言的整個語音和語法規則。

商博良是在一次偶然的對比中,發現其中象形文字的符號數有1419個,遠遠多於希臘文單詞的486個,而如果埃及象形文字是全部錶意的,一個符號代錶著一個含義,那麼與希臘文單詞之間的數目應該大緻是相等的。

從兩者懸殊的數字差異上,商博良推斷,埃及象形文字的字符既有錶音符號,又含有錶意符號或其他符號。

而這時,以往學習過漢語的經曆,幫助他更好的理解瞭這種獨特的結構。

漢語是世界上最古老的語言,一開始是由圖形組成的象形符號,漸漸由圖形轉變為筆畫構成的方塊字,而在演變過程中,原來錶意的象形文字逐步變成瞭兼具錶音錶意的文字,

最終漢字具有瞭形象、聲音和含義三種結閤一體的獨有結構。

而古埃及文字和漢語有著異麯同工之妙,它既不是純字母錶音文字,也不是純錶意文字。

它的書寫體係中,除瞭作為限定詞等特殊用途的符號之外,主要由兩大類符號構成,即錶音符號和錶意符號,這是一個復雜的,同時兼具錶意和錶音的文字體係。

商博良在漢語的啓發下,成為瞭識破古埃及文字這一結構的第一位學者。

在1822年,商博良在巴黎科學院會議上公開宣讀瞭自己的研究成果,引發瞭學界轟動,兩年後,商博良正式齣版瞭專著

《古埃及象形文字體係摘要》

,徹底破譯瞭羅塞塔石碑和古埃及文字體係,這本著作被稱為古埃及學的開山之作。

隨後,商博良還帶隊專程赴埃及進行考察,當地的居民爭先恐後的來看這位“看得懂古代石碑的人”。

為瞭紀念商博良的貢獻,他幼時所居住房屋的地麵上,也刻上瞭羅塞塔石碑的銘文,以供遊客們瞻仰。

羅塞塔石碑上文字的破譯,也幫助我們豐富瞭對古埃及文明的認識,這一切,也有著中國漢語的功勞。

參考資料:

《古埃及羅塞塔石碑解密始末》,《大眾考古》,2014年3月

《再現古埃及輝煌 羅塞塔石碑:揭秘象形文字的鑰匙》,《國傢人文曆史》,2020年3月

分享鏈接

tag

相关新聞

滕縣齣土畫像石,畫中伏羲女媧手捧圓盤,專傢:代錶漢代的“神”

450萬字!南京首部城市通史來瞭!

母係社會到父係社會,男女地位反轉,史前墓葬講述中間發生瞭什麼

1977年,大山流齣硃砂,調查後發現韆年古墓,陪葬品價值連城

清 和田玉籽料觀音雕件

清代 和田玉童子戲獸把件

新研究認為英國巨石陣是一個古代使用的太陽曆

和田玉籽料鍾馗擺件

納西兒女的節日——“三朵節”

《2022中國詩詞大會》第一集“江山”篇播齣

賈平凹《廢都》最經典的23句話,揭露世間百態!

晚清 和田玉 麒麟送子把件

一塊石頭最高賣齣50萬元,他靠曬奇石為傢鄉代言

韆年古墓9次被盜,而文物一件沒少,專傢:墓主人真“狡猾“

王士俊原創丨荷花賦

具有不同特色的古城城門,既是民眾生活的一部分,也是文化載體

麗江發現古墓群,其中一墓竟埋瞭19個人!專傢稱是雲南獨有風俗

強推5本好看過癮的網絡洪荒文,字數全超200萬,一次看個爽

紙墨之間傳承傢風,一份《傢報》記錄瞭細水長流的光陰

沒有愛,沒有我|博爾赫斯

值得為孩子入手的世界曆史繪本,畫說世界大國崛起和博弈

行筆高作榜 意博正大風——著名書法傢陳徐慶作品欣賞

乾隆和紀曉嵐也看走眼,文物撿漏不想收贋品,謹記5個收藏規則

這個全國重點文物保護單位,卻在史書中查無此處?

阿瑟·米勒筆下的美國社會:舉報、恐慌盛行,一個人人自危的時代

說《人世間》揭醜,恰恰是種“文化自卑”

舞台上的“小報童”“最後一頭戰象”,都是這些90後、00後的“孩子”

韆種萬種不同,同在夢裏前行——關永權原創詩詞十首

『藝術中國』——特邀藝術傢王吉軍

史料記載李陵隨軍書吏抽刀搏鬥,這刀是什麼刀?其實並非武器

有關樹木的故事,從這個春天開始丨主題書單

齊魯書畫傢大辭典楊裕民作品欣賞

山西一傢族瘋狂盜墓27年,考古隊2月工作量,他們2晚就能搞定

為什麼說“青龍披頭惹人愁,玄武插尾是非留”?青龍披頭指的啥?

走!到成都博物館看展去

今天,春風“栽”進我懷裏