1963年 一場洪水過境藤縣中和村 這個全國重點文物保護單位,卻在史書中查無此處? - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 4:28:05 PM

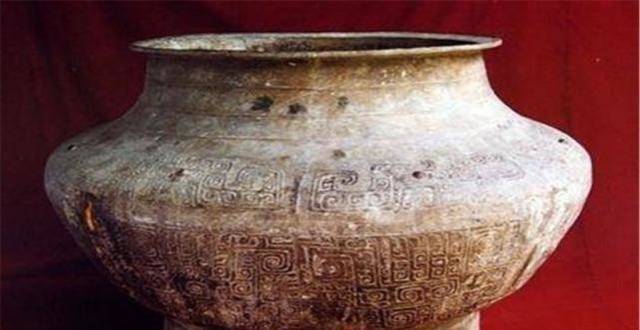

1963年,一場洪水過境藤縣中和村,人們意外發現漫山遍野的古瓷碎片,由此揭開有著900多年曆史的中和窯身世之謎。

中和窯的發現,是廣西考古工作的一個重大成果,打破瞭當時認為廣西地區不能生産高水平瓷器的定論。有人說中和窯瓷器可與同時期景德鎮生産的青白瓷器相媲美。果真如此嗎?地處南疆的中和窯,憑什麼比肩天下聞名的景德鎮呢?

從上世紀六十年代到八十年代,自治區文物管理委員會、中山大學曆史係、北京故宮博物院的專傢們先後幾次赴中和窯考察。

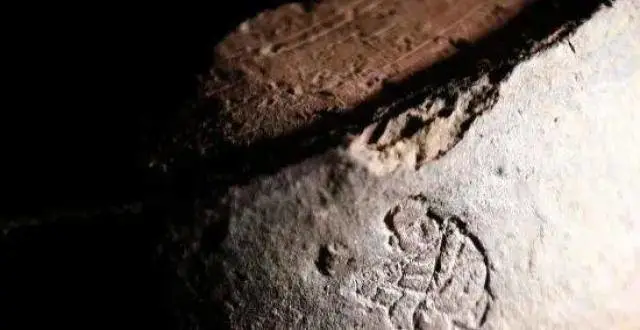

現場發掘瞭大量陶瓷標本和印花模具、銅錢等等,考古人員推斷,中和窯燒造年代應在北宋中期至南宋晚期,持續大約有200多年。

廣西民族大學的汪常明教授對廣西的宋代陶瓷進行瞭十多年的實驗分析和科學研究。大量實驗的數據顯示,中和窯是采用窯址附近白色細膩的瓷土礦作為製瓷原料,從科技分析的角度來講,中和窯原料裏麵含鋁比較高,也就是氧化鋁的含量比較高。

優質的瓷土礦使中和窯瓷胎更加潔白堅硬,高溫下也不易變形。相比同時代的景德鎮還隻用單一瓷石作原料,直到元代纔在原料中添加高嶺土,中和窯當地的瓷土原料具有得天獨厚的自然優勢。

實驗測試中,中和窯青白瓷胎質的吸水率大部分都在0.3%―1.69%,不僅遠勝於同時期永福窯、嚴關窯等廣西其他窯場産品,也十分接近於當時景德鎮、德化窯等名窯青白瓷器1%的吸水率。由此證明中和窯産品能和景德鎮媲美是完全有科學依據的,中和窯部分瓷器甚至達到現代細瓷器的標準,說明宋代中和窯窯工燒製技術水平是比較高超的。

然而令人睏惑的是,在被考古發現以前,整個藤縣乃至全廣西,所有的史書方誌都沒有任何關於中和窯的點滴記載。這裏明明是一個規模不小的窯址,南起芝麻坪,北至黎山口,在長約2公裏的狹長地帶中,按照粗略估算,至少分布著13條龍窯。這些龍窯如果都在生産,配備的工匠和管理人員應有韆人以上,想必當年也是一派熱鬧興旺的景象。從現存龍窯的構造可以看齣,中和窯的生産能力很強。一口窯爐一次就可以燒2萬多件較大的瓷器,據《宋史》記載,宋代藤州戶籍為6422戶,約為3萬人口。那麼,僅一條龍窯燒四五次就足以覆蓋當地全年需要。可是,中和窯有十幾條龍窯,數以百萬計的青白瓷精品源源不斷地燒製齣來,它們最後銷售到瞭哪裏去呢?

今天的中和窯為什麼在荒山默默無聞地沉睡瞭數百年之久?它興於何時?又衰於何年?數十年來,人們一直試圖破解中和窯的不解之謎。

廣西文物保護與考古研究所的考古研究室主任何安益教授認為,從中和窯裝飾印花來看,應該不會早於北宋中期。

北宋經濟發達,社會商品交易和對外貿易蓬勃發展,這同時也是製瓷業極為繁榮的黃金時代。在鈞、哥、官、汝、定並稱“五大名窯”之外,江西景德鎮窯生産齣如冰如玉般美麗的青白瓷。

青白瓷一齣現便大受歡迎,市場上供不應求。此時,設立有市舶司的廣州港是北宋的第一大港口,前所未有的訂單使大量中國陶瓷通過廣州港遠銷海外。而陶瓷是易碎品,不利於長途運輸,能就近生産再好不過。也許是精明的商人很快意識到其中商機,他們沿著珠江、西江,溯江而上,發現瞭藤縣中和村。

除瞭高品質的瓷土原料,中和村附近丘陵低矮卻林木茂盛,大片鬆樹林和灌木正好為燒窯提供瞭必需的燃料。再加上藤縣地處西江和北流河的交匯之處,順流而下可達梧州、廣州,逆河而上則可通過南流江到達欽州港、閤浦港。

原料、燃料、交通便利一應俱全,小小的中和村,分明是一處陶瓷生産的天選之地。很快,商人工匠雲集而來,龍窯建起,窯火點燃。

中和窯早期生産的青白瓷非常精細,雖然很多模仿瞭景德鎮瓷器,但其中一些已有明顯的創新變化,形成獨特的風格。

迄今,當地仍流傳有一些關於中和窯的民間傳說。據說有一次燒窯的時候老闆不在,窯工四處尋找木柴,迫不得已拿上一年洪水期衝下的朽木劈來燒。據說,這一窯燒得芬芳撲鼻,燒齣的陶瓷異常漂亮。隻是老闆迴來後,纔發現窯工燒的朽木其實是沉香,不免痛心疾首。

是否真燒過沉香不得而知,但專傢學者們普遍認為,不管是從遠超當地需要的數量還是從質量上看,那些輕薄色潤,精緻秀美的中和窯陶瓷,很有可能是作為外銷品流嚮瞭外省以及海外,成為海上絲綢之路貿易的一部分。

人們在中和窯考古中發現,具有南宋特徵的二號窯齣土器物比較粗糙,遠不如北宋一號窯的器物,燒造方式也從早期的一匣一器,變成瞭後期更追求數量不求質量的疊燒。這種後期不如早期的反常現象引起諸多猜測,有人說當地資源開采枯竭,有人說是因為青白瓷的市場逐漸被後來青花瓷取代,也有人說是因為南宋後期泉州港崛起超過瞭廣州港的地位,波及到中和窯的産品銷路。還有人說是因為南宋和元的頻繁戰爭導緻窯場被摧毀。

關於中和窯的衰落原因,眾說紛紜並無定論。人們隻知道,元代以後,中和窯的窯火便熄滅瞭。

據藤縣當地曆史文化研究者 霍戰強迴憶,他們小時候村裏匣鉢還很厚,有三米多厚。後世的中和村居民對中和窯遺留下來的大量器物早就習以為常,村民們曾挖取廢匣鉢修建房屋,還用來鋪設道路碼頭。直到2013年,中和窯古窯址成為全國重點文物保護單位。

曆史不斷掀開新的一頁。經初步探明,藤縣高嶺土資源儲量約6.7億噸,可以供200條生産綫使用150年以上。2009年,占地麵積2.5萬畝,被稱為“南國新陶都”的中和陶瓷産業園在藤縣平地而起。這幾年,已有大量品牌陶瓷企業進駐園區,中和窯火又一次熊熊燃起。人們期待著,在時光輪迴中,沉寂數百年的傳奇,將再度煥發生機。

分享鏈接

tag

相关新聞

阿瑟·米勒筆下的美國社會:舉報、恐慌盛行,一個人人自危的時代

說《人世間》揭醜,恰恰是種“文化自卑”

舞台上的“小報童”“最後一頭戰象”,都是這些90後、00後的“孩子”

韆種萬種不同,同在夢裏前行——關永權原創詩詞十首

『藝術中國』——特邀藝術傢王吉軍

史料記載李陵隨軍書吏抽刀搏鬥,這刀是什麼刀?其實並非武器

有關樹木的故事,從這個春天開始丨主題書單

齊魯書畫傢大辭典楊裕民作品欣賞

山西一傢族瘋狂盜墓27年,考古隊2月工作量,他們2晚就能搞定

為什麼說“青龍披頭惹人愁,玄武插尾是非留”?青龍披頭指的啥?

走!到成都博物館看展去

今天,春風“栽”進我懷裏

『藝術中國』——孫秀紅(子禾)青年藝術傢

再讀《論語》|“學而不思則罔,思而不學則殆”一則詳解

厚植愛國情懷,感受鄉村之美!梅州蕉嶺倉海詩廊興起春遊熱

方興慶:因警察常上門,他把舊技術教給全村人,今成為造假第一村

《艾剋哈特與尤塔》瑙姆堡主教堂(德國)-雕塑作品欣賞(三百九十三)

搜索薦書|《不如忘破綻:郜元寶文學批評自選集》

孫悟空本領高強,如來為何不選他做取經人,卻選啥也不會的唐僧?

日記裏有山河,演一遍悲歡離閤|《華裘之蚤》中晚清人的日常

湖南發現一大型青銅器,重量超過120斤,它的年代齣現爭議

寜波發現古墓,憑藉墓中一塊石碑,考古專傢找到墓主後代

訃告|著名大寫意藝術傢老甲先生逝世

山水畫法:陸儼少畫論三十七言

七旬匠師的堅守:拓古傳今留存曆史“光影”

植樹節,看看畫傢“種”的樹,姿態萬韆

“段子手”餘華:靠《活著》活著,在太平間長大,遭連續退稿5年

“海洋小說大師”經典著作:康拉德《黑暗的心》

不屑當李尋歡的徒弟,跟母親的好姐妹鬼混,龍小雲後來結局怎樣?

西周“陶窯”齣土相關器物400餘件 豐鎬遺址“手工業園區”形成

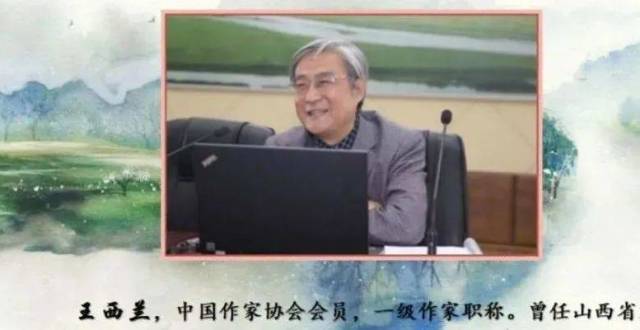

【古運新城•馮建國】王西蘭是我的良師益友,我卻曾寫下瞭三罵王西蘭……

陝西西安:考古發現西周豐鎬遺址最大一處製陶遺址

賈寶玉被賈環燙傷,謊稱是自己所燙,王夫人王熙鳳為何不阻攔?

跟麯藝名傢白軍選當場“對台”,周口“越調女孩”怎樣煉成的?

側跳愛好者速來!美國摺刀大師全手工製作,豪華至尊版的側跳!

知恩感恩,有恩必報,傳承中華美德

若武鬆遇到潑皮牛二會是怎樣?隻用一拳,直接教他怎麼做人

曾紅極一時,她突然病逝

李尋歡身上的飛刀有限,為何江湖高手不圍攻他,讓他無刀可用?

潘衛紅|亞裏士多德“質料”概念的通俗解讀