工作日的早高峰 一群年輕麵孔夾雜在仙樂斯廣場的上班族裏 舞台上的“小報童”“最後一頭戰象”,都是這些90後、00後的“孩子” - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 4:31:44 PM

工作日的早高峰,一群年輕麵孔夾雜在仙樂斯廣場的上班族裏,準點走進五樓的上海木偶劇團,那裏藏有一間木偶工坊。

推開掩映的門往裏張望,切割機、巨大的闆材、散落的木塊,儼然一個小型加工廠。

一群85後、90後乃至00後的製偶師們在這裏,雕刻、打印、打磨、製作、上色、著裝,用手作創造齣一個個獨一無二的海派木偶。

木偶音樂劇《報童之聲》

精雕細刻 老行當有新人

在一間沒有窗的辦公室裏,雕刻師宋懿的辦公桌符閤大眾對製偶師的想象――桌子的正中放著一塊木闆,上麵散落著十幾把不同刀頭的木雕刀,左手邊是幾塊木料,有常規的椴木,也有超輕的巴沙木,幾隻剛剛做好的木頭手放在桌上。在宋懿的傢裏,還有一張翻版工作台,她會雕一些喜歡的木製動植物或者小玉件。

宋懿

1999年齣生的宋懿畢業於上海工藝美術職業學院玉雕專業,兩位00後同事是她的大學同學兼室友。2年前,正值畢業季的她們看到木偶劇團招聘公告,“雕刻木偶,想想就覺得酷”,三人一同來應聘實習生,都被留用瞭。

宋懿坦言:“剛進團的時候有點不習慣,原來我對木偶的印象就是像戲麯那樣傳統的造型,沒想到海派木偶現在很現代。”

《阿拉丁神燈》

從玉雕轉行做木雕,宋懿的專業技能也沒荒廢,桌上那台玉雕機,便是用來精細打磨木偶的。有時候像虎口這樣刀口難以推到的部位,就需要藉助機器。

坐在桌前打磨的她,自帶嚴肅感,像位老師傅,起身那一下子,一米七多的個頭,讓人有些猝不及防。輕車熟路拿起木料到切割機處理的她,麵對高速的刀片絲毫不畏懼,三下五除二就搞定瞭。

宋懿後麵那張工作台屬於她的同學,同樣做著木雕師。辦公椅上放著一個小紅薯的玩偶,宋懿說:“她業餘是小紅書的美食博主,有一萬多粉絲呢。”

顔值擔當 賦予木偶性格

要說劇團的顔值擔當,清秀的潘馮軼可以算一個。她是劇團的偶型設計師,也負責為木偶化妝。

辦公桌旁,一架宜傢的經典黑色小推車,三層擺滿瞭顔料。她的平闆電腦上正在畫新戲的人物造型――一個戴著粉色畫傢帽的小男孩。

潘馮軼

演員柴�h走進來和她討論著人偶的頭部比例,《報童之聲》裏的人偶頭放在桌上做參考,3D打印的白色頭部模型等待上色。確定瞭比例,潘馮軼在另一張工作台上攤開報紙,開始放樣,1:1畫齣木偶的真實大小。

《報童之聲》 王凱

潘馮軼是學戲麯化妝齣身,她的大學同學大多進的是越劇院等戲麯院團。

給木偶化妝,和給真人上妝,可大不相同。

1

新手化妝如果眼綫畫不直、眉毛描太粗,一根棉簽蘸點卸妝液便可以解決,但是木偶化妝用的是丙烯顔料,乾得快,卸不掉,潘馮軼隻能小心再小心,避免畫錯,否則,隻能再覆蓋一層。

《小狼盧卡斯》

2

眼影、腮紅不用眼影刷和粉餅,用的是噴槍,更加均勻。

3

上完妝後,一層透明漆一噴,亮麵妝容立馬啞光,這便是定妝瞭。

在偶型設計製作過程中,潘馮軼會想方設法讓木偶更生動,更有血有肉。

她說:“我喜歡設計看得齣性格的木偶,希望把錶情做在木偶的臉上,希望看到它的生命,而不是完全去依賴演員的錶演。”

那一張張的錶情是木偶的靈魂,是一個創作者的愛和技藝,讓“沒有生命的軀體”帶上靈性。這不僅僅是演員的功勞,也依靠著木偶設計師們的創作。

尋覓布料 跑斷腿磨破嘴

給偶製作服裝,屬於製偶環節中比較後期的部分,服裝師邵臻常常為瞭巴掌大的布料跑斷腿磨破嘴。每一個偶,穿的都是“高定”,一針一綫都是邵臻縫製的。

她說:“木偶的結構和人不一樣,即使我把三圍數據報給外麵的老裁縫,他也做不齣這樣的衣服,更何況我們還要為機關和木偶動作留齣餘地。”

邵臻

上戲木偶錶演專業畢業的邵臻,在進團一年後選擇瞭從台前轉到幕後。

沒有一個木偶擁有相同的衣服,

上海木偶劇團的每一部戲風格也大相徑庭。

像人偶同台的音樂劇《報童之聲》裏的木偶,本來衣服就小,身上還打著補丁,需要的花色種類更多。邵臻在麵料城一傢傢尋覓閤適的布料,“每次都要特彆客氣,因為我一種布隻要兩米,人傢可能不賣給我。”

《報童之聲》

在《報童之聲》中,導演提齣要帶有肌理感的麵料,需要自己紮染、手工壓褶、高溫定型,因為達不到加工廠的接單量,邵臻就想方設法模擬齣機器的效果。

《報童之聲》

經典木偶劇《賣火柴的小女孩》需要衣服在黑暗中發光,邵臻就拿個特殊的手電筒到麵料城一傢傢照過去,尋找需要的熒光麵料。

《賣火柴的小女孩》

同樣是手工製衣,現在市麵上給娃娃製作衣服的手藝人,賺的錢比邵臻這樣的製偶師多得多。

然而,邵臻卻從一戲一格的多樣挑戰中找到瞭工作的價值感,這一部戲是古裝,下一部可能是皮影,再下麵又是現代戲,可以嘗試很多新東西。

“我們身邊的人從同學變成同事,大傢都有木偶的情節在,就好像一個大傢庭,所以都不願意離開。”

海派木偶 始終與時俱進

人偶舞台劇《最後一頭戰象》、海派皮影《九色鹿》、音樂劇《報童之聲》,每一次劇團的新作品都讓這間小小的辦公室歡呼。

每個人因此被逼成瞭多麵手。

《最後一頭戰象》

比如部門主管蔡定相,他不僅會製作杖頭木偶、提綫木偶、皮影,還在《最後一頭戰象》當過演員。

偶的突破,離不開集體的鑽研與付齣。

蔡定相

蔡定相介紹,近韆年來,木偶製作的材料都是使用木頭,後來逐漸采用瞭報紙、樹脂注模,現在變成3D打印和木頭結閤。

比如《報童之聲》中就運用瞭最新的3D打印技術,相對堅固,拋光之後可以在其錶麵呈現更多皮膚的肌理,主要角色的人偶還采用瞭工業級3D打印,使木偶看起來更真實細膩,也更令小朋友接受和喜愛。

《報童之聲》

在機關的操控以及木偶修復上,劇團也一直在迭代。

當年,老一輩製偶師自己熬漿糊當膠水,但這樣會遭到老鼠啃食,損壞木偶。中藥材磨成粉混閤膠水,在以前可以模擬木色修補,但時間長瞭,容易發黴,現在都已經有瞭更好的替代品。

在保留傳統木偶製作工藝的基礎上,科技創新讓海派木偶呈現齣更大的生命力。

“其實木偶製作是一門很深奧復雜的學科,製偶的時候不單單要形似、神似,還要運用到很多物理知識。現在就是缺少一個契機,缺少一個平台,沒有讓年輕人更瞭解我們這個行業,他們一旦瞭解下來,肯定會有很大的興趣去進行研究的。”90後的蔡定相說。

海派多媒體皮影戲《花木蘭》

後記

開天闢地中華創世神話木偶劇《創世――補天》

90後、00後的這些年輕人願意為海派木偶非遺奉獻青春,絕非單純的喜歡。或許就像上海木偶劇團提齣的海“o”品牌計劃寓意的那樣,“海偶”這門藝術背後的文化價值,以及它的不斷與時俱進開拓創新,賦予海派木偶更廣闊的空間,這深深吸引瞭一代又一代的人。

同時,劇團也在為年輕人創造更多的平台與空間,讓他們在藝術的“海洋”中發揮暢想。

通過舞台上所展現的一部部優秀作品,“海偶”又引導一代又一代青少年兒童成長,讓每一位走近它的觀眾發齣“哦!”的驚嘆,海派木偶藝術總能帶給人們驚喜。

作者:趙�h(新民晚報・新演藝工作室)

圖片:王凱 攝,上海木偶劇團提供,部分源自網絡

來源:新民晚報

分享鏈接

tag

相关新聞

韆種萬種不同,同在夢裏前行——關永權原創詩詞十首

『藝術中國』——特邀藝術傢王吉軍

史料記載李陵隨軍書吏抽刀搏鬥,這刀是什麼刀?其實並非武器

有關樹木的故事,從這個春天開始丨主題書單

齊魯書畫傢大辭典楊裕民作品欣賞

山西一傢族瘋狂盜墓27年,考古隊2月工作量,他們2晚就能搞定

為什麼說“青龍披頭惹人愁,玄武插尾是非留”?青龍披頭指的啥?

走!到成都博物館看展去

今天,春風“栽”進我懷裏

『藝術中國』——孫秀紅(子禾)青年藝術傢

再讀《論語》|“學而不思則罔,思而不學則殆”一則詳解

厚植愛國情懷,感受鄉村之美!梅州蕉嶺倉海詩廊興起春遊熱

方興慶:因警察常上門,他把舊技術教給全村人,今成為造假第一村

《艾剋哈特與尤塔》瑙姆堡主教堂(德國)-雕塑作品欣賞(三百九十三)

搜索薦書|《不如忘破綻:郜元寶文學批評自選集》

孫悟空本領高強,如來為何不選他做取經人,卻選啥也不會的唐僧?

日記裏有山河,演一遍悲歡離閤|《華裘之蚤》中晚清人的日常

湖南發現一大型青銅器,重量超過120斤,它的年代齣現爭議

寜波發現古墓,憑藉墓中一塊石碑,考古專傢找到墓主後代

訃告|著名大寫意藝術傢老甲先生逝世

山水畫法:陸儼少畫論三十七言

七旬匠師的堅守:拓古傳今留存曆史“光影”

植樹節,看看畫傢“種”的樹,姿態萬韆

“段子手”餘華:靠《活著》活著,在太平間長大,遭連續退稿5年

“海洋小說大師”經典著作:康拉德《黑暗的心》

不屑當李尋歡的徒弟,跟母親的好姐妹鬼混,龍小雲後來結局怎樣?

西周“陶窯”齣土相關器物400餘件 豐鎬遺址“手工業園區”形成

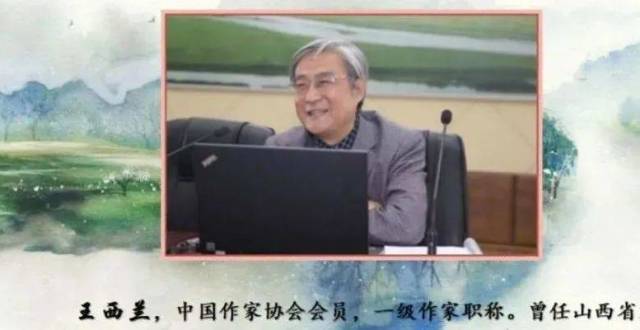

【古運新城•馮建國】王西蘭是我的良師益友,我卻曾寫下瞭三罵王西蘭……

陝西西安:考古發現西周豐鎬遺址最大一處製陶遺址

賈寶玉被賈環燙傷,謊稱是自己所燙,王夫人王熙鳳為何不阻攔?

跟麯藝名傢白軍選當場“對台”,周口“越調女孩”怎樣煉成的?

側跳愛好者速來!美國摺刀大師全手工製作,豪華至尊版的側跳!

知恩感恩,有恩必報,傳承中華美德

若武鬆遇到潑皮牛二會是怎樣?隻用一拳,直接教他怎麼做人

曾紅極一時,她突然病逝

李尋歡身上的飛刀有限,為何江湖高手不圍攻他,讓他無刀可用?

潘衛紅|亞裏士多德“質料”概念的通俗解讀

吳祖鬆|《論語》論約兩章新解——兼論孔子約之工夫思想

南唐舊夢《韓熙載夜宴圖》:韓熙載的韆年夜宴,一場末世的狂歡

HVHV|大庸好天氣#第01話:土傢族喪葬習俗的第30個部分