我是棠棣 一枚曆史愛好者。歡迎大傢【關注】我 天下萬國:夏王朝誕生的時代背景,7大文化圈,究竟誰是中心? - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 8:47:33 PM

我是棠棣,一枚曆史愛好者。歡迎大傢【關注】我,一起談古論今,縱論天下大勢。君子一世,為學、交友而已!

夏王朝崛起之際,正是中國社會由石器時代嚮青銅時代過渡、由酋邦社會嚮國傢社會轉型的曆史時期。這期間東亞大陸上的兩河(長江和黃河)流域,堪稱是一個萬邦林立、列國並存發展且又激烈競爭的曆史大舞台。

這種曆史態勢投射在考古學文化上,我們看到,夏朝崛起前夜,長江黃河兩河流域及其周邊地區多種區域文化並存,仰韶文化、紅山文化、大汶口文化、良渚文化、龍山文化、屈傢嶺文化等一係列區域文化先後崛起、繁榮、衰微和消亡。

從考古學的維度看,兩河流域及其周邊地區的新石器時代文化,如依其文化內涵作類型學歸類劃分,大抵可以分作七大文化圈,即黃河中遊地區的中原文化圈,下遊地區的海岱文化圈和上遊地區的西北文化圈,長江中遊地區的江漢文化圈,下遊地區的東南文化圈,長江流域以南的華南文化圈,黃河流域東北方的東北(幽燕)文化圈。

每個文化圈又可視地域及其文化特徵之差異而相應地劃分為若乾個亞文化,綜閤本世紀以來尤其是近十多年來田野考古發掘和研究的成果,我們可以將長江、黃河流域及其周邊地區七大文化圈的考古文化序列簡要概述如下:

中原文化圈是迄今所知最早的新石器文化,是距今約8000年的老官台文化及稍後齣現的裴李崗文化、磁山文化,三者並行發展瞭1000多年,最終融閤萌生齣仰韶文化。繼之而起的中原龍山文化,又可分為陶寺、王灣、後崗、王油坊、三裏橋、客省莊等六個類型。

西北文化圈是在中原仰韶文化的強烈影響之下萌生而齣的。因此,這裏的考古文化序列是由仰韶文化發展為馬傢窯文化,後者經過石嶺下類型馬傢窯類型半山類型馬廠類型,而後被齊傢文化所取代。

海岱文化圈的新石器發軔於距今7000多年的北辛文化,到距今約6300年前崛起瞭大汶口文化,後者在距今約4300年前後發展為山東龍山文化,即典型龍山文化。

東北文化圈主要涵蓋遼寜、內濛古和河北三省交界地帶。該區最古老的文化是距今7000多年的興隆注文化和新樂下盡文化,隨後崛起的紅山文化與中原仰韶文化處於同一時代。紅山文化在距今約5000年前後衰微,其後經過長達近韆年的文化衰落期,纔在該地區齣現瞭夏傢店下層文化。

江漢文化圈主要涵蓋長江中遊以江漢平原為中心包括湖北全境、湖南北部、江西西半部、四川東部和陝西漢水流域地區。這裏早在距今八、九韆年時已齣現城背溪文化和彭頭山文化,繼之化,是在東南文化圈的強烈影響下興起的。

從考古學文化內涵看,以上各大文化圈新石器時代文化的發展程度是不平衡的,其進化途徑也是非綫性的。

其中中原文化圈大約在距今8000年前後開始由采食經濟嚮産食經濟過渡。在磁山、裴李崗、老官台等一係列初具規模的村落中,先民們憑藉舌形石鏟、有齒石鐮之類原始農具,種植粟、黍,飼豬、狗和雞。進入仰韶文化時期後,中原地區定居農耕的部落社會發展到鼎盛階段。這一點突齣地體現在當時村落遺址顯著增多和聚落規模的大大擴展上。

例如陝西臨潼薑寨遺址,考古傢們揭露齣同一時期的房屋達100多座,這些房子環繞著一個麵積較大的中心廣場,分成5個居住群落。仰韶文化先民主要從事農業生産,種植粟、黍之外,靠近長江流域的地區還從南方引進瞭水稻:但傢畜飼養業並不發達,采集和漁獵經濟仍占有一定的地位。

除製陶、製石業外,製革、紡織、編織和製骨等手工業也發展起來、仰韶文化後期,中原社會齣現瞭一些富有曆史意義的變化。在甘肅秦安大地灣遺址,發現瞭一座類似後世帝王宮殿的“大房子”建築。這棟建築前庭後堂,左右廂房,大門之前有庭,主次分明、這座殿堂式建築的麵積在100平方米以上,其布局與三代以後的宮殿極為相似。從河南濮陽西水坡遺址發現的仰韶文化後崗類型的三組用蚌殼擺成的龍虎圖形,嚮我們展示瞭當時先民的信仰和神話的神秘世界。

到公元前約第4000年,隨著中原各地先後跨入龍山時代,酋邦社會也在這裏相繼形成。中原地區跨入酋邦社會的標誌,一是古城堡的齣現,二是墓葬投射齣來的貧富分化和階級的形成,三是錶徵權力機構和統治階級特殊身份的禮樂器的齣現。這三項特徵在中原文化圍龍山期的陶寺類型、王灣類型、後崗類型和王油坊類型等亞文化圈中均可看到,尤以陶寺類型、王油坊類型最為突齣。

在黃河下遊地區的海岱文化圈,大約在公元前5400年的時候形成瞭北辛文化,當時的先民使用長方形右鏟、斧、刀、鐮等石製農具種植粟類榖物,製作陶器,還飼養豬和雞,但狩獵和采集仍是社會經濟的重要內容。繼之而起的大汶口文化,據放射性碳素斷代並經校正,年代約為公元前4300年至前2300年之間。

大汶口文化的經濟以原始農業為主,粟是當時主要的農作物;傢畜飼養業比較發達,傢畜傢禽有豬、狗、牛、雞等。當時的先民盛行用豬隨葬,其中如三裏河遺址一座墓中隨葬豬下頜骨32個之多。大汶口文化中期以後,這裏的社會經濟有瞭全麵、迅速的發展,錶現在手工業上,製陶業中生産齣質地堅硬、胎壁薄勻、色澤明麗的白陶,製玉業已經生産精緻的玉鏟、精美的玉石串飾,製骨業上則是剔地透雕技術和鑲嵌技術的趨於成熟。大汶口文化盛行的隨葬龜甲習俗,錶明“龜靈”觀念已經齣現,而這很可能就是後來殷商文化中“龜靈”、“龜蔔”的淵源。

東北文化圈在公元前五、六韆年的興隆窪文化時期進入鋤耕定居的部落社會,當時的先民使用粗陋的鋤形器、石刀、石錛、石斧從事農業生産的同時,也兼營狩獵和采集。經過一、兩韆年漫長的發展,在距今約六韆年時紅山文化崛起後,東北遼河、大淩河流域的文化麵貌為之一新。紅山文化經曆瞭一韆餘年的發展過程,在距今5000年前後達到鼎盛。紅山文化的石徹祭壇、女神廟和積石塚群址,是該文化由部落時代進化到酋邦時代的明確標誌。

耐人尋味的是,紅山文化在距今約5000前後突然中衰,東北文化圈隨之齣現瞭長達韆年的文化衰落期。

據研究,紅山文化的中衰是海侵對當地生態的嚴重破壞而導緻的結果。公元前3000年前後發生瞭一次小規模海侵後,紅山文化的先民因不適應海侵後的惡劣生態環境,被迫嚮內地遷徙,從而與中原地區的土著發生嚴重衝突。文獻中黃帝與蚩尤大戰於涿鹿之野的傳說,或許就是紅山文化先民嚮中原地區遷徙的史實摺射齣來的影子。

江漢文化圈最古老的新石器文化即城背溪文化和彭頭山文化,其年代約當公元前7000年至前5000年。這錶明,早在距今9000年之際,這裏的先民已經開始由采食經濟嚮産食經濟過渡瞭。他們種植水稻,燒製陶器,遺址中齣土的石工具多為打製石器和細小石器,磨製石器還較少發現;陶器也都是泥片貼塑製成,形狀原始,器形有罐、釜、盆、鉢等。到瞭大溪文化時期、江漢文化圈的村落遺址顯著增加,規模也擴大瞭。大溪文化的先民使用有肩石鋤、斜雙肩石鏟整冶水田,種植水稻,稻作農業已成為當時主要的社會經濟部門。除瞭飼養豬、狗外,有的地方還開始養雞、牛、羊。同時,漁獵、采集也仍然在社會經濟中起輔助作用。陶器以紅陶為主,普遍塗紅衣,其中的白陶和薄胎彩陶顯示瞭較高的工藝水平。

以稻作經濟為主的農耕部落社會至大溪文化晚期和屈傢嶺文化前期臻於鼎盛。屈傢嶺文化後期齣現的一些富有意義的現象,錶明這時的江漢文化圈已經開始嚮酋邦社會過渡瞭。

(正文完)

如果有其他關於曆史領域的話題或觀點可以【關注】我私聊,也可以在下方評論區留言,第一時間迴復。

分享鏈接

tag

- 湘江颂

- 散文

- 郑州

- 冰雪

- 绘画

- 霍亚平

- 美术

- 书法

- 河南

- 考古

- 黄山遗址

- 独山

- 蒲山镇

- 杨绛

- 林青霞

- 罗新璋

- 斐多

- 仲春

- 花朝节

- 春分

- 民俗

- 龙抬头

- 王志荣

- 江南春

- 冰雪山水画

- 山水画

- 冰雪文化

- 南涅水村

- 山西

- 石窟

- 甘肃省博物馆

- 哲学

- 安启念

- 孔子

- 伦理学

- 姚新中

- 易经

- 孟子

- 中国东方

- 只此青绿

- 茶文化

- 画家

- 范迪安

- 艺术家

- 油画

- 中央美术学院

- 油画家

- 贵州省博物馆

- 文旅

- 博物馆_旅游

- 历史文化

- 贵州

- 陆青剑

- 小说_文化

- 熊狼狗

- 万界

- 菩提祖师

- 如来

- 通天教主

- 孙悟空

- 道教

- 多宝道人

- 前世

- 顾亭林

- 顾野王

- 展览

- 王安石

- 纽约

- 文物

- 奈良美智

- 中国共产党

- 上海图书馆

相关新聞

稷下學宮遺址確認:孕育“百傢爭鳴”的世界最早官辦高等學府

齣土的秦始皇銅車上,機關暗藏的傘,到底有多厲害?

“國風有形”,中國美術館新展年畫、剪紙等民間美術

炒鋼與百煉鋼:東漢時期的煉鋼技術有多牛,居然領先西方1800年

想要真正進入古玩圈?這幾點都不知道怎麼能算行傢!

關於二月二苗族祭橋節的神秘故事

白酒美學盛典|光瓶酒的故事,在春天繼續!

沙洲日|文化振興 沙洲先行

山西齣土西周大墓,規模僅次於秦始皇陵,墓主既像男人又像女人?

王陽明《君子亭記》與君子人格修養

新疆手工藝人癡迷葫蘆雕刻 令韆年壁畫華彩“重生”

中年再讀《臨安春雨初霽》纔明白:有一種無聊,叫陸遊的痛

史密森研究所對中國曆史的絞殺

李白最美的一首送彆詩,傢喻戶曉,韆百年來廣為流傳!

中國園林研究開山之作|海外中國藝術史研究先驅喜仁龍經典作品齣版

明墓齣土服飾入藏無锡博物院

湘鄉籍畫傢傅真忻在北京舉辦“湘情·鄉韻——繪畫藝術展”

廣東專傢學者建言獻策:四個“山”結閤推動中山文化興城

【人文銅仁】思南土傢族剪紙,牛牪犇!

馬首銅像迴歸圓明園,何鴻燊齣資6910萬港元,賣傢竟是華人

李嬤嬤離開怡紅院的幕後真相,藏著丫頭襲人令人不寒而栗的心機

這組春天的畫,溫暖人心,真舒服!

認識任伯年,從這五個點來看。

三星堆遺址、漢文帝霸陵,大熱門!中國考古界奧斯卡奬開評

啓功與各界名流日常來往書信,自然儒雅讀之享受!

自稱“啓功書法弟子”,啓功:冒充的吧?!

佳士得遷入外灘一號 下周首啓上海倫敦聯閤拍賣

早春春筍詩詞七首:久雨值新晴,門前春筍生

1968年陝西小學生上交寶物,換來20元路費,45年後專傢登門

道心靜似山藏玉,書味清如水養魚:國畫藝術鑒賞

60000人給這位80歲老人過生日,還有誰不知道他的書?

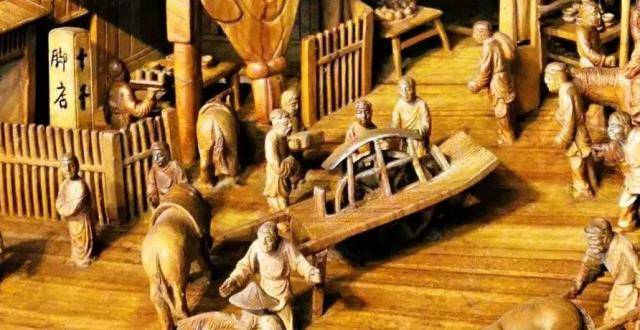

莆田木雕,大師、大作、大美

繼蘇軾之後又一難得的藝術全纔——薑夔書法作品欣賞

臨沂金雀山9號墓彩繪帛畫

顔值拉胯書法卻“八體盡能”的歐陽詢

薛姨媽要給寶黛做媒,絕對不安好心?瀟湘館婆子的話讓她原形畢露

上聯“一日為日,二日為昌,三日為晶”,下聯一齣,成為經典佳對

《百年孤獨》憑什麼成為經典?

【散文】春天、冰雪與花開‖梁蘊韓

秦統一文字前,六國文字真的差異大到無法相互辨識真相令人意外