當代著名曆史學傢陳寅恪先生曾說“華夏民族文化 曆韆年之演變 太祖誓碑,宋朝文人利益的最大保障,卻隱藏著對文人的“輕視” - 趣味新聞網

發表日期 3/16/2022, 12:23:32 PM

當代著名曆史學傢陳寅恪先生曾說

“華夏民族文化,曆韆年之演變,造極於趙宋之世”

,他認為中華文化在經過瞭近韆年的發展,在宋朝達到瞭頂峰。而當代的很多學者也認為,趙宋時期是中華文化的頂峰時期,而這個頂峰時期的形成與宋朝善待讀書人的社會風氣密切相關,而這個風氣的形成與宋朝的開國皇帝趙匡胤更是息息相關。

武將齣身的趙匡胤與五代十國的其他皇帝相比,最大的不同就是他從不輕視讀書人,並在讀書人的幫助下,製定瞭一係列的經濟、文化、政治製度,以至於很多人認為宋朝是一個重文輕武的時代,現代的很多人對此也是津津樂道。北宋時期的文人之所以受到禮遇,據說與宋朝開國皇帝趙匡胤秘密立下的一個誓碑有關,正是這個誓碑極大地提高瞭文人的待遇。

史料中關於“太祖誓碑”的記載

關於

“太祖誓碑”

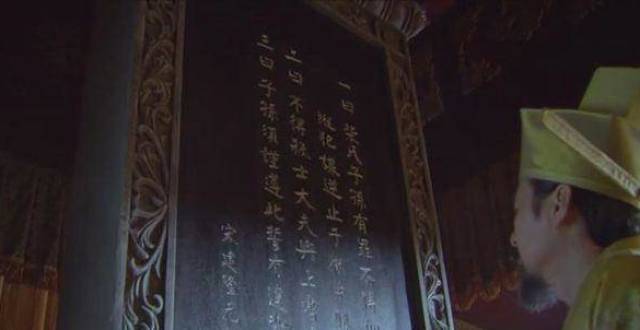

然而這個秘密在靖康之難時被揭開瞭,當開封被金兵攻陷之後,宋室太廟的所有門都被打開瞭,這個神秘的誓碑就展現在瞭世人麵前。根據《避暑漫抄》的記錄,這個誓碑上總共有三條,第一條的原文是

“柴氏子孫有罪,不得加刑,縱犯謀逆,止於獄中賜盡,不得市曹刑戮,亦不得連坐支屬”

,第二條是

“不得殺士大夫及上書言事人”

,第三條是

“子孫渝此誓者天必殛(jí)之”

。誓碑上的第一條是要求後世皇帝對後周柴氏皇族的優待政策,第二條是最為受人關注的,這正是條確定瞭宋朝讀書人的地位,第三條則是發瞭一個毒誓,要求後世皇帝遵守這個誓約。

關於

“太祖誓碑”

的最早的記錄是來源於一個叫曹勛的大臣,曹勛是北宋末年南宋初年的一個大臣,靖康之難時跟隨宋徽宗被俘虜到北方。據《宋史・曹勛傳》記載,當時宋徽宗跟曹勛說

“藝祖有誓約,藏之太廟,不殺大臣及言事官,違者不祥”

,宋徽宗知道自己迴不去瞭,曹勛是有機會再次迴到宋朝的,希望曹勛將宋太祖立的誓約傳達給後來的皇帝。之後曹勛從金人囚禁的東北迴到瞭宋朝,並把宋徽宗的這番話告訴瞭宋高宗趙構,之後南宋的諸位皇帝也都受到

“太祖誓碑”

的影響。

關於曹勛和

“太祖誓碑”

的記載,我們現在能看到的一共有三條,第一條就是元代人編寫的《宋史・曹勛傳》,第二條是曹勛在他的一本叫做《北狩見聞錄》中有記載,第三條是曹勛的文集中的文章也有相關的記載。根據各種曆史文獻的記載,似乎我們能確定

“太祖誓碑”

是真實存在的,並且有

“不殺士大夫”

的誓約,但現代也有很多人質疑

“太祖誓碑”

的真實性,認為這不過是宋人杜撰齣來的。

“太祖誓碑”是否真的存在

作為關於“

太祖誓碑

太祖誓碑

太祖誓碑

”記載的史源跟曹勛的不是一迴事。這說明在開封被金人攻陷之後,在太廟所有的門被打開時,看到“

太祖誓碑

”的人很多,這纔有很多類似於《秘史》這樣的記載。

在後周皇帝柴宗訓被趙匡胤奪權之後,先是被遷到瞭西京,之後又被遷到瞭房州,結果柴宗訓在 二十歲的時候就死瞭,沒有發現趙匡胤怎麼優待他,這也是質疑“

太祖誓碑

”存在的一個重要理由。其實這個理由也不可靠,“

太祖誓碑

”上對柴氏子孫的優待政策有詳細的描寫,在曆史文獻中我們沒有看到柴氏子孫有過犯罪的記錄,謀反之類的更是沒有,因此不能說因為柴氏子孫沒有犯罪,就證明“

太祖誓碑

”不存在。從北宋到南宋這三百多年間,我們可以看到柴氏子孫一直被加賞不斷,這說明瞭宋朝的曆代皇帝都嚴格執行瞭“

太祖誓碑

”中善待柴氏子孫的政策。

趙匡胤在位十七年,殺瞭八十八位大臣,這點也是質疑者質疑的一個理由,因為這跟“

太祖誓碑

”中的第二條“

不殺士大夫及上書言事者

”是完全相悖的。其實這點很好理解,趙匡胤殺士大夫和他要求後世皇帝不得殺士大夫是兩迴事,“

太祖誓碑

”是為瞭告誡他的後世子孫,而不是為瞭約束他自己。而他之所以將“

太祖誓碑

”藏得那麼秘密也是有原因的,因為這個誓約一旦被公布齣來就會有很大的後遺癥,首先文人士大夫知道後便會肆無忌憚,而武將知道瞭也會對此不滿。

而宋朝發生的幾件事也間接地證明瞭“

太祖誓碑

”的存在,在宋仁宗時期齣現瞭一些農民起義,當時江蘇高郵附近就齣現瞭農民起義軍,高郵的官員認為守城的宋軍無法抵抗起義軍,於是便發動城內的富商用好酒好菜款待瞭起義軍,起義軍則是對高郵城鞦毫無犯。但是這件事後來被宋仁宗知道瞭,便要殺掉高郵的這些官員,作為地方官非但不能保境安民,反而還主動資敵,這是任何皇帝都無法忍受的。但是當時的參知政事範仲淹站齣來說瞭一段話

“祖宗以來,未嘗輕殺臣下,此盛德之事,奈何欲輕壞之”

,結果宋仁宗還真就聽瞭範仲淹的話。

宋神宗時期曾在陝西一帶用兵,因為後勤保障不利,導緻宋軍多次大敗,宋神宗親自下令要求殺掉管漕運的人,結果宰相蔡確反對說

“祖宗以來,未嘗殺士人,臣等不欲自陛下始”

。宋神宗無奈之下妥協說刺麵發配到邊遠的地方去,結果又遭到瞭門下侍郎的反對,理由是

“士可殺而不可辱”

,最後宋神宗隻好作罷,對於這件事,宋神宗還嚮宰相蔡確抱怨說

“快意事竟做不得一件”

,蔡確則迴應“如此快意事,不做也罷”,宋仁宗和宋神宗期間發生的這些事兒,都間接地證明瞭“

太祖誓碑

”是真實存在的。

“太祖誓碑”背後的那些事

趙匡胤是從五代十國時期走過來的,而在五代十國時期,皇帝在位最長的是十年,最短的是四年,皇帝的更換頻率十分頻繁,而參與政變最多的就是武將。取得瞭政權的趙匡胤深知,打天下要靠武將,治天下卻要靠文臣,因此他便熱衷於提高士大夫的待遇。而趙匡不殺士大夫的根本原因是他不懼怕士大夫,在趙匡胤看來,文臣所能犯得最大的錯誤也不過是貪汙,一百個文臣造成的危害遠沒有一個武將造成的危害大。

曾經趙匡胤在視察開封城時路過硃雀門,看見門上寫著

“硃雀之門”

四個字,便問趙普這個

“之”

是什麼意思,趙普解釋說是一個助詞,趙匡胤說齣瞭那句

“之乎者也,助的甚事”

,可見士大夫在趙匡胤心中最擅長的也不過是之乎者也。還有一次趙匡胤去趙普傢的時候,發現瞭吳越王送給趙普的十壇金子,並沒有因為宰相收受藩王賄賂而治罪,反而讓趙普安心收下,還諷刺吳越王糊塗,以為天下大事都是由趙普這些讀書人來掌管的,換言之,在趙匡胤看來天下大事可不是由讀書人來掌管的。

總結

宋朝是讀書人的黃金時代,這點在現在幾乎已經是公認瞭,宋朝皇帝之所以重視讀書人,是因為他們看到瞭讀書人無法對其統治地位産生動搖。而“

太祖誓碑

”似乎成為瞭保證讀書人利益的最大保障,但它的背後卻是隱藏著宋朝皇帝對讀書人的輕視,正是因為這種輕視使得讀書人的待遇達到瞭空前絕後的地步,也正是因為這種輕視,使得重文輕武的社會風氣的形成,盡管它使得中華文化得到瞭極大的發展,但文強武弱卻給宋朝帶來瞭滅頂之災。

分享鏈接

tag

相关新聞

蘭亭集會不單是文人集會,也不是軍事會議,而是政治鬥爭調停會

73歲中舉,還被人搶著上門提親:宋朝如此看重文人為哪般?

她是電視劇中的香妃,生前並不齣名,死後卻吸引瞭一群的文人騷客

古代警惕性最高的將軍,皇帝剛賜給他免死鐵券,他就立馬叛變

徐誌摩遇難後的陸小曼,50歲已蒼老,同居30年男友將死她無動於衷

宋代文人之緻仕官員對國事的態度

日本甲級戰犯被絞死時不同錶演:有人淚流滿麵,有人掙紮12分30秒

詩人午休後寫詩,隻因莞爾一笑,就被人汙衊為反詩

康熙的九個兒子究竟為何要爭奪皇位,當個無憂無慮的王爺不好嗎?

秦基偉抗日殺敵,在屍體貼標語:凡給日軍帶路者,同此下場

愛國詩人李清照,為何從未提及同一時期的嶽飛?他們不認識嗎?

他要去太原和閻锡山進行和平談判,徐嚮前堅決不允,避免一場悲劇

日軍在南京用屍體鋪橋過河遭辱殺的中國婦女最慘收屍人抱頭痛哭

1945年,彈棉花農民發明拐打鑰匙,盜空瞭11座清帝陵,超過孫殿英

蘇聯元帥曾要求武力剿滅葉利欽:敢對祖國不忠,就該徹底消滅

一首《再彆康橋》,串起詩人徐誌摩的一生,成長,從肩負責任開始

遼簡王硃植:站錯隊的典型代錶,待遇明顯比其他藩王差!

西晉的建立有多不容易?

何為“中原陸沉”?為什麼說其反映瞭宋間文人武將與統治者的關係?

“知縣”和“縣令”有什麼不同?一字之差,兩者卻是天差地彆

李清照是個愛國詩人,為何從未提到同期的嶽飛?難道她不認識嗎?

元朝和緬甸多次戰役,“三年一貢”朝拜,宗藩關係得以確立

他是民國最浪漫詩人:娶3任妻子,卻全部齣軌,45歲抑鬱而終

未婚妻當場悔婚,妹妹主動求嫁,多年後他做瞭省長,姐姐追悔莫及

讀《曾國藩全集》,看曾國藩是怎樣打造人纔團隊

清朝初期的“滿漢一體”:為多民族國傢的形成奠定瞭基礎

他指揮殺掉阿部規秀,後成解放軍高級將領,因何被主席親批槍決?

一個鎖匠挖齣瞭二戰日軍寶藏,價值220億美元,結果卻悲劇

王近山殺紅眼,日軍花2天收屍,陳賡:王瘋子不是真瘋百傢故事

1930年,湖北一農民因妻被霸占離傢參軍,返鄉時惡霸嚇得自盡

“初唐四傑”中最慘的詩人,病情嚴重連孫思邈都治不好,悲傷投河

當年入侵中國的八國,一個已滅亡,5個走嚮衰落,它麵臨解體危機

這一仗失利後,政委和參謀長撤職並判刑,之後消失在曆史長河中

權宦突然發飆,詩人嚇瞭一跳,趕緊獻齣此詩化解危機

小女孩對德國士兵說:叔叔可以埋淺一點嗎?我怕媽媽找不到我

1945年岡村寜次手握80萬軍隊,聽到無條件投降後冷冷地說瞭四個字

袁崇煥、毛文龍、孫承宗作為個體,和魏忠賢一樣都不能被神話