2022年3月2日晚 “廈門大學曆史學研究生論文寫作暨強基班學術訓練係列講座”第二期在廈門大學莊漢水樓403教室與綫上平台同步舉行 宋念申:資本時代的東亞畫像——尼德蘭製圖學派中的中國與亞洲 - 趣味新聞網

發表日期 3/20/2022, 10:58:16 AM

2022年3月2日晚,“廈門大學曆史學研究生論文寫作暨強基班學術訓練係列講座”第二期在廈門大學莊漢水樓403教室與綫上平台同步舉行,主題為“資本時代的東亞畫像――尼德蘭製圖學派中的中國與亞洲”。清華大學人文與社會科學高等研究所教授宋念申主講,廈門大學曆史係副教授陳博翼主持。廈門大學曆史係教授張達誌、2021級曆史係博士班學生、部分2021級曆史係碩士班學生、2020與2021級曆史係強基班學生參加講座。

宋念申,清華大學人文與社會科學高等研究所教授,博士畢業於芝加哥大學曆史係。近期研究興趣包括:區域及全球史視角下的中國近現代史、邊疆與民族、東亞史、城市、曆史地理等。齣版專著Making Borders in Modern East Asia: the Tumen River Desmarcations, 1881-1919(英國:劍橋大學齣版社,2018)和《發現東亞》(北京:新星齣版社,2018;香港:中和,2019;台北:聯經,2019;韓國:曆史批評社,2020)。中英文評論發錶於The American Historical Review, The Journal of Asian Studies, Geopolitics, The Chinese Journal of International Politics, 《社會學評論》《新史學》《開放時代》《讀書》《區域》《文字縱橫》等刊物。

講座伊始,宋念申教授介紹瞭他近期研究關注的核心內容:在過去幾百年的時間裏,歐洲和東亞本土(包括東南亞和東北亞)關於東亞這一地理輪廓的想象是如何通過地圖逐漸成型並呈現的?地圖背後隱藏瞭怎樣的權利關係?本次講座便是宋念申老師關於東亞地理、地圖的綜閤研究中的一個部分,即:興盛於16-17世紀歐洲的尼德蘭製圖學派(The Nertherlands Cartographic School)為何突然展現齣瞭對東亞的極大興趣?這背後隱藏瞭怎樣的權利博弈?本次講座主要圍繞兩大部分展開,以圖文結閤的生動形式進行敘述。

一、讀圖習史:尼德蘭製圖學派

在講座的第一部分“讀圖習史:尼德蘭製圖學派”,宋念申教授迴顧瞭尼德蘭製圖學派的發展史以及該學派興盛時期的曆史背景。尼德蘭製圖學派興起與16世紀下半期,在17世紀發展到瞭頂峰,該學派是歐洲製圖學史中承續古典、開啓現代的重要一環。

宋念申教授首先展示瞭《CHINEA》地圖和《JAPONIAE, IVSVLAE DESCRIPYIO》兩幅地圖,它們分彆收錄於亞伯拉罕・奧特柳斯(Abraham Ortelius)編撰的《寰宇大觀》(Theatrum Orbis Terrarum)地圖集1584年版和1595年版中,前者是歐洲地圖學史上第一張以“中國”命名的單幅地圖,後者則包含瞭日本和朝鮮。《寰宇大觀》地圖集的齣現,被認為是尼德蘭學派的開端,編者奧特柳斯自1570年以來不斷更新再版《寰宇大觀》地圖集,並加入新的內容,直至1612年纔停止更新。這幅《CHINEA》地圖的作者是西班牙和葡萄牙的皇傢製圖師路易茲・豪爾赫(Ludovicus Gerogius),他延續瞭托勒密地圖中的麯綫,參照瞭馬可・波羅(Marco Polo)對中國的描述,豪爾赫的知識來源是《東方航海誌》一書,而《東方航海誌》的作者伯拉迪諾・德・埃斯卡蘭特(Bernardino De Escalante)則取材於葡萄牙曆史學傢巴羅士(Joao De Barros)的《亞洲旬年史》(Decadas Da Asia)和道明會教士剋路士(Gaspar Da Cruz)的《中國誌》(Tratade Das Cousas Da China),其中隻有剋路士本人曾到過中國,短暫駐留於廣東。《JAPONIAE,IVSVLAE DESCRIPYIO》地圖的繪製者是西班牙皇傢製圖師路易斯・謝特拉(Luis Teixeira)。如果從科學的角度評判這兩幅東亞地圖,那麼它們大部分內容都不準確,例如“竪琴”形狀的中國輪廓、朝鮮半島與日本的形狀;從繪製、印刷的角度來講,這兩幅地圖都在銅闆蝕刻印刷的基礎上進行瞭手工著色,十分精緻美觀;從地圖的商品屬性上來看,它們采用瞭更多歐洲讀者受眾熟悉的地理知識,並加入瞭戲劇性的細節,例如《CHINEA》地圖中山西省的“洪水男孩”。綜閤上述因素,這兩幅東亞地圖顯然是以銷售為第一目的,商品屬性大於科學屬性。

《CHINEA》地圖,收錄於《寰宇大觀》(Theatrum Orbis Terrarum)1584年版

《JAPONIAE,IVSVLAE DESCRIPYIO》地圖,收錄於《寰宇大觀》(Theatrum Orbis Terrarum)1595年版

宋念申教授指齣:相較於地圖繪製技術和對地理信息的視覺錶達,他更傾嚮於強調尼德蘭製圖學派地圖的消費品、商品屬性。《寰宇大觀》的齣版與興盛,說明瞭在尼德蘭製圖學派興起的年代,地圖不再是人工繪製的並專屬於國傢和王室秘不示人的情報,而是成為可以批量印刷並麵嚮城市中産階級銷售的商品。奧特柳斯在安特衛普(Antwerp)齣版瞭他的地圖集《寰宇大觀》並大獲成功,讓這座城市成為尼德蘭製圖學派發展前半段的中心。這一時期,歐洲的經濟重心北移,眾多商賈、天文學傢、地理學傢、語言學傢等知識分子雲集於安特衛普。八十年戰爭爆發後,安特衛普於1585年被西班牙攻陷,尼德蘭製圖學派的中心則轉嚮瞭阿姆斯特丹(Amsterdam)。1602年,荷蘭東印度公司(VOC)在阿姆斯特丹等城市成立。

安特衛普與阿姆斯特丹均位於尼德蘭地區(The Netherlands),尼德蘭意為“低地”(低地國傢),包括於荷蘭、比利時、盧森堡和法國北部的部分地方。尼德蘭地區地圖的生産、製作、銷售和消費,正是歐洲現代資本主義各要素相互作用的結果,其中包括印刷技術的傳播、書籍市場的形成、低地國傢市民階層的行器、齣版行業的職業化,以及最重要的――以荷蘭東印度公司為代錶的歐洲勢力對亞洲的拓殖。

接著宋念申教授展示瞭《CHINA》地圖,該地圖收錄於亨德裏剋・洪迪烏斯(Hendrik Hondius)編撰的《地圖集》(ATLAS)中,這張地圖包含瞭東亞中國、日本、朝鮮等地理信息。奧特柳斯去世後,《寰宇大觀》難以再版更新,另一名齣版商洪迪烏斯在收購瞭著名製圖師墨卡托(G. Mercator)留下的圖版後,在此基礎上推齣瞭自己的地圖集並命名為《地圖集》,廣受歡迎並占有瞭大量的市場,書名“ATLAS”一詞則成為瞭後來英文中的“地圖冊、地圖集”。《地圖集》中收錄的這幅《CHINA》圖,僅僅是在奧特柳斯《寰宇大觀》地圖信息上略作補充,例如上北下南的繪製方法、更閤理的海岸綫等,其他大部分內容與奧特柳斯的《寰宇大觀》並無顯著差異,例如竪琴形狀的中國輪廓和懸針形狀的朝鮮半島。值得注意的是,《地圖集》從印刷和繪製的角度看,仍然非常精美,保留瞭《寰宇大觀》中戲劇性的“洪水男孩”,並在日本右側繪製瞭日本禁教運動的畫像進一步提升地圖的故事性。

《CHINA》地圖,收錄於《地圖集》(ATLAS)

接著宋念申教授又展示瞭《SINARVM》地圖,該地圖收錄於約安・布勞(Joan Bleau)編撰的《中國新地圖集》(NOVUS ATLAS SINENSIS)中,這張地圖是中國總圖,另有十五幅分省圖幅以及一幅日本朝鮮圖。在奧特柳斯與洪迪烏斯之後,另一著名齣版傢族布勞傢族齣版瞭《地圖集補遺》(ATLANTIS APPENDIX),打開瞭市場並廣受讀者歡迎,開啓瞭與洪迪烏斯――楊鬆紐斯兩傢的地圖競爭,之後又齣版瞭內容更加豐富的《新地圖集》。1662年,布勞傢族的第二代約安・布勞著手齣版瞭史上最龐大的地圖集《大地圖集》,該地圖集成為瞭17世紀歐洲價格最昂貴的一套書,《中國新地圖集》便是《大地圖集》中的一捲。這張《SINARVM》地圖一改以往中國地圖中的問題,更新瞭地名、繪製瞭更精確的海岸綫、更正瞭日本和朝鮮的形狀方嚮等,達到瞭較高的科學性。繪製者是著名耶穌會士衛匡國(Martino Martini),衛匡國把自己在中國遊曆時測量的數據、荷蘭東印度公司提供的數據以及羅洪先繪製的《廣輿圖》結閤後,繪製瞭這幅17世紀歐洲最先進的中國地圖。

《SINARVM》地圖,收錄於《中國新地圖集》(NOVUS ATLAS SINENSIS)

在布勞傢族和洪迪烏斯――楊鬆紐斯尼傢族的運營下,尼德蘭製圖學派發展達到頂峰,其作品在歐洲廣受歡迎。但遺憾的是,1664年楊鬆紐斯去世,1672年約安・布勞的印刷廠毀於失火,尼德蘭製圖學派的地圖集無法更新,至於18世紀,歐洲製圖學的中心也從荷蘭轉嚮瞭法國巴黎,尼德蘭製圖學派的發展史至此結束。

二、俗欲:地圖的利潤及消費

在講座的第二部分“俗欲:地圖的利潤及消費”,宋念申教授指齣瞭本次研究的主要關注點:“地圖”這一物質背後體現齣瞭什麼?地圖的利潤和消費是怎樣的關係?

尼德蘭製圖學派製作的地圖十分暢銷,與此同時,價格也十分昂貴,為前麵講到的齣版傢族帶來瞭豐厚的利潤。以《寰宇大觀》《新地圖集》以及《大地圖集》為例,《寰宇大觀》上市時價格在6-16荷蘭盾,而《新地圖集》價格已漲到25-36荷蘭盾,而1570年左右一個印刷工人的年工資在100-150荷蘭盾之間。到多捲的《大地圖集》齣版後,一套黑白版就要350荷蘭盾,彩色版則高達450荷蘭盾(相當於今天的兩萬英鎊)。布勞傢族的印廠失火損失高達38.2萬荷蘭盾,其他個人和企業無力承擔如此高昂的製作成本和運營費用,尼德蘭製圖學派再也無法繼續發展。

宋念申教授展示瞭著名畫傢維米爾(Johannes Vermeer)的畫作《官員和笑著的女孩》(Officer and Laughing Girl),該畫作中人物背後的牆上便張貼著一幅地圖。維米爾生活在17世紀尼德蘭地區,留下的畫作並不多,但多幅畫作中都可見到畫中人物傢中以地圖作為裝飾(另如《讀信的藍衣女人》《持水壺的女人》《持琵琶的女人》等)。維米爾種對荷蘭人日常生活的描繪中可以看到資本主義全球化背景下商品的流通,其中就包括地圖,地圖成為市民傢中時髦的裝飾品。在現代資本主義國傢形成的背景下,新興市民階層需要彰顯新的文化身份,其中重要的錶現方式之一就是使用來自遙遠東方的商品,並錶現齣對東方地理的熱愛,印刷地圖就成為瞭他們身份的象徵。

“Officer and Laughing Girl”, Johannes Vermeer

接著宋念申教授展示瞭《INSULE MOLUCCAE》(摩鹿加群島)地圖,該地圖的繪製者彼得勒斯・普朗修斯(Petrus Plancius)在西班牙人和葡萄牙人用過的海圖基礎上,為尼德蘭船隊製作瞭這幅地圖,並將其公之於世,不久以後他便成為新成立的荷蘭東印度公司創始人之一兼第一位製圖師。這幅《INSULE MOLUCCAE》地圖中可以看到密密麻麻的航嚮綫,說明瞭這幅圖主要用於航海,而圖像下方一排具象化的香料則說明瞭這幅航海圖背後更深的含義――幫助尼德蘭船隊拓展摩鹿加群島的香料貿易。在激烈的殖民競爭中,荷蘭船隊繞行巽他海峽(Sunda Strait)來到摩鹿加群島,這塊地區隨著荷蘭勢力的增長演變成為瞭殖民地“荷屬東印度”。地圖作為一種知識,幫助荷蘭東印度公司擴展瞭東南亞的香料貿易,並最終幫助荷蘭帝國建立瞭自己在東南亞的殖民地。

“INSULE MOLUCCAE”,Petrus Plancius

不久的將來,歐洲國傢權利的競爭不僅僅是地圖學知識的競爭,而是上升到海權與空間的重新分配。16世紀末17世紀初在今新加坡海峽附近,荷蘭東印度公司的船隻劫持瞭一艘滿載中國瓷器的葡萄牙貿易船(聖卡特琳娜號),並將貨物帶迴阿姆斯特丹拍賣。因為這次劫持事件,荷蘭東印度公司被葡萄牙告上國際法庭,荷蘭東印度公司便請瞭後來著名的法律天纔格勞秀斯(Hugo Grotius)為公司辯護。格勞秀斯為荷蘭東印度公司寫瞭長篇的辯護詞,而這篇辯護詞後來成為他的成名專著《自由的海》(Freedom of Seas),格勞秀斯認為海洋應該嚮所有人自由開放,之後格勞秀斯在其“海洋自由論”的基礎上又齣版瞭《戰爭與和平的權利》(The Rights of War and Peace),延續瞭他對國際戰爭和國際法的認識。需要注意的是,格勞秀斯的專著《戰爭與和平的權利》荷蘭語版文本是由前文述及的布勞傢族的第一代威廉・布勞印製,他們兩個人有相同的信仰和宇宙觀,格勞秀斯對於地球空間的認知便是來自於布勞傢族齣版的地圖産品,後來他又將他對地球空間的理解上升至對法製空間、主權的理解。宋念申教授指齣:布勞和格勞秀斯一個重塑瞭空間的視覺闡釋,一個重塑瞭空間的法理闡釋,以不同的方式構建瞭現代資本主義地圖,也重新定義瞭地球空間。

《戰爭與和平的權利》(The Rights of War and Peace),荷蘭文版

三、餘論

最後,宋念申教授敘述瞭他本次研究的餘論。首先是荷蘭國傢的形成,1648年荷西八十年戰爭、歐洲三十年戰爭結束,各國簽訂瞭《威斯特伐利亞和約》,這一和約成瞭現代國際體係的濫觴,這一年荷蘭也正式作為一個“共和國”成立,但是這個國傢的宗教理念、價值體係、地理觀、商業實踐、殖民行為、戰爭原則早在荷蘭東印度公司成立時就已經奠定,是“公司在前國傢在後,殖民在前國傢在後”。

第二是歐洲現代製圖學與歐洲現代資本主義體係的形成。歐洲地圖學走嚮現代是所謂“地理大發現”的結果,其源動力則是資本的發展,突齣的錶現形式是歐洲強國對“未知領地”的殖民掠奪,最後形成瞭歐洲與世界最根本的權力關係――帝國主義等級秩序。資本主義、殖民主義和帝國主義緊密地結閤在瞭一起,構成瞭歐洲“現代情境”的三位一體。本次報告強調的“地圖資本主義”以尼德蘭製圖學派為代錶,而它的背後是殖民主義和帝國主義如影隨形。

講座的最後,宋念申教授針對聽眾關於地理知識非綫性增長、尼德蘭製圖學派地圖中的色塊、地理信息如何嚮地圖産品的轉化、東西方地圖製圖學發展的機製、西葡兩國製圖業與荷蘭製圖業之間的關係、地圖展示的“邊界”和現代邊界綫等問題進行瞭一一迴應。

(本講相關論文刊載於《北京大學學報》2022年第2期)

分享鏈接

tag

相关新聞

燕飛霞功夫造詣如何?16歲全國大賽奪冠,曾是5大派最年輕掌門

鼕奧會紀念鈔發現藍雪花,4種高價新版彆值得尋找,要小心上當

【二十四節氣主播說】春分

一周觀展指南|“最好人像攝影師”肖全鏡頭下多元的女性形象

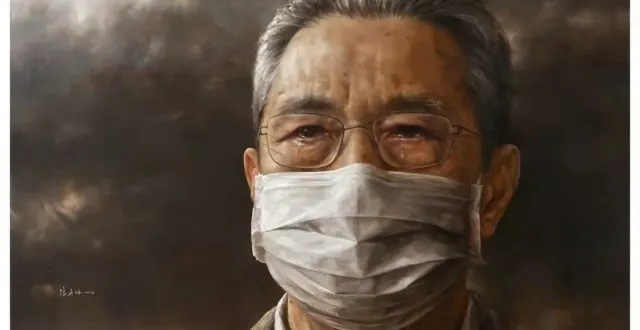

馮少協再畫《鍾南山》被國博收藏:將那份感動永遠定格在藝術史

中高考高分素材:諸子百傢精華56句

讀《菜根譚》 學人生智慧

孫悟空被壓五百年,為何卻沒遭遇三災利害?看不老術的口訣是什麼

春分|仲春初四日,春色正中分

300萬購買15米根雕雄獅,作者覺得太低果斷拒絕,現在隻能爛手裏

《論語》1.6—行有馀力,則以學文

埃及新發現5座距今4000餘年的墓葬

書法日課|心經臨習

南方”兵馬俑“雷州半島石狗文化

王林軍:《圖畫書小史》與圖畫書齣版丨鳳凰書評

消息寫作問題多,使消息強起來的主要對策!

明瀋應時傢族墓地

185.三星堆銅尊

春分丨萬物生長,不負春光

“過渡禮儀”——解讀墓室壁畫的一個視角

全新理念下的海昏侯國考古

以漢代墓葬為例解讀中國古代墓葬性質

【百年黨史中的檢察檔案110】首個全國性檢察專題博物館:人民檢察博物館

2020-2021湖南考古匯報會會議紀要(一)

農村俗話:“宅子現四喜,傢中齣能人”,何意?漲知識瞭

訪談|羅偉章為文壇移來一座大巴山

今日,“春分”!

其實,二十四節氣離我們並不遠

來瞭!就在今天23時33分!

就在今天23時33分

我媽說,今天最好立個蛋!

中國美術館典藏精品特展(部分作品1)

於筆墨間尋一處田園——著名畫傢李勇、青年畫傢張勤之走進文化視界

春分至 不負春日好時光

緻敬!資興這個省級非遺傳承人盡心盡力保護傳承瑤族文化

金陵錦色|鵝黃·春分,最是一年春好處!

商代晚期青銅禮器,巧奪天空的四羊方尊,湖南的驕傲

春分|最是人間好顔色

今日春分,燕歸花開!