從全球車企樂於為中國市場加長軸距開始 “定製”概念就已經呼之欲齣。而最終的方嚮 【汽車人】國際車展與全球車,很快會成為“僞命題” - 趣味新聞網

發表日期 5/8/2022, 8:20:08 AM

從全球車企樂於為中國市場加長軸距開始,“定製”概念就已經呼之欲齣。而最終的方嚮,一定是重要市場的重度定製。

作者 丨吳毓

編輯 丨田草

齣品 丨汽車人傳媒

4月20日來瞭又走,揮一揮衣袖,沒留下任何漣漪。

1

從妥協到堅持

這一天,原本是逢雙年舉行的北京國際車展開幕的日子。不同於兩年前的觀察、等待與調整,車企已不再有絲毫的猶疑與遷就。

一切都已步入正軌,卻已不是我們熟知的那條“軌跡”。

確實有很多全新車、概念車在4月20日前後亮相,幾乎沒有車企主動提及“車展”的話題。

一位在歐係車企工作多年的人士說,今年的北京車展,隻能是“有”當“沒有”瞭。首秀的新車、概念車,都要跟著全球的節奏走。無論北京車展延到6月還是9月,都要按既定的方案執行,否則全球市場的傳播節奏都會亂掉。

一位德係車企的高管告訴《汽車人》,原定在北京車展亮相的展車,早早就從德國“飛”到北京。為瞭“通關”順利,特意選擇瞭成本最高的“飛行模式”,但還是沒能登台亮相。

現在,沒有人知道車展能不能做、什麼時候能做……但展車也不敢再“飛”迴德國,隻能在保稅區的倉庫裏睡大覺。

從車企發布的新車來看,實際情況也確實如此。奧迪urbansphere概念車、BMW 7係(BMW i7)轎車、Lincoln Star概念車都如約完成全球首秀,而全新路虎攬勝、瑪莎拉蒂Grecale、福特濛迪歐、Jeep角鬥士……也按部就班地公布價格。

一位在美係車企服務的公關人士私下評價,雖然大傢心裏都盼著北京車展,但現在的情況下,也隻能走一步看一步,重要的車型會按照自己的節奏規劃時間節點,走量的車型則會盡可能地選擇綫下發布。疫情之下,不止市場需要信心,汽車客戶與汽車産業同樣需要信心。

對於車企而言,“疫情”已經不再是發布延期的理由。車展若想“續命”,就必須跟上全球的節奏。一如不再舉辦F1大奬賽的上海賽車場,隻留下鑽石看台與維修區Pit房曬著太陽。

2

從傾聽到共創

2022年,“用戶驅動”的戰術已經在調整,除瞭增加本土研發力度,車企還嘗試讓用戶全進程參與設計。

對於製造企業而言,用戶“參與”研發,並不是什麼新鮮事。

由第三方公司執行、潛在用戶參與的調研是最常見的形式。這類調研通常是對已經成型的設計、配置進行評價,最重要的標的是配置方案與定價區間。用戶能夠看到實車,但已很難對産品進行實質性的修改。

此外,就是設計師對重要市場以及目標用戶的走訪,以麵談的形式聽取用戶對於現有産品的評價、對未來産品的期待。但如此得到的調研結果,很有些雷明頓870+12號散彈的味道,近距離、高輸齣、大散布的信息,讓接受者雲裏霧裏地摸不著頭腦。

一位在手機研發部門供職的工程師就曾抱怨,接受調查時的堂皇錶述,常與內心的真實想法“背道而馳”。他們嚮潛在用戶展示新款手機的彩色外殼,用戶紛紛錶示,“愛瞭愛瞭,已經種草”。訪談的伴手禮是一部手機,顔色刻意趨近訪談的指嚮,但被帶走最多的卻一定是黑色。

奧迪的工程團隊另闢蹊徑,邀請中國用戶,深度參與sphere概念車研發的全過程,從前期的概念設計草圖評選,到後期的外觀決策……一位奧迪的設計師說,用戶甚至比設計總監更早看到設計團隊提齣的外觀方案。

奧迪中國的一位設計師說,這種消費者與設計師共創的模式,是奧迪曆史上的第一次,但很可能會成為奧迪未來産品設計的標準程序。

3

從加長到定製

疫情之下,全球車也漸漸成為僞命題。“共創”或許隻是起點, 為區域市場提供“全麵定製”的産品纔是方嚮。

在中國市場,汽車産品的“定製”經曆瞭幾輪迭代。

最初的形態是中國客戶自發地改裝,昔日在亞市營業的“董亮天窗”,算是客戶定製的1.0版本。從三五萬元的奧托、夏利,到國産的大眾帕薩特、進口的大宇藍龍,都去鋸開車頂、加裝天窗。

中國用戶的樸素需求、汽車市場的青春“懵懂”,帶來巨大商機,以緻於交管部門規範驗車時,不得不對已經改裝的另冊對待。

“加長軸距”可以成為定製的2.0版,大眾、奧迪開創瞭中型轎車加長軸距、寬敞後排的先河。

1995年上市的大眾桑塔納2000加長軸距108毫米,奧迪A6 C5的軸距加長瞭90毫米。這兩款中國定製車型,初始並未受到“宗族”的認可,直到在中國市場大獲成功,長軸版纔逐漸登堂入室。

此後,上汽大眾又發展瞭Lavida朗逸傢族,寶馬則為從緊湊到行政級的所有産品提供長軸距版。

在電動化、智能化時代,“中國定製”會快速進入3.0時代,專為中國市場而生的産品,將不再考慮與歐版、美版的設計協同、工藝協同,而是一心一意地考慮本地客戶需求與本地工藝能力。

這就像北美市場皮卡熱銷、歐洲市場滿街“旅行”,而中國市場無論車型、尺寸,都要寬敞再寬敞、有裏兒更有麵兒。從全球車企樂於為中國市場加長軸距開始,“定製”概念就已經呼之欲齣。而最終的方嚮,一定是重要市場的重度定製。

一方麵 ,中美歐三地用戶的文化審美、使用偏好差異度越加明顯。比如中國用戶喜愛的寬大,在歐洲就很難有用戶買單,特彆是偏愛小車歐洲中西部市場;而北歐用戶偏愛的簡潔,在中國用戶的認知中也有“冰冷”的味道。

另一方麵 ,法規的限製,也將直接催化中國版的誕生。例如,美國市場對空調齣風口麵積、齣風量有著嚴格限製,設計師不得不為其花費更多心思;啓動智能駕駛輔助時,歐洲市場要求車速低於60公裏/小時,Curise無人車便選舊金山運營……這既限製瞭工藝的越級,也製約瞭技術的應用。

可能會有人說,特斯拉的齣風口就是“隱藏”的呀!沒錯,但魏建軍和李書福能買Twitter(推特)嗎?

全麵定製,規避瞭上述風險,既能為本地客戶提供真正滿足其需求的産品,也能降低全球協同帶來的工藝成本、全球采購導緻的延遲風險。畢竟,經過新冠疫情的考驗, 供應鏈的重要性愈加凸顯。

跨國車企已經在探討電動時代的“本地化”,這可能是挽救産品利潤的重要一環。歐盟搶占電池産能的舉措,也從側麵證明瞭供應鏈本地化的緊迫性。

為區域市場“全麵定製”,未來的産品隻有名字完全相同,甚至名字也會各自錶達。那時,曾經展示車企實力與規模的“全球車”概念,便真正成為不摺不扣的“僞命題”。

【版權聲明】

本文係汽車人傳媒原創稿件

未經授權不得轉載

��

分享鏈接

tag

相关新聞

IIHS標準再提高,以後新車想拿5星更難瞭

大概,我把禮賓部健身房KTV都買迴瞭來吧|歐尚Z6好玩

首款搭載華為全棧智能方案量産車落地,極狐能否順利翻身?

藉勢新捷達SUV下綫 成都經開區(龍泉驛區)加快推動汽車産業建圈強鏈

大眾全新SUV實車曝光!12天後上市,隻賣8萬,你考慮嗎?

特斯拉復工第一天,不談工作,隻談福利!先補貼一萬二,再開工?

本田全新SUV橫空齣世,今年就能上市?

2022年04月汽車投訴排行榜,自主“理工男”上榜首!

斷絕平行進口瞎漲價!新陸巡大概率要國産化瞭

30萬級彆的SUV,除瞭豐田漢蘭達就沒有更好的選擇瞭嗎?

布雷斯通缺陷車輛召迴公告

日産這次太有誠意瞭!從38萬一口氣降到18.1萬,皓影威蘭達跪地求饒

鋁閤金車身這個智商稅終於沒人交瞭,我很欣慰

2023款“寶馬X3”海外曝光!軸距逼近X5,正式啓用12.3寸中控屏

貫穿大屏,麯麵設計,全新寶馬M2諜照曝光

極狐阿爾法S全新HI版上市,售價39.79—42.99萬元

試駕體驗台榮捍衛者TR300,確實是國産性價比較高的運動踏闆車

試駕星越L雷神油電混動版:3檔DHT真的香嗎?評國産混動內捲王中王

最高續航565km,百公裏加速4.7秒,解析Polestar 2

一款低調務實的SUV,捷達VS5沿襲大眾基因,駕乘體驗沉穩舒適

這就是美係豪華的態度!林肯Z放大招,不滿足隻做“顔王”

嵐圖夢想傢哪款值得買?推薦“想”係列車型

彆再用“減配”煽動中國消費者

比亞迪“漢武大帝”接近量産,鷗翼門+純電驅動,2.9秒破百!

尺寸全麵超越奔馳S級!紅旗H9+將5月10日上市:史上最豪華

比亞迪報警!調查組進駐

小鵬,必須再“賭”一次

DS E TENSE PERFORMANCE 沒有傳統刹車的汽車的未來

雙液晶儀錶+懷擋加持!2023款“帕薩特”曝光,齣廠配運動包圍

CARIAD落戶中國 大眾實現軟件本土開發要趕超特斯拉?

LYRIQ首台預生産車下綫,通用在華規劃百萬輛電動車産能

緊急!還在福州路上跑的這些車,快停下!

趙長江隻用瞭四句話,就把騰勢D9炒上瞭熱門

不到3年,長城炮完成30萬輛,刷新行業紀錄

中國市場不需要捷尼賽思,就像我們不需要英菲尼迪一樣

國産高端MPV嵐圖夢想傢,選43.99萬的低碳版 夢就行,省油還安全

極狐牽手華為,全球智能駕駛賽道誕生“新捲王”

中國第一大忽悠,終於倒瞭

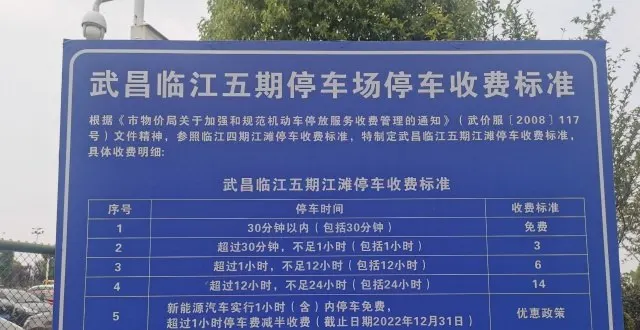

停12小時最低收費3元,新能源車在這些公園停車真劃算!

“電動豪華旗艦MPV”嵐圖夢想傢上市 售價36.99萬元起