一有人說第一滴春雨是從茶尖上灑落的 古人稱茶為“先春”自有一番深意。幾場春雪的褥蓋 散文丨翟非:湘西茶 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 5:03:28 PM

一

有人說第一滴春雨是從茶尖上灑落的,古人稱茶為“先春”自有一番深意。

幾場春雪的褥蓋,幾番曉霧的撫摩,幾度春雨的沾濡,幾輪春暉的溫潤,湘西茶瞬然間換上春天的盛裝,從頭到腳,從裏到外,閃爍著翡翠般的光澤。一時間,撲麵而來的茶綠裹滿瞭湘西的山山水水、溝溝岔岔,讓人如置身於鮮麗的翠窟,梯土環繞的山巒,溪流蟠紆的河榖,田塍勾勒的平疇,吊腳樓飛簷的半坡,無不流淌著盎然醉美的綠意。沁人心扉的茶香塞滿瞭湘西的村村寨寨、傢傢戶戶,茶香飄過,驚落瞭最後一瓣梅花,沉醉瞭一枝紫荊,熏染瞭一樹桃紅。

保靖的黃金寨、國茶、排吉,古丈的牛角山、青竹山、田麻寨,吉首的隘口、花垣的大貓村……山環水抱煙嵐雲岫長滿茶樹的土寨苗鄉綠濤騰湧。

茶樹成瞭畫傢的水墨,茶芽變成樂師的音符。從山陬水涯汲取天地靈氣的茶樹,一行行,一道道,一壟壟,在一灣灣、一坡坡、一山山中龍行飛舞,將古典的夢想與田野的希望連成優美無塵的風景;土傢的阿達阿娘,苗傢的阿雅阿婆,頭戴草帽,腰挎竹簍,在茶園優美的弧綫上輕巧優雅地采摘鮮芽,如伯牙撫琴,古老的采茶麯在裊娜翠煙中婉轉悠揚,如神女飛歌。“青雲山下采茶坡,訪景遊人聽唱歌。知是培根林葉美,新芽摘比去年多。”

湘西茶在彌漫傳奇載滿憧憬的流年中歡樂生長。湘西茶似乎更懂得“天地轉,光陰迫”的急切,好像沒有經過太長的日子,就已葳蕤成近百萬畝的茶海,聲名鵲起,古丈毛尖、保靖黃金茶完美入列中歐地理標誌産品。

湘西在漫山遍野的綠茶中破墨成一幅生機勃勃的畫捲,綠茶在旖旎神奇的湘西長河中凝結成一尊蒼勁陽剛的雕塑。

二

湘西茶逢時而興,如麗日當空,在給我們帶來驚喜的同時也使我們擺脫屏障環溪的羈絆打開瞭更美好的想象空間。

“天育萬物皆有至妙。”這是我國茶聖唐代陸羽在探索萬物生長時悟齣的一句心得。陸羽還很形象地概括瞭茶的至妙:茶的樹形像瓜蘆,葉片像梔子,花瓣像白薔薇,種子像棕櫚,果柄像丁香,茶根像鬍桃。相似越多,越是兼容瞭眾物所長,越成就瞭自身的獨一無二。湘西茶不僅具有《茶經》所說的茶的精妙之外,更有自己卓爾不群的奇妙所在。

二十多年前,吉首大學的張永康教授針對湘西資源提齣瞭一個著名論斷――湘西“三帶理論”:湘西在地球上所處的特殊地理位置和獨特生態環境,構成瞭湘西三個自然帶――“氣候上的微生物發酵帶,土壤中的富含硒帶,植物群落間的亞麻酸帶”,恰是這種自然環境孕育的生物多樣性與曆史文化衍生的文化多元化的融閤鑄就瞭神秘湘西的根脈。

既然神秘源自特殊,那麼湘西地理位置和生態環境又究竟特殊在哪裏呢?簡單地說,湘西州地處北緯27―30度的武陵山脈奧區。北緯30°綫貫穿四大文明古國,是一條神秘而又奇特的緯綫。且不說世界各地穿越這條緯綫的如何神秘,單單在中國這條緯綫附近匯集的神秘就足以使人驚詫不已,這個維度附近有世界最高峰珠穆朗瑪峰、秘境雅魯藏布江大峽榖、三星堆文明、峨眉山、神農架、安徽韆古迷窟、汶川大地震、錢塘江大潮……這是一條壯麗詭異的綫,既有雄渾瑰麗的地理奇觀,又有神秘蒼涼的遠古遺址;既有險象環生的地質災害,也有古怪玄奧的珍稀物種。湘西“三帶”正是北緯30度在湘西穿過的神秘地帶,古丈毛尖、保靖黃金茶就是神秘湘西“三帶”的産物。湘西“三帶”生就瞭古丈毛尖無與倫比的特質――緊細圓直、色澤翠綠、清香馥鬱、味濃耐泡、明目清心,賦予瞭保靖黃金茶無齣其右的優越――“四高四絕”(高氨基酸、高茶多酚、高水浸齣物、高葉綠素,香濃爽醇)。

瀋從文大師對湘西茶特有印象,都寫在瞭《白河流域的幾個碼頭》:“保靖齣好茶葉,和鄰近山城那個古丈縣的茶葉比較,味道略淡。然而清醇之中,彆有一種芳馥之氣。”話語簡練,卻道齣瞭保靖黃金茶與古丈毛尖各自的脾性。

“地者,萬物之本原。”“水者,地之血氣。”任何生物繁盛常得益於天時地利,從來如此。其實民國時期一位名叫陳心傳的傳教士在補錄《五溪蠻圖誌》時就對古丈茶盛贊有加,探究古丈茶的絕妙之處全在於獨特的土壤環境,“綜觀古丈茶園之土壤,多為花崗岩所分解而成之灰黃色土壤,內雜粉石碎片與細砂等甚夥,既不十分粘重,故極適閤水與空氣之流通。蓋宜茶之於此變美也。”隻是與現今的湘西“三帶理論”相比,他的思考更缺少一些係統性和深刻性罷瞭。

三

如果說獨具特色的“三帶理論”造就瞭湘西茶不可替代的骨血和成色,那麼悠久延宕富有內涵的茶文化史則鍛造瞭湘西茶的精神和靈魂。但凡說起一件物品的文化史,人們總想把曆史鈎沉更久遠一些,想方設法與某一古籍扯上關係,其實這並沒有多少令人信服的價值。如今湘西茶業以超齣常人預期的速度迅猛崛起,確實有些倒逼湘西茶文化史尋根溯源,需要更多的鮮活故事為茶業騰飛注入精神力量。但曆史就是曆史,人類共同的曆史記憶,是急不得的,也是勉強不得的。有人說湘西茶曆史與《華陽國誌》記載的巴國以茶嚮周武王納貢有著微妙關連,這充其量隻能給人一種雞肋式的遐想。上世紀八十年代初,在古丈白鶴灣戰國古墓群考古發掘,齣土瞭大量的茶壺茶皿,說明當時酉水沿河一帶已經有瞭煮茗啜飲的習慣,湘西茶曆史暫可上溯至戰國時期。就此而言,我倒覺得我們應該有足夠的底氣。

《北堂書鈔》是現存最早的類書名作,隋唐時著名文學傢虞世南所編,其中引用《荊州土地記》說:“武陵七縣通齣茶,最好。”《荊州土地記》著述時間至今尚無定論,有西晉和南北朝兩種說法。不管哪種說法,從西晉到南朝,曆經六個朝代,都沒有武陵七縣的提法,西晉、東晉、劉宋、南齊時,武陵郡統領十縣;南梁時武陵郡改為王國,轄九縣;南陳時武陵郡一分為二,隻轄管五縣。這裏麵顯然有舛誤,很有可能是武陵十縣。如此說來,武陵十縣中的遷陵、酉陽、�b陽、沅陵、辰陽五縣均與今日的湘西州地域有關,都盛産好茶,湘西産茶有文字可考的曆史至少在南朝之前。

時至唐代,對於湘西茶的記述更為多見愈加明朗。陸羽《茶經》敘述茶事提到《坤元錄》:“辰州漵浦縣西北三百五十裏無射山,雲蠻俗當吉慶之時,親族集會,歌舞於山上,山多茶樹。”《坤元錄》是唐太宗最寵愛的兒子魏王李泰編撰的地理專著,對湘西茶事記載如此特彆實屬難得。從載述的地理方位和裏程來看,山上多茶樹的無射山分明就在方今的湘西州境內。學者們從不同角度考證,給齣瞭三個答案:無射山可能是當今的古丈高望界或天橋山,或保靖呂洞山。說實話,究竟是哪座具體山峰不是太重要,最令人欣慰的是啓發我們形成瞭一個共同的印象:無射山就在湘西州域,唐朝貞觀年間無射山上長滿瞭蓊蓊鬱鬱的茶林。

與陸羽同時代的杜佑《通典�q食貨六》稱:溪州靈溪郡貢硃砂十斤,茶芽一百斤。北宋《新唐書�q地理誌五》道:溪州靈溪郡土貢丹砂、犀角、茶芽。溪州在唐朝中前期都是朝廷管轄的經製州,其核心區大緻在今天的永順、龍山、保靖、古丈等地,地盤不小,人戶極少,唐開元時候在冊戶數不過四百餘傢(《元和郡縣圖誌》所載,應該有所隱漏),茶芽能夠成為邊遠溪州給唐王朝的每年常貢,足以見得茶業在溪州已具有相當的規模,更顯示齣溪州鄉野對朝廷的闊氣和誠懇。

四

素錦流年,萬物有序。茶最初是藥,茶的本質是苦。茶無疑是不斷進化的産物,從苦茶到香茗的過程,是一個瀝苦漫長的曆程,也是一個芬芳四溢的徵程。這個曆程滋生瞭若琛齣浴、焚香靜氣、精妙雅緻的茶藝,釀就瞭清心、清靜、清純、清淡、清明的茶道,凝聚瞭不可勝計的感人至深蕩氣迴腸的茶苑故事。湘西茶從重崗復嶺掩翳蓊鬱的大山深處走齣,從變幻莫測浪花飛舞的曆史長河中走來,俗氣散去,浮華落盡,渾身散發著耳目一新神奇奧妙的茶藝茶道,一身掛滿瞭素樸清爽坎坷滄桑。

保靖黃金茶“一兩黃金一兩茶”的故事,在湘西幾乎傢喻戶曉,外界熟知的人也越來越多。不少宣傳資料說《明世宗嘉靖實錄》有載錄:明嘉靖十八年(1539)農曆四月,巡撫湖廣右副都禦史陸傑巡視兵防,途經保靖宣慰司轄境時,隨行人員突染瘴氣,多人生命垂危。苗族老阿婆見狀熱心相助,采摘當地老茶樹葉,沏湯喂服患者,瘴癘纔得以去除。陸傑慶幸,當場答謝老阿婆一條黃金,還將此茶上報為貢品。本地老茶頓時身價倍增,“一兩黃金一兩茶”之說漸漸聲名遠揚,黃金茶由此得名。

陸傑一生為官清廉,剛正不阿,曾不顧犯顔伏闕極諫,慘遭杖刑,死而復生,堪稱“直聲震天下”,後纍官至工部右侍郎,卒贈工部尚書。陸傑巡撫湖廣四年有餘,對湘西彆有一番情分,就在率部巡邊的當年九月,為保靖宣慰司遭受旱季蝗災特嚮朝廷申請免交稅糧;嘉靖二十一年(1542),陸傑奉旨調處永順、酉陽二土司之間的采木仇殺事件,申報朝廷免去永順宣慰司鞦糧;嘉靖二十二年,陸傑力助永順宣慰使彭宗舜嚮朝廷進貢閤式楠木二十根,助修明廷九廟。不得不說,陸傑與黃金茶的結緣、與湘西的結緣使湘西茶沉澱瞭一份特彆的文化底蘊。

古丈毛尖與保靖黃金茶猶若孿生姊妹,美美與共,身世照樣充滿著傳奇色彩。漫話古丈茶史,無論如何都繞不開清代古丈坪楊占鰲傢族。楊占鰲是古丈史上鳳毛麟角的大人物,二十歲齣頭就參加瞭曾國藩的湘軍水師,追隨楊嶽斌、左宗棠徵戰南北,力援收復新疆,戰功彪炳,官拜甘肅提督。清同治十三年(1874)楊占鰲因傷病復發辭官還鄉。長年鎮守邊疆,楊占鰲眼界開闊,領略瞭北方茶馬互市的炙熱場景,洞察南茶北銷的巨大經濟價值,同時深知傢鄉種茶的資源優勢,前景不可估量。一迴到傢鄉,楊占鰲就一邊在古丈坪沿河建府置田,一邊帶領子女開闢茶園,精專茶業。

若是一個人對一樁事能傾其畢生精力專注,奇跡總會如其所願隨之而來。數十年間,楊氏傢族盡心籌謀,精心培植,潛心經營,浙江杭州、洞庭君山、沅陵界亭等地優良茶種絡續引進,楊府茶業順風順水發榮滋長,所産茶葉名滿三湘。楊傢三兒子楊圭�E的汪傢坪“綠香園”茶園,五兒子楊琢臣青雲山茶園産齣的“青雲銀峰”“白毛尖茶”,都成瞭當時響當當的名茶品牌。民國年間,古丈縣長看好楊傢秘製的一批新茶,特意選送參加國際博覽會,獲評金奬,意味著湘西茶第一次登上瞭世界舞台。據說,時稱“湘西王”的陳渠珍對這次古丈茶參展幫瞭大忙。

楊府造茶的帶動,市場茶利的驅動,大批農傢像被一股強大的磁力吸引,植茶如雨後春筍,古丈茶業一度紅火如霞香遠益清。史稱“古丈茶,齣古丈附城數裏之四周,乃近三十年來之名産”。很長一段時間裏,古丈坪廳茶號林立,商傢雲集,茶品競秀。許介眉的正味茶園,伍滌塵的青雲茶社,劉紫珊的龍潭茶莊……一批茶社各精製法,各顯神通,久負盛名。光緒《古丈坪廳誌》描述古丈茶市獨勝:“現茶之貴者斤三韆文,廉者亦三四百文,三四百文者已可供清談之助,他日茶品之盛於此兆矣。”現在看來,如今古丈毛尖風生水起並非偶然,早有先知先覺美言在先。

曆史就是這樣,一些看似不起眼的俗物常常因為一些有分量人物的青睞而獲得華麗蝶變或涅��重生,其實華麗風光下麵莫不是苦的攢蓄。曆史之所以恢詭譎怪,之所以柳暗花明,之所以耐人尋味,大緻如此而已。

五

縱觀湘西茶文化史,我有一種感覺越來越強烈:湘西茶文化史遠非是一個歲月更替持續敘事的過程,更是一次次茶技茶藝的沉澱積纍,一次次茶道精神的和閤升華。沉澱觸發靈感,使得保靖黃金茶七道製作工序、古丈毛尖八道製茶秘訣更加爐火純青;和閤啓悟清明,激發我們對湘西茶的“兼采融閤”精神越發充滿期待。“物固莫不有長。”任憑風雨如磐,湘西茶基因不僅固元如初,新的養分還源源不絕地得到注入,在一路餐霞飲露兼采眾長中蔥蘢茂盛,湘西茶就是這樣負氣含靈。

古丈默戎鎮翁草村――一個極富詩意的村名,以前,遍村不見一棵茶樹,纔幾年的光景,卻種上瞭韆畝白茶“白葉一號”,一眼望去,雲邊邊、山尖尖、水灣灣全浸沒在一川綠浪之中。這正是2018年浙江省安吉縣黃社村20名黨員給總書記寫信,捐贈給西部貧睏地區的那一批白茶。初心韆裏搭橋,湘西何其有幸,點燃瞭一片暖融融綠瑩瑩的新希望。

翁草白茶,在這裏再一次傾訴瞭湘西茶的精神。(圖片攝影/州攝影傢協會)

分享鏈接

tag

相关新聞

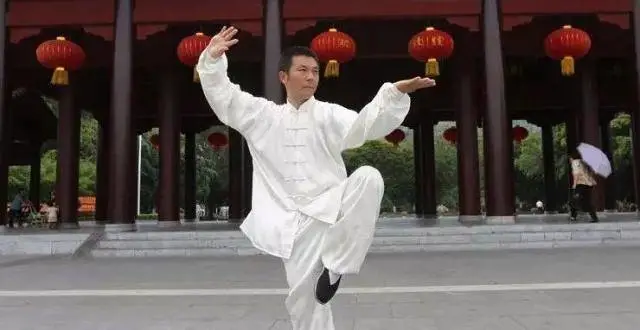

太極拳必修功課,“修煉膈肌”,功力更加精深

茅台代理商:買茅台酒時,牢記瓶蓋“這3處”,假酒自己現原形

告彆“經驗做茶” 聖榖山茶場進入“數字製茶”時代

美妝、運動、收納……湖大學生 B 站“開課”,網友:健身視頻真下飯!

WS 2022全球醉受歡迎香檳TOP10齣爐

曾是中國四大名酒之一,與茅台肩並肩,如今少有人提起,好可惜

雲岩區:傢門口的“健身房”,等你燃燒卡路裏!

“酸加,痛減,麻不練”?這些跑步知識快來瞭解一下!

嶗山煙火,春茶飄香

“億起來運動”隨手拍 關注潮流運動

新尚|“宅傢”是一門學問5:健康瑜伽

“億起來運動”隨手拍 記錄水上運動美好瞬間

遵義桐梓縣堯龍山1000株古茶樹群發新芽,樹齡最長的達1200年

“冰廣式”,廣東人聽瞭直搖頭

西湖龍井,如何輕鬆辨彆真僞?

“春睏”可能是身體發齣求救信號!這9個瑜伽體式幫你擺脫春睏!

4月養花選它,夏天40℃高溫照樣開滿枝頭,一開就是大半年

奔富“中國版”再惹爭議,富邑貼牌寜夏産區是利還是弊?

嵊州人,茶葉炒年糕你吃過嗎?暉鍋工藝,你看到過嗎?快來…

陝西一水坑火瞭,上百人圍在一起釣魚,網友:不釣乾淨不甘心

陳亞男新作品練瑜伽,盡顯身材,網友:猛喝82年伏特加都沒想明白

東弗裏斯蘭的茶香

辦公室小白福利來瞭,久坐發胖?5個動作幫你甩掉贅肉

釣魚的心情好和心情不好魚獲也是有區彆的

開髖體式很重要,夯實基礎改善體質,嗬護身體更健康!

雙語說河南|信陽毛尖正式進入開采季

隻需兩步,學會太極拳中的“裹襠”

太極拳“空靈境界”的證悟

感悟練太極,青年、中年、晚年時期狀態

太極內功的修為方法是什麼?

女人凍齡有秘訣!練好這組瑜伽,重建身體平衡!

5個比平闆支撐還好的核心練習動作,你值得擁有!

聽說這10個瑜伽倒立超級流行,你能做幾個?

釣魚界的兩大經典騙局,分彆是什麼?

點贊!虹山湖市民公園的“室外智能健身房” 讓市民實現“零健身”願望

健身|塑造有型腹肌,“剪刀腿”必不可少

如何釣黃花魚?釣黃花魚有哪些技巧?釣黃花魚的五個秘訣

13套序列圖·162個體式,豐富你的瑜伽訓練動作庫

安徽一名酒“隕落”,曾經傢喻戶曉,如今卻因走不齣當地險些倒閉

春季釣淺灘,核心招數隻有一條,選擇天氣和釣點,都滿足這個特點