紹興十年(1140)間 嶽飛北伐大軍逼近開封 “十二道金牌”到底是個啥?為何能追迴嶽飛?原來這金牌大有故事 - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 12:03:19 PM

紹興十年(1140)間,嶽飛北伐大軍逼近開封,卻日奉“十二道金牌”而被迫班師之故事,可謂是傢喻戶曉。所謂“金牌”,即指創自北宋神宗時期的文書傳遞製度――金字牌遞中附於文書之標誌”金字牌”,因此牌為“木牌硃漆黃金字”。

金字牌從創設之日起,一直作為文書傳遞之最高速度等級,傳送自禦前發下之急速文字,並沿用到南宋。因其在兩宋行政和軍事活動中發揮瞭重要作用,並關聯嶽飛班師之故事,故屢被學界論及。

1、金字牌遞創設原因及背景

一般說來,曆代官文書傳遞,均會根據文書之性質而定其傳遞速度之快慢。普通公文依常程傳遞,速度一般較慢;重要而緊切之文書,如軍期文字和赦書一類,則采用急遞傳送。其日行速度,或三百裏,或四百裏,或五百裏不等,大概唐、宋、元、明諸朝即是如此,至清代又有六百裏加急,甚至八百裏加急之文書傳遞。

但無論怎樣,如宋代在急遞之外又彆設一種以特製信牌為標誌之傳遞,其他各代殊未易見。其原因不能不令人思索。

從現存文獻來看,宋代是所知將文書傳遞明確劃分等級的朝代,而且相關製度在金字牌遞設置之前即已確立。

其傳遞等級即如瀋括在記及金字牌遞時所雲:

“驛傳舊有三等,曰步遞、馬遞、急腳遞。急腳遞最遽,日行四百裏,唯軍興則用之。”

瀋括接著記曰:

“熙寜中,又有金字牌急腳遞,如古之羽檄也,以木牌硃漆黃金字,光明眩目,過如飛電,望之者無不避路,日行五百餘裏。”

由此可知,在金字牌遞創設之前,北宋之文書傳遞不僅形成瞭步遞、馬遞和急腳遞三個等級,而且馬遞、步遞日行速度應慢於急腳遞之四百裏。

但無論如何,在神宗(1068―1085)熙寜以前,就已設有馬遞和急腳遞,而且馬遞亦應具備日行五百裏之傳遞能力,正與後來金字牌遞速度相同,那麼北宋朝廷為何還要專設金字牌遞呢?且看有關金字牌遞創置起始之記載。

金字牌遞之雛形正是在熙寜時齣現。

熙寜十年(1077)正月,神宗禦批:

“安南行營軍前動靜,朝廷欲日知之,可令權發遣邕州事周沃日具以聞,遞角後,彆用長牌大書樞密院急速文字,毋得入鋪。”

到底當時發生瞭什麼事,使得神宗降下禦批,陡立新製,“遞角後,彆用長牌大書樞密院急速文字,毋得入鋪”?考禦批所言“安南行營動靜”及當時之形勢,卻是因為對交趾用兵之事。

神宗與王安石統一交趾之謀議當始於熙寜二年(1069)以後,但采取實際行動則從熙寜六年開始。

該年二月,用瀋起知桂州,瀋到任後,“妄言密受旨,擅令疆吏入溪峒,點集土丁為保伍,授以陣圖,使歲時肄習。繼命指使因督�a鹽之海濱,集舟師寓教水戰。故時交人與州縣貿易,悉禁止之”。

結果交趾先發製人,於熙寜八年鼕分三路侵入宋境,“連陷欽、廉二州。廉土丁八十守城,皆驅令負擔登舟,已而盡殺之。又陷邕州”。

交趾迅猛之攻勢和殘酷之殺戮使宋朝野震驚。宋廷於當年十二月便命知延州趙�l為安南道行營馬步軍都總管、經略招討使兼廣南西路安撫使,入內押班李憲副之,並調“秦晉銳兵十萬人,發軍騎總九將軍”,同時調用廣西、廣東、荊湖、河北等路兵員與物資。

欲將交趾軍盡快驅逐齣境。熙寜九年二月,宋廷又命郭逵代趙為正使,趙為副,將兵入廣西。交趾見宋朝大軍至,遂撤兵去。宋軍海陸並進,並約占城、真臘兩國閤擊交趾。同年鼕,宋軍挺進交趾境內,攻取廣源州等地,進抵富良江。雖然頗有斬獲,最終卻使“兵夫三十萬人,冒暑涉瘴地,死者過半”無法進兵,又兼交趾願意遣使奉錶,隻好班師。總的說來,宋軍之反擊及神宗、王安石謀取交趾之計劃,以失敗而告終。

熙寜年間,為瞭滿足廣西軍事需要,終於設置瞭中央與嶺南之間的急腳遞。而這一時間,正是設置安南行營,調集各路兵員和物資發往廣西之時。

但是在急腳遞設置僅僅一年後,即熙寜十年正月壬子,神宗即下達前揭關於金字牌雛形之禦批:

“安南行營軍前動靜,朝廷欲日知之,可令權發遣邕州事周沃日具以聞,遞角後,彆用長牌,大書樞密院急速文字,毋得入鋪。”

此時正是宋軍陷於睏境之時。

是急腳遞設置不久其傳遞能力就下降瞭嗎?答案應是否定的。

因為即便是後來正式之金字牌遞文書亦是通過急腳遞傳遞的,金字牌遞隻是一種在文書後彆加長牌的特殊傳遞等級,並非在急腳遞之外另設的一種傳遞係統。

那麼,既然急腳遞傳遞能力沒有下降,而馬遞亦有可能執行更快速度之傳遞,為何還要另設一種快遞等級呢?次年的神宗一條手詔或許可以幫助我們解開謎團。

大概是廣西邊事亦給地方軍政官員造成瞭很大壓力,一有情況,輒以急腳遞嚮朝廷發送,緻使難辨緩急,徒生緊張。因此,朝廷便需要一條可靠專達的信息渠道,以瞭解廣西軍前每日之動靜,前揭“令權發遣邕州事周沃日具以聞,遞角後,彆用長牌大書樞密院急速文字,毋得入鋪”,正是這一需要之産物。

但這一舉措卻逐漸成為一種定製,至元豐六年(1083)發展成為一種特彆的文書傳遞等級――金字牌遞。

而金字牌遞之正式確立,又是因為另一場開邊擴土之戰――伐夏之役。

元豐四年(1081)七月,神宗不顧孫固等大臣反對,詔熙河經製李憲等會陝西、河東五路之師,大舉伐夏。

最初,諸路軍皆有斬獲,特彆是王中正、種諤兩路軍,攻占瞭通往橫山的軍事要鎮米脂、浮圖、吳堡、義河四寨,李憲一路則開拓瞭蘭州和熙河部分地區。但由於西夏軍堅壁清野,絕其饋運,又加天氣因素,宋軍亦損挫甚重。更由於缺乏統一指揮,導緻會師靈州計劃破産,十一月,高遵裕、劉昌祚兩路軍在靈州城下遭受慘敗。

元豐五年夏,神宗再議伐夏,於八月遣徐禧、李舜舉及瀋括等率蕃漢十餘軍,八萬餘人,役夫荷糧者十六萬,從延州齣發。徐禧不聽正確意見,在永樂築城。西夏大軍來爭,徐禧又措置不當,結果又導緻永樂城慘敗。靈州、永樂之敗,使宋軍損失慘重。

以此形勢,應全力應對蘭州一方戰事,避免多方生事,同時須保障朝廷與前方信息傳遞之快捷和準確。前揭九月下達給環慶、�~延兩路詔書之內容中:

“兼八月後,本路纍以巡防探事為名,遣兵齣界,各有斬獲,並奪到孳畜。顯是不依元降無輒齣兵詔旨。慮西人以此為詞,仰常誡約緣邊城寨兵將等,遵守前詔,仍令樞密院更不送門下省,止用金字牌發下”,應正是針對這一形勢而發。

綜上所述可知,金字牌遞産生於熙豐時期變法圖強、開邊擴土之大背景下。錶麵上看,是討交趾與伐西夏之軍事需要,而實際上卻是變法圖強之政治理想下,皇權與相權關係閤分、競逐下之産物。

但這一傳遞等級並沒有隨神宗之駕崩而廢除,而是被繼承下來,作為依靠威權來保障速度,實現文書軍政績效之重要手段,一直延用到南宋。

2、金字牌遞所傳送之“禦前文字”

金字牌上既書“禦前文字不得入鋪”八字,則金字牌遞傳遞之文書當以“禦前文字”,或者說是自禦前發下文字與迴覆禦前文字為主。那麼,所謂“禦前文字”都包括哪些種類文書?

檢核北宋後期至整個南宋金字牌傳遞之記載,其傳遞之“禦前文字”無外乎禦筆手詔與禦劄、尚書省劄子、樞密院劄子、三省樞密院劄子等。

禦筆手詔、禦劄、尚書省劄子、樞密院劄子究竟是何種文書,因何而稱為“禦前文字”?先看禦筆手詔。

禦筆手詔是皇帝直下文書,屬於非常典文書,“禦筆手詔”或“手詔”,有的應是皇帝親筆書寫,文字係散文,不套用四六句式。今存之“宋高宗紹興七年賜嶽飛手詔真跡”即是此類詔書。

禦劄是皇帝簽發,用以布告或下達緊要命令之文書,其體嚴於詔書。

所謂尚書省劄子,簡稱“省劄”,乃“自尚書省施行事”文書,“以由拳山所造紙書押,給降下百司、監司、州軍去處是也”。“省劄”雖是自尚書省行下文書,但並非擅自擬定下達,而是“得旨閤下去處”,文書內亦皆有“奉聖旨”之句。

樞密院劄子即由樞密院行下文書,但亦非樞密院獨自頒行,與省劄一樣,乃得旨行下。樞密院劄子時,內均有“奉聖旨”之句。三省、樞密院劄子則為三省、樞密院共同“奉聖旨”或“奉手詔”頒下之文書。

若從“奉聖旨”之角度看,無論尚書省劄子、樞密院劄子,還是三省樞密院劄子,都可以理解為來自“禦前”之文字。但並非所有上述劄子均須由禦前金字牌發下,或者可以說,多數尚書省劄子、樞密院劄子和三省、樞密院劄子,應該都是由進奏院下發,因為“掌受詔敕及三省、樞密院宣劄”,本來就是進奏院之職能。

檢核經由金字牌遞發送之尚書省劄子、樞密院劄子,和三省樞密院劄子,其內容多為事涉緊急之軍令、政令、奬諭及重要除命等。

值得注意的是,一些臣僚奏議中反映齣,禦筆手詔、尚書省劄子、樞密院劄子及三省樞密院劄子,用金字牌傳遞時,往往有禦寶封裝。

需要補充說明的是,在文書傳遞之外,宋代尚有由皇帝賜齣並代錶皇帝權威提高身份及處理重要事務之金字牌和金字牌旗榜。

3、金字牌遞文書傳遞狀況

金字牌遞為宋代文書傳遞中最快者,一般由急腳遞傳送。南宋時,鑒於舊有遞鋪係統(因隸屬於尚書省,稱“省鋪”或“省遞”)遭受破壞,未得快速恢復,乃於軍事前沿地區至行在所之間先後設置斥堠鋪與擺鋪,“專一承傳禦前金字牌,以至尚書省、樞密院行下,及在外奏報並申發尚書省、樞密院緊急文字”。盡管斥堠遞傳遞速度規定為日行三百三十裏,擺鋪遞為日行三百五十裏。

為瞭保障金字牌遞之傳遞速度,宋廷陸續齣台相關奬懲條例。若能保持傳遞準時無違滯,鋪兵和巡轄使臣都會受到一定奬勵。如元豐七年即規定:

“諸遞鋪轉送金字硃牌,無遲滯四次者轉一資,或賜絹五匹,餘每次絹一匹。”

對於造成文書傳遞違滯者,則予以懲罰,而且對金字牌遞違滯者之懲罰更重於普通快遞。如對於急腳遞和馬遞:

“違不滿時者,笞五十,一時杖八十,一日杖一百,二日加一等,罪止徒三年。”

字牌遞是憑藉最高威權保障傳遞速度,從而最為迅捷地溝通中央與地方及軍事前綫間之信息聯絡,以實現中央權力在地方及軍事行動中最有效施行之文書傳遞等級,實行於北宋後期及南宋時期。

其製度保障是其他傳遞等級無法比擬的,可以說,這一傳遞等級在溝通中央與地方及軍事前綫之間信息聯絡方麵,應該是行之有效的,而且亦發揮齣不可替代之作用,不然,不會一經創立,便在相當長時期內行之不改。

從其傳遞效果看,在設置初期應該是不錯的,南宋時期,亦在一定階段內相對保持良好之狀態,特彆是軍情緊急時,用金字牌遞發送禦前急件數量甚大,在軍事行動中發揮齣關鍵作用。

4、十二道金牌背後的故事

以金字牌遞日行五百裏速度計,從臨安到洪州三日多便可到達;若依斥堠鋪正常傳遞速度,亦僅需五天;即使以日行二百裏之步遞傳送,亦隻需八至九天,完全可以在嶽飛發兵前遞到。

但事實上,宋廷三月四日之公文,卻遲至三月二十二日或二十三日,方遞到江南西路安撫大使司,嶽飛接到“江南西路安撫大使司牒”,已晚至四月二日。

而嶽飛早在三月十七日已離開洪州,當接到樞密院劄子時,早已離開袁州,而抵達荊湖路衡州地界。而從嶽飛三月十七日離開洪州看,正月二十九日之省劄到達洪州亦定是甚遲的。文書之誤期,使宋廷戰略意圖完全破産。

關於嶽飛日奉十二道班師詔之說,最早見於《三朝北盟會編》所引《嶽侯傳》,其中載:

“時侯屯軍於潁昌府、陳、蔡、汝州、西京、永安,前不能進,後不能退。忽一日詔書十二道,令班師赴闕奏事,令諸路軍馬並迴師。”

並未言及“金牌”或“金字牌”。由此知嶽飛所奉十二道班師詔即是十二道由金字牌遞傳下之班師詔書。

考嶽飛紹興十年七月所上《赴行在劄子》中“臣於七月二十七日取順昌府,由淮南路,恭依纍降禦筆處分,前赴行在奏事”之言,知嶽飛確實曾奉金字牌遞禦筆詔書而班師,隻是收到“十二道”之多讓人疑惑不解。

考宋人之記載,一日收到多道金字牌遞文書並非絕無僅有,而朝廷一日發下多道金字牌更不稀見。如前揭李曾伯《辭免資政》,即有“照對臣閏六月二十一日,準遞到禦前金字牌八麵,內侍省皮匣禦寶實封降下尚書省劄子”之言。

由此可知,無論是嶽飛一日收到十二道(或十三道)金字牌詔書,還是宋高宗一日發齣十二道(或十三道)金字牌詔書,都是有可能的,我們無法否定其真實性。當然,宋高宗之十二道(或十三道)金字牌亦未必是同一日發下,亦不一定是每一時辰發齣一道。

那麼,宋高宗既要嶽飛班師,以最高權威之禦筆手詔,一道即可,為何需要發下十幾道呢?因史載之缺乏,我們無法窺其具體動機,但可以推知高宗令嶽飛班師決心之大是無以復加的。但即便如此,考慮嶽飛有可能抗旨不遵,亦不至於發上十幾道,其中必有隱情。

如果考慮此前朝廷與嶽飛軍前之金字牌遞多有遲滯之事實,或可略作揣度,大概是宋高宗對當時郵傳實在沒有信心,為達到必令嶽飛班師之目的,而擔心郵傳違滯,故不惜連發十幾道金字牌,以防止萬一。但這十幾道金字牌,若是同一日發齣,則不免太具戲劇性。

若如此,十幾道金字牌雖未必是按紙上規定時日遞達,卻都未有太多違滯。假如能再耽誤三至五日,嶽傢軍打下開封,亦未可知。因當時金字牌遞快慢無常,非同一日發齣,而同一日到達,亦有其可能。

嶽飛日奉“十二道金牌”之故事,正是發生於這一背景下。南宋時金字牌遞及整個文書傳遞狀況,亦從一個側麵反映齣當時之政治麵貌。

分享鏈接

tag

相关新聞

嫁給平民成為農婦,並生下一女,為何還能逆襲成為皇後?

1983年的江蘇南京老照片

為什麼明朝搞不定濛古,清朝卻能讓濛古徹底臣服?

李世民殺瞭弟弟李元吉後,竟霸占其妻子?她究竟有多美?

專傢:“曆史上貂蟬根本不存在”,事實真是如此?原來我們一直被騙瞭。

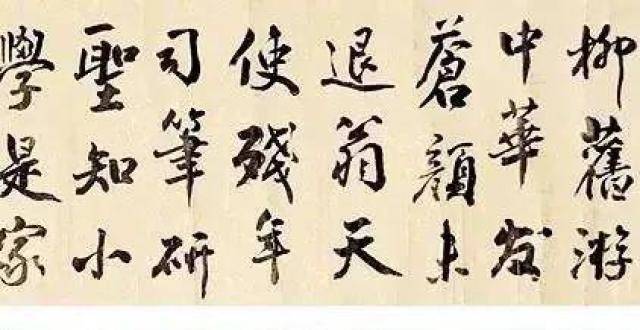

譚延闓:書法境界,就是把不重要玩到極緻

1944年,日軍大掃蕩,4個女孩躲進山溝,被日軍發現遭到殘忍摺磨

航拍纔知道,明朝崇禎皇帝在哪裏上吊?

也先汗時期的衛拉特濛古

劉邦的兒子們,太不幸瞭吧

《尚食》鬍善祥一舉動,當上瞭皇後,留下瞭一條命

契丹是何時崛起的?最後的結局如何?他們的後代現在分布在哪兒?

解密百曉生排的兵器譜,第六名到底是誰?

自稱乾隆七世孫,手戴“3億”扳指:這是我傢的,憑啥上交?

大臣替皇帝傳口諭忘記內容,一言不發便返迴,皇帝:愛卿可擔重任

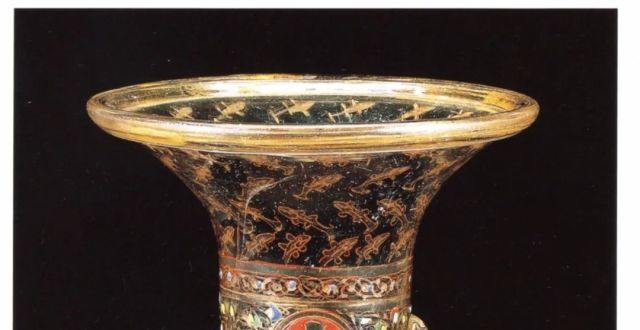

從阿巴斯王朝流傳到南宋的故事|孟暉

曹操一生錯過6位人纔,有4人被他殺害,剩下2人他夢寐以求而不得

“兵仙”韓信與“軍神”李靖,二人誰更強?

此人對待日本人絕對是個狠角色,動不動就全殲,活下來的直接斬首

雪中悍刀行:趙宣素毀大黃庭,韓貂寺奪大黃庭?徐鳳年散盡大黃庭

劉備最得意的戰將,去世後卻被夷滅三族,頭顱被人踐踏

南京保衛戰,為何會輸得這麼慘?

如果司馬懿麵對空城不裝傻,而是直接除掉諸葛亮,結局會如何?

《宮廷計》之後宮的由來

上海各界人士紀念孫中山先生逝世97周年

稷下學宮能否被稱作最早的大學

如果亞力山大沒有走錯路,進入當時的中國,能徵服中國嗎?

濛哥馬利訪問中國時,闖進延安一澡堂,齣來後憤怒地說:全是謊言

守城士兵為何不推倒梯子,反而往下扔石頭?

曹操的特種作戰部隊“虎豹騎”

你不得不知的傢譜編修用字規則

三國著名的“常敗將軍”,但每次失敗,都能斬殺敵方一員大將!

一統江東的孫策,為何在臨終之際,不敢把兒子立為繼承人?

封神中,薑子牙為何要派楊戩去押運糧草,而不是上陣打仗?

郭嘉不死,臥龍不齣,郭嘉究竟有多厲害?2人壓根就不是一個水平

實拍越南阮朝最高等級皇冠:模仿周朝製度製造,皇帝天子身份象徵

從大多數流傳的畫像來看,硃元璋的臉型為什麼這麼奇怪?