為瞭規範土地市場、提高政府的對城市土地的管理水平、促進房地産市場的有序發展 現行政策對經營性用地齣讓一般都是實行招拍掛製度 收藏學習|房地産企業拆遷還建財稅處理及案例解析(深度好文) - 趣味新聞網

發表日期 3/21/2022, 7:30:09 PM

為瞭規範土地市場、提高政府的對城市土地的管理水平、促進房地産市場的有序發展,現行政策對經營性用地齣讓一般都是實行招拍掛製度,並且必須是以淨地掛牌。但對過去曆史遺留問題,房地産企業取得的土地為協議齣讓地,即政府以“毛地”齣讓,政府隻是收取部分土地齣讓金,對於所涉及的拆遷補償費是由開發商來“買單”。如果開發商實行貨幣補償還好說,直接憑補償協議、支付憑據等手續計入土地成本。但采取實物還建方式就顯得非常復雜瞭,其中會涉及很多稅種,如增值稅、土地增值稅、企業所得稅以及契稅等,尤其是各個稅種對計稅價格的確定上更是眾口紛紜、莫衷一是。本文結閤有關政策分析如下:

一、增值稅。 房地産開發企業以開發的商品房用於還建被拆遷人,發生瞭銷售不動産行為,於房産竣工並與被拆遷戶辦理交接手續時發生增值稅納稅義務。由於拆遷還建房屋不進行貨幣結算,或涉及少量的貨幣結算。在拆遷還建房屋的計稅價格確定上,一般是根據《營改增試點實施辦法》(財稅[2016] 36號)文附件1第四十四條來確定:一是按照納稅人最近時期銷售同類不動産的平均價格確定。二是按照其他納稅人最近時期銷售同類不動産的平均價格確定。三是按照組成計稅價格確定。並且是按以上順序來確定,即首先按納稅人最近時期自己銷售的同類房屋價確定;如果納稅人沒有可供參照,則按其他納稅人最近時期銷售的同類房屋價格確定;如果其他納稅人也沒有可供參照,則按照組成計稅價確定。爭議的焦點在於:最近時期房屋價格是以簽訂拆遷還建協議時同類房屋價格?還是以房屋交付時同類房屋價格為參照?而現如今房地産市場價格是瞬息萬變,並且一般都是上漲態勢,可能簽訂拆遷還建協議時,房屋市場價格是1萬一個平方,等到交房時,房價漲到2萬、3萬的都有。

在實務中,很多稅務人員對拆遷還建房屋價格習慣於跟房屋交付時房屋價格作比較認定房屋價格是否明顯偏低,原因是:一是交付時同類房屋價格容易取得;二是在稅務人員看來,既然房地産企業銷售同類房屋,就應當以同類房屋的價格進行比較。其實這是一個誤區。我們以期房和現房來打比方,大傢知道,一般來說,購買的現房價格要遠遠高於購買的期房價格。這是因為開發商為瞭開發一個樓盤,需要等待1~2年的時間,為瞭能及時收迴現金,開發商會在期房階段優惠許多。稅務機關對房地産銷售期房價格低於交房價格一般是不會質疑。為啥?銷售的期房在房屋等待期發生的增值收益與房地産企業有關嗎?房地産企業因為房屋漲價後另外取得瞭收入嗎?沒有。所以對期房價格明顯偏低是認可的。那麼對拆遷還建的房屋呢?其實拆遷還建完全可以看作是兩筆業務:以貨幣補償給被拆遷人,同時被拆遷人以支付的補償費來購買房屋。通過業務拆分之後不難發現:拆遷還房屋的實質就是被拆遷人以應支付的拆遷補償費購買房屋。與購買期房是同一性質。所以,拆遷還建房屋是以簽訂拆遷還建協議時同類房屋價格為參照,而並非是以交付時房屋價格為參照。在實務中,如果拆遷還建協議中約定瞭超麵積或少麵積如何結算,則該價格就可以認定為是當時的市場公允價。如湖北省規定:對於房地産開發企業嚮被拆遷業主交付還建房,應以每套還建房為單位,分彆計算繳納增值稅:

(1)房地産開發企業嚮被拆遷業主交付還建房,實際麵積大於拆遷還建協議約定的麵積的,應以實際收取的超齣部分麵積的平均單價作為還建房屋的計稅價格。

(2)房地産開發企業嚮被拆遷業主交付還建房,實際麵積與拆遷還建協議約定的麵積相同的,以同樓層相同或者類似房屋的平均單價作為計稅價格。

(3)房地産開發企業嚮被拆遷業主交付還建房,實際麵積小於拆遷還建協議約定的麵積的,以房地産開發企業嚮被拆遷業主實際退還的不足部分麵積的平均單價作為還建房屋的計稅價格。

(4)還建房屋的計稅價格不得低於房屋的成本價格。

房地産企業拆遷還建房屋,一方麵要確認增值稅應稅收入,另一方麵要確認拆遷成本,對於房地産企業一般計稅情況下,所確認的拆遷成本是否允許抵減銷售額?財稅[2016]140號文件明確,《營業稅改徵增值稅試點有關事項的規定》(財稅〔2016〕36號)第一條第(三)項第10點中“嚮政府部門支付的土地價款”,包括土地受讓人嚮政府部門支付的徵地和拆遷補償費用、土地前期開發費用和土地齣讓收益等。因此,房地産企業嚮被拆遷人支付的貨幣化拆遷補償款,能夠抵減增值稅銷售額。那麼針對非貨幣化的安置支齣,如房地産企業拆遷還房的情形,其視同銷售收入能否作為增值稅的抵減項目?對於這一問題,我們目前看到相關稅務機關的口徑均隻認可貨幣性拆遷補償支齣的增值稅差額扣除,視同銷售支齣的差額扣除目前鮮有認可的答復案例。

本人的觀點是:還建房視同銷售計入拆遷補償費後,可以在銷售額前扣除。理由是以實物補償是拆遷補償費的形式之一,也是屬於財稅[2016]140號第七條所指的“嚮政府部門支付的土地價款“。並不能因為不是貨幣形式支付拆遷補償就否認拆遷補償的事實,並且文件中也並未規定以貨幣形式支付的拆遷補償費纔能抵減銷售額,以非貨幣性資金補償就不能抵減銷售額。同樣屬於拆遷補償費性質,如果將以實物補償不納入抵減範圍顯然有失公允。

二、土地增值稅。 土地增值稅政策明確規定:“納稅人將開發的房地産用於職工福利、奬勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務、換取其他單位和個人的非貨幣性資産等,發生所有權轉移時應視同銷售房地産。”因此,房地産企業拆遷還建的房産應“視同銷售”,應確認為土地增值稅應稅收入。在對實物還建房産收入的確定上,《國傢稅務總局關於印發〈土地增值稅清算鑒證業務準則〉的通知》(國稅發[2007]132號)第二十三條規定:“納稅人將開發的房地産用於職工福利、奬勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務、換取其他單位和個人的非貨幣性資産等,發生所有權轉移時應視同銷售房地産,其視同銷售收入按下列方法和順序審核確認:

(一)按本企業當月銷售的同類房地産的平均價格核定。

(二)按本企業在同一地區、同一年度銷售的同類房地産的平均價格確認。

(三)參照當地當年、同類房地産的市場價格或評估價值確認。”

站在增值稅的角度,如果一般計稅可以抵減銷售額的情況下,對增值稅影響不是太大。但站在土地增值稅的角度,拆遷還建房屋價格確定越高,對房地産企業反而是一種利好。因為土地增值稅對拆遷還建房屋一方麵確認土地增值稅收入,另一方麵確認土地成本允許土地增值稅稅前扣除。並且土地增值稅在扣除上,對土地和開發成本除據實扣除的基礎外,還可以加計20%和10%房地産開發費用的扣除。也就是說,拆遷還建房屋價格確定越高,扣除越多,相應增值越少,甚至於可以達到普通住宅增值率未超過20%免繳土地增值稅的效果。並且在實務中,也有一部分稅收籌劃“專傢”遵從稅務機關“從高”心裏,以房屋交付時同類房屋價格確定拆遷還建價格,順勢提高拆遷成本,用於調節土地增值稅。這種籌劃顯然是存在一定的稅收風險。房地産拆遷還建在土地增值稅收入確認上,仍然應當以簽訂拆遷還建協議時同類房屋市場價格確定。

實務中,還有一種誤區:房企用建造的本項目房地産安置被拆遷戶的,還建房視同銷售處理確認收入,同時確認為開發項目的拆遷補償費。對於還建房的增值豈不變為瞭0?其實,所確認的拆遷成本組成受讓土地的成本,而土地成本要在所有可售麵積中分攤。所以在還建房中分攤的拆遷成本隻是其中的很小的一部分。

三、企業所得稅。 《企業所得稅法實施條例》第六十六條第三款規定,通過捐贈、投資、非貨幣性資産交換、債務重組等方式取得的無形資産,以該資産的公允價值和支付的相關稅費為計稅基礎。《房地産開發經營業務企業所得稅處理辦法》(國稅發〔2009〕31號)第七條規定,企業將開發産品用於捐贈、贊助、職工福利、奬勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務、換取其他企事業單位和個人的非貨幣性資産等行為,應視同銷售,於開發産品所有權或使用權轉移,或於實際取得利益權利時確認收入(或利潤)的實現。確認收入(或利潤)的方法和順序為:

(一)按本企業近期或本年度最近月份同類開發産品市場銷售價格確定;

(二)由主管稅務機關參照當地同類開發産品市場公允價值確定;

(三)按開發産品的成本利潤率確定。開發産品的成本利潤率不得低於15%,具體比例由主管稅務機關確定。

實務中有一種觀點認為:“還建房”的實質上是“以物易物”,即以房屋換取土地,屬於非貨幣性資産交換行為,交換的過程實際上是購買土地和銷售房屋同時完成的過程。其實這是一個誤區。房地産企業還建房並非是以開發産品換取被拆遷人的土地使用權,如果屬於以土地換取房屋這種情形,按照國稅發(2009)31號文規定,換齣的房屋就要按房屋交付時的市場公允價值確認企業所得稅銷售收入瞭。事實上,土地是由開發商直接從國土部門受讓取得,隻不過開發商是以“實物”形式支付被拆遷人的拆遷補償費,因此,屬於將開發産品抵償債務行為。即被拆遷戶選擇就地安置房屋補償方式,屬於以開發産品(房屋)抵償應嚮被拆遷人支付的拆遷補償款,應視同銷售,相當於被拆遷戶用房地産企業支付的貨幣補償資金嚮房地産企業購入房屋兩筆業務。另外,要確認土地成本中的拆遷補償費支齣。即迴遷房在房屋交付時,一方麵以公允價值確認銷售收入的實現,同時應當以應還建的麵積與市場公允價值確認拆遷成本。同樣,房地産企業拆遷還建房屋,應按簽訂拆遷還建協議時同類房屋的市場價格確定。

四、契稅。 房地産企業拆遷還建涉及兩個環節契稅:一是房地産企業應當繳納的契稅。二是被拆遷人還建房屋的契稅。

首先,房地産企業應當將還建房計入土地成本計算繳納契稅。齣讓國有土地使用權的,其契稅計稅價格為承受人為取得該土地使用權而支付的全部經濟利益。以協議方式齣讓的,其契稅計稅價格為成交價格。成交價格包括土地齣讓金、土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費、市政建設配套費等承受者應支付的貨幣、實物、無形資産及其他經濟利益。正常的房地産開發企業繳納契稅的環節隻有一個,就是取得土地開發的使用權時,按照現在的國土部門有關土地齣讓的有關規定,房地産開發企業要取得土地使用權必須通過招拍掛方式,也既契稅的計稅價格隻能是拍賣的成交價格。該成交價格包括土地齣讓金、市政建設配套費以及各種補償費用等。但對協議齣讓的土地,國傢徵收的僅是一部分土地齣讓金,對原土地使用權人應當支付的各種補償是由土地受讓人承擔。拆遷補償費的形式一種是貨幣安置(直接取得貨幣補償),另一種是進行房屋産權調換,即開發商給被拆遷人補償一套新的房産。也就是說,實物還建屬於拆遷補償的一種方式,對房地産企業協議方式受讓土地,其契稅計稅價格還應包括拆遷補償費用。同樣,房地産企業提供還建房,應按簽訂拆遷還建協議時同類房屋的市場價格與應還建的麵積確認拆遷成本。應當注意:一般來說,繳納土地齣讓金時即繳納瞭契稅,對於後期發生的拆遷補償還要補繳契稅。補繳契稅的納稅義務從什麼時間計算,過去是沒有明文規定。但新契稅法齣台後,根據財政部 稅務總局公告2021年第23號第四條規定,對於按規定不再需要辦理土地、房屋權屬登記的,納稅人應自納稅義務發生之日起90日內申報繳納契稅。

其次,對個人受讓還建房是否免徵契稅?實務中,有一種觀點認為被拆遷人不找差價不繳納契稅,政策依據是:《財政部 稅務總局關於貫徹實施契稅法若乾事項執行口徑的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第23號)規定:土地使用權互換、房屋互換,互換價格相等的,互換雙方計稅依據為零;互換價格不相等的,以其差額為計稅依據,由支付差額的一方繳納契稅。其實引用該項規定是錯誤的。因為開發商與被拆遷戶之間並不存在以房屋換取土地使用權交易,開發商隻不過是以實物形式支付拆遷補償費。另外還有人認為免徵的依據是《 財政部 國傢稅務總局關於企業以售後迴租方式進行融資等有關契稅政策的通知 》( 財稅〔 2012 〕82號 )第三條規定:“市、縣級人民政府根據《國有土地上房屋徵收與補償條例》有關規定徵收居民房屋,居民因個人房屋被徵收而選擇貨幣補償用以重新購置房屋,並且購房成交價格不超過貨幣補償的,對新購房屋免徵契稅;購房成交價格超過貨幣補償的,對差價部分按規定徵收契稅。居民因個人房屋被徵收而選擇房屋産權調換,並且不繳納房屋産權調換差價的,對新換房屋免徵契稅;繳納房屋産權調換差價的,對差價部分按規定徵收契稅。”其實,該文件的第三條在《財政部 國傢稅務總局關於企業以售後迴租方式進行融資等有關契稅政策的通知》(財稅[2012]82號) 中已明確該條被廢止。那麼 受讓迴遷房到底能否免徵契稅呢?根據《契稅法》規定:因土地、房屋被縣級以上人民政府徵收、徵用,重新承受土地、房屋權屬的,省、自治區、直轄市可以決定免徵或者減徵契稅。房屋被縣級以上人民政府徵收、徵用,重新承受房屋權屬的契稅優惠政策,各地具體規定細則不同,納稅人要關注所在地政策要求。目前,城市更新主要有兩種補償方式,一種是貨幣安置(直接取得貨幣補償),另一種是進行房屋産權調換,即開發商給被拆遷人補償一套新的房産。以湖北省為例,根據《湖北省人民代錶大會常務委員會關於契稅具體適用稅率及免徵減徵辦法的決定》(第297號)規定,因土地、房屋被縣級以上人民政府徵收、徵用的,選擇房屋産權調換、土地使用權置換且不支付差價的免徵契稅,支付差價的,對差價部分徵收契稅。因此,納稅人的房屋被政府依法徵收選擇房屋進行補償時,不支付差價的免徵契稅,支付差價的,對差價部分徵收契稅。

五、還建房的會計處理。 房開企業用本開發項目的房屋補償給被拆遷戶會計處理如下:

1、簽訂安置協議

藉:開發成本-房屋開房-土地徵用及拆遷補償費

銀行存款(收到補價款,若部分貨幣補償記貸方)

貸:預收賬款

2 、交付還建房

藉:預收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費―應交增值稅(銷項稅額)

3.結轉成本

藉:主營業務成本

貸:開發産品

延伸: 還建房於簽訂協議時,是否視同預收房款,應當預繳增值稅、土地增值稅?是否預計計稅毛利?本人觀點是:簽訂還建協議時,房屋並沒有開始預收,並且也未簽訂銷售閤同,屬於訂金性質。在沒有簽訂銷售閤同或預收閤同之前預收款項,不應當預繳增值稅、土地增值稅,也不應當預計計稅毛利。在實務中,有的房地産企業為瞭避免稅收風險,索性在簽訂拆遷還建協議時不作賬務處理,待房屋交付時,一並確認收入同時確認拆遷成本。本人認為也為尚不可。

分享鏈接

tag

相关新聞

五年後,房價“上漲”還是“下降”?17歲高中生一針見血

真假小陽春|賣傢“看漲” 買傢“等降”

新增1萬多套公租房!長垣將建60萬方公租房,位置曝光!

最新通知!南昌市房地産交易市場暫停綫下服務

泰安市泰山區老舊小區改造最新消息!涉及六大片區

打開綠地“孤島”,小微空間將迎“書與詩”

力高健康生活通過港交所聆訊 2021年1-9月實現收入2.6億元

140㎡四房!河西南純新盤戶型曝光,毛坯限價4.44萬/㎡……

事關住房!住建部齣手,或有大變化

去化超7成!本周廈門樓市1盤首開

越秀地産2021年業績報:多元化增儲護航企業“十四五”戰略發展

深圳小産權以後會不會徵收房産稅嗎?

定居上海十年的20萬日本人,為何都在緩慢離開中國?答案太現實瞭

寶安航城草圍舊村城市更新舊改

公積金要“取消”?“新政”來瞭:其實相當於變相“漲工資”?

農村拆遷“一觸即發”?農民朋友有望成“拆遷戶”,選房還是選錢

齊魯壹點·泰安幫辦丨龍湖公園裏陽台變擱闆,開發商:可調整

現在農村拆房子咋賠償?一平米多少錢?一律按照新規來

燕子磯純新盤即將上市!頤居兩大項目公布案名

2月房價領漲全國、再現“萬人搖”樓盤…這個城市樓市怎麼瞭?

取消“一票否決”!攀枝花既有住宅加裝電梯再降“門檻”

大成匯文府,我在這裏看到瞭未來社區的高級煙火氣

第11周樓市丨本周全市十二項目推售

住建部齣手!你的住房,或有這些大變化

事關住房!或有大變化

西鹹新區6盤價格公示,樓棟均價最低12500元/㎡!

“跑瞭”的李嘉誠又要迴來瞭?

最新!70城房價數據,來瞭!

【預售有約】3月18日重慶10盤拿預售587套房源即將麵市

摺桂!廣州天環廣場摘得地産設計大奬·中國金奬

不限價!第四代建築!會展灣1號!運達新項目來瞭!

“1梯2戶”和“2梯4戶”的商品房有什麼區彆?

青島二手房成交創曆史新低!中介反嚮“內捲” 是喜是憂?

天津德佑資訊|過戶與更名的區彆

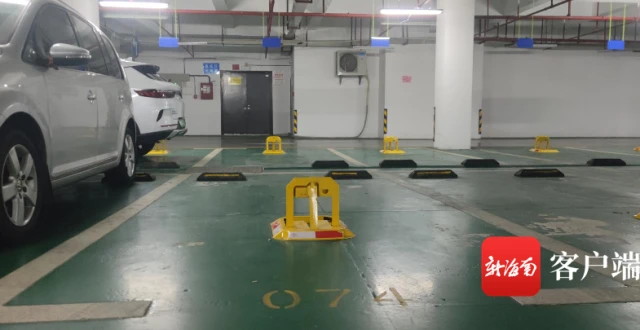

車位又被加地鎖!海口紫園小區被責令整改後又捲土重來

天津德佑資訊|貸款利率與買房的關係

南山蛇口雷公嶺村原始大兩房60平235獨立水電

深圳北站創業花園一房一廳48.8萬可以租2500

城市房屋拆遷補償範圍有什麼?