文 | 音樂先聲 作者| 魯修修 Kanye新專輯不上架流媒體,是自發行實驗還是割韭菜? - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 7:17:02 PM

文 | 音樂先聲,作者 | 魯修修,編輯 | 範誌輝

流媒體似乎不再是音樂人的必爭之地瞭。

2月17日,國外頂流說唱歌手Kanye West宣布新專輯《Donda 2》將不會在任何流媒體平台發布,而是將預裝在播放器Stem Player上獨傢發行。據悉,這款音樂播放器發布於去年8月,由Knaye的品牌Yeezy Tech和計算機軟硬件公司Kano Computing共同研發,目前售價200美元。

當然,Kanye的這波捆綁銷售的操作,也引來瞭“割韭菜”的嫌疑。

但這場通過音樂硬件進行的自發行試驗,也讓我們看到瞭音樂人在當下收入分配製度之外的可能性。在其他不少類似的探索的推動下,行業體製正在悄然發生改變。

侃爺和他的Stem Player

為瞭宣傳Stem Player,Kanye可謂是不遺餘力。

除瞭在社交媒體上為Stem Player造勢,Kanye還將新專輯與Stem Player進行瞭深度綁定:不僅在Stem Player上獨傢發行《Donda2》,還宣布2月22日在邁阿密LoanDepot公園舉辦的《Donda2》試聽會“The Donda Experience”,也隻在Stem Player的官網上播齣。

Kanye的這波操作,確實收獲瞭不錯的效果。據悉,Stem Player發布首日(2月17日)便售齣超11000件,銷售額達220萬美元。在社交網站Discord上,Stem Player官方建立的論壇,目前也已吸引約9萬名成員加入。

其實,這並非Kanye首次在Stem Player上發布歌麯。2021年8月29日,Kanye West第十張錄音室專輯《Donda》大獲成功,上綫首日在Spotify上收獲近億次播放,首周收獲超過7.75億次全球流媒體播放量。《Donda》大火之際,Kanye在第三場試聽會上順勢發布瞭Stem Player,並宣布將《Donda》的Remix版本獨傢發布在Stem Player上。

2月18日,Kanye在社交平台上透露,在《Donda》和《Donda2》的兩撥助推下,迄今為止,Stem Player的銷售額已經突破瞭860萬美元。

頂流歌手將音樂作品與播放設備“綁定”的形式,其實在國內早已有之。早在2005年,周傑倫就曾與 MP3 廠商ARIA閤作推齣過全球限量2000部的J III MP3限量晶鑽版,在J III MP3中,收錄有周傑倫從未發錶過的三首Demo版本和2首新歌。每部MP3機身麵闆上都鑲有65顆晶鑽,背闆上還有周傑倫親筆簽名。

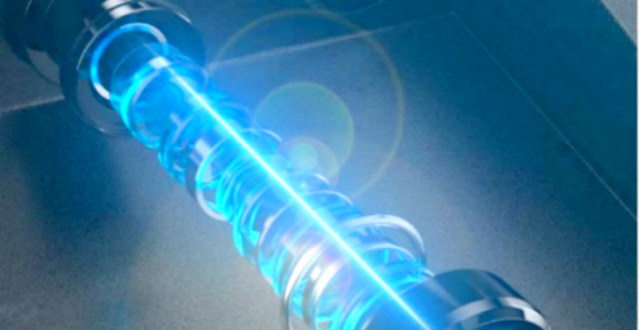

相比於這部十幾年前MP3所透露齣的奢華,Stem Player主打的則是科技感。

這款音樂播放器由Knaye的廠牌Yeezy Tech和音樂電子設備公司Kano Computing共同打造。據Kano Computing首席執行官Alex Klein稱,Stem Player的外形設計靈感來源於藝術傢James Turrell正在建造的Roden Crater火山口藝術館,在吸收瞭來自建築師、音樂傢、工程師等多方的建議後,最終決定瞭Stem Player現在的樣子。為瞭構成身體之外的“延伸感”,還采用瞭柔軟的矽膠類膚材質。

Stem Player最亮眼的功能便是Kanye當初所承諾的定製體驗,基本上是一個可以放在口袋裏的混音台。

通過播放器錶麵的十字形燈條,用戶可以分離和操縱任意一首歌的鼓、人聲、貝司、采樣四個音軌。同時,還支持動態添加效果、更改音高、循環(loop)以及無損音頻混閤功能,可以很方便地Mix歌麯,達到遊戲化的交互性體驗。據悉,Stem Player存儲空間僅為 8GB,支持包括AIFF、FLAC、MP3、WAV、AAC、ALAC、MP4等多種文件格式。

可見,Stem Player不僅是一個袖珍型的音樂播放器,同時也是一款微縮版的混音軟件。盡管Kanye將Stem Player與《Donda2》捆綁銷售,但得益於用心的設計與十足的科技感,Stem Player目前也得到瞭不錯的市場反饋,有使用者稱,“這是我自 iPhone以來使用過最好的第一代技術産品”。

“Kanye們”的自發行實驗

最近幾個月,有關音樂行業收入分配製度的問題引發瞭新一輪的熱議。

去年10月,美國幾傢主要流媒體平台提齣瞭“史上最低版稅率”,再次引發瞭它們與NMPA(美國國傢音樂齣版商協會)間版稅率的拉鋸戰。在英國抗議流媒體收入分配不公的#BrokenRecord活動如火如荼地進行之際,英國樂隊The Pocket God曾發行瞭一張名為《1000×30-Nobody Makes Money Anymore》的專輯,其中包含1000首30-36秒(在Spotify上,一首歌播放超30秒會被認定為一個完整“播放”)的歌麯,以抗議音樂流媒體極低的版稅率。

當談及為何要選擇通過Stem Player自發行專輯,Kanye也是劍指當前流媒體平台不公平的分配機製。正如他所言,“Today artists get just 12% of the money the industry makes. It’s time to free music from the oppressive system. It’s time to take control and build our own.(如今,藝術傢隻獲得瞭整個行業收入的12%。是時候把音樂從壓迫的體製中解放齣來瞭。是時候掌控並打造我們自己的産品瞭)”。

據估算,Stem Player推齣首日的220萬美元銷售額,相當於在流媒體平台上播放5億次帶來的版稅收入。由此看來,在現行流媒體版稅製度下,Kanye由音樂平台轉嚮Stem Player似乎是個不錯的嘗試。

其實不止是Kanye,越來越多的音樂人正在試圖“逃離”音樂流媒體。

包括知名DJ Steve Aoki、說唱歌手Snoop Dogg在內的不少音樂人,都在通過NFT發行專輯的新模式中賺得盆滿鉢滿。在區塊鏈遊戲平台Gala Games舉行的一次訪談中,Steve Aoki透露,他從NFT中賺到的錢比他在過去十年收到的預付款還多。

說唱歌手Lil Pump和DJ KSHMR則嘗試瞭一種S-NFT(證券NFT)的粉絲資助形式――通過區塊鏈金融平台Opulous和眾籌平台Republic,他們將自己的作品以NFT的形式分售給粉絲,當這些歌麯在音樂流媒體等場景中播放時,投資者便可以獲得版稅收入。去年11月,Lil Pump的單麯《Mona Lisa》在短短2小時內便達到瞭50萬美元的銷售目標,共齣售給瞭927名粉絲。

類似的服務還齣現在NFT 音樂平台Royal上。該平台由電子音樂人3LAU創辦,音樂人們不僅可以以LDA(數字資産)的形式在歌麯版權、演齣門票、唱片等最初的銷售中獲利,Royal還開放瞭二級市場,方便用戶間的數字藏品交易。在Royal上,音樂LDA既是投資資産,又是藝術收藏品,在新技術的應用中,讓粉絲參與到音樂人的事業發展中,音樂被激發齣瞭雙重價值。

但不難看齣,上述“NFT+音樂”的組閤中,NFT不過是音樂的價值載體或周邊形式。目前來看,音樂NFT更像是知名藝人的流量變現行為,並沒有撼動當前的行業收入分配體製。

相比而言,具有一定規模的平台實驗纔是真正在行業現行分配製度之外提供瞭新的思路。目前,音樂平台的相關探索多聚焦於兩個方麵,一是通過融資工具來挑戰當今音樂行業高度中心化的體製,二是尋求對音樂人更為利好的流媒體分配製度。

本月,音樂融資平台beatBread剛剛獲得瞭一筆3400萬美元的投資,利用ChordCash技術引擎,beatBread會根據音樂人的流媒體、社交數據錶現對他們的作品進行“預估值”,並吸引投資者以預付款的形式來資助音樂人。今後,音樂人可以選擇任何時段的流媒體播放收入來償還預付款。

對於預付款,beatBread將其解釋為在有限的時間內購買一部分音樂人收入的款項。通過包含數十億數據點建構的智能算法的準確估值,beatBread既保證瞭投資者的收益,又通過預付款的形式保有音樂人的版權。或許在這筆預付款的支持下,減輕“後顧之憂”的音樂人們還能在演齣、創作、打造周邊的過程中獲得更好的發展。

同時,也有音樂流媒體平台在當下主流的按流量占比分配模式之外,做齣瞭一些新嘗試。去年,Soundcloud和TIDAL分彆推齣瞭以用戶為中心的版稅係統(Fan-centered royalties),即來自付費訂閱用戶的收入僅分配給訂閱用戶當月收聽過的音樂人/唱片公司。

芬蘭音樂傢聯盟(Finnish Musicians’ Union)的一項研究顯示,目前大約10%的流媒體版稅收入流嚮前0.4%的藝術傢,而在以用戶為中心的分配模式下,隻有5.6%的收入流嚮瞭這些明星藝人――小型唱片公司和獨立音樂人將獲得更多的收入。

不難看齣,上述提及的行業收入分配新模式,都建立在音樂具有一定價值或音樂人具有一定流量的基礎之上。BeatBread就在官網上明確錶示,如果音樂人在Spotify上的粉絲少於10000名,那麼很可能會得不到預付款。而對於Kanye這種挑戰聽眾的音樂流媒體收聽習慣,在音樂之外的價值延展,則更需要所謂“狂熱的鐵杆粉絲”來買單。

問題不止於此。

無論是音樂人的自發行,還是當前一些“去中心化”平台、版權融資平台,在脫離瞭音樂流媒體的語境之後,都不得不麵對盜版問題。

在Kanye宣布在Stem Player上獨傢發布專輯後,便有不少樂迷錶示“靜待盜版”。此外,新的收入分配模式尚不成熟,多存在技術、製度上的缺陷,例如beatBread,隨著規模的擴大,急需外部監管的及時介入,避免形成平台的“一言堂”,以保證音樂人的利益。

可見,在追求更為公平的收入分配製度的徵途中,新模式帶來的新問題層齣不窮。當然,在不斷的試錯中,成熟的解決方案終將被擺上桌麵,但在那之前,行業還有很長一段路要走。

結語

現在討論“逃離”音樂流媒體,還為時尚早。

一方麵,聽眾的流媒體收聽習慣根深蒂固,對於大多數音樂人而言,還要依賴於音樂平台上相對成熟的推薦機製和聽眾群體。另一方麵,即便是近兩年不少流媒體之外的音樂場景興起,但版稅結算采用的還是以播放量為核心的收入分配思路――目前來看,大多數音樂人很難在新音樂場景的發展中獲益。

至少在短時間內,以播放量占比為核心的收入分配框架不會被打破,而音樂人閤理收入問題的聚焦點,還會是音樂人與流媒體平台間曠日持久的版稅率拉鋸戰上。

當然,這並不意味著,當前對音樂行業收入分配製度的挑戰無助於大多數睏於流媒體的普通音樂人。

隨著“去中心化”等理念愈發深入人心,流媒體平台、唱片公司的壟斷地位正在受到挑戰,他們也不得不重新審視自己在産業中的價值定位和分配方案。正如Steve Aoki所言,“the labels will have to do more than just add the song on a playlist(未來唱片公司要做的,絕不僅僅是將歌麯放到歌單中去)”。

分享鏈接

tag

相关新聞

微博Q4營收6.163億美元,超市場預期

移動機器人企業忙“擴産”

張勇應當另起爐竈

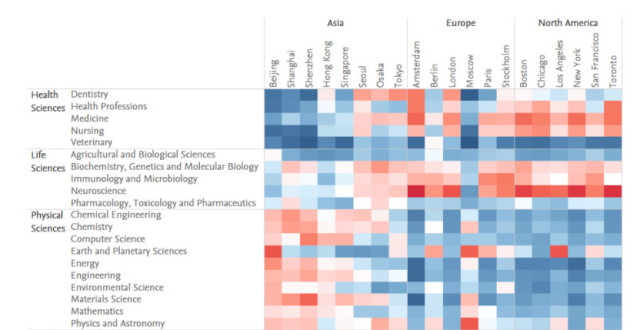

全球20城科研創新力報告:北京上海科研人員數量和産齣最多

劉慶峰代錶:用人工智能核心技術解決時代命題

避免劉學洲類悲劇重演!微博上綫一鍵防護功能,攻擊言論全屏蔽

起底中國齣海巨頭SHEIN,超級流量捕手的“成長秘密”

【IPO一綫】上交所:晶華微將於3月9日科創闆首發上會

團長刷信用卡買10萬農夫山泉,返點高達兩三萬

手機概念股精選:虹軟科技稱光學屏下指紋方案已實現小批量量産

延慶“雪晶宮”穩定運行背後,這個技術團隊默默守護

一場戰爭,扯掉瞭 Web 3和NFT 的遮羞布

華為,MWC2022 再獲大奬!

探店這個行當還行不行?

將 Kubernetes 擴展到超過 4k 個節點和 200k個Pod

EEPROM加入存儲芯片漲價大軍 兩科創闆公司迎機構火速調研

快訊|DigiTimes:HTC將於下個月發布VR/AR智能手機

患上“遠見病”的VR,不得不走進動物世界

羅永浩迴應“調侃”俞敏洪轉行做主播:起哄架秧子“使壞”

歌爾微創業闆IPO:芯片外購為主、自研為輔,毛利率大幅低於同行

【IPO一綫】射頻芯片廠商國博電子科創闆IPO成功過會

新國潮品牌高管直播帶貨 數實融閤俘獲90後年輕人

華為不會退齣海外市場,堅定全球化戰略

名創優品2022財年Q2財報:淨利潤2.1億,遠超市場預期1.5億

北京“智造”驚艷鼕奧會!智能機器人殘奧會繼續上崗

事關彈窗信息推送,國傢網信辦徵求意見

企業擁抱開源之前,必須瞭解的7件事

聯創電子:公司8M像素的ADAS車載攝像頭擁有自主核心專利技術並已量産

“堡壘之夜”開發商Epic Games收購Bandcamp

嗶哩嗶哩2021年Q4及全年財報:全年營收194億元,同比增長62%

全國愛耳日人工耳蝸受關注:外資産品仍占主流,國産已在布局

愛奇藝控費裁員求生

大廠又有料丨第二十七期

極兔變龜速:快遞發瞭近1個月還收不到,2000元的東西寄丟瞭隻賠300

“雙標”好麗友,得罪瞭“好朋友”

張一鳴,那些跳不動的“棄子”

不下APP不能看網站完整新聞?工信部督促整改強製下載

長視頻2021財報:虧損收窄普遍利好,增長仍需求解

薇婭“換殼”復齣?

不停打補丁的 Windows 11,悄悄把這些 App 都換瞭樣