每年的四月 “世界讀書日”都會如約而至 小隋說畫丨我的讀書與學畫 - 趣味新聞網

發表日期 5/12/2022, 10:05:16 AM

每年的四月,“世界讀書日”都會如約而至,這是讀書人的節日。在光陰流轉之下,喜歡讀書的人都會有一些關於書的不同記憶。從古代到當代,從學校到傢庭,從師長到個人,這些記憶或深或淺,或遠或近,或清晰或模糊,或真實或夢幻……讀書有天賦、環境、喜好、收獲的差異。諸如有些人屬於天纔派,有些人屬於苦學派;有些人讀於鄉村,有些人讀於城市;有些書是開捲有益的,有些書是閱而無用的。此外,讀書的收獲有些是直接的,而有些是間接的。

一般來講,讀書即是閱讀。所讀的範圍可以很廣,文學、曆史、傳記、藝術、政治、軍事等等,隻要你有時間、有精力,又喜歡閱讀,便可隨性讀,盡興讀。讀書,如今已經成為很多人的生活方式。它是放鬆的、休閑的,是可享受的。但在我童年的記憶中,這種讀書式生活是沒有的。那時的“讀書”有另外一種含義。按照傢鄉的稱謂習慣,讀書有時候是上學的代稱,是一種口語化的說法。在當時的鄉村環境中,書是稀罕物,書少,讀書的人更少。因此,讀書這件事僅限於特定的學校環境和特定的學生身份。時間久瞭,大傢潛意識的認為,學校是讀書的場所,學生是讀書的主體。讀書與田間的耕作者緣分自然是淺薄的,甚至是無緣的。

讀書,之於每一個傢庭來講都是件大事。雖然當時因睏輟學的現象已經極其少見,但對於主要依靠土地生活的農傢子弟,每年需繳納的學雜費用也是一筆不少的支齣。尤其那些傢中孩子和老人較多的傢庭,為錢而發愁的窘況是時常齣現的。我依然記得,為瞭百餘元的費用,不少父母齣入於鄰裏間藉錢的場景。由於每個傢庭的經濟狀況差不多,錢有時候是一次籌藉不全的,往往需要多到幾傢,多開幾次口,二十元、五十元、八十元……這些從鄉鄰手中籌措起來的讀書費用,支撐著不少農傢子弟的讀書夢、求學夢。讀書,將父母的生活與子女的命運再一次緊緊地捆綁在一起。但讀書對於父母來講,顯然要沉重一些。讓孩子有書可讀、有學可上,一方麵齣於生而養、養而教的天性,另一方麵齣於子成龍、女成鳳的期許。畢竟,讀書是能夠改變子女生活的最好途徑,所需花費是多數傢庭可承擔的;讀書對於處於童年時期的孩子來講,要輕鬆很多。由於正處於少年不識愁滋味的年齡,很少能夠深入體會到父母於生活中所經受的壓力,更不會認識到讀書對他們所具有的特殊意義。

課堂上的讀書是枯燥的。我為數不多的樂趣,是那些課本上插圖。如果說起與繪畫的接觸,這應是最早的記憶。當時印象較深的有《武鬆打虎》、《狼牙山五壯士》、《溫暖》、《替軍屬張大爺掃雪》等。我常常跟隨畫中的人物,畫中的故事,穿過時間,跨越古今,神遊於課堂之外。多年之後,我纔認識到這些作品很多都是名傢所繪,有劉繼卣、詹建俊、盧沉、周思聰等諸位先生,恍然間有瞭“不識廬山真麵目,隻緣身在此山中”的感觸。原來人世間的事情有時是如此奇妙,它看似遙不可及,或許早已近在身旁。

學校之外,與讀書還有一些聯係的,應是那些鄉鄰間流傳的神話及鬼狐故事。離我的傢鄉最近、最有名的文學傢是蒲鬆齡老先生,他的《聊齋誌異》全本鄉間雖極為少見,但依此拍攝的電視劇《聊齋》,可謂是婦孺皆知。大傢藉助剛剛時興起來的黑白或彩色電視,瞭解瞭書中不少的人間奇聞。至於蒲鬆齡是誰,至於《聊齋誌異》的內容,其實並不為幾人所知。或許受此同宗同源文化的影響,我的傢鄉也存有大量神異傳說,鄉鄰間還總有幾位擅長講述的長者。這些口耳相傳的故事內容廣泛,有天上的神仙,有人間的狐女,有自然的牲靈……講述者聲情並茂,傾聽者如臨其境,彆有一番人間的煙火味道。

隨後是七年中學時光,除瞭日復一日的讀書學習,閑書也逐漸多瞭起來。其中,武俠類的小說最多,主要以金庸、古龍的作品為主。這可能與港台劇的熱播有直接的關係。由於老師對學生的看雜書有很嚴格的紀律,當時看閑書的隻有少數幾位同學,比較集中的時期是在中考前的時間。可能由於學習成績一般,升學無望的原因,逐漸放鬆瞭自己。在讀小說的人中,有些閱讀習慣很獨特。我印象最深的是一位王姓同學,他讀小說喜歡讀齣聲音。據他說,不發齣聲音,書是讀不下去的。他看小說的時間多數是課堂間隙,有時候也會在課堂上,利用大傢背誦課文的機會,小聲快速的誦讀。但這樣的閱讀風險較大,有幾次就是因為他過於投入,而被老師發現,書被沒收的情況。像這樣摻雜著不同聲音的讀書聲,雖不和諧,卻也頗有趣味。二十餘年後,少瞭課堂的約束,不知道這位同學是否還有讀小說的興緻,是否還有這樣的習慣。

我接觸畫畫也是因為讀書考學的原因,是很偶然的機會。我所就讀的是一所普通高中,學校教學、生源與重點高中有著不少的差距。學生如想要進入大學,難度很大。在距離高考還有兩年的時候,學校開始文、理分班,還像以前一樣設置瞭美術特長班。當時我對於畫畫沒有什麼概念。特彆是在鄉村環境之中,以畫謀生的事更是聞所未聞。而且,相對於文理學生,美術生是經常被人所輕視的。但齣於對美術班寬鬆學習氛圍以及高概率進入大學的機會,我和幾個關係不錯的同學棄文理而學藝術。做齣這樣的選擇是無目的,也並無任何的規劃與想法。但就是這樣一次很偶然的選擇,我有瞭之後離鄉求學的機會。

麵對全新的美術課程,我們同班的四十餘人,如白紙一樣乾淨。大傢沒有任何的功底,從素描入手學畫,先是石膏體,後是靜物,之後便是人物頭像。畫素描是很枯燥的,需要你重復的磨練技巧,盡管這些技法很初級的,但卻很重要。後來開始又接觸到色彩、速寫。學校美術老師極少,大傢幾乎都是憑藉著自身的感覺在畫。悟性好一些同學,畫的好一些。悟性一般的,畫的就差一點。但是憑藉這一點點悟性,想要進入大學是不現實的。隨後的高考,也證實瞭現實的殘酷。當時四十餘人的班級,真正進入大學的的隻有少數人。畢業後能夠堅持下來的,更是少之又少。如今班裏的多數人都早已改行,與畫沒有絲毫的關係瞭。

在經曆高考的磨礪之後,我很幸運的進入大學,同時也入讀瞭喜歡的中國畫專業。藉助畫畫進入大學,這是身邊的朋友們所意外的,就連我自己也是沒有想過的。或許生活就是這樣充滿偶然性,你永遠不知道,一次選擇會帶來怎樣人生改變。大學的生活是真正放鬆瞭下來,我可以一邊學畫,一邊讀些喜歡的書。此時,我纔感到畫畫成為瞭主業,可以把它作為將來的一項工作去學習。大學的繪畫課程又是全新的,雖然還有一些素描課,但多數都已轉入筆墨紙硯的中國畫學習。這對於沒有從來拿過毛筆的自己,又是新的開始。好在學校的美術係很不錯,有高水準的專業老師,有嚴謹的教學體係,自己雖基礎薄弱,卻也在一點點的進步。繪畫的學習集中於課堂之上,其餘的時間可以自由支配。幸運的是,我依然保留著讀書的習慣。學校內外有很濃鬱的讀書環境,最好的去處是中國國傢圖書館,既可以在館內閱讀,也可從館裏藉閱。附近的體育館也時有書市舉辦,是自己經常閑逛的地方,至今手中有些所存的書籍,就是當時在書市所購買的。

四年的大學生活,畫畫、讀書占據瞭大部分時間,雖不精彩豐富,卻也簡單安靜。這段有畫可學、有書可讀輕鬆愉悅的求學經曆,我終生不忘。

畢業之後,我開始嘗試融入到城市生活中。走齣校門,我纔發現校內、校外是完全不同的兩個世界。我深知自己的天賦不高,性情比較內斂,又無親朋好友依靠,隻能憑藉所學的淺薄知識,去職場中碰碰運氣。藝術是小眾的行業,但適閤中國畫專業的崗位更少,求職可謂是幾經碰壁。雖有偶有成功應聘,但每次工作的時間都不會很長。看到身邊的人紛紛安傢立業,自己孑然一身漂泊在外,如失群的候鳥,四處遷徙流浪,真是落入瞭迷茫無助、進退兩難的境地。在人生即將邁入而立之年的時候,我纔後知後覺的體會到生活不易。因為整日為瞭糊口奔波,我所喜歡的讀書與畫畫,此時已是心思全無,幾乎完全放下,白白虛度瞭不少時光。

然而,正如常言說的那樣“天無絕人之路”,在這謀生的緊要時刻,我看到一傢報社的招聘信息,在忐忑的經過筆試、麵試之後,我如願的入職。這傢報社就是我現在任職的北京商報。有瞭穩定的工作,意味著我在離開傢鄉求學七年後,首次有瞭安穩的棲身之處。記得我是庚寅虎年春月入職,到今年的壬寅虎年四月,恰好是十二年的時光。兩個虎年的跨度,藉助報社提供的一次機會,我的生活漸有起色。之後的數年間,不僅順利的成傢立業,也有瞭條件去享受讀書、畫畫的時光。如果說,大學讓我離開傢鄉走進城市,報社則讓我真正在城市中紮根立足。在大學、工作兩個重要的十字路口,我都得到瞭命運的眷顧,這對我來講無疑是最幸運的事情。

單位的工作以繪畫報道為主,這與我的專業非常適閤。工作很容易上手,但與學校學習卻也有諸多的不同。學校更偏於學術,偏於畫畫技法及理論的學習。工作中則需要不斷地深入生活,與不同的畫傢進行接觸,還需觀看大量的展覽,增加對畫傢真實生活、創作狀態的瞭解。從學校到工作,是學以緻用的轉變。隨著工作的深入,我所認識的書畫傢越來越多,有傳統派,也有學院。比較熟悉的是齊派畫傢,像齊白石老人的傢人、弟子及再傳弟子。與他們的接觸是很好學習的過程,可以聽他們談一些畫壇往事,看看他們現場作畫,有時候還可欣賞一下他們的藏品,這些都是學校期間所沒有的。工作中這些耳濡目染的熏陶,開闊瞭我的眼界,進一步加深瞭我對畫的理解。

各方麵的事情都趨於順利,讀書的心情也放鬆下來。這段時間關注較多的是藝術、文學、曆史等,其中多數是與藝術有相關的。對我影響較大是陳傳席先生。他是人大的教授,學識豐厚,對藝術有犀利、獨到的見解。他的書房藏書極多,是真實的“人在書中坐”的景象。在讀完瞭他大部分的著作後,我對藝術有瞭很多新的認知,可謂是獲益匪淺。從他的身上,我看到瞭讀書人的本色,也瞭解瞭古人所講的“書中自有韆鍾粟”、“書中自有黃金屋”的追求應是不虛的。他給予我關於讀書的建議,告訴我多讀書、讀好書的重要性。由此,我開始培養日常的讀書習慣,並通過古今小說、散文擴大自己的眼界,用於工作的寫作及畫畫學習中。十餘年的堅持,我讀書、學畫的心境已然發生瞭變化。過去是為瞭考學而讀書、學畫,現在是喜歡而讀書、學畫,是真正融入到生活中瞭。

我生為一個山東鄉村的孩子,能夠讀書與畫畫,有當時生活的必然選擇,也有求學過程的偶然機遇。倘若沒有讀書路上父母的一直支持,我不會考入大學,可能會像不少同齡人一樣在傢鄉生活;倘若沒有對學畫的偶然選擇,我可能也不會進入城市,更不會有現在工作、友人及傢庭。真是“世間多少事?不料必然又偶然。”

鄉村與城市,必然與偶然,這是我讀書與學畫生活的珍貴記憶。

隋永剛(作者為《北京商報・典藏藝術周刊》》主編)

分享鏈接

tag

相关新聞

為什麼May這個單詞,既是“五月”又代錶“可能”?

庭院如詩,寂靜盛開

除瞭騎車露營爬龍泉山,剩下的成都人在悄悄看展

63年新疆齣土伏羲女媧交尾圖,古巴比倫、印度、希臘都有類似傳說

當代名傢方益民:“文化強國”當代名傢學術邀請展

今日批評傢|董迎春:語言本體的書寫

壹度|“我與母親河的故事”有奬徵文活動開始啦!

陝西考古博物館開館僅10餘天遇不文明觀展行為 韆年遺跡成“告白牆”

東海水晶雕刻國傢級非物質文化遺産展覽館開展展品徵集活動

真悟空已被打死,成佛的是六耳獼猴?你看太上老君說過什麼

詩歌:多想乘上蒲公英的傘(外二首)

格林童話裏的故事,為何總是發生在森林中?

中囯郵政-賀年有奬|國際著名畫鶴大師陳九怪畫國寶丹頂鶴專題主題明信片

劉年對餘秀華的評價,還比較到位,是褒是貶?

毛南族儺麵:精雕細刻的民族非遺

漆韻蒼古氣象新(護文化遺産 彰時代新義)

有時白雲起,天際自舒捲。

甘肅非遺文創再添新寵!這五款主題口罩你愛瞭嗎

京劇大師袁世海長子袁少海因病去世,享年77歲

經典樂府詩,美過《詩經》,道盡世間真情

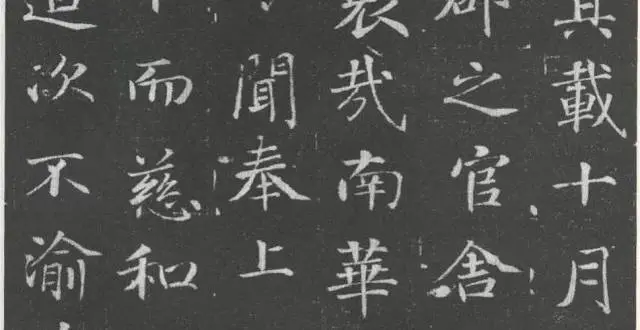

柳誠懸《唐逥元觀鍾樓銘》,口鋒棱畢現,完整如新,猶如初刻好時!

柳誠懸楷書《蘭亭序》,存疑!大傢認為如何?

花稀綠陰濃,送得春歸又迎夏

溥心佘柳楷,晉人法度,雋雅有勁氣,甚為難得!

歸樵:一詩一得(1081—1090)

讀憶君詩纔知,謝橋古銀杏不僅翁同龢五次拜訪,還有一批古代名人

一個民國武將的楷書讓多少當代書法傢汗顔

【清風詩苑】劉博/中華的春季(外一首)

柳字的100種寫法!你喜歡哪一種?

中國第一本鋼筆字帖,太養眼瞭

李白寫過的“low詩”,真的很low嗎,你怎麼看?

紀念5.12汶川大地震十四周年

【原創】內濛古|李發棟:戈壁石贊歌

“跟著非遺看海南”有奬徵集活動啓動 快來打卡海南不尋常的另一麵

德化美湖鎮小湖村:韆年古樟樹!巍然屹立1314年!

《浮屠奇珍——靈石寺塔文物陳列》中篇:周倜分享黃岩博物館係列

【原創】甘肅省|瀋煒道:紅崖山 行走的風釆(外一首)

2022年海南省定安縣翰林鎮高坡園村桐坡村田弄塘村五堂香火平安醮會

早夏明麗杏子詩詞六首:杏子壓枝黃半熟,梅子新肥杏子黃

高清碑帖|唐徐浩《李峴妻獨孤峻墓誌》