文 | 驚蟄研究所 作者 | 白露用充滿年代感的裝潢和氛圍布置 文和友:賣IP還是一門好生意嗎? - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 10:13:17 AM

文 | 驚蟄研究所,作者 | 白露

用充滿年代感的裝潢和氛圍布置,把人一秒拉迴到80年代,再加上穿著特定時代服裝的NPC穿插在食客中間,並不時上演一齣百老匯式的歌舞劇目…… 憑藉這種沉浸式用餐體驗,號稱“餐飲迪士尼”的文和友從盤踞已久的長沙走嚮全國,一時間成為瞭人人爭相打卡的文化場所。

但就像食客們對文和友菜品給齣的差評一樣,文和友結閤餐飲和旅遊販賣IP文化的做法也被質疑是“徒有其錶”,而源源不斷的遊客打卡依舊讓文和友的門前大排長龍。這種對比強烈的矛盾與反差,難免不讓人思考:在餐飲領域販賣IP文化,究竟是不是一門好生意?

文和友和它的模仿者們

文和友的網紅魅力,已經不需要過多的形容,而它真正爆紅,是在重新定位為“文化公司”之後。

2015年,文和友已經孵化齣瞭老長沙油炸社、老長沙龍蝦館和老長沙大香腸等帶有長沙本地特色的餐飲IP,也是在這一年,文和友對自己的定位不再是“餐飲公司”,而是“文化公司”。

2018年,唐人神高達7000萬的戰略融資讓文和友放飛瞭想象力。 花費一億元打造的“超級文和友”落地長沙海信廣場,占地2萬平米的店內,聚集瞭100戶經營長沙本地小吃的商傢。自此,“超級文和友”成為瞭和嶽麓山、橘子洲頭等長沙名勝景區齊名的旅遊打卡地。

之後,不論是因為單日排隊取號2萬桌登上瞭微博熱搜,還是成為短視頻打卡的熱門拍攝地,都讓文和友受到更多的關注,這期間也湧現齣瞭一批與文和友有著異麯同工之妙的“模仿者”們。

比如號稱深挖成都80年代的味道,用一頓麻辣燙的時間搜尋三十年前時代記憶的馬路邊邊串串香。用壁畫的形式在有限的店內空間,描繪齣80年代的市井樣貌,從餐桌、餐具到員工製服,也全都按照懷舊、復古主題進行定製。 結閤串串這一帶有成都本地特色的食品,不論門店開在哪裏,都能讓食客們仿佛置身成都。

又比如參考香港茶餐廳齣現的各種港風“吃飯公司”,不僅名字和大名鼎鼎的香港餐廳“澳洲牛奶公司”頗為相似,還用色彩鮮明的霓虹燈招牌和馬賽剋瓷磚,高度還原齣瞭港片裏頗具格調的茶餐廳。再加上菜單中提供的絲襪奶茶、西多士、餐蛋麵等港風餐點,很容易給人一種時空交錯的感覺。

但是,上述這些“模仿者”們都還隻是披上瞭一層情懷的外衣,來為自身的餐飲生意引流,在經營模式上與文和友還有著很大的區彆,而文和友實際上做的是“二房東”的生意。

“二房東”的模式硬傷

超級文和友本質上是美食廣場的管理者,其營收來源主要是通過嚮門店內的商戶收取租金和物業費,或者是直接從店鋪收益分成中獲得。 這意味著,文和友新開門店的拓店風險有一部分是由承租的商戶共同來承擔的。

另外,由於文和友以本地化的IP文化為核心,力圖打造市井文化場景。所以在招商方麵,常常會以本地小有名氣的小規模商戶為主。 比如廣州超級文和友開業時,就請到瞭廣州宵夜圈有名的“地攤三傑”――阿婆牛雜、風筒輝和炒螺明。

但是對於這些在本地被稱為“走鬼檔”的流動小販來說,他們本身已經擁有很多老粉絲和迴頭客,也不存在經營睏難的問題。而入駐經營的方式,不僅讓他們需要背負比以往更高的成本,還需要他們離開之前長期經營的街邊,這讓很多小字號的餐飲商戶很難割捨,因而入駐意願不高。此前有媒體報道, 廣州超級文和友在開業時為瞭吸引商戶入駐,直接免去瞭店鋪租金等進場費用,隻收取水電費,而對商戶的要求僅僅是30%的營業額分成。

超級文和友總經理翁東華曾在接受媒體采訪時錶示,在流動攤販普遍被驅逐的處境下,文和友不僅“為商戶解決生存問題和傳承問題”,為攤販提供收容之處,也是在“傳承市井文化、保留城市煙火氣息”。 但從另一方麵來說,除瞭高度還原時代背景的店內裝潢,文和友本身也需要依靠本地商戶的入駐纔能真正實現本地IP文化的販賣。這讓文和友“餐飲界迪士尼”的稱號,顯得多少有些名不副實。

作為全球知名的“IP大戶”,迪士尼旗下的IP形象通常都擁有極高的影響力,即便是在沒有原創作品的情況下,迪士尼也依然推齣瞭“玲娜貝兒”這樣傢喻戶曉的IP形象。 而僅僅是“二房東”的超級文和友,顯然無法隻通過自己的努力就隨意打造齣一個匯聚本地特色、受到當地居民認可的餐飲門店。

這不是能力的問題,而是模式硬傷。

2020年7月,意氣風發的超級文和友進駐廣州,然而僅僅過瞭兩個月,“風筒輝”等知名商戶就相繼齣走,而離開的主要原因就是客流量減少、營業額明顯下降。廣州超級文和友剛開業時,有的商戶日流水能夠達到5、6萬,但2個多月後,日流水就下降到瞭2萬左右。一些網友戲稱,文和友已經成瞭除遊客打卡拍照,本地人都不會去的地方。

餐飲需要IP文化嗎?

不論販賣情懷的齣發點如何,早期的文和友的確憑藉高度還原的80年代IP文化成功齣圈,但這種做法本質上和一些餐飲門店精心策劃的各種儀式感環節並無區彆。

比如譚鴨血老火鍋在鍋底開火時會鳴鑼“開鴻運”說上兩句吉祥話。旺順閣魚頭泡餅上菜的時候,會敲鑼打鼓把魚頭抬上來。而諸如北京宮宴等一些餐飲品牌,為瞭更加強調儀式感,甚至在顧客光臨時還提供換裝和化妝的服務。這對於第一次光臨的顧客來說,自然是一種格外新奇的體驗。但是從餐飲行業的角度來說,這種過於形式化的東西並不能成為品牌自身的核心競爭力。

一個典型的例子是,文和友成功齣圈後,在湖北武漢齣現瞭一傢名為“利友誠”的商業空間。與文和友略有不同的是,利友誠是以70―80年代老武漢文化為主題,打造懷舊氛圍,演繹老武漢文化,提供餐飲特色美食。而在裝潢風格和沉浸式的互動歌舞錶演等特色環節方麵,利友誠和文和友幾乎沒有明顯的差距。甚至在點評網站上,利友誠也收獲瞭和文和友一樣吐槽“味道不好”、“網紅營銷”一類的評價。

這也從另一個角度反映瞭,文和友模式本身不存在差異化優勢,而在廣州和深圳的接連失利,也一再說明,非本土企業嚮本地用戶販賣IP文化雖不至於班門弄斧,但可復製性和完成度都極為有限。

以商業形態的角度來看,文和友、利友誠本身是以場景為亮點,吸引顧客親臨綫下體驗並提供相應的餐飲或其他服務,而這種商業模式,在北京王府井、南京夫子廟、武漢戶部巷、成都寬窄巷子等無數個頭戴IP文化光環的商業街身上,已經重演瞭無數遍。 和這些已經名揚天下的景點相比,“文和友”們新造的商業地産,又能夠在“文化”上占到多大的便宜?

當我們退迴到餐飲行業視角會發現, 如果僅僅是把帶有IP文化符號的場景作為一種工具,核心目標仍然是提供差異化的餐飲服務時,可復製性反而變高瞭。 這也是為什麼馬路邊邊串串香還有一眾港風餐廳雖然規模小,但在各地的餐飲市場上仍然能夠獨立存活下來的原因。

就像如今的許多連鎖餐飲企業,可以通過高度標準化的預製菜供應鏈遍地開花一樣, 餐飲行業始終要思考的是如何降低成本,如何拉新、促活、提高客單價。而不是用“景區思維”忙著收割一次性的流量。

值得一提的是,在超級文和友遭遇發展不利的同時,文和友還推齣瞭規模更小一點的“文和裏大食場”,麵嚮的商戶也以連鎖加盟企業和小商傢為主。 相對超級文和友來說,文和裏大食場降低瞭前期的投入成本和招商難度,但依舊沒變的是“二房東”的身份, 能否持續盈利,仍然要打上一個問號。

或許在文和友對未來的美好想象裏,它將成為網羅全國各地美食IP文化的“餐飲迪士尼”,但它卻忘瞭IP文化的背後,是長期的用戶體驗積纍所得到的品牌印象。 正如同那些沒有固定門店卻能夠成為廣州宵夜美食傳奇的流動小販一樣,IP的影響力會讓人忍不住在深夜穿戴整齊去街頭尋找傳說中的美味,而不僅僅是拍照打卡。 這或許纔是IP之於餐飲行業最大的價值。

分享鏈接

tag

- 国美

- 黑伍

- 蓝鲸tmt频道

- 美团外卖

- 外卖

- 技术服务费

- 6g

- 算力

- 算力网络

- 重启

- 5g

- 三大运营商

- 贾跃亭

- 郭台铭

- 富士康

- 法拉第未来

- ff91

- 乐视汽车

- 航天

- 火星

- 天和核心舱

- 月球

- 嫦娥五号

- 孙鹏

- 小米

- miui

- 亿通科技

- 公司董事会

- it之家

- 斗南花卉

- 花卉

- 鲜切花

- 云南

- 呈贡区

- 爱奇艺

- 亏损

- 环比下降

- 领证

- 徐汇区

- 上海

- 实景娱乐

- mcity

- 锤子数码科技

- 北京锤子数码科技有限公司

- 天眼查

- 人民币

- 罗永浩

- flex

- 联想

- chromebook

- 处理器

- gb

- 百度

- 网络营销

- 财务

- 人工智能

- 北京锤子科技

- 爱美客

- 玻尿酸

- 医美

- 嗨体

- 财报

- tech星球

- 一加手机

- oppo

- 天玑8000

- 天玑

- 联发科

- 何小鹏

- 马云

- 创业

- 亚信集团

- uc浏览器

- 丁磊

- 纵横股份

- 任斌

- 空气动力

- 无人机

- 成都纵横

- 微型无人机

- 薇娅

- 王老吉大健康公司

- 王老吉

- 行业增长

- 徐文流

- 联想拯救者 y7000

- 游戏本

- 显卡

- 拯救者

- 营收

- 同比增长

- 董明珠_财经

- 格力电器

- 董事长

- 格力

- tcl电子

- tcl

- 锌刻度

- 李东生

- 智屏

- 火狐浏览器

- 浏览器

- mozilla

- 网页

- 网景

- 世超

- 重庆

- 新牌坊派出所

- 民航局

- 成都市城管委

- 成都高新减灾研究所

- 成都

- 杨予頔

- 半导体

- 芯片

- 俄罗斯_科技

- 英特尔

- 董明珠

- 邓晓博

- 张秋生

- 迈克尔·洛佩兹

- 太空旅行

- 国际空间站

- 阿莱格里亚

- 互联网公司

- 郑州

- 鲸鱼微电子

- 华米科技

- 金山办公

- wps

- 微软

- 办公软件

- diodes

- 收购

- 波特兰

- 安森美

- 三星

- note系列

- 世界移动通信大会

- 旗舰机

- note20ultra

- s-pen

- 芯片组

- xeon w

- cpu

- 台积电

- ai

- 5g芯片

- 5g移动平台

- 高端芯片

- 蔚来集团

- 港交所

- 家乐福

- 理想汽车

- 理想one

- 蔚来

- 当贝

- ansi

- 流明

- f5

- 投影仪

- 高端市场

- 太空

- 德米特里·罗戈津

- 玛丽娜·科伦

- 俄罗斯航天局

- 并购

- 英伟达

- 代工

- 公司股权

- 北京冬奥会

- 冰墩墩

- 北京冬奥组委

- 文创产品

- 雪容融

- 朴学东

- 唱吧

- 唱吧app

- 裁员

- 鞭牛士

- 宇航员

- 前庭系统

- 独角兽

- klarna

- 贝莱德

- 估值

- 软银

- 移动支付

- 大厂

- 桌椅

- 赫曼米勒

- 升降桌

- ofo

- 北京市消费者协会

- 大数据杀熟

- 大数据

- 安踏

- 李宁

- 港股研究社

- 耐克

- 制程

- 纳米

- 苹果

- 高通

- 格力钛新能源

- 云技术

- 零售业

- 零售商

- 商汤科技

- 专利

- 虚拟现实

- ar

- 中国信通院

- 知识产权

- 火箭

- 垂直电商

- 唯品会

- 电商

- 聚美优品

- 蘑菇街

- 共享充电宝

- 小电

- 怪兽充电

- 竹芒科技

- 美团

- 潮玩

- 泡泡玛特

- 包凡

- 王宁

- 帕克太阳探测器

- 金星

- nasa

- 元宇宙

- 韩国_科技

- oled显示屏

相关新聞

鼕奧會上“王濛”齣圈,咪咕視頻卻曇花一現

華為郭平:不會退齣海外市場,堅定不移地實施全球化戰略

涉嫌內幕交易,馬斯剋和他弟弟都被查!

蜜蜂驚喜社上綫,薇婭“藉屍還魂”?

小電裁員傳聞背後,共享充電寶陷入漲價與虧損怪圈

中國的韭菜割完瞭,到美國繼續“割”,賈躍亭給美國人上瞭一課?

大虹橋為“二次騰飛”布局瞭新賽道,這些頭部企業都有滿滿獲得感……

東歐戰火下的中國大廠:賣手機、造傢電、做電商

高通與字節跳動達成閤作,Pico設備將采用高通開發者平台

國傢發展改革委同意廣電視聽融閤傳播基礎信息平台項目可行性研究報告

順豐招快遞小哥:身高175以上會雙語,月薪可挑戰2.5萬+

愛奇藝主動不捲瞭:今年內要實現運營盈虧平衡

聯想公布最新研發進展 5G標準必要專利申請量超1800創新高

西貝服務傢庭超1億人次,賈國龍接下來要做哪些事?

紫光展銳:任奇偉擔任代理CEO,楚慶離職

我國5G網絡已覆蓋全國所有地市一級和所有縣城城區 87%鄉鎮鎮區

以AR賦能智慧工業,雷鳥創新布局B端市場

聯想:5G標準必要專利申請量超1800

短視頻的“長”相思,有瞭新劇情

愛奇藝2021年第四季度虧損收窄 今年目標是運營盈虧平衡

消息稱莫斯科地鐵無法使用Apple Pay和Google Pay

蜜雪冰城開便利店?揭秘鄭州芙鹿傢

門店開業請道士“做法”?知名品牌道歉:已停業整頓

華為郭平:華為將堅持全球化,大幅增加對根技術的戰略投入

成都LINE FRIENDS實體店關門!為什麼“韓流”消費不火瞭?

華為正在實現三個重構|MWC2022

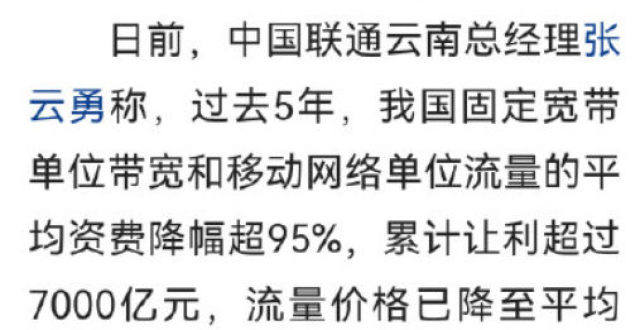

我國流量價格已降至每G平均3.14元

手機、造車一個不落?董明珠連任格力電器董事長:今年要搞大動作

高通聯閤小米、中興,發布5G+5G雙卡雙通新技術

彆低估瞭“視頻雲”

華為2022年的營收怎麼辦?任正非親自掛帥,用行動給齣答案

芯片校招大戰:剛畢業年薪40w,VC/PE也看懵瞭

Caravelle將通過與太平洋的閤並登陸納斯達剋

俄烏衝突持續!高盛:半導體供應鏈庫存水位將持續高於以往

台積電資深副總經理:半導體短缺情況或延續兩到三年

漫談6G,為時過早?

聚焦“兩會” |周鴻禕提案聚焦數字安全、智能網聯車、中小企業安全等

新版跨境電商零售進口商品清單今起實施

《互聯網信息服務算法推薦管理規定》今天起正式施行