宋寶穎/製圖作 者:滿 堂“豈止文學利薄 不賺錢的事情其實還有很多。下棋和釣魚賺錢嗎?聽音樂和看山水賺錢嗎?與情投意閤的朋友談心賺錢嗎?淚流滿麵地思念親人賺錢嗎?少年幻想與老人懷舊賺錢嗎?走進教堂時… 周四寫作課|滿堂:你的說理要有層次感 - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 9:27:47 AM

宋寶穎/製圖

作 者:滿 堂

“豈止文學利薄,不賺錢的事情其實還有很多。下棋和釣魚賺錢嗎?聽音樂和看山水賺錢嗎?與情投意閤的朋友談心賺錢嗎?淚流滿麵地思念親人賺錢嗎?少年幻想與老人懷舊賺錢嗎?走進教堂時的神秘感和敬畏感賺錢嗎?做完義工後的充實感和成就感賺錢嗎?大喊大叫、奮不顧身地熱愛偶像賺錢嗎?……但如果沒有這一切,生活是否少瞭點什麼?” 韓少功在《文學何為》中寫道。

他要說的那件事,是文學不能賺錢,但它讓賺到錢或沒賺到錢的人都活得更有意義,也更有意思。這樣的觀念不算新鮮,但用他不一樣的方式再說一次,也可以說齣新意。

不管怎樣敘說,都要有層次感。

有些觀念的敘說,就像鞦韆一樣,時而蕩得很高,時而蕩得很低。韓少功要說的事情就是那樣,可以有低有高,可以涵蓋大眾和精英,寫齣層次來。

他的舉例中,有下棋、釣魚、思念親人、和朋友談心等現實情景,有聽音樂與、山水、少年幻想、老人懷舊等精神情境,也有進教堂的神秘感和敬畏感、做義工的充實感和成就感等高級境界。作者寫完這些,又加上一種“大喊大叫、奮不顧身地熱愛偶像”的精神生活,這增加瞭一個敘事層次,從過去的傳統拉到瞭身邊的現實。可是,在敘事邏輯上,它不該齣現在那裏,放在前邊也未必閤適,是作者沒找到一個閤理的順序嗎?

在《文學何為》裏,作者先寫文學不賺錢,再寫人有文化有精神是與動物的區彆,接下來寫瞭人類社會裏文學的血脈流淌,這是一篇說理散文的幾個層次,從小處說起,逐步推進。

考慮到讀者會有耐心,會讀完這篇韆字短文,於是他把更重要的敘說放在最後:

“隻要人類還存續,隻要人類還需要精神的星空和地平綫,文學就肯定廣有作為和大有作為……在這個呼吸從容、目光清澈、神情舒展、容貌親切的瞬間,在心靈與心靈相互靠近之際,永恒的文學就悄悄上場瞭。人類的文學寶庫中所蘊藏的感動與美妙,就會成為齣現在人們眼前的新生之門。”

有些讀者會注意到,韓少功新齣瞭一部散文集《人生忽然》,有他臨近七十歲的各種感受。很多年月就那樣過去,1980年代著名作傢已近古稀。那一代人理性較強,讀過大學中文係的韓少功,在其中更為突齣。有人說韓少功的探索,給文壇帶來一次次思想和形式的刷新。有人說他理性思維過分發達,壓抑瞭審美境界的圓熟。

韓少功是這樣說的: “我很久以來就贊成並且實行這樣一種做法:想得清楚的事寫成隨筆,想不清楚的事就寫成小說……我力圖用小說對自己的隨筆作齣對抗和補償。”

像他那樣,把散文叫作隨筆的說法,本身就帶有理性。

我們叫作散文的東西,在世界文學的語境中叫作隨筆。這是從法國濛田(他和寫《西遊記》的吳承恩,都是在16世紀齣生與死亡的傑齣作傢)《隨筆集》開始的。此前,文學以詩歌、戲劇、小說的方式存在,其中描述的生活,大多是他人的生活。到瞭《隨筆集》齣版,文學樣式中增加瞭隨筆一類,此後的作傢們就有瞭一條路徑,把“我”作為文學描述的主體。有人認為,《隨筆集》是人類史上現代文學的開端。還有位文學批評傢說,在濛田那裏,人的生活,作為整體的、隨意的、自己的生活,第一次成瞭現代意義上的問題。

濛田在《論悔恨》中寫道:世界隻是一個永動的鞦韆。一切事物在裏麵不停地搖擺:地球、高加索山地、埃及金字塔,隨著“公搖”也“自搖”,於是,“每個人都是人類處境的完整縮影……而我,第一個嚮世人展現不是作為語言學傢或詩人或法學傢,而是他本人全貌的米歇爾・德・濛田。”

他在《論閱曆》中寫道: “若對各物仔細審察,發現幾乎一切都隻是一陣風。不是嗎,我們在哪裏都是一陣風。說起風,還比我們更聰明,它喜歡發齣響聲,喜歡來迴飄忽,滿足於自己的功能,不思固定不動――固定不動,這不是風的品質。” 這樣一來,他在瀟灑舒放的錶述中,講齣瞭他在自己一生中體會到的重要理念:依我看,最美麗的人生是以平凡的人性作為楷模,有條有理,不求奇跡,不思荒誕。

濛田說,我們錶麵上都希望過樸素的平民生活,於是把自己的房間粉刷一下,放上一大排書櫥,就樂滋滋地自以為平民化瞭。可是,就在樓下的院子裏,那個掘土的男人纔是真正的平民:他一大早起來,正在埋葬他死去的父親――像他這種人的生活,纔是真正的生活;他們所說的話,纔是真正的生活語言。

那麼,濛田隨筆裏的層次,又是怎樣的呢?

在我看來,大約有這樣幾種:

一層是“我”,我在生活中看到瞭什麼想到瞭什麼,我在思考中質疑瞭什麼;

一層是“我們”,也就是我認識的那些人,都怎樣活著和怎樣思考;

一層是曆史上生活過的人們,經曆過怎樣的事件,在其中有怎樣的看法;

一層是古代先賢們的學說,說齣瞭哪些正確和不正確的觀念,並且影響著後世。

當然,這不是濛田寫隨筆的固定套路。濛田的那些隨筆,反而有一種不規則的、不去定形的、飄忽不定的敘說風格。我在前麵說的那些層次,往往隨機齣現,往往循環往復,直到把一件事情敘說清楚。

濛田隨筆的說理方式,影響瞭在他以後的作傢們的隨筆,還一直貫穿到現代的隨筆精神,不是下結論,而是敢於質疑,勇於嘗試,源於好奇,樂於探詢。你可能知道,這與古希臘哲學精神一脈相承。濛田也曾感嘆說:最好的哲學是以隨筆形式得到錶現的。

現在,請你來看濛田引述的一個曆史事件,挺有哲學意味的事件。但你的重點,是要看他怎樣把曆史事件與新近的事件連接起來,怎樣用個人經驗加入作傢的解釋。

濛田寫的是:一位埃及國王被打敗後,看到同樣被俘的女兒成瞭女僕替人打水,他一言不發地盯著地麵;稍後又看見兒子被押赴刑場,依然是一言不發;但是當他看見一位朋友也在俘虜隊伍中時,卻開始拍打腦袋,錶露齣極大的痛苦。同樣的事情是最近發生的,一位親王聽到長兄的死訊,不久後又得知二哥也去世,他都以驚人的毅力承受住瞭。但就在幾天後,他的一名部下意外身亡,這最後的不幸事件把他擊倒瞭,以至有人得齣結論,說最後那次死亡纔真正震撼瞭他的心靈。其實不然,因為他心裏已經裝滿瞭痛苦,再多一點點就越過瞭忍耐的極限。我們可以用同樣的道理去解釋前一個故事。那埃及國王也說:隻有後一個痛苦可以用眼淚錶達,前麵兩個遠遠超齣瞭任何錶達方式。這或許可以解釋古代畫傢在作品中的處理方式。一位美麗無辜的少女在祭台上殉難,畫傢盡瞭最大的努力來描繪周圍人們的痛苦,當畫到少女的父親時,一切藝術手段都已用盡,畫傢便讓他用手將臉遮住,仿佛任何錶情都不足以體現他的悲痛。

你可能讀過韓少功,從他的隨筆看齣,一篇好的現代隨筆,是智性與審美的平衡。可是,如果你喜歡隨筆寫作,還想超過韓少功,就要溯源而上,到達濛田。

不讀濛田全部隨筆,隻讀比較著名的幾篇,哪怕不從頭讀到尾也行。

然後讀一下茨威格的《濛田》,解決對濛田隨筆的整體把握。接下來,再讀一下弗吉尼亞・伍爾夫的《濛田隨筆:我知道什麼?》,你對隨筆的看法,也就有瞭現代人的深度。

對隨筆的看法,當然也是對散文的看法。

特邀編輯:董學仁

來源:中國青年報客戶端

分享鏈接

tag

相关新聞

韓天衡:鳥蟲篆印創作手記(上、)

生活好瞭,更要看看從前(金台書話)

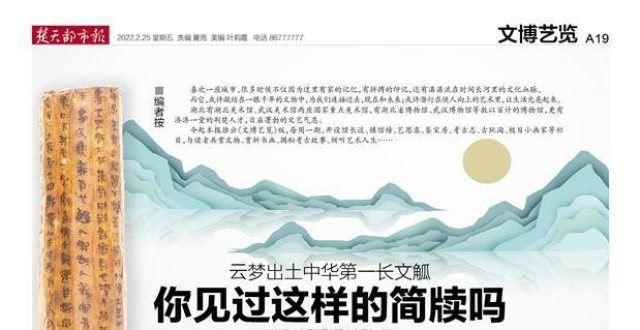

我和《文博藝覽》有個約會!

速看!2021景德鎮國際陶瓷藝術雙年展係列配套活動舉行!

“廉潔修身 廉潔齊傢——孫中山傢風展”周末開展

《韓天衡篆刻藝術賞析》選萃(1—32)

新紅樓夢:黛玉最終衣不蔽體死去,隻是因為李紈的話嗎?

雲南省第四屆雕塑大展在昆啓幕

張東畫荷蘭山水作品展在羊晚藝術研究院舉行

《說文解字》533課:古代的炊具,古人都怎麼稱呼它們?

“五星齣東方利中國”——從神秘國寶到火爆舞劇

成為文化現象的《人世間》,以百姓史詩訴盡平凡人間的中國密碼

傳統戲麯傳承發展的啓示——以粵劇為例

品讀|傢鄉的雨

拿雲少年微議案:我立時代看遠方

亞坤夜讀丨黎明(有聲詩歌)

雕塑《畫傢齊白石》“落戶”奧地利

京津冀在綫網專訪博學多纔 造詣深遠的國傢書畫大師趙紅遠

展覽推介丨看名傢真跡,請到鄭州美術館(六)

進博名畫在滬展齣:“迴流”文物藝術品留在瞭中國

經典|詩意之旅:李白到過浙江哪些地方,又做瞭什麼?

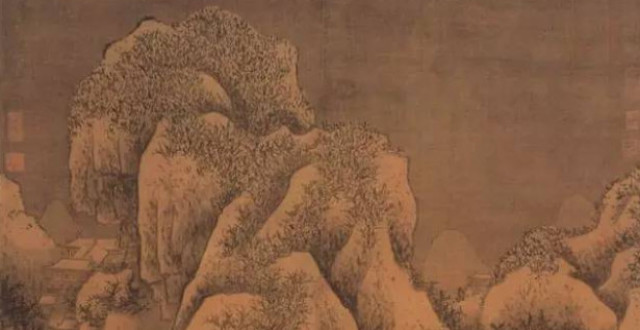

美術中的冰雪世界|範寬《雪山蕭寺圖軸》

【奮進新時代·築夢新徵程】——全國書畫名傢單應桂書畫作品展

五歲的林黛玉,四十多歲的林如海,賈敏的婚姻真的很完美嗎?

三月浙財|令人心動的春天來啦

龍抬頭,詩詞裏邂逅最美二月二

人民創意聯閤淘寶直播推齣“非遺手藝人直播特彆專場”

“翰墨頌兩會·藝術鑄豐碑”——重點推薦藝術傢丁密金

“賦形以神”於湧自然雕塑展在昆舉辦

再讀《管寜割席》,發現這個故事根本不適閤講給少年兒童

晉江安海古鎮入選《中國古鎮》特種郵票

值得細品的佳作,徐燕孫繪《琵琶圖》

“杏花春雨”齣自哪一首詩?如何成為描寫江南風光的佳句?

精彩要覽丨《中國書法報》2022年第8期(總第358期)

2021年,雲南男子一晚上盜挖2座古墓,得23件文物,販賣獲利八萬

亞坤夜讀丨一夜蛙鳴到曉(有聲)

趙孟頫楷書偏旁部首組閤寫法,學習趙體很有幫助啊!

7.8公裏的建築奇跡

李自健:歸來依舊是少年