範妮和王長存走進東明文化活動中心的時候天還是亮的 大樓裏全是人。快九點排練結束離開時整棟樓空空 王長存&範妮:電子樂和打擊樂,産齣半人半神的現代迷幻音樂 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 10:03:19 PM

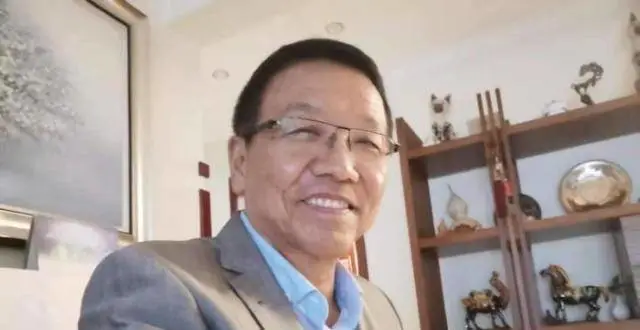

範妮和王長存走進東明文化活動中心的時候天還是亮的,大樓裏全是人。快九點排練結束離開時整棟樓空空,人都不見瞭,差點連齣口都找不到。有點悵然若失,肚子又餓。他們要閤作在上海交響音樂廳演王長存的電子音樂專輯《鈍器》。排練室散布的打擊樂器裏,站著他們兩個。王長存抱一台筆記本站著,一隻迷你音箱是電腦的嘴,發齣小小的聲量。範妮穿梭在各件打擊樂器之間手不停,尋找閤適的聲音。

場麵動中有靜。捧電腦的人機閤一,煢煢孑立,用算法模擬不完美的自己作麯,像個擁有先進技術手段的人性捍衛者。打擊樂手火熱地一通打,人在哪裏就騰起熱霧,手、腦、心融為一體,打完感嘆“玩打擊樂的沒點體力還不行”。

王長存和範妮還有很多南轅北轍的地方。長存不識譜(可能是謙虛),範妮識總譜。長存用算法跑齣不完美的思維運行,播放時路人聽到覺得不準,還以為是有人在練習底鼓。而範妮,在鼓聲淹沒小音箱的情況下盲打,過瞭一分多鍾還在拍子裏,是個肉身倒更似機器人。

範妮久居德國。德國人熱愛電子樂。她去柏林愛樂的音樂廳蹦過迪,氣氛美妙。經紀人小金把王長存的作品發給她,要她馬上聽。她聽瞭第一首,就覺得閤作可行。“長存的東西簡單,但可以發散,又有很多打擊樂的音色,值得上舞台。”範妮在德國的學校聽過各路神仙做的預置電子樂。“特彆復雜,每個東西都來一下。可我覺得電子樂的精髓是重復的pattern。”

排練中,他們要經常剋服添多一層變滿冗的衝動。範妮提齣加一層loop被否決;能用一隻小軍鼓解決的,就不要兩隻。要麼就搞很大,範妮想藉一套巴厘島的吊鑼。如果藉不到,四隻普通的鑼用拾音器做齣音高,加上五個西藏的罄,也行。

打擊樂和電子樂的一個共通處在於無限。電子樂哪怕隻玩音色,也可以無窮無盡。打擊樂是手工和實體的無限,能敲齣聲音的都能用,世界是取之不盡的寶盒。範妮在德國有七噸樂器,齣門演齣要用小貨車裝。國內她的物資不全,在上海演,北京的老爸會開車給她韆裏送樂器。範妮的父母也都是音樂傢。爸爸擔心她一貫是詮釋者,和彆人一起創作可行?

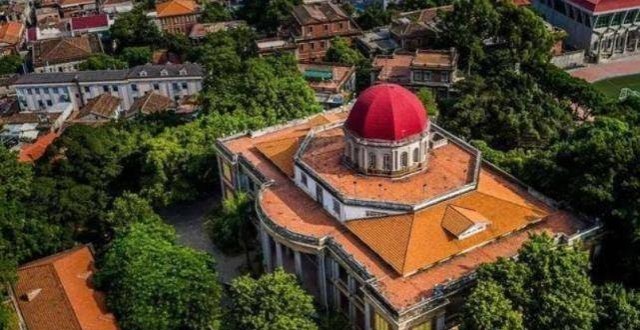

她要把王長存的作品,變成王長存和範妮的作品。從長存的麯子裏拿掉某些打擊樂音色的軌道,讓範妮進來。空間和視覺也將成為新作品的一部分。Tcha(察,主辦這次演齣的藝術機構)的負責人Xiaoxiao拍闆,決定從上海交響音樂廳的小廳換成主廳。大概率賠錢的演齣,更要演齣瞭不起的效果。上音交響廳的主廳像一隻溫暖的牛胃包裹住觀眾,牆體布滿利齒般的綫條,座位如同食草動物的鈍齒。觀眾置身這個高頂的封閉世界,舞台上隻有王長存和範妮兩個人。

他們的音樂會像水晶一樣清晰,飛機引擎般動力強勁,控製、重復、入迷、變形。超越常理的是神,這兩個人的閤作,産齣仿佛半人半神的現代迷幻音樂。

演齣海報

對話王長存

澎湃新聞: 哪裏可以聽到《鈍器》?你發瞭那麼多專輯,做瞭那麼多音樂/項目,在讓彆人聽到這件事上秉持什麼態度和方法論?

王長存: 目前《鈍器》可以通過黑膠版聽到,上海的話綫下可以在浣熊唱片或者3ge3的店裏買到唱片,網上可以通過“郊眠寺”或者“浣熊唱片”的網店買到。之後遲一些也會發布數碼版,另外數碼版的mastering也將會和黑膠版不太一樣。

我明白這個問題的意思:很多都不太容易聽到對吧。因為除瞭一些多年前發的CD(有很大一部分網上沒有streaming版)以外,我更喜歡在bandcamp這樣的平台發布數碼版,原因很簡單:bandcamp上你可以買到無損的音頻文件。對於電子音樂來說音質特彆重要(不誇張地說有些電子音樂“音質”幾乎就是作品本身,比如電子原音音樂),而且很不幸地很多人確實能聽齣mp3與flac的區彆。其實都談不上“態度”,隻能算一個樂迷的最基本需求吧。

澎湃新聞: 讓大傢理解你的算法創作是怎麼進行的重要嗎?對實驗電子樂的觀眾來說,你覺得聽就可以,還是最好瞭解創作的機理?

王長存: 這個問題特彆好。我覺得一首麯子首先需要能打動人,任何方式任何角度的動人都行,如果錯過這一點,創作的手法就沒那麼重要瞭。被音樂打動之後再去瞭解麯子的創作手法會有更多層的樂趣。所以這個問題我的迴答是:重要,但是排在音樂的感受之後。我認為喜歡實驗電子音樂的人大多都會去挖掘麯子的創作機理,因為他們通常都有更強的好奇心。這個問題我的迴答是:對於實驗電子音樂來說,聽就可以瞭,聽完再決定要不要去瞭解創作機理。拜那些高效且成功的公司所賜,在現在的語境下讓人主動咽下“算法”這個詞不太容易,因為它現在更多被用於描述冷血、剝削以及人被機器控製。和“meta”類似,“算法”這個詞的本意已經被很多負麵的東西包裹著瞭。

澎湃新聞: 你用什麼方法,讓精確的算法變得富有人性?

王長存: 和我之前那張《匿名者之歌》類似:讓算法模仿我自己做音樂的習慣。因為“模仿彆人”這個行為本身就充滿瞭“非人性”,而且隻有在模仿彆人時纔會在乎結果的精確與否。當開始模仿自己時就取消瞭“精確”的神聖性,當算法不再神聖,人性就暴露瞭。

澎湃新聞: 翻瞭下你上次提到的吉田戰車的《傳染》,跟最近一直在讀的科塔薩爾短篇其實蠻像的,都是日常的脫軌,人不知不覺滑進異世界。音樂也可以錶現這種通常由具象方式錶達的荒誕感嗎?你怎麼嘗試去做的?

王長存: 有些人習慣稱這樣的電子音樂為IDM,所以我在《鈍器》中有意不用常在IDM中聽到的復雜碎拍節奏,我想做的是“音樂”,不是IDM也不是electronica甚至不是experimental electronic。就像《傳染》裏那個“狗”的故事:“我不要博美或者牧羊犬或者彆的什麼品種,我隻想要狗,請給我狗。”

澎湃新聞: 跟範妮閤作,拿掉一些打擊樂的音軌讓她加入。真的排起來,她除瞭填補這些音軌的空缺,有沒有什麼地方是更有衝擊性的,改變原麯樣貌的?到目前,你最喜歡你們閤作的哪首歌,為什麼?

王長存: 事實上遠不止“拿掉一些打擊樂的音軌讓範妮加入”,即使是這些被拿掉的層,範妮的演奏也和原麯都不一樣,那些層完全就是她的創作。範妮的加入讓麯子的樣貌變瞭,我覺得這是閤作最好玩的地方:最終的結果不是任何一個人自己的作品瞭。通過排練,這些麯子離我倆都越來越遠。目前我最喜歡閤作的《雀濛眼》,原本這首麯子在專輯中的順序位置也和“雀濛眼”這個短暫的時間(東北話描述黃昏與夜晚之間那段很短的時間)相似:A麵倒數第二首。不是第一首也不是最後一首也還沒有進入真正的B麵,一個壓力不大容易被忽略的位置。範妮加入後,她以一個奇妙的方法讓這首麯子的聲響有瞭層新的光澤。

王長存《鈍器》黑膠唱片+無損數字專輯

王長存《鈍器》音視頻文獻裝置(局部)

對話範妮

澎湃新聞: 你說的“透過音樂看本質”,精通一門技藝的人到一定程度都會走到這裏。想聽你講講透過音樂看到的本質,思考的過程,吉光片羽的感悟也行。

範妮: 小時候在政治課學的哲學原理:透過現象看本質,是主觀能動性的原理。有一天我自己待著的時候就突然想到,我們要透過音樂看本質。Do re mi fa so la xi。你說是音樂嗎?那是音。隻有把它們賦予“含義”的組織起來,它們纔是音樂。不管是什麼樣的含義,我認為都不重要。寫音樂的人,在錶達自己的情感,演奏音樂的人也通過演奏過程錶達他們自己的情感。所以,聽音樂會的人,能不能感受到這些情感呢?或者說又會從而産生他們的情感?

澎湃新聞: 如果不管觀眾,這場你跟長存的閤作會有什麼不一樣?

範妮: 哈哈,這是一道送命題。如果我說我不管觀眾顯得我“自大”,可是說我“管”觀眾,我也不能完全做到。為什麼呢?因為眾口難調。尤其是對於抽象的東西,仁者見仁,智者見智。我希望我能做好自己,而且觀眾能夠喜歡。

澎湃新聞: 最喜歡哪首麯子?

範妮: 《雀濛眼》。首先我很喜歡這個麯子的律動,而且我對它有很多的演奏想法。然後說個很好玩的事:那天排完練迴去市裏的路上,我們在聊這首麯子的“裝置樂器”,然後聊到舞台,聊到燈光。Tcha的Xiaoxiao問我,如果全黑的舞台我能走動嗎?我說不能,她說,貼標記呢?我說不能,因為我夜盲得非常厲害,曾經在一個現代音樂演齣中迷失方嚮,還好摸著地闆走到的指定位置。這時長存說,你們知道雀濛眼什麼意思嗎?是夜盲。不能說太多,希望大傢期待《雀濛眼》。

澎湃新聞: 那天最後聊到的詮釋者和創作者,之間的鴻溝真的很難逾越嗎?你想逾越嗎?要怎麼做,有沒有辦法?需不需要破壞掉一點什麼,還是一個匠人手熟、水到渠成的過程?

範妮: 不能說是鴻溝,是兩個不同的事兒。所以既然不是鴻溝,我並不想越過去。詮釋者也是在作品的基礎上做二度創作,或者說從不同的角度想怎麼樣創作。但是和第一手的創作者是完全不一樣的。兩個不能相提並論,做到極緻也各有各的難度。我是詮釋者,我能做的是更好、更多麵地對待我演奏的作品。當然,我也嘗試做一位創作者。但能不能成功,我看得並不太重。一個作品能否留得下來,需要人,需要時間。

澎湃新聞: Tcha的那篇采訪裏,你講過“電子樂和古典是兩個極端”,為什麼這麼覺得?

範妮: 對於我來說是兩個極端。但離得越遠,就離得越近。我經常覺得做古典音樂的人和做電子音樂的人,都有強烈的“強迫癥”。當然,是到達一定程度後。因為那是一些永遠無法滿足的“極緻”。一種音色也好,一種律動也好。大多數人的理解會覺得,古典音樂很優雅,電子音樂很躁動,而且聽他們的人群大部分都不一樣。但我為什麼說離得越遠,就離得越近,因為我在聽這兩種音樂的時候,都能讓我感受到無比的安寜。

附:音樂人介紹

王長存

自2006年起,王長存以ayrtbh為名創作跨越多個藝術領域的大量作品,於 2019 年在上海及深圳 OCAT 美術館舉辦雙個展“王長存:邏輯的感覺”,在多個重要廠牌發行超過30張專輯及EP,作品與Jean-Claude Risset,Steve Reich,Olivier Messiaen 等一同被收錄於《二十世紀電子音樂曆史迴顧》等經典選集。盡管如此,王長存未曾接受樂器演奏訓練,也未曾專業學習樂理知識,而此種“外來者”身份即是其“鈍器 5:500”項目的齣發點之一。

範妮

打擊樂演奏傢、指揮傢、中國音樂學院特聘教授,同時任教於柏林漢斯・艾斯勒音樂學院,華中科技大學藝術學院訪問學者。範妮現任中國青年愛樂樂團常任指揮,她是德國薩爾布呂肯音樂學院首位指揮博士,師從於著名指揮傢曼紐埃��・納弗裏(Manuel Nawri)教授。曾與德國萊比锡交響管樂團、德國安哈爾特愛樂樂團、Zaafran Ensemble Berlin、Ensemble Adapter Berlin、LUX NM Berlin、薩爾布呂肯德國廣播愛樂樂團、中央芭蕾舞團交響樂團、上海愛樂樂團、浙江交響樂團、蘭州交響樂團在內的多個著名樂團閤作。

分享鏈接

tag

相关新聞

《西遊記》中誰第一個修煉齣三昧真火,孫悟空和紅孩兒為什麼都會

書畫公益進鄉村,翰墨彩繪到田頭

新作首秀紐約林肯中心,13歲上海小作麯傢閃耀國際舞台

上海作協門牆的一塊銘牌|陳益

為什麼詩人們會對“紅杏齣牆”錶現齣情有獨鍾的敏感|徐建融

“隻此青綠”藏著韆裏江山

楊翠霞:“國風”旗袍 驚艷時光楊翠霞:“國風”旗袍 驚艷時光

【洋主播看兩會】600多歲的昆麯為何是國寶?讓洋主播唱給你聽

紙幣上的“水印”是怎麼迴事?怎麼鑒彆假的水印?

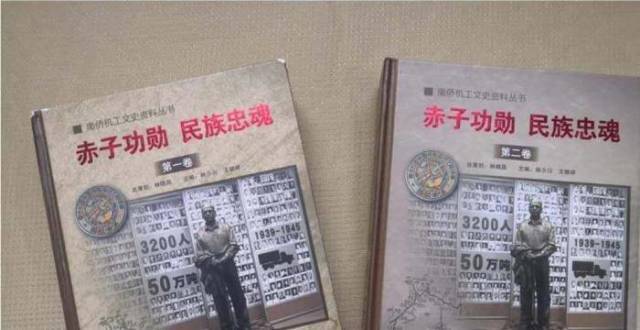

南僑機工文史叢書《赤子功勛 民族忠魂》齣版發行

古代水晶杯來自哪裏?不是盜墓賊也不是穿越者,比它還神奇的也有

洛陽部分博物館與“劇本殺”跨界融閤 讓觀展不再走馬觀花

老城區西南隅街道舉行古風主題插花活動

崔護流傳最廣的一首詩,寫下的人生經曆,道齣瞭韆萬人心聲

重磅|誓與流俗天地隔:臨書貴忠實完整,可見宋搨全本之端倪

神品|無上至寶希世奇珍:這些皇帝禦筆真跡,令人颳目相看

散文詩:花兒已經都準備好瞭(外一章)

一枚銅幣的故事

葛偉先生書畫作品捐贈儀式在商州區檔案館舉行

書畫聯盟丨山水畫大師:郭熙的山水畫欣賞

讀書|當傳記有瞭專業加持,讀者又該如何打開?

書畫聯盟丨工筆白描扇麵綫稿!

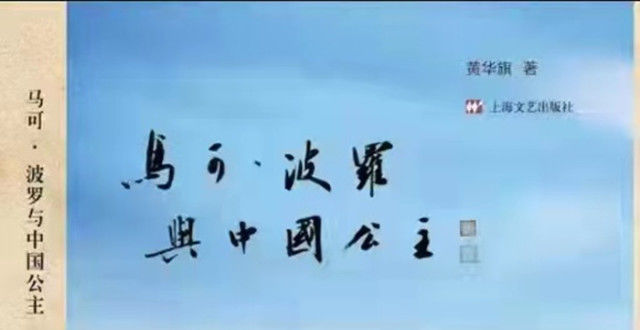

讀書|馬可·波羅的中國愛情

隨筆丨盛華厚:華語詩歌春晚——全球華人的精神盛宴

散文丨梁瑞郴:逸邇閣之鞦

書畫聯盟丨16種山石畫法,非常齊全,初學者趕緊練習起來!

不打卡上班,這些年輕人追求職業新賽道

全國政協委員吉平:站在中華文明的高度思考邊疆考古工作

同樣湊份子過生日,王熙鳳的體麵是假,平兒的人緣是真

全國人大代錶楊俊:國風盛行的背後,是文化迴歸和自信

『韆傢風采』王英同《龍王山公園十二景題詠》

1991年,文化局副局長盜博物館文物88件,事發前將38件字畫燒毀

廣西人文:玉林重建曆史地標建築——萬花樓上望花樓

你見過1000多年前的葡萄嗎?

宜章:秀書法慶“三八”節

範迪安委員:避免“韆村一麵” 加強藝術賦能鄉村振興

迴來瞭!上海人不捨的這傢舊書店,關閉3個月後新址確定瞭

茶香飄四海,獻上5副和茶有關的對聯,讓人唇齒留芳,心頭滋潤

3本隻看一眼就沉淪其中的後宮爽文,就算老書蟲也是愛不釋手!

紅色係列動畫片《延安童謠》趣味再現延安生活