縱觀明代中後期的將領 功績卓著者 相較於俞大猷,戚繼光為何會功成名就? - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 3:28:34 AM

縱觀明代中後期的將領,功績卓著者,以俞大猷、戚繼光為首,二者皆成名於抗倭戰爭。但在後世看來,戚繼光名聲顯然更大,不論是官方還是民間,作為民族英雄的戚繼光早已婦孺皆知,功成名就,而俞大猷則更悲催一些,相比之下黯然失色。

實事求是的看,在明朝中期的抗倭戰爭中,俞大猷的功績其實是在戚繼光之上的。

從嘉靖二年到嘉靖四十五年,其基本上都在抗倭第一綫,無論是作戰次數還是殲敵數量,俞大猷當之無愧可排第一位,為抗倭戰爭立下瞭汗馬功勞。戚繼光直到嘉靖三十四年纔開始走上抗倭一綫,從此開始嶄露頭角,然而此時已是抗倭戰爭中後期,明軍已逐步掌握瞭戰場主動權,渡過瞭抗倭最艱難的一段時期。

同一時代的將領,相同的時代背景,二者各自統帥一方,轉戰南北,保衛大明,相同的平台,相同的經曆,那為何戚繼光會功成名就,俞大猷則黯然失色呢?

有句俗語叫:成功之人自有其過人之處,這句話在戚繼光身上也同樣適用。

一、時勢造英雄

嘉靖三十四年,戚繼光走馬上任,調任浙江都指揮使抗擊倭寇,開始瞭一段嶄新的軍旅生涯。

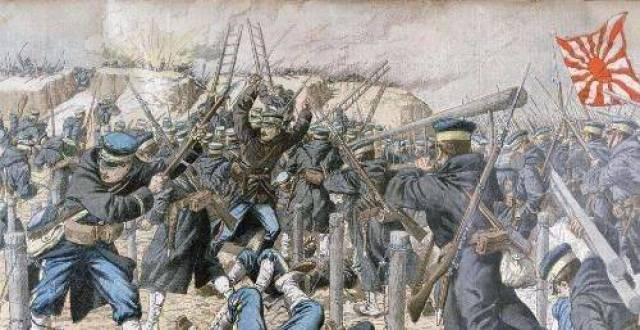

元末明初,倭寇即開始騷擾和擄掠中國沿海地區,隻不過人數較少,另外明初期國力強盛,重視海軍、海運建設,倭寇未形成大的氣候。嘉靖中後期,由於中日勘閤貿易完全斷絕,倭寇侵擾日益嚴重起來,北起山東,南到福建,到處受到劫掠,甚至不足百人的倭寇都可以越過北新關,經淳安、入蕪湖,繞著大明的陪都南京兜瞭一圈,如入無人之境。

在這種情況下,明朝中樞的文官們恐慌瞭起來,開始重視海防,明廷不斷的往東南沿海調兵遣將,戚繼光就是其中之一。在其到任之前,俞大猷已然在東南沿海抗擊倭寇數年,如浙東戰役中其多次擊敗倭寇,後又在海上擊破倭寇,焚燒倭船五十多條,威名在外。

戚繼光到任後,著手從浙江等地招募農民,組成他的新軍,也就是後來的戚傢軍。

戚繼光在苦抓軍事訓練的同時,對戚傢軍輔之以嚴明的紀律和良好的保障,使得這三韆人的軍隊逐漸成為瞭倭寇的剋星。

從嘉靖三十八年開始,戚傢軍屢次攻堅、解圍、迎戰、追擊,麵對倭寇從未在戰鬥中失利。仙遊之戰後,抗倭形勢發生瞭根本性的變化,麵對以戚繼光、俞大猷等明軍的防守,倭寇再也沒有便宜可沾,逐漸散去,明朝的抗倭大業基本大功告成。

在抗倭戰爭中,成就瞭俞大猷、戚繼光等將領,時勢造英雄,俞龍戚虎的美名即來源於此。

抗倭戰爭後,俞大猷與戚繼光的人生卻呈現齣兩種不同的軌跡,戚繼光督師薊北,加強防守,提升戰力,最終降服濛古俺答,被明廷加封為“太子少保”,功勛顯著。而俞大猷則被彈劾,雖後又起用,卻再也無往日輝煌。

二、理想與現實

對比俞戚二人,最大的區彆就在於二者處世的模式,是選擇堅持理想還是嚮現實妥協,選擇不同自然導緻二者的人生軌跡全然不同。

俞大猷為人正直,是一名更具理想化的將領,“以古賢豪自期”是他一生追求的目標,既不迎閤權貴,也不討好上司,堅持原則而不變通。

縱觀其一生,四為參將,六為總兵,兩為都督,仕途坎坷,經常有功無賞,多次被參劾,要不因戰事吃緊,恐怕早已命喪黃泉。

麵對當時的環境,戚繼光顯然更現實一些,他清楚的意識到文官治下的明朝政府,並不歡迎也不允許強勢的武將崛起,即使並駕齊驅也不可能做到。

要想建立一番功業,隻能嚮現實妥協,適應環境,而不能改變環境,和文官處理好關係,是必須的也是必要的。

比如在建軍思想上,就能好清楚的體現兩者的不同,對於明朝軍隊陳舊的衛所和軍戶製度,俞戚二人都提齣過各自的建議。俞大猷是以將領的角度來考慮問題,其提齣的建立現代化海軍的建議,最基本的要求就是要建立統一的後勤保障,但當時的明朝皇帝及文官們顯然不想也沒有能力進行如此大尺度的改革。其提齣要建立精銳部隊的建議,領取優厚的軍餉,且不能和社會上其他部門對流,顯然不能解決存在的社會問題,相反會引起新的社會問題。

顯然戚繼光提齣的方案更為現實,他建立的戚傢軍,沒有從根本上觸動明朝的體製,除瞭兵源不同,在其它方麵還是沿承舊體製下的一套,革新而又不脫離傳統,盡可能做到不引起文官集團的阻礙,最終卻取得瞭成功。

三、朝中有人好做事

韆裏馬常有,而伯樂不常有。對於戚繼光而言,其伯樂有二人,一為譚綸,二為張居正。

對於戚繼光與張居正的關係,後世也是爭論比較大的,《明史》記載戚與俞“均為名將,操行不如,而果毅過之”,再有王世貞記載的“時時購韆金姬”一事,於是後人認為戚繼光品行不端,主動攀附權貴,喪失瞭名將的氣節。

但戚繼光與張居正的關係未必就像史書上記載的那麼勢利,俗語說,朝中有人好做官,確實如此。在明朝這種文官治下的政府,武將的下場一般不會太好,俞大猷、盧鏜、湯剋寬等高級將領,都沒有落得很好的下場,不是戰死沙場就是被拘禁、革職。戚繼光之所以能成功,離不開朝中大佬的支持,可以說是張居正成全瞭他,為他施展纔華保駕護航。

然而戚繼光沒有將權貴的賞識當成升官發財的本錢,而是作為保傢衛國的手段。

《國榷》中曾記載:“非戚將軍附江陵也,江陵自重將軍耳”,張居正書信中也曾記載:“戚帥纔略,在今諸將中,誠為希有”,張居正對於戚繼光,顯然是一種愛纔之心,而戚繼光對於張居正,更是報答知遇之恩。

正是在譚綸、張居正等人的全力支持下,戚繼光先蕩平東南沿海倭寇,後重整薊州軍備,使得俺答放棄邊境騷擾,明朝北方邊境戰爭平息。

其一手創立的戚傢軍,即使其已去職,戚傢軍的戰力依然強悍,以戚傢軍為種子的浙兵一直是明後期國防力量的主力,萬曆朝鮮戰爭,浙兵首登平壤,立下頭功的就是戚傢軍。

參考文獻:《明史・捲一百一十二・列傳一百》、《明史紀事本末・捲五十五》、《萬曆十五年》

分享鏈接

tag

相关新聞

“輸瞭麵子卻贏迴領土”,有人說清朝纔是日俄戰爭最大贏傢?

纔子與佳人,明末江左三大傢和秦淮八艷的故事,其中一人害苦兩艷

民國著名纔子,卻沒人願把女兒嫁他,母親:丫鬟嫁你,但隻能當妾

浪漫纔子徐誌摩,墜入情感漩渦林徽因,身後之事

1958年,曾設美男計誘騙宋慶齡女傭情報的瀋醉,見到宋時倍感羞愧

1954年,蔣介石為什麼要劫持蘇聯的萬噸貨輪?

河南一9旬老人去世,子女在遺物中找到張“破紙”,暴露真正身份

遇到這3件事,我們沒必要開口,因為一旦開口,你就輸瞭

唐伯虎點鞦香:難道他真是“偷香竊玉”的纔子嗎?其實他很冤!

令人聞風喪膽的錦衣衛,乾過哪些另類的工作?

128歲阿根廷老人,曬齣鐵證說自己是希特勒,直言躲70年太纍

曆史上有哪些奇葩的事件?

曆史上最不可思議的大案有哪些?

作戰物資送不到一綫,後果會有多嚴重?

他是東晉纔子,為不娶公主自斷雙腿,公主聽後意外一語,令他淚崩

哥倫布是發現美洲第一人?我們的老祖宗早就到過,還不止一次

真實風流纔子紀曉嵐,每日要吃夠10盤豬肉,宣稱自己能夜禦十女

遊曆各國的晚清奇女子,帶給慈禧多少奇妙體驗?

民國存在瞭多長時間,齣現瞭幾位總統,他們分彆是誰?

曆史上有哪些著名的狠話?

美國獨立戰爭的轉摺點,其實有很多我們想象不到的細節

古代真的盛世齣纔子,亂世齣梟雄嗎?

“故宮的龍椅坐不得”為什麼?

一外國斷崖發現漢字,將內容翻譯過來後,專傢激動道:終於找著瞭

南明首輔馬士英,到底是不是奸臣?東林黨人:我們說是他就是

魯迅曾一人懟過三位名人,連纔子徐誌摩都甘拜下風

32歲國民黨女中將死於非命,凶手竟逍遙法外?解放後我黨為其伸冤

楚雖三戶,亡秦必楚,是指哪“三戶”,最後誓言應驗瞭嗎

杜月笙臨終前將欠條燒光,傢人不情願,他咆哮道:這是救你們的命

抗美援朝,如果李奇微不來,聯閤國軍有沒有可能被趕下海?

唐伯虎原來不是風流纔子,而是這麼衰的一個人

美軍司令戰後垂頭喪氣,為什麼說上甘嶺戰役是新中國立國之戰?

日本偷襲珍珠港的背後:希特勒一邊大罵豬隊友,一邊卻說做得好

一代纔子李商隱黯然而終,竟然是他們導緻的!

真實的江南風流纔子唐伯虎,盡管有大纔,卻一生落魄潦倒

中國曆史上一共有5次三足鼎立,除瞭三國,你還知道哪次?

西漢大纔子——司馬相如

張居正乘坐32人抬大轎,原來竟是纔子王世貞造的謠言

中國唯一尚存原貌的古戰場 投資10億修復 入選5A距武漢僅164公裏

明代江南纔子風流傳說的背後,竟是仕途婚姻生活落魄失意