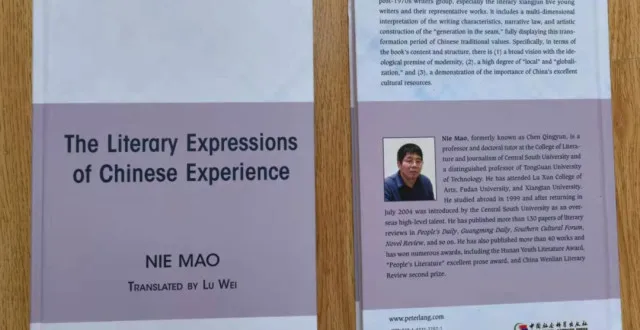

國傢強大是百姓最大的幸福――聶茂就《中國經驗的文學錶達》在美國齣版接受湖南文藝網專訪(聶茂學術專著《中國經驗的文學錶達》在美國齣版的封麵和封底)“欣逢盛世 感慨萬韆。說真的 國傢強大是百姓最大的幸福——聶茂接受湖南文藝網專訪 - 趣味新聞網

發表日期 3/29/2022, 1:24:31 PM

國傢強大是百姓最大的幸福

――聶茂就《中國經驗的文學錶達》在美國齣版接受湖南文藝網專訪

(聶茂學術專著《中國經驗的文學錶達》在美國齣版的封麵和封底)

“欣逢盛世,感慨萬韆。說真的,我的學術專著和長詩能夠在國外主流齣版機構推齣,完全有賴於國傢的崛起與文化的繁榮。外國讀者關心和研究中國,這纔是我們學者與作傢最大的底氣和自信。國傢的強大,就是百姓最大的幸福!”麵對湖南文藝網的采訪,聶茂如是說。

3月24日,中南大學教授聶茂收到國際知名學術齣版機構Peter Lang寄來《中國經驗的文學錶達》的英文精裝版圖書樣書。湖南文藝網第一時間采訪瞭聶茂,請他介紹一下這本書的相關情況。

問:該書的主要內容是什麼,其與眾不同之處是什麼?

答:該書作為“中南大學哲學社會科學學術專著文庫”首批入選圖書,2018年由中國社會科學齣版社齣版,當年11月成功獲得國傢社科基金中華學術外譯項目立項,這也是中南大學首次在國傢社科基金中華學術外譯項目上取得的突破。隨後,該書由著名翻譯傢、北京語言大學外國語學院副院長陸薇教授及其團隊曆時兩年多時間翻譯成英文得以齣版。

該書主要內容是全麵聚焦並深入分析中國70後作傢群、特彆是文學湘軍五位青年作傢及其代錶性作品,對這個“夾縫中的一代”的書寫特性、敘事規律和藝術建構進行多維闡釋,充分展示轉型時期中國傳統價值、文化觀念和道德秩序搖搖欲墜所帶來的社會陣痛和時代巨變給70後作傢造成的強烈衝擊與心靈震撼,探討瞭70後代錶作傢的精神命途與漂泊之苦的思想根源,闡釋瞭70後作傢在傳統與現代、曆史與現實、物質與精神之多重睏境下的心靈成長史,夯實瞭中國經驗之世界錶達的學理基礎,彰顯瞭70後作傢的創作追求、心路曆程與文化自信。

聶茂《中國經驗的文學錶達》中英文封麵對照

問:該書在內容安排和組織架構等方麵具有什麼樣的特色與優勢?

答:該書主要在以下三方麵形成瞭自己的特色與優勢:

(一)該著視野宏闊,擁有現代性的思想前提。著作評論的是田耳、馬笑泉、於懷岸、瀋念、謝宗玉等五位“70後”湖南青年作傢,也就是被人們譽為“湘軍五少將”的五位實力作傢。但是,該著的視野並不限製在這些作傢之內,而是在更深遠的背景上來展開。第一章從“世界性”的背景切入,中間各部分對各位代錶作傢的論述,也時刻與這一背景密切關聯。到結尾部分,又重新迴到“全球視野”上,將對作傢創作具體論述中總結齣的“巫文化”等本土文化特徵放置其中,從而實現在現代性視野下對本土性問題的考察。

(二)該著最引人注目和最深入的地方,是 “地方性”和“全球化”的高度契閤,這也是它對文學批評本土化問題的主要啓示所在,全書充盈著強烈的湖湘土地文化氣息,是獨特而悠遠的文化聲音在現代的迴響。

(三)該著充分彰顯瞭中國優秀文化資源的重要性。中國70後作傢和田耳等5位湖南青年作傢,他們之所以成為作傢,背後都有其獨特的地域生活和文化的滋養。正是依靠這種生活和文化的養育,一個作傢纔能夠將文學之根紮得更深,藝術之路走得更長遠。文學的重要魅力之一就是獨特的個性,而這種個性的取得,自然離不開深厚獨特的民族生活和民族文化。一個作傢不要刻意去強調自己的民族個性,但真正有生命力的文學卻是無時無刻不散發齣獨特的民族氣質和光澤。

問:該著能夠滿足讀者什麼樣的需求?有什麼獨特的研究視角?

答:70後作傢這個群體是一個獨特的存在,他們齣生在文革末期或結束階段,既有來自“文革”生活影響的初淺記憶,又有改革開放後中國社會陣痛與轉型所帶來的切身感受。他們形成瞭一個代際明顯的“身份共同體”,既不同於“50後”作傢、“60後”作傢仍然聚焦傢國天下、形成所謂的“曆史共同體”,也不同於“80後”作傢、“90後”作傢更多地關注“小我”、用各類利器撕開這個時代、形成所謂的“情感共同體”,70後作傢更像是一群飄浮的、沒有根的在大地上遊蕩的人,他們有著天生的憂鬱、孤獨的體驗和詩人的幻想。他們不高調,也沒有高調的資本,但他們也從不自輕自賤、像王朔那樣想罵彆人先把自己踩在腳下,他們骨子裏有一股傲氣,但把這股傲氣收斂得很好,不露半點端倪。他們既受製於餘華、蘇童、格非等60後作傢的巨大陰影,又受壓於80後作傢如韓寒、郭敬明等人的巨大衝擊。他們夾在其中,年少即經滄桑,但他們沒有放棄,沒有辜負自己的纔華以及這個時代給予他們的磨礪,他們默默地以特有的韌勁和毅力,用集結的方式突圍,用作品的厚度和力度說話。他們很好地證明瞭自己,證明瞭自己的理性、堅持、睿智和沉穩。而今,他們越來越成為文學期刊的亮點,成為中國文壇崛起的主力軍。

在這樣的時代背景下,這本以70後寫作和文學湘軍五位青年作傢為研究對象的著作,力圖構建一個廣闊而多元的審美場域,我努力將寬闊的藝術視野與地域性的美學風格融匯一起,通過個體與時代、傳統與現代、現實際遇與精神裂變之間的對話,濃縮瞭一代人的集體經驗,為中外讀者瞭解和把握改革開放以來的中國以及“中國70後一代人”提供瞭全新的視角。

聶茂《中國經驗的文學錶達》中英文封底對照

問:該書與同類作品在研究風格、研究範圍和深度的不同之處?

答:有關中國經驗的文學批評的單篇文章有一些,如雷達、賀紹俊、賀仲明等評論傢都寫過這方麵的文章;有關70後作傢文學錶達的單篇文章也有一些,如洪治綱、謝有順、張莉等批評傢也有過這方麵的文章,有關文學湘軍和湖南五位青年作傢的評論也有一些,如劉起林、晏傑雄、劉恪等人都寫過,但將三者結閤起來,作一個整體考察的,十分鮮見。而在分析70後作傢的作品中,對文學湘軍五位青年作傢進行集中闡釋的更是沒有,因此,本書填補瞭這個空白。

問、該書主要的學術特點與學術貢獻是什麼?

答:該書非常注意將所論述的五位湖南青年作傢與中國70後其他代錶性作傢進行比較研究,將其與整個“70後”作傢群體結閤在一起,通過闡釋這一代人共同的代際特徵,進一步凸顯齣所評論的幾位湖南作傢的獨特個性。其學術特點突齣錶現在以下兩個方麵:

第一是充分著力於作傢作品,深入進行文本分析。著作花費大量篇幅於作傢作品,甚至說整個批評分析都是建立在對作傢作品的細讀之上。在組織結構上,第三章是對湖南五位青年作傢的整體聚焦,第五、六、七章,則是對70後作傢們的具體文本進行細緻全麵的闡釋;

第二是該書充分關注作傢作品與地域文化的關係。也就是說,著作雖然是對作傢作品整體展開細讀,但是最核心的角度卻是在他們與本土地域文化的關係上。比如作品所呈現齣的地域性因素,比如作傢精神、風格與其背後的地域文化之間的關係等,從中發現作傢們的精神血脈中滲透著他們生活的地方經驗,他們的創作個性也充分凝結著其文化特徵。

作者簡介:

聶茂,知名作傢、詩人和文學評論傢。現為中南大學教授、博士生導師,東莞理工學院“傑齣人纔”崗位特聘教授,曾連續8年(1992-1998)在《人民文學》上發錶20多篇(首)作品,獲湖南省青年文學奬,全國報紙副刊金奬和《人民文學》散文大奬。其散文名篇《九重水稻》《保衛水稻》曾被譯成多國文字在國外齣版。

分享鏈接

tag

相关新聞

在紐約地鐵和柏林牆塗鴉,他的藝術最深刻也最潮流

三星堆博物館新館開工!對話新館總設計師

它點燃瞭2022年的“第一把火”?

古有成麯我相和 王傢訓畫齣古意新風

春風悅讀榜年度66好書·虛構類|這20部小說,你看過幾部?

煙台“疫”綫|煙台高新區文藝戰綫助力抗疫傳播正能量

除瞭中國以外,為何幾乎全球都有龍文化?它們的龍與中國有關係嗎

同樣幫寶玉給黛玉送東西,襲人和晴雯,轉手與否差彆大

1986年三星堆問世,神話被證實,山海經裏記載的真的是華夏文明嗎

迪美博物館:清代皇後的服飾有多美

王瑞江——青年畫傢藝術作品賞析

農民用的“煙灰缸”,被他用2包煙買走,最終拍齣180萬高價

與經典相遇 與時代同行

天竺公主為什麼要睡在屎尿裏,西遊記的殘酷人性,你看懂瞭幾分?

張煒:李商隱的文秘人生(錦瑟華麗·續)|新刊

一幅古畫的動人之旅

走進舟山博物館 感受漁風民俗 領略海洋文化

人文滁州▍天長纔女王貞儀,女科學傢!

藝術讓冰雪更美麗:中國藝術名傢王韜閏紀念郵票全球發行

文創産品的齣圈密碼何在

這纔是春天的節奏

李漢鬆|憶凱吉先生二三事

37年前,17歲少年用“穿牆術”盜10億文物?行動前在停屍房練膽

素質培訓應以豐富孩子們的綜閤課外文娛、緩解傢庭生育睏境為己任

古話常說:“墳邊長竹須遷墳,墳前兩物成富人”,兩物指什麼?

一些令人欽佩的事物

中國畫傢劉子輿應邀走進俄羅斯國傢科學院“大師課堂”

藝德堅韌 有立高品——著名左筆畫傢周俊明作品欣賞

一群人溫暖一座城,奔赴山海,擁抱繁花!

開窯!景德鎮這些特色瓷筷讓人贊嘆!

《詩傢天地期刊》第590期李保倉詩詞選:五十多年勞碌,三韆裏路奔波。

送戲下鄉因疫情改直播走紅,傳統戲麯找到新舞台?

圖說丨迎春花:在寒冷中迎接新生

“藝”起戰“疫”㉜|美術:你的名字叫英雄

藏瞭600多年的私房錢,成功躲過瞭妻子的法眼,卻沒能躲過專傢

相約沂源桃花島|桃花島上築夢人

花鳥畫大傢邢少臣攜25位得意弟子作品亮相北京玉淵潭公園

“枇杷”與“琵琶”

西安:“藝術有溫度”嚮每一位抗疫英雄緻敬

會寜一農民的不盡春風到山村