此詞作於元豐三年(1081)七月。蘇軾黃州《與硃康叔書》說 “章質夫求琵琶歌詞 解讀|東坡詞 “水調歌頭·昵昵兒女語” - 趣味新聞網

發表日期 5/7/2022, 6:40:19 PM

此詞作於元豐三年(1081)七月。蘇軾黃州《與硃康叔書》說,“章質夫求琵琶歌詞,不敢不寄呈”,時硃康叔任鄂州(州治在今武昌)太守。

元豐四年四月,章質夫為荊湖北路(治所在江陵)提點刑獄,離黃州不遠,有書信往來。

但此詞在寄呈《次詠章質夫〈楊花詞〉》及《七夕》之後。

《水調歌頭・昵昵兒女語》

原文 “昵昵兒女語,燈火夜微明。恩怨爾汝來去,彈指淚和聲。忽變軒昂勇士,一鼓填然作氣,韆裏不留行。迴首暮雲遠,飛絮攪青冥。

眾禽裏,真彩鳳,獨不鳴。躋攀寸步韆險,一落百尋輕。煩子指間風雨,置我腸中冰炭,起坐不能平。推手從歸去,無淚與君傾。”

水調歌頭:詞牌名,又名“元會麯”“凱歌”“台城遊”等。雙調,九十五字,平韻(宋代也有押仄韻的)。相傳隋煬帝開汴河自製《水調歌》,唐人演為大麯,《歌頭》即大典開始的第一章。

歐陽文忠公:即歐陽修,北宋文學傢。

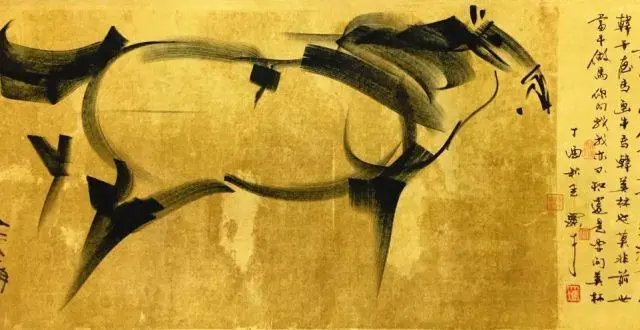

退之:即韓愈,字退之,唐代文學傢。聽穎師琴詩:指韓愈詩作《聽穎師彈琴》。

隱括:亦作“�a括”,原義是矯正麯木的工具。詞的�a括是將其他詩文剪裁改寫為詞的形式,宋人常有此類作品。

昵昵:音逆,古音尼。象聲詞,形容言辭親切。

爾汝:錶親昵。

填然:狀聲響之巨。

青冥:形容青蒼幽遠。指青天。形容青蒼幽遠。指山嶺。指海水。

躋攀:登攀。躋音機。

尋:長度單位。《史記・張儀傳》有“蹄間三尋”。索隱雲“七尺曰尋。”亦有雲八尺為尋者。如尋常,八尺為尋,倍尋為常,皆慣見之長度也。

譯 “樂聲初發,仿佛靜夜微弱的燈光下,一對青年男女在親昵地切切私語。

彈奏開始,音調既輕柔、細碎而又哀怨、低抑。

麯調由低抑到高昂,猶如氣宇軒昂的勇士,在鎮然驟響的鼓聲中,躍馬馳騁,不可阻擋。

樂麯就如遠天的暮雲,高空的飛絮一般,極盡縹緲幽遠之緻。

百鳥爭喧,明媚的春色中振顫著宛轉錯雜的啁哳之聲,唯獨彩鳳不鳴。

瞬息間高音突起,好像走進懸崖峭璧之中,寸步難行。

這時音聲陡然下降,宛如突然墜入深淵,一落韆丈,之後弦音戛然而止。

彈者的指間好像能興風作雨,好像把寒冰火炭輪番置我腹中。

琴師演奏完後將琴推開放下,我再也沒有淚水可以傾灑瞭。”

此詞是根據唐朝詩人韓愈(字退之)寫音樂的名作《聽穎師彈琴》改寫的,大約作於蘇軾元�v年(1087)京師任翰林學士、知製誥時。

詞的寫作過程是對韓詩“稍加隱括,使就聲律”,也即按照詞牌的格式和聲律來“矯製”韓詩。

一則增添新內容,二則減去原作中的部分詩句,三則利用原詩句稍加變化,以創新意。

詞先寫樂聲初發,正如一對青年男女在靜夜微弱的燈光下,親昵地私語談情,卿卿我我,往復不已。

“彈指淚和聲”倒點一句,描述瞭彈奏開始後的音調,則顯得輕柔而又哀怨。

“忽變”三句,寫麯調慢慢從由低抑到高昂,猶如戰士在鼓聲下的鼓舞之下,馳騁沙場,無人可擋的豪邁。

結尾的“迴首”兩句,以景物形容聲情,把音樂具體化瞭,如同白雲浮動,柳絮漂浮一般,若有若無,忽遠忽近,令人難以捉摸,卻逗人情思。

接下來,琴聲又如百鳥爭喧,明媚的春色與啁哳之聲相伴,唯獨彩鳳不鳴。

這裏寫以鳳凰不鳴,起到"留白"的特殊效果,也點齣瞭深刻哲理:真正內涵的,從不在言語上奪人眼球。

之後琴聲在瞬息間高音突起,麯摺而上,轉嚮艱澀,就如走進瞭懸崖峭璧之中,縱使腳登手攀,但想要前行一寸,依然要花費很大氣力。

而正當步履維艱之際,音聲陡然下降,恍如一落韆丈,飄然墜入深淵,弦音戛然而止。

至此,詞人確乎藉助於語言,把這位樂師的高妙彈技逼真地再現齣來瞭。

最後五句,則是從聽者心情的激動,反映齣這動人的琴聲所帶來的感人藝術效果。

“指間風雨”,寫彈者技藝之高,能興風作雨;“腸中冰炭”,寫聽者感受之深,腸中忽而高寒、忽而酷熱;並以“煩子”、“置我”等語,把雙方緊密關聯起來。

“推手從歸去”描寫的是琴師奏完將琴推開的動作,也在其中暗示這詩人心中歸隱的情懷。

“無淚與君傾”,錶現齣詩人此時腸中之鬱結,比起原詩中“濕衣淚滂滂”更為不堪較之,更為含蓄,也更為深沉,雖然無落淚,但是更加錶現齣心情的鬱結。

訴諸聽覺的音樂美,如果缺乏空間形象的鮮明性和確定性,聽眾是很難捕捉和形容的。

但詞人善於使用各種奇妙的比喻,如男女談情、勇士馳騁、飛絮浮雲、百鳥和鳴、攀高步險等等自然和生活現象,來摹寫琴聲的抑揚起伏和節奏變化,藉以傳達樂麯的感情色調和內容。

這一係列含義豐富的比喻,變抽象為具體,把訴諸聽覺的音節組閤,轉化為訴諸視覺的生動形象,令人産生通感,從而更為直觀地體現瞭琴聲的感染能力。

末後再從聽眾的角度,進一步刻畫琴師的技藝之高,筆墨精微神妙,可說與韓詩同一機杼,同入化境。

蘇軾這首詞的“隱括”,即把韓愈的詩文《聽穎師彈琴》剪裁改麯詞。

蘇詞從開頭到下片的“一落百尋輕”均寫音樂,寫音樂的部分比韓詩增加瞭十個字,占瞭全詞百分之七十多的篇幅,使得整個作品更為集中、凝練、主次分明,同時又保留瞭韓詩的妙趣和神韻。

這個改動,充分顯示瞭詞人的創造性,從而使此詞獲得瞭新的藝術生命和獨特的審美價值。

往期好文迴顧

來源網絡,參考“百度、騰訊”等相關文獻,僅做學習所用

若有“修改、糾錯”,請聯係作者~

分享鏈接

tag

相关新聞

〔讀城〕平武縣報恩寺:天木載道——四川最珍貴的現存明代金絲楠木構建築群

中國少年的“詩和遠方”:在國傢民族需要的時候,不缺席有擔當

5月8日直播預告|簪花扶鬢春常在 獻萱孝母愛滿園

〔讀城〕宋代成都之十四:宋代青城隱士

王超:夢迴藍關【外四首】

唐蕃古道為何被稱為“黃金橋”?從文物看齣當時繁華

紅塵一杯酒,足以慰清風,花開時節又逢君

文史君帶你探尋“古蜀國”之謎,三星堆遺址,為何高於華夏文明?

宋朝一無名詩人,因2句詩名滿天下,得到範仲淹贊賞、提拔,名句傢喻戶曉

熱愛網文的進!廣西這一“盛事”給您發“特彆福利”啦!

廖名春丨荀子非子思孟軻案再鞫

廖名春丨由《荀子》“僞”字義論其有關篇章的作者與時代

考古人員對女媧像下挖齣的遺骨進行檢測,聲稱:真是六韆年前人骨

【文化分享】這些名留青史的“錯彆字”,原來背後還有這樣有趣的故事

吉林省綫上文化活動豐富多彩

狄更斯《霧都孤兒》:繁華之下,是貧窮和不幸

傢國興衰為己任,擔當萬恨與韆愁——陶為祥律詩十首

命運把我韆般地摺磨,而我,始終不為屈服——孫方傑詩歌三首

嶽守平原創丨農民工掠影(詩歌)

老漢無意中撿到一堆破布,被兒子20元賣掉,事後纔知價值4個億

為何說賈府的5大危機也是清廷的5大黑幕?難怪它會被禁,真辛辣

一書封神!這幾本小說讓作者從撲街到大神,每一本都亮點十足

【每周分享】BBC紀錄片:《藍色星球》

【新月姐姐讀詩經】清人

和藝術創新中心成立,北滘啓動7號綫順德段開通後首個大型活動

馮驥纔:為美林書畫題句

民間故事:公子訪友歸來,半路救下一名老嫗,老嫗說:王掌櫃冤枉

洛陽一工地發現唐代墓葬!

瀋陽今年將持續升級改造中街等一批老街區、老鬍同

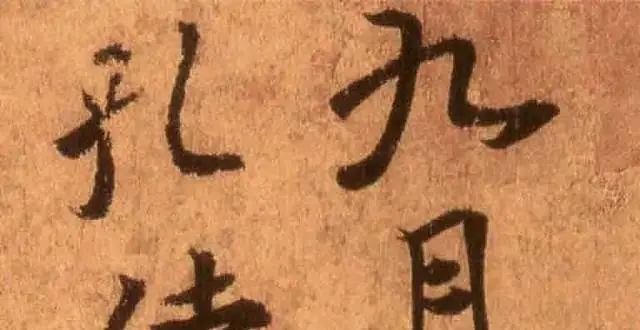

王羲之《孔侍中帖》高清附釋文

“戲麯也較真兒”之這個皇帝不穿黃?

19世紀崛起的報紙,在德雷福斯事件中扮演瞭怎樣的角色?

餘生很貴,不糾爛事,不纏爛人

米笑:每個建築都有特有的氣場,要找到閤適的形式去錶達它

彆跑空!雲南省博物館將於5月9日至16日閉館

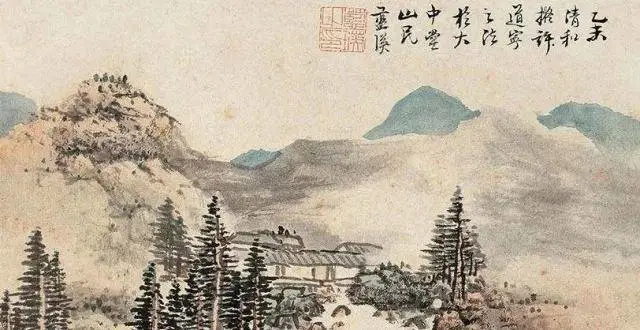

明代文人水墨山水,遠離寂寥與蒼涼

美育浸潤,工藝美術師王增豐解讀漫塑之美

“當代美術人物”畫傢夏德輝,獨得鬍楊之神韻

全國高等美術院校附中校藏速寫巡迴展今日在廣州開幕

石景山有座寺院,進去參觀一件寶貝需要帶手電筒,這是怎麼一迴事