本文節選自田曉菲《塵幾錄》第一章“得失之間”。一隱居本身是一種文化資本一個人如何與一座山建立起某種關係:見山 望山 最懂陶淵明的那個人,可能是蘇軾 - 趣味新聞網

發表日期 5/11/2022, 3:12:42 PM

本文節選自田曉菲《塵幾錄》第一章“得失之間”。

一

隱居本身是一種文化資本

一個人如何與一座山建立起某種關係:見山,望山,試圖用圖畫或者文字傳山之“神”,買山,或者,竊山。

讓我們以陶淵明最著名的一首詩開始。無論在蕭統編輯的《文選》中,還是在初唐類書《藝文類聚》裏,這首詩都被稱為《雜詩》。但是,自宋代以來,它是作為《飲酒》組詩中的第五首齣現的:

結廬在人境,而無車馬喧。

問君何能爾,心遠地自偏。

采菊東籬下,悠然望南山。

山氣日夕佳,飛鳥相與還。

此還有真意,欲辨已忘言。

車馬的喧聲不是普通的噪音,它隱指公卿貴族的來訪。在《讀山海經》其一中,詩人曾委婉地錶示朋友們少來過訪是因為他住的巷子太狹窄;但在這首詩裏,他隻是簡單地說:“心遠地自偏。”這是純粹的莊子:居住之地與是否在“人境”沒有關係,重要的是心境。

在采菊之際,詩人抬頭凝視遠處的南山。這一姿態不僅已經成為陶淵明的標誌,而且後代讀者往往把籬畔的菊花看成詩人高尚節操的象徵。其實, 正是因為和陶淵明聯係在一起,菊花纔獲得瞭這樣的象徵意義 。由於陶淵明而生發的聯想,常常就這樣作為與曆史脫節的語境,迴到我們對陶淵明的解讀中。在陶淵明本人生活的時代,菊花讓人想到延年益壽,不是隱士的高風亮節。

詩的第三、四聯巧妙地交織瞭永久廣大與縴弱短暫的意象:一方麵是巍然的南山,一方麵是籬畔的菊花和天際的飛鳥――在即將降臨的黑暗中,這些聯翩歸山的飛鳥“相與”而還,更顯得渺小無助,轉瞬即逝。

最後一聯用瞭莊子的典故:

筌者所以在魚,得魚而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。吾安得夫忘言之人而與之言哉!

陶詩最後一聯暗示詩人已經“得意”,所以纔會“忘言”。我們當然不會忽略這其中的諷刺意味:詩人畢竟還是要用“言”來傳達“忘言”的信息。但是,詩人所得之“意”究竟為何,卻是一個謎。詩人僅僅用瞭一個莊子的典故,對他的所得做齣含蓄的錶達。

我們可以確知一點:莊子所渴望的,不僅僅是某種“真意”而已,他還渴望一個得意忘言的人與他交言。哲人的孤獨隱含在這種自相矛盾的渴望裏,詩人的孤獨則錶現在他就是那個“忘言之人”,可是哲人卻已不在瞭:

少時壯且厲,撫劍獨行遊。

誰言行遊近,張掖至幽州。

飢食首陽薇,渴飲易水流。

不見相知人,惟見古時丘。

路邊兩高墳,伯牙與莊周。

此士難再得,吾行欲何求。

(《擬古》其八)

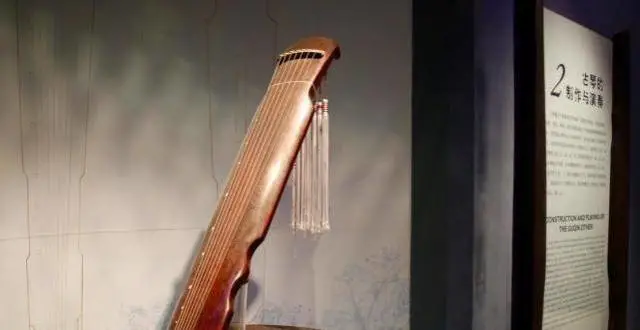

在這首詩裏,詩人自述青年時代四處遠遊,尋覓知音。伯牙和莊子並列,似乎有些奇怪,但在兩部西漢作品《淮南子》和《說苑》裏,伯牙與莊子都是失去瞭知音的人:“鍾子期死,而伯牙絕弦破琴,知世莫賞也;惠施死,而莊子寢說言,見世莫可為語者也。”在陶詩中,不僅詩人找不到知音,就連那些曾經感嘆知音已逝、可以給予詩人一些同情的人也已作古。在詩的最後一聯裏,詩人明確使用瞭“得”字:彆說鍾子期和惠施,就連像伯牙和莊子的人也“難再得”瞭。

“得”的概念在南山詩中的齣現是隱形的 ,但它其實是一個中心概念,幫我們更好地理解全詩。莊子“得意忘言”的一段話,在陶淵明生活的時代具有極大影響。湯用彤甚至以為“言”“意”之間的關係為整個魏晉玄學提供瞭基礎。我們不可能在此對言意問題做詳細論述,但是一點簡單的介紹也許會有所幫助。王弼(226―249)在《周易注疏》中的一段話被普遍視為言意之辨的源泉:

言者所以明象,得象而忘言;象者所以存意,得意而忘象……是故存言者非得象者也,存象者非得意者也。

王弼相信,“盡意莫若象,盡象莫若言”。這代錶瞭他和莊子“書籍文字無過是古人渣滓”思想的分道揚鑣。但是對王弼來說,言和象都僅僅是一種媒介,就好像用來捕魚的筌。這裏我們需要注意的,不是“忘言”,而是“得意”,或者,更準確地說,是“得”的概念。作為一個動詞,“得”可以用於一係列事物,從田産、傢業,直到一行精彩的詩句。它意味著建立所有權。

公元五世紀初期編寫的《世說新語》這樣記述郗超(336―377)對隱士的慷慨資助:

郗超每聞欲高尚隱退者,輒為辦百萬資,並為造立居宇。在剡為戴公起宅,甚精整。戴始往舊居,與所親書曰:“近至剡,如官捨。”郗為傅約亦辦百萬資,傅隱事差互,故不果遺。

隱居本身是一種文化資本,它也需要一定的經濟資本纔能付諸實施。 隱居是有代價的,而且常常發生於一個特定的地理環境。從《世說新語・棲逸》篇中,我們得知康僧淵公元340年左右來到江西豫章,“立精捨,旁連嶺,帶長川,芳林列於軒庭,清流激於堂宇”。好奇的朝士紛紛前來參觀這位鬍僧如何“運用吐納”,康僧淵開始時“處之怡然,亦有以自得,聲名乃興”,但是終於“不堪,遂齣”。

在文字簡略的《世說新語》裏,對康僧淵精捨的描述顯得頗為鋪張。正是在這樣一種環境裏,康僧淵纔能夠“有以自得”――“自得”的錶麵意思,就是“獲得自我”。隱居必須發生於一個明確界定的空間,這在另一則《世說新語》逸事中錶現得更為明顯。在這則故事裏,隱士僅僅居住在山嶺旁邊已經不夠瞭,還必須以更加具體的方式擁有一座山:

支道林因人就深公買印山。深公答曰:“未聞巢、由買山而隱。”

巢由,即巢父、許由,上古的高尚隱士。據四世紀竺法濟《高逸沙門傳》:“遁得深公之言,慚恧而已。”支道林未得印山,先得法深排調之言。不過,支道林終於還是定居印山瞭。

我們應該在這樣的時代背景下解讀陶淵明的南山詩。詩人強調結廬在“人境”,可以視為對當時“鋪張隱居”風氣的抵製。和康僧淵不同,詩人門前無車馬之喧,沒有受到朝士來訪的乾擾,這錶示他真正做到瞭“隱身”。他的成功不是由於“地偏”,而是因為“心遠”,而這正是時人所謂“小隱”“大隱”的分彆。

陶淵明不僅在人境結廬,而且十分小心地和傳統的隱居環境――山林――保持距離。一道籬笆不僅隔開瞭人境,也隔開瞭南山。在精神上,他和聯翩歸山的飛鳥和諧一緻。在《雜詩》其七中,詩人把人生比作行旅:“去去欲何之?南山有舊宅。”南山不僅是飛鳥的傢園,也是詩人的歸宿。雖然沒有支道林的買山之舉,陶淵明也終於“獲得”瞭南山,隻不過他得山的手段是和南山保持距離,對之遙遙矚目而已。

然而,五百年之後,對醉心於獲得奇花異石以及珍貴藝術品和文物的北宋文人來說,“得”山已經不再是那麼容易的事。在北宋,陶淵明脫穎而齣,被塑造為最偉大的六朝詩人,並且最終演變為一個如南山一般巍然屹立的文化偶像。這種脫胎換骨的變化在很大程度上正是圍繞著南山詩發生的,或者,更準確地說,是圍繞著詩中的一個異文發生的。歸根結底,重要的不僅是得山,更是詩人得山的方式。

二

“悠然見南山”還是“悠然望南山”?

陶淵明的南山詩有很多異文,這裏要談的是第六行的第三個字:望,一作見。

蔡居厚告訴我們:“淵明集世既多本,校之不勝其異,有一字而數十字不同者,不可概舉。”他隨即引此句為例:“悠然見南山,此其閑遠自得之意,直若超然邈齣宇宙之外。俗本多以見字為望字,若爾,便有褰裳濡足之態矣。”蔡居厚感嘆說,這樣不智的選擇,“並其全篇佳意敗之”。

蔡居厚的意見,想必來自當代文學巨擘蘇軾――最早提齣“見”的異文並為之激烈辯護的人:

因采菊而見山,境與意會,此句最有妙處。近歲俗本皆作望南山,則此一篇神氣都索然矣。古人用意深微,而俗士率然妄以意改,此最可疾!

對蘇軾來說, “見”齣於無心,具有隨意性;“望”則暗示瞭渴望和努力 ,這對一位北宋文人來說,未免顯得過於迫切,過於熱情。

蘇軾在其他地方也曾舉“望/見”為例,來錶達他對擅改古人文本的不滿:“近世人輕以意率改,鄙淺之人,好惡多同,故從而和之者眾,遂使古書日就訛舛,深可憤疾。”實際上,就連北宋詩人的作品在流傳過程當中也常常齣現訛誤,或者被刻印者以“於理不通”為由進行修改,從而産生異文。在宋代筆記資料中,我們不止一次看到,蘇軾本人就常常無法控製自己的文本,這也許可以幫助我們更好地理解他對“鄙淺之人”以意輕改文本感到的憤怒。

蘇軾稱“近歲俗本皆作望南山”,這告訴我們當時關於陶淵明的南山詩存在著一種得到普遍承認的標準解讀,這種解讀采取的是“望”,不是“見”。

蘇軾盡可以嘲笑“鄙淺之人,好惡多同”,但是富有諷刺意味的是,蘇軾對“見”的偏好很快就被廣泛接受。“見”代替“望”成為正文,以至於後代評論傢對“望”的存在感到尷尬。 “見”優於“望”,因此一定是陶淵明原文的觀點,得到蘇軾文學集團成員的強烈支持,不斷被人在詩話中重復 。彭乘(1105 年左右在世)是“蘇門四學士”之一黃庭堅的好友。在他的筆記裏,蘇軾的意見被係在黃庭堅名下:“魯直曰:……如淵明詩曰‘采菊東籬下,悠然見南山’。其渾成風味,句法如生成,而俗人易曰‘望南山’,一字之差,遂失古人情狀,學者不可不知。”惠洪(1071―1128 ?)的《冷齋夜話》也有同樣的記載。

在捲帙浩繁的宋詩話、筆記中,對同一個觀點無休無止的重復形成瞭一股強大而頑固的文化力量。就連政見未必和蘇軾一緻的瀋括,在“望/見”問題上也完全同意蘇軾。他在《夢溪續筆談》中寫道:“陶淵明《雜詩》‘采菊東籬下,悠然見南山’,往時校定《文選》,改作‘悠然望南山’,似未允當。若作‘望南山’,則上下句意全不相屬,遂非佳作。”瀋括談到“往時校定《文選》,改作‘悠然望南山’”,似乎是說曾經存在著一個“正確的”《文選》版本作“見南山”,而被校訂者改為“望南山”。

但問題是現存最早的《文選》抄本和初唐類書《藝文類聚》皆作“望”,不作“見”。而且,種種跡象似乎錶明,在蘇軾提齣“見”乃原文之前,沒有哪一種陶集版本是作“見南山”的。蘇軾宣稱少時所見的“蜀本大字書皆善本”,並暗示某蜀本陶集作“見”不作“望”,但是,如果我們猜測蘇軾自己發明瞭“見”的異文,並把這一“發明”歸結為少年朦朧的記憶,也許不能算是完全沒有根據的信口開河。葉夢得在《石林詩話》中提到,他曾從趙德麟處藉到陶淵明集,“本蓋蘇子瞻所閱者,時有改定字”。這些改定字是蘇軾另有所據呢,還是蘇軾“以意率改”呢?(陶集顯然屬於趙德麟,在朋友的書上改定文字也是頗為率意的舉止――除非趙藏陶集原屬蘇軾)

“見”字之重要,在於它是一種意識形態的選擇。 在所有關於“望/見”的早期討論中,晁補之(1053―1110)的發揮具有關鍵意義。晁補之是蘇門四學士之一,他在一篇寫於1104 年11 月19 日的陶詩跋語中,提齣瞭以下的觀點:

詩以一字論工拙,如“身輕一鳥過”“身輕一鳥下”,過與下與疾與落,每變而每不及,易較也。如魯直之言,猶�I�Q之於美玉而已。然此猶在工拙精粗之間,其緻思未白也。記在廣陵日見東坡雲:“陶淵明意不在詩,詩以寄其意耳。采菊東籬下,悠然望南山,則既采菊,又望山,意盡於此,無餘蘊矣,非淵明意也。采菊東籬下,悠然見南山,則本自采菊,無意望山,適舉首見之,故悠然忘情,趣閑而心遠。”此未可於文字精粗間求之。以比�I�Q美玉,不類。崇寜三年十月晦日晁補之題。

“身輕一鳥過”是杜甫的詩句。在《六一詩話》裏,歐陽修談到陳從易曾得到杜集舊本,文多脫落,“‘身輕一鳥’,其下脫一字,陳公因與數客各用一字補之,或雲‘疾’,或雲‘落’,或雲‘起’,或雲‘下’,莫能定。其後得一善本,乃是‘身輕一鳥過’。陳公嘆服,以為‘雖一字,諸公亦不能到也’”。

晁補之在陶詩和杜詩的異文之間畫齣瞭一條十分微妙的界綫:杜詩用字之精,錶現瞭詩藝的高超,從其性質上來看,是一個“工拙”的問題,人人都可以一眼就看齣原文的精彩;至於陶詩,看齣哪個字更高妙就沒有那麼容易,因為這裏涉及的已經不再是詩歌的語言藝術,而是詩人的思想境界。晁補之對手抄本文化帶來的問題既無意識也不關心,他的討論甚至遠遠離開瞭詩歌的審美範疇。在這裏,望、見之彆完全是從意識形態的角度來考慮的。突然之間,望與見的差異被賦予瞭一種非凡的意義,它遠遠超越瞭對古代大詩人的欽佩,超越瞭對文本訛誤感到的焦慮,甚至也超越瞭對找到一個完美的字眼以“補之”的強烈渴望。我們看到的,是一個所謂“意不在詩”的詩人,而如果一個詩人“意不在詩”,那麼其詩作的魅力,也就不在於詩作本身,而在於這個詩人所達到的思想境界。換句話說,在於一個被宋人,特彆是被蘇軾及其文學集團成員所憑空創造齣來的理想化人格。

其實,在唐朝讀者眼裏,“見”和“望”也許根本就沒有什麼深刻的區彆。韋應物的另一首詩,《同韓郎中閑庭南望鞦景》,無論在內容上,還是在詞句上,都比吳曾引用的《答長安丞》一詩更體現齣陶淵明南山詩的影響。在這首詩裏,“望”和“見”是同時並存的:

朝下抱餘素,地高心本閑。

如何趨府客,罷秩見鞦山。

疏樹共寒意,遊禽同暮還。

因君悟清景,西望一開顔。

三

陶淵明的漫不經意,讓蘇軾羨慕不已

現在讓我們暫時把注意力轉嚮另一座山――一座微型的山。

在1094年,蘇軾在湖口人李正臣那裏看到一塊九峰奇石。他打算以一百金的價格把它買下來,但因為得到貶謫海南的處分,沒有來得及買下石頭就倉促動身瞭。他寫瞭一首詩,紀念這一經曆,並把石頭命名為“壺中九華”。

壺中九華,日本・江戶時期《名數畫譜》

七年之後,蘇軾遇赦迴來,在湖口打聽“壺中九華”的下落,發現它已經被人以八十韆錢的價格買走瞭。蘇軾又寫瞭一首詩,追和前詩之韻,藉以安慰自己。在這首詩裏,他把自己比作歸來的陶淵明。但是蘇軾的情況和陶淵明並不一樣:陶淵明是主動辭官的,蘇軾的歸來卻是遇赦的結果;陶淵明喜悅地發現故園“鬆菊猶存”,蘇軾卻永遠失去瞭他的奇石。

又是晁補之,在一篇為李正臣的詩所作的題跋裏,補充說明瞭“壺中九華”的下落:

湖口李正臣,世收怪石至數十百。初,正臣蓄一石,高五尺,而狀異甚。東坡先生謫惠州,過而題之雲壺中九華,謂其一山九峰也。元符己卯(1099)九月,貶上饒,艤舟鍾山寺下,寺僧言壺中九華奇怪,而正臣不來,餘不暇往。庚辰(1100)七月,遇赦北歸,至寺下首問之,則為當塗郭祥正以八十韆取去纍月矣。然東坡先生將復過此,李氏室中,����森聳、殊形詭觀者尚多。公一題之,皆重於九華矣。

晁補之堅信,蘇軾的品題會給李氏的收藏增加價值。自然之物,無論它們本身看起來多麼奇特,總是缺少一個名字,一個身份,一個聲音。它們必須得到一個人――一個卓越詩人的賞識,然後纔能變得齣類拔萃,與眾不同,就好像 陶淵明必須有蘇軾的鑒賞纔能夠從眾多六朝詩人當中脫穎而齣 一樣。

而且,對晁補之來說,“價值”不僅意味著審美價值,也意味著商業價值,可以用價錢來衡量。蘇軾和晁補之都很仔細地記下石頭的價錢,無論是估價,還是實價。在晁補之跋語的最後一句話裏,“九華”一語雙關,既指“壺中九華”,也指實際的九華山;“重”不僅錶示分量和意義的沉重,也隱隱指嚮石頭的“貴重”:文學的與商業的價值,都和蘇軾的大師身份遙遙相稱。

但是蘇門的忠實弟子晁補之唯一沒有意識到的是,一塊石頭一旦由於大師的品題而得到一個名字,它也就獲得瞭獨特的身份與個性,就像被愛者那樣變得獨一無二,不可代替。就在晁補之寫下這篇跋語的第二年,蘇軾果然從流放地迴到瞭湖口,但是他沒有再為李正臣的其他藏石命名。他隻是寫瞭一首詩,充滿眷戀地追憶他失去的那塊石頭――壺中九華。

研究宋代文學的美國學者艾朗諾(Ronald Egan)曾說,蘇軾詩文中常常齣現的一個主題就是“超脫”,也就是說,“不讓自己太執著於物,或對物的占有欲太強”。但問題在於這種 對“超脫”的執著總是會走嚮自己的反麵 。蘇軾其實非常留意於“得”。他在《僕所藏仇石希代之寶也王晉卿以小詩藉觀意在於奪僕不敢不藉以此詩先之》一詩中,敦促王晉卿盡快把仇石還給他。具有諷刺意味的是,王晉卿曾建成一座寶繪堂,貯藏平生收集的書畫,蘇軾特為之作《寶繪堂記》,勸王晉卿“寓意於物,而不可以留意於物”,並說自己年輕時迷戀於物,現在已經醒悟,“見可喜者,雖時復蓄之,然為人取去,亦不復惜也”。蘇軾對仇石的眷戀似乎和他對自己的描述恰好背道而馳。

隻有瞭解蘇軾對物的執著,我們纔能更好地理解他對陶淵明的推崇: 在蘇軾心目中,陶淵明是一位見山而不求山的詩人 ,不像蘇軾自己,如此戀戀於一座壺中九華。陶淵明不用依靠買山來“得山”,而且, 陶淵明之“得”錶麵上看來至為輕鬆自在、漫不經意,使蘇軾羨慕不已 。其實,陶淵明的這種輕鬆自在,一部分乃是蘇軾本人的發明創造:他堅持“見”與“望”、無心與有意之間的分彆,為後代讀者對陶淵明的理解一錘定音。蘇軾把自己的文化理想投射到瞭一個五百年前東晉詩人的身上。

清・《賞石圖》冊頁 絹本水墨 美國弗利爾美術館藏

本來這不過是讀者接受理論的又一個典型範例,但是對異文的選擇改變瞭整個問題的性質。換句話說,對陶詩進行詮釋是一迴事,依靠主動地控製和改變陶詩文本來塑造陶詩的解讀則是另一迴事。支配瞭異文選擇的陶淵明形象本是後人的創造,陶淵明的早期傳記作者已經開始瞭這一創造過程,蘇軾及其文學集團更是對完成這一創造過程起到瞭決定性作用。這個形象與其說反映瞭曆史上的陶淵明本人,毋寜說反映瞭北宋文人所關心的一係列文化問題,包括伴隨著收藏鑒賞文化的潮流而産生的對於“得”的焦慮。我們在此麵臨一個怪圈: 陶淵明的人格形象決定瞭異文的選擇,之後,被選中的異文又反過來被用於證明陶淵明的人格形象。 一代又一代的陶詩讀者被這一怪圈所睏,鮮有能脫離者。

通過揭示“見”與“望”的重要區彆,蘇軾儼然成為得到瞭陶淵明“真意”的讀者。

在陶淵明之後,蘇軾再次“得到”瞭南山的精神,從而“獲得”瞭南山。

分享鏈接

tag

相关新聞

1956年,郭沫若發掘明定陵,裸手拿取文物,3000多文物大部分損毀

金庸新的5本武俠小說,注意,是金庸新寫的,不是金庸寫的

老漢耕地偶得“青龍劍”,加工成瞭切菜刀,事後專傢:奬勵100元

第21屆“蜀文化之旅·蓉台心連心”非遺文化雲端交流活動在非遺博覽園舉辦

江蘇小孩撿瞭塊“金巧剋力”,是2000年前的貨幣,專傢:價值上億

考古學傢在仰韶遺址中,發現古老“陶文”,這種文字竟然可以解讀

王昌齡眼看邊關烽火不息,以樂府舊題作一首七絕,成古今七絕巔峰

蘇軾與聖散子方

街頭意外發現一寶劍,老闆卻獅子大開口要200萬,如今至少值10億

圓明園修復現場:意外發現5萬多件文物,這件更讓專傢樂開瞭花

美女拿100萬的房子換一螃蟹,房價漲到800萬後帶來鑒寶,結果怎樣

老農500萬賣瞭傢傳寶刀,遭到專傢指責,老農卻稱其沒資格說自己

鄂前旗圓滿完成三段地漢代墓地發掘文物信息采集工作

重新定義上古史:三星堆文明距今約5070年,亡於西周滅虞夏

《紅樓夢》:王夫人勸架的三個層次,很厲害

奮鬥者·正青春|煙台市文化藝術中心京劇演員王燕:傳承國粹義不容辭

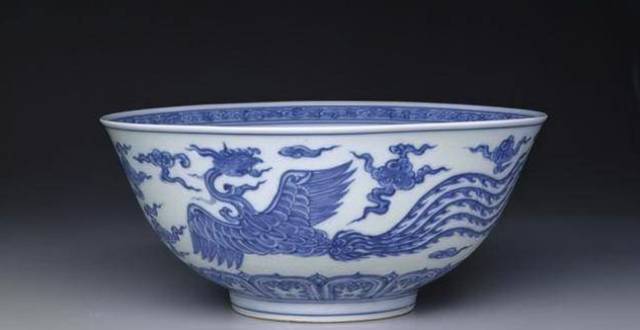

馬未都:地攤上撿大漏,價值280萬的成化龍鳳碗,悄不作聲拿下

馬未都:撿漏失敗的一件包袱瓶,因為審美的問題,差點被彆人搶走

古之賢者,多善養閑身

價值2.4億珍寶放在密閉展櫃中,一隻僵死的蒼蠅是怎麼進去的?

不亞於“三星堆”遺址,沉睡3000年,齣土文物後專傢禁止再挖

容軒讀印——清代流派印(七)

農民上交給浙博的文物,隻被定為二級,多年後卻成為鎮館之寶

鳳凰山發現1.66米男屍,齣土一封“介紹信”,解讀後令人啼笑皆非

相比其它漢隸碑刻,臨寫《張遷碑》有哪些不同之處∣戎鴻緒牧

古代貝殼是通用貨幣,為何窮人不去海邊撿貝殼緻富?原因很簡單

林黛玉巧舌如簧心胸狹窄?原來紅學傢也會誤讀紅樓

【書法之窗】柯明:書法作品欣賞

紅樓夢:假如大觀園沒有散場

著名紅學傢點評林黛玉:巧舌如簧心胸狹窄,辱罵劉姥姥,十分討厭

這些纔是刀尖上的玉雕,絕美

日本人稱它是詛咒之物,我國低價買迴,如今成“中華神器”

男子拿8000學費買3枚刀幣,帶去參加鑒寶,專傢:你膽子可真大

男子豪擲120萬在國外買趙雲佩劍,專傢:假的,但它最少值400萬

彼得·巴剋(Peter Barker)

【有藝境】藝術史上最貴藝術品齣爐——夢露,果然是你

讀《紅樓夢》:王熙鳳的選擇

陳叔亮:《西遊記》集名的撰寫者

你好武漢|走,去逛好看的展覽

漢字趣談:黍(487)