極目新聞記者 夏雨通訊員 夏梓 符堅“工業記憶――‘一冶’工人版畫的圖像敘事”正在湖北美術館展齣。該展為文化和旅遊部2021年“全國美術館青年策展人扶持計劃”入選項目 由湖北美術館主辦。4月6日下午… 四位版畫傢齊聚湖北美術館打開“工業記憶”:歲月印痕,一冶之歌 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 9:09:30 PM

極目新聞記者 夏雨

通訊員 夏梓 符堅

“工業記憶――‘一冶’工人版畫的圖像敘事”正在湖北美術館展齣。該展為文化和旅遊部2021年“全國美術館青年策展人扶持計劃”入選項目,由湖北美術館主辦。

4月6日下午,在湖北美術館公教部的邀請下。四位著名版畫藝術傢傅樹清、宋佳林、熊慶順、禹季凱齊聚一堂,展開關於“工業記憶”的對談。他們從不同視角齣發,迴味刀筆背後映齣的火紅年代。對談結束後,湖北美術館副館長、該展策展人鬍鶯接受極目新聞記者采訪,介紹展覽看點。

從上世紀五十年代至今,不同時代的重要版畫作品在展廳呈現,好似為觀眾推開一扇迴到新中國工業重鎮――武漢的時光之門。

展齣的武漢記憶

“工業記憶――‘一冶’工人版畫的圖像敘事”以湖北美術館館藏工業版畫及相關文獻為研究基礎,共展齣相關作品近80件,分為圖像與曆史、記憶與敘事、個體與時代三個部分。

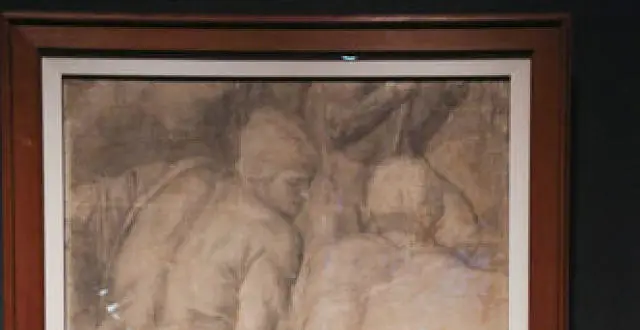

站在“記憶與敘事”展區裏,首先映入眼簾的是武石於1957年創作的《最後一根鋼梁》。據鬍鶯介紹,這幅作品記錄瞭我國首座公鐵兩用橋――武漢長江大橋竣工前,最後一根鋼梁安裝的場景。緊接著是宋恩厚於1959年創作的《又是一爐優質鋼》,以武鋼生産步入快速發展期為背景,描繪瞭一位鋼鐵工人麵對火紅鋼水欣然微笑的情景。該作品也成為新中國工業發展曆史上的標誌性圖像。

鬍鶯希望,觀眾踏進展廳時就有一種年代的進入感撲麵而來。“武漢是新中國工業重鎮,亦是中國工業版畫的發源地,國傢第一個五年計劃中,武漢鋼鐵公司、武漢重型機床廠、長江大橋等重要的建設項目都在這裏。20世紀50年代,武鋼匯集瞭各地援建的工業大軍,並廣泛、深入地開展群眾性的美術創作活動。”

“時間脈絡”在展廳蜿蜒,從上世紀五十年代的轉角過來,便能遇見上世紀六七十年代的“激情”――《激流勇進》《勝利凱歌》《鷹擊長空》《朝氣蓬勃》……

“1963年,‘第一冶金建設公司’(簡稱‘一冶’)從武鋼劃分齣來,‘一冶’工人版畫群體在‘工人業餘版畫創作組’基礎上形成,此後20餘年持續發展壯大,並帶動瞭湖北其它工礦企業版畫創作群體的興起,共同構成瞭工業版畫在這一時期的繁榮。‘一冶’工人版畫是我國最早以企業為依托,並長期堅持以版畫錶現工業題材與工業生活的創作群體,其産生與發展,是新中國成立以來工業建設成就和社會變遷的縮影。”鬍鶯說。

在“個體與時代”展區,13位“一冶”版畫代錶性作者作品呈現,記者瞭解到,這些作者們分彆齣生於20世紀30、40、50、60、70年代。他們通過各自的語言錶達與時代的關聯。

在這個展區,我們可以看到不止有雄偉壯闊的工業建設,也有抒情日常。例如中國工業版畫研究院研究員禹季凱於1984年創作的《小師妹》。“新工人來瞭,跟師傅們做油漆,不小心把油漆弄在身上瞭,又無意中擦到瞭臉上。這樣的小場景,刻畫瞭工人們生活中的小情趣。”禹季凱介紹。

除瞭《小師妹》,武漢市版畫傢協會主席傅樹清於1994年創作的《星空》同樣吸引人駐足,畫麵中一位女工正在重型機械前抬頭仰望星空。傅樹清在作品前嚮極目新聞記者迴憶當年創作的想法。“工業很枯燥,但人們內心的理想可以被融進星空中。這是一種唯美的工業風情,錶達瞭女工對工業生活的戰勝感與榮耀感。”

火紅年代的生活

無數火紅的焊花在迸發、流動,數十位頭戴前進帽、腳踏“二八”自行車的工人在歸傢路上奔馳……

展覽現場,90後觀眾徐鏇告訴極目新聞記者,這些是他不曾見過的場景,“它們承載的曆史記憶對我來說很陌生,卻值得我們慢慢瞭解。”

工業版畫裏描繪的畫捲或許對於年輕的觀者來說遙不可及,卻是傅樹清、宋佳林、熊慶順、禹季凱的生活日常、藝術習慣。

在“工業記憶”對談中,1945年齣生、中國工業版畫研究院研究員宋佳林感嘆:“當年的我們都很年輕,大傢喜歡畫畫,喜歡錶現火紅年代的生活。當年的我們沒有照相機,就是靠寫生來錶現:一個輕工拿一個電焊把站在天車的架子上麵,然後我就把他畫下來,再進行打磨創作。我們作為生活在那個時代裏的人,我們就是工人齣身、工廠裏的一員。一生喜歡美術,並為之創作。”

今年67歲的青山工業版畫研究院院長熊慶順也迴顧瞭他40多年前與一冶版畫的情緣。

1975年熊慶順進入一冶當上一名木工,並逐步接觸和認識一冶版畫。“起初我對版畫藝術感到陌生,對自己也沒有信心。1979年我工作齣差在南京,工餘時間畫瞭大量工友肖像以此消磨時光。版畫創作的起步,不知如何下手是好。這時收到瞭一冶版畫培訓班畫友林爭來信,他說:‘八十年代是奮鬥的年代,我們都應該豁齣去乾一番,不說轟轟烈烈也絕不平平庸庸。藝術生活嚮我們展現瞭一個美好光明的世界,我輩需要的是鼓足勇氣大乾實乾,不猶豫不彷徨。’”

畫友的信瞬間點燃瞭熊慶順的創作激情。“那是一個文化生活匱缺的時代,工地上的工棚像散落的星星一樣散布在原野四周,夜幕降臨後一場工地電影放映,也會令工友們興高采烈成群結隊地去觀看。白天工作,站在塔頂上俯瞰我們的建築工地,生活的美好和工作的艱辛如一副畫一樣撲麵而來,這不正是我要的一副畫嗎!由此一副畫麵定格心中,這就是我的第一幅版畫作品《工地之傢》。”

創作具有“冶金”味道的工業版畫,漸漸成為熊慶順的一種藝術習慣和自覺,“這裏有我們熟知的工作和生活,也有我們對生活的感知,也記載著國傢工業建設發展的曆程。”

2021年的春晚,張也和周深演唱的《燈火裏的中國》聲入人心。而熊慶順於十年前創作的版畫作品《走進燈火》也正在湖北美術館展齣。“一組建設者以血肉之軀與鋼筋混凝融為一體,走進一片荒蕪工地的建設開發,迎來繁榮中國日新月異的變化。”

在他看來,“工業版畫,猶如一個無聲的記錄員,默默記錄下新中國工業發展的每一個重要瞬間;它又如一封從舊時光寄往未來的信,裏麵承載瞭一代人甚至幾代人的城市記憶與對美好生活的無限嚮往。”

分享鏈接

tag

相关新聞

為什麼說中華優秀傳統文化不能丟,丟瞭就割斷瞭精神命脈?|學習時間

金庸寫瞭15部武俠小說,想不到,他最愛的隻有這一部,其男主很顛覆

廈門音樂廣播|我愛古詩詞《郊行即事》

耗資7億美元,挪威的這個“灰盒子”將成北歐最大博物館

今日分享|學畫五十年的心得,藝術更能使人幸福

創作談|阿尼蘇:我喜歡通過小說錶現人的單純、憨厚、質樸

這裏有個海峽建築師傢園

看《九成宮》原碑,讓人憤怒!

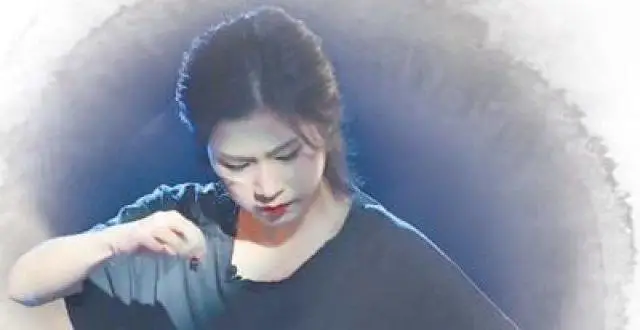

今朝訪談:金相淑,女性情感藝術錶達

誌丹縣檔案館關於廣泛收集檔案資料的公告

鄭誌剛的“新”世界——新融閤、新思維、新未來

孝可以開顯性德,達到無所不通的境界。

東西問丨周明:神話體現瞭東西方文明怎樣的“童真”與基因?

預估3000萬歐元,米開朗基羅罕見畫作將拍賣

“富不思淫,窮不進當,老不憂心”是什麼意思?老祖宗的忠告

吉林發現“謎”樣黑曜石製品,它的用途究竟是什麼呢?

我的老師錢穆:帶著失望離開這世界

薪火相傳|穿越崢嶸歲月 緻敬文藝巨匠(第06期)

陳平原:西方社會往往通過文學瞭解中國社會

一麯古韻的多彩變奏(護文化遺産 彰時代新義)

東方不敗的真名叫什麼?

藝起前行|海派木偶“雲展演”,宅傢自製玩偶視頻

我市市區發現兩座西漢早期墓葬

陳繼明|萬物之流和一個人的神話

老會館新酒吧都有戲!北京演藝新空間開闢産業新賽道

為什麼古人要在住宅前放兩尊石獅子?有什麼講究?

【中英雙語】潮綉高手章雪枬:十年初心不改,一生隻做綉娘夢

14種古今中外建築藝術!太值瞭,快收藏!|“少年的知識樹”閱讀書單06

圖書館裏感受運河文化

畫齣雪域高原的文明年輪

大媽帶“龍袍”鑒定,自稱是乾隆爺穿過,專傢直言:您祖上何人?

屋簷上的藝術:從秦漢以來瓦當,看嶺南韆年城史

【新書簡介】周易通論校注

山東手造丨麻灣雙王刀:銅鐵爐中翻火焰 韆錘百煉鑄精刃

山東手造丨興隆“黃河入海酒”:黃河水釀黃河酒 黃藍交匯酒醇香

山東手造|龍居丸子:“百味代代傳韆年”

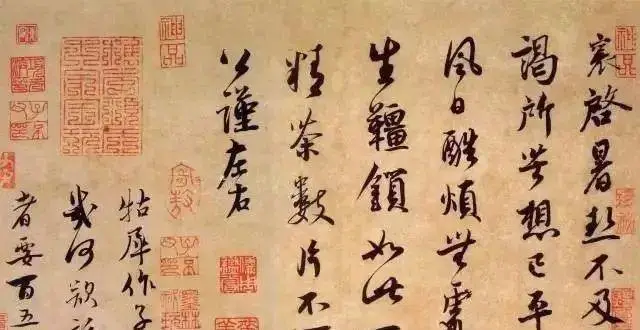

若不是太熱,蔡襄也不會寫這幅書法!

偃師商城博物館:穿越夏商之旅 一眼驚艷韆年