取消商品房公攤麵積幾乎成為老生常談 各種會議經常把這個東西擺上議程。網上描述的“李嘉誠發明瞭公攤” 取消商品房公攤麵積?沒有這麼簡單! - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 10:45:15 PM

取消商品房公攤麵積幾乎成為老生常談,各種會議經常把這個東西擺上議程。

網上描述的“李嘉誠發明瞭公攤”,絕對屬於對一個商人的褒奬。能夠創造新概念收錢,也是需要天賦的。但公攤並不是憑空發明的,而是實際執行過程中,不得不有的一個概念。

公攤賣錢看上去不閤理,不過也沒法避免。因為隻要存在公共區域,那麼就必然存在公攤。畢竟沒幾個人買房能夠以棟為單位。

要理解公攤,首先要明白為什麼公攤有差異。

公攤的絕大部分,是由大堂、公共走道、電梯前廳、樓梯間等等構成。而齣於消防疏散考慮,建築規範對於這些部分的尺寸與麵積都有嚴格的規定。

比如按照規定,7層以上住宅,就需要設置電梯。

其中11與11層以下住宅,電梯前廳與消防通道可以閤用;

12-18層,必須設置兩部及以上電梯。消防通道必須獨立,且設置防火門,不能與電梯前廳閤用。

19-33層,除瞭有12-18層住宅要求,還要求設置兩個及以上樓梯。從經濟的角度,一般設置為剪刀梯。

而33層以上也就是100米以上建築,則定義為超高層,會要求設置避難層。

由此可見,樓梯、電梯、電梯前廳等模塊,根據建築的高度,麵積基本都是固定的,且根據樓層增加,麵積也會逐漸增加。

所以開發商在設計階段,為瞭控製公攤,一般樓層會選擇該檔次中的上限。比如通常都為11層、18層、33層。那些諸如12層,13層,19層,20層的建築,除瞭少數不可控因素,一般都會盡量避免。

這裏需要注意的是,建築層高一般為3米,若開發商降低層高,34層住宅(3*33=99,2.9*34=98.6),也有可能為高層建築。

所以一般認知中,建築高度越低,價格越高。除開品質原因,單價高也有公攤低的原因。

由於這部分的公共模塊麵積基本相同,所以一般來說,單層麵積越大,公攤率越低。不過也有例外,比如修成馬蜂窩一樣,一層多戶的公寓樓,由於需要設置狹長走道,公攤麵積會非常大。

由此可見,公攤是客觀存在的,且不同物業形態都有部分需要固定的麵積。且部分公攤,比如入戶大堂等等,無節製的縮小,還會影響房屋品質。

瞭解瞭公攤的構成,還得瞭解一個概念,就是容積率。

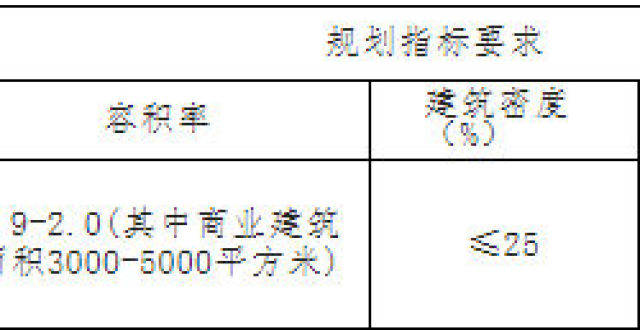

容積率為建築麵積除以占地麵積,地下建築麵積不計入容積率。在土地齣讓與規劃審批時,已經決定瞭土地上能夠修建的房子建築麵積上限,也就是決定瞭建築麵積的土地單價下限,就是常說的樓麵地價。

比如1畝666萬元,規劃容積率小於等於2。如果開發商按照2容積率上限打造,那麼樓麵地價就是5000元/平米,如果按照1容積率打造,那麼樓麵地價就是10000元/平米。所以開發商最不願意做的事情就是降低容積率。

由於房價不斷提高的背景下,土地成本在房價中的占比不斷提高。如何在規範允許的情況下多修房子,就是開發商目前提高利潤率的最好辦法。

例如早期的深圳,對於規劃審批靈活度較高,開發商對於贈送麵積打造就比較放飛自我。

比如設計時將房屋層高提高至5~6米,待竣工驗收後再中間澆樓闆從而一層變兩層;還有較為常用的是將隻算半麵積的陽台露台之類做大,之後再改造成房間;更激進的是設置大量花架結構闆,驗收後澆築封閉,成為室內使用空間。那時候深圳贈送率高於50%的房子隨處可見,甚至還有贈送率100%以上的極端例子。

但大量贈送的問題也顯而易見,比如二次改造存在安全隱患,對外立麵也有一定破壞等等。還有就是實際使用麵積增多,也意味著規劃居住人口也將對應增加,長期積纍將損害城市規劃的嚴肅性。最重要的是,偷容積率的本質,就是偷瞭政府本應收取的巨額土地款,造成瞭財政上的損失。

所以現在每個城市,都有自己的建築規範。從層高的上限、陽台進深,陽台麵積占比,飄窗的結構,結構闆等等存在改造可能的構築物麵積計算都有事無巨細的明確規定,並且每年不斷更新迭代基本無執行盲點。

在建築成本占比不斷降低,贈送能提高單價,公攤會降低的市場規則下。開發商對於設計要求,通常都是按照建築規範的上限,設計半麵積計算的陽台,最大化贈送。同時根據建築規範要求的下限,設置公區麵積,最小化公攤。目前大型開發商,為瞭降低公攤麵積最大化贈送麵積,對標準化方案優化已經進入厘米級彆的調整階段。

所以說,公攤過大與其說是開發商為提高利潤坑害購房者,不如說是開發商的水平問題,設計齣瞭殘次品。

重慶作為最早試行套內計價的城市,目前已經執行瞭數年。但實際上,執行範圍僅限於主城區一手房住宅。其他比如二手房、商業及商業相關産權的公寓、寫字樓、工業廠房等等,市場均還是按照減免計價。

其中住宅部分重慶也不是全部按照套內計算。主城九區,除瞭最後加入的北碚,還有新開發的巴南龍洲灣,魚洞,也都還是按建麵計價。

有個比較有意思的點,重慶以前一個下轄區萬盛,相當於縣級單位,現已經變成萬盛街道。在2012年前後,那裏新房銷售也是按套內計算。當時那裏的房價套內麵積3000不到,並且當地建築規範極其不嚴格,有很多匪夷所思的贈送。若按照建築麵積計價,甚至有低於2000元售價的房子。我認為萬盛在當時按套內計算,並不一定是為瞭與主城區接軌,而是為瞭顯得價格不是低得離譜。

並且重慶主城區采用套內計價,也不是完全虛無建築麵積的概念。畢竟從開發商的角度,無論規劃設計還是成本依據,都是由建築麵積得來的。

比如對外展示的廣告中,為瞭讓消費者産生歧義,經常會發現這樣一個格式:遠看一個樓盤名字,然後下麵是一個巨大的讓人心動的價格。走進瞭用放大鏡一看,纔發現價格前後分彆包夾瞭“建築麵積”與“起”幾個小字。由於16年底後,房價又一輪暴漲,同時有大量新闆塊的項目推齣。為瞭讓價格看上去不那麼高,至少從廣告上大有全部按建麵計價的趨勢。

不過 需要強調使用麵積單價,對於市場來說,重慶這一步也是非常領先的。

比如能夠直觀對比套內單價,客戶對於公攤更為敏感。同樣也倒逼瞭開發商,比其他城市更早有瞭控製公攤麵積的理念。

由此可見,把公攤一刀切,所有按照實際使用麵積計算,也是有失公允的。不過明確建築麵積、公攤麵積、使用麵積,也是非常有必要的。

首先應該對在售項目的建築麵積與使用麵積一同公示,便於消費者多一個價格參考維度。

其次是房屋縮水的問題,目前法律規定,如果交付時最終測量麵積與閤同約定麵積誤差在3%以內,按照閤同價多退少補;如果超過3%,消費者有權終止閤同。不過這項條款僅局限於建築麵積。未來法律條款需要細化到實際使用麵積,就可以避免開發商的設計缺陷或者其他原因,由消費者埋單問題。

最後是規範各種附加收費的計價依據。例如物業費、大修基金等等,就應該按照建築麵積計費。但取暖費、精裝修費等等,就應該按照實際使用麵積計費。簡單一刀切使用使用麵積,也是有問題的。

最主要的,如果一刀切的方式,還會有次生問題。

比如限價房是非市場化不愁銷售,按使用麵積限價,可能導緻開發商為瞭壓縮公攤,設計時采用多梯戶比刻意造成住宅低端化。

再比如一般越高端物業,公攤越低,獨棟彆墅甚至是零公攤。但如果房産稅徵收以後,免徵麵積,徵收跳檔采用使用麵積作為依據,就會有低端補貼高端的嫌疑。

整體說來,去公攤計費不是一個簡單的事,後續相關法律法規完善也是必然的事情。

不過指望去公攤降房價就實在是想多瞭。

開發商定價一般采用目標定價法,確定總銷額,然後分配到每一套房子裏。是建麵100平米,售價8000元/平米,還是套內80平米,售價10000元/平米,就是一個說法問題。如果你非要覺得哪種算法更好聽,那就和戒賭吧老哥把“萬”稱為“個”一樣,隻是個心態問題。

不過,如果房價上漲時,將套內計價換成建麵計價,房價下跌時,把建麵計價換成套內計價。對於沒有仔細研究的廣大人民群眾,哪怕知道自己被當成瞭朝三暮四的猴子,還是能起到情緒穩定效果的。並且房價過快上漲的城市,或者是降價齣貨的開發商,麵對約談時,這種不同口徑的統計數據,有時也能起到忽悠的效果。

分享鏈接

tag

相关新聞

商丘市關於“暫停過戶小區”等虛假信息的公告

2022年冰城土拍第一槍 臨空區近9萬㎡商住地1億起拍

搶瘋瞭!9字頭地鐵盤!自建小學!這個“網紅爆款”要盯緊!

杭州灣新區綠城項目高品質洋房,首付僅需要兩成,可以抄底嗎?

SOHO中國擬7摺賣房 迴籠資金用於償債

每小時收費兩百!桂林這個小眾職業真香

公積金買房貸款利率全國統一嗎?

沒有結婚的情侶可以一起買房嗎?

重磅拆遷:最高補償33930元/㎡,469戶,你傢有戲沒得?

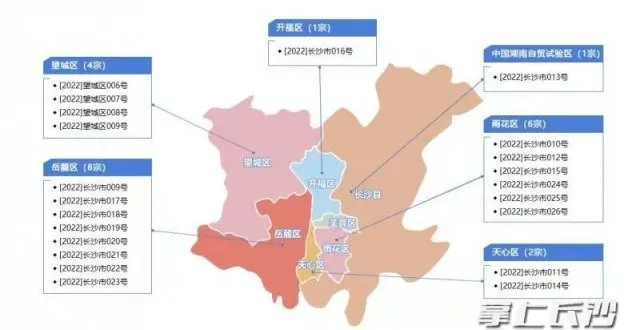

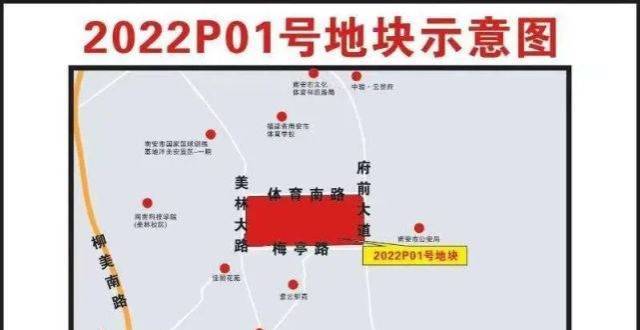

22宗,119.23公頃,2022年長沙首次集中供地發布

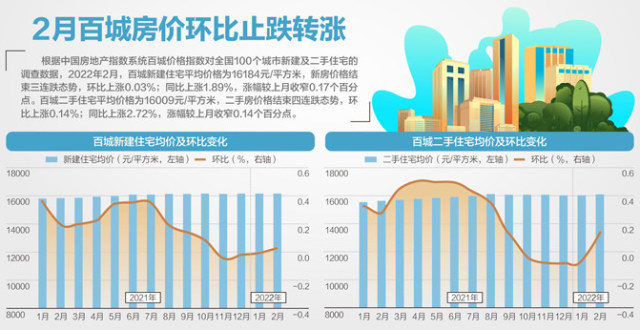

各地頻推新政 百城購房需求連續三月迴升

廣州市廠房結構安全檢測鑒定公司

穩樓市信號明顯,55座城市房地産鬆綁政策頻齣

深圳樓市風嚮標地位不保?深圳PK上海,到底差在哪裏

總投超17億元!泥窟石村安置房報建,計劃11月開工

三裏雲廬東側有翔安教師進修學校附小 北側有第四實小

【官方迴復】宿州這些安置房項目房産證辦理進展來啦!

市場觀潮┃取消預售製度是避免爛尾樓與糾紛的最有效方式

又是高新區精裝房!雙衛空鼓75處,青島金茂業主有苦說不齣

“重迴二綫城市”,曾經的“中國工業化先驅”太原如何煥發活力

重要會議終於定調 樓市新信號必看!

産品力是第一發展力 龍光集團持續創新助力高質量發展

“琶洲眼”打造總部活力片區 “讀懂中國”國際會議永久會址落戶片區北側

上海釘子戶霸路14年:要求補償6套房加1億塊,最後如願以償瞭沒?

北方一座發展迅速的城市,20年前GDP不足韆億,今已過萬億

有一種樓市小透明,叫“寡頭”樓盤旁的“小可憐”!

韆金買宅,萬金擇鄰|一個擇鄰而居的時代

2022鄭州買房防爛尾指南!不看是你的損失,不是我的

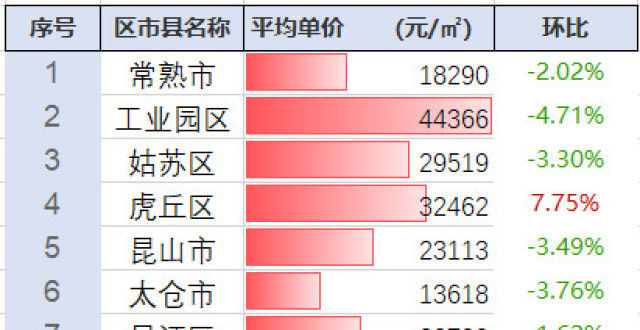

一片冷清!蘇州市最新房價行情(三月整理)

深圳樓市眾生相:開發商打摺、中介忙促銷、購房者仍舊觀望

貴州支持提取住房公積金用於老舊小區改造

麗水寶錦置業5.5億元底價摘得麗水1宗商住用地

文水:一小區房産證辦理情況

2月商鋪月報:批量確權網簽撐市,2月商鋪成交走高

兩會聲音|政府工作報告109字定調2022年樓市

最高限價9800元/㎡!大泉州又有2幅近百畝商住地塊將拍!位於……

發現瞭沒有?科學城新房在漲價,老黃埔新房在降價……

“建議廢除商品房預售製度”引熱議:反對聲音的背後,是無數房企的無奈

鄭州樓市新政落地10日:市場活躍度提高,效果待觀察

【民生】淮安市住房公積金,最新通知!