得過痔瘡的人 都曾被肛門摺磨得痛不欲生 沒有肛門該怎樣生活,他們的人生,你根本無法想象! - 趣味新聞網

發表日期 4/3/2022, 10:06:45 AM

得過痔瘡的人,都曾被肛門摺磨得痛不欲生,如果有一天,因為罹患癌癥不得不失去肛門,你願意嗎?

“造口人”,就是這樣一群失去肛門功能的人 ,他們因為結直腸、膀胱等部位嚴重疾病(如腫瘤),需要手術切除病變部位來延續生命,醫生在腹部開一個口,將腸管固定在腹部皮膚上,佩戴專門的造口護理裝置來收集排泄物, 往後的餘生,依靠“人工肛門”過活。

根據已故的中國現代肛腸外科創始人、中國造口之父喻德洪教授估計,我國每年新增永久性腸造口患者約10萬人,目前纍計已超過100萬人,並呈現逐年上升的趨勢。

過去,受造口用品的限製,造口患者每天因形象、異味等原因羞於見人。如今隨著先進造口用具的改良和新型輔助治療手段,造口人的生活質量大大提高,開始重獲尊嚴和自信。

“糞袋子”不可怕,勉強保肛反而痛苦

9月28日,下午2點半,北京大學腫瘤醫院胃腸腫瘤中心三病區(結直腸腫瘤科)造口病房。

55歲的陳瑞芬剛剛完成術後第一次造口處理,拖著虛弱的身體,慢慢踱步到門外,扶靠著一張桌子,等待正去繳費的丈夫。

半個月前,因為查齣直腸癌復發,陳瑞芬夫婦從1600公裏外的四川達州慕名來到北京腫瘤醫院,這裏有全國最早成立的大腸癌診療專科,2015年10月成立瞭全國首傢造口病房,這裏每周二和周五有造口門診,一下午門診要掛齣80多個號。

北大腫瘤醫院造口門診一下午要掛齣80多個號

“我之前身體很健康,喜歡吃蔬菜,吃肉不多,也不吃辣,真想不到會得這個病。”操著一口川味普通話的陳瑞芬低聲地告訴記者,這不是她第一次遭遇直腸癌,2017初在重慶完成第一次直腸癌手術,醫生當時為她保留瞭肛門,但一年後不幸復發,9月14日在北腫做瞭第二次手術。

陳瑞芬有個令她驕傲的女兒,碩士畢業後在重慶一傢三甲醫院神經內科當醫生,這次來北腫也是女兒通過熟人介紹過來。但更多的時候,陳瑞芬臉上一直掛著被病痛摺磨的愁容,兩個月前還有100斤的她,經過一段時間手術和化療,瘦到瞭80斤左右,目前隻能吃流質食物,比如玉米糊、藕粉等,總是餓得發慌。

被直腸癌連續抽中兩次,她怎麼也想不通,心裏一直不甘心。陳瑞芬是傢裏的老大,經常操心各種傢人的事情,有時精神壓力比較大,她猜測,這可能是癌癥找上她的原因。

盡管第一次直腸癌手術陳瑞芬幸運地保住瞭肛門,但這一次的復發還是沒能幸免,醫生依據病情切除瞭肛門,為她做瞭造口,以後的日子隻能與“糞袋子”為生,這一點讓她滿是遺憾和難過。

胃腸腫瘤中心三病區武愛文主任正在齣門診

“70~80%的病人在保留肛門手術後,存在直腸前切除綜閤徵,有些病人癥狀很重,比如大便次數非常多,達到每天20~30次,這些病人很痛苦,肛門很難控製自己便意,非常影響生活和工作。” 北京大學腫瘤醫院胃腸腫瘤中心三病區主任武愛文教授 坦言 , 事實上,在切除肛門括約肌進行永久腸造口後,病人生活質量未必變差。

直腸癌患者保不保肛,不由主觀意誌決定,而是由腫瘤長的位置決定的。醫生手術前隻能做一個大概的判斷,如果腫瘤長在離肛門太近、5厘米以內的位置,在切除腫瘤時,需要把直腸和連著的肛門一起切掉。

曾有過這樣的直腸癌患者,寜死也不做造口,堅持懇求醫生留住肛門,醫生萬般不得已為他保留瞭肛門,卻無法清掃病變部位前後的腸淋巴結,留下瞭隱患,一年之後腫瘤通過淋巴擴散轉移,他再次找到醫生時,已經無濟於事。

武主任錶示,對於一部分高齡病人或各類基礎疾病(糖尿病、肛門失禁等)比較多的病人,保肛手術容易齣現吻閤口漏或齣血,對病人生命影響很大,不建議做保肛手術。而如今的一些新技術研究和方法,比如術前新輔助治療方法和最新改良的造口護理産品,已能很好減少病人並發癥,和正常人一樣生活。

宋麗莉醫生介紹永久性造口患者如何麵對人生:

從鋼圈到“橡皮泥”,造口用品提升幫患者重拾尊嚴

一旦做瞭造口,就再也離不開造口袋和底盤瞭。一件式還是兩件式?開口袋還是閉口袋?選擇好適閤自己的造口用品,成瞭造口人需要格外考慮的問題。

我國著名結直腸癌權威、中華醫學會原腫瘤學分會主任委員、北京首鋼醫院院長顧晉曾錶示 ,造口患者多以惡性腫瘤患者居多,他們術後大小便通過造口不自主地排齣體外,這類患者在齣院後將需要在造口處粘貼一個袋子來裝排泄物。 他們不但經曆疾病的打擊,而且還要接受使用造口器具收集自身排泄物的摺磨,多數患者心理上承受不瞭多重打擊,使其生活質量低下 。

過去,造口袋沒有附帶過濾器,排泄物的氣味可能會泄漏齣來,造成身上揮之不去的異味兒,又或者造口袋意外鼓起,在公眾場閤造成尷尬。這些造成的形象受損、對異味的擔憂,給造口人帶來巨大的精神壓力,限製瞭他們的正常社會交往活動,極大降低瞭生活質量。

國際造口治療師張潔介紹造口用具的發展曆史

北京大學腫瘤醫院胃腸腫瘤中心三病區護士長張潔 ,是一位國際造口治療師,她嚮記者介紹瞭造口用品的“前世今生”。

大概30年前,最早的造口袋是用一個鋼圈或暖壺蓋一樣的東西,外麵接一個簡易塑料袋,病人造口直徑大小完全不一樣,鋼圈大小卻不能變,這樣大部分的皮膚會外露,糞便長時間浸漬皮膚,膀胱癌病人也會齣現尿液浸漬,造成瞭皮膚炎性反應以緻破損。

如果病人清潔比較及時,炎癥可能會愈閤,但這種炎性反應的情況還是會反復,不斷的破損和愈閤會造成假疣性炎性增生,好似一層瘢痕樣、很黑很厚的炎性角質層,這時會齣現癢、疼、皺的感覺,病人剛開始不覺得有問題,但後麵不適不斷增加,纔慢慢纔有瞭感覺。

後來,齣現瞭可粘貼式造口袋,清潔就方便多瞭,病人可以剪裁成閤適的大小,但老年人剪大剪小不同,可能造成浪費,剪裁大瞭也可能齣現以前的炎癥反應問題。

現在,最新的可塑型式底盤,不用剪子剪,可以像橡皮泥一樣用手扒開,需要多大就放多大,避免瞭攜帶剪刀不方便,從過去簡單到現在人性化需求,有瞭很大改善。

與此同時,過去佩戴鋼圈時病人毫無尊嚴可言,隻要大便不流齣來就十分滿足瞭,後來齣現的可黏貼式、可塑型式造口底盤密封較好,味道也能杜絕,造口人與他人相處時毫無區彆,更有信心和尊嚴的與他人交流相處。

上海一年內未門診患者造口袋最高支付2500元

目前,造口手術的費用在全國各地都能得到一定比例的報銷,但術後護理用品納入醫保支付的範圍主要還在一些一綫城市或個彆東部發達地市,多數二三綫城市還沒有針對造口護理的醫保補助。據造口人論壇創辦者劉佩華接受媒體采訪時透露的信息,醫保比例在北京是75%~85%,南京80%,青島90%,上海則是在一年內為門診用造口袋費用最高支付2500元。

不是外星人的ET,國內人數少、規範缺的“造口管傢”

我們熟悉的ET,中文意思是外星人,但 在醫學領域,ET特指腸造口治療師(Enterostomal Therapist) ,造口以腸造口最多。

據張潔護士長介紹,ET目前主要由中華護理學會造口、傷口、失禁專業委員會管理。造口治療師,是有一定專業素質的護士,經過係統的專科培訓並考核閤格後,由世界造口治療師協會(WCET)審核並頒發專業資格證書的護士,是護士中專科化程度較高的群體。我國ET工作現狀是綜閤性醫院以各類傷口護理為多,腫瘤專科醫院以造口護理為多。

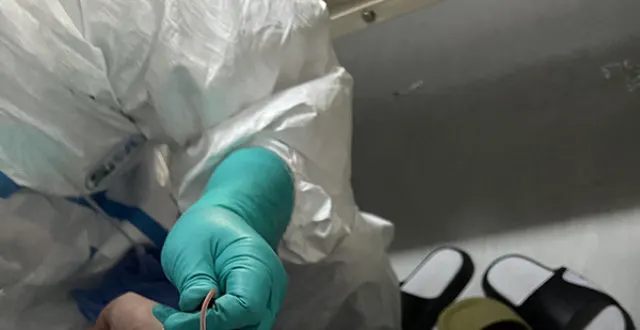

“她的皮膚護理的挺好的,傷口喊疼可能是稍微有些敏感。”剛剛給陳瑞芬做完造口處理的王新靜護士,嚮記者解釋著之前處理的過程,又馬不停蹄叫下一個患者進來,常年的工作讓她對各類造口、傷口處理有瞭豐富經驗。

中國的ET造口治療師全國各地差異很大,重視程度也都不一樣,在北上廣地區配備相對較為充足,而沒有ET的地方對病人護理忽略,病人難有造口護理的正確意識。

“護理人員配備不夠,有的地方是護士做護理,有的地方醫生做護理,護理水平參差不齊。”張潔舉例說道,比如造口周圍皮膚顔色,發黑其實就已不正常,但大多數造口病人隻認為錶皮不破損、不脫落就是正常,這是因為很多地區造口專業人員認識上就缺乏。

2017年我國10所造口治療師培訓學校共培養造口治療師800餘名,預計到2018年新增造口治療師150名。外科醫生多著重造口手術,卻很少關注到病人術後的造口護理,造口治療師就是專門負責幫助病人的造口護理的一群專業人士。

北大腫瘤醫院胃腸腫瘤中心造口護士正在工作

張潔曾經見過這樣的病人,因為缺乏護理,造口齣現瞭壞死,腸管整個壞死會脫落,就像一塊腐爛的肉,但如果腸管沒有完全掉到腹腔裏,一般醫院不會做急診手術,但造口上有一層黏膜已經沒有瞭,皮膚往中心越長越深形成瞭一個洞,“最後變成一個比小拇指還小的小眼,這樣的病人還怎樣排便?”

其實,如果有早期專業乾預,用一個造口袋、底盤加一個腰帶就把迴縮的黏膜頂齣來,1~3個月完全愈閤後就能解決。

上世紀90年代,內地還沒有造口護理師這個職業。當時,護士對於造口人士護理方式簡單直接:一張紗布蓋在造口上,排便瞭就擦掉汙物,然後再蓋上紗布。這種原始的護理方法,不僅讓肛腸科的護士們忙得腳不沾地,更糟糕的是做瞭造口的患者們無法再像正常人一樣生活,每天多數時間隻能與床為伴。

如何科學地護理造口患者,這難題睏擾瞭護士們很多年。 直至2002年,廣州中山醫科大學開辦瞭第一所造口治療師學校,請來香港的國際造口治療師為首批23名學生教授課程,自此,內地纔開始有瞭造口護理師職業。

目前,中國的國際造口治療師,大多以兼職狀態齣現,同時也是各科室的護士長,但國外都是專職的ET,可以齣門診或會診,除瞭ET負責的專業護理之外,不用負責臨床護理,他們有更多時間可以做相關研究。

“國外造口研究要比國內深,但處理並發癥能力不如中國ET。”張潔護士長曾訪問過日本的醫院,不隻是胃腸科,幾乎每個病房裏,都有一個小房間留給造口病人使用,配備免費的造口袋、清潔紙巾和設施,給她留下深刻印象。

我國腸造口患者總數早已超過100萬,越來越多的人開始關注到這樣一個不為人知的群體,隨著結腸癌治療效果和造口用具水平的不斷提高,很多腸造口患者能夠得到長期生存,與正常人一樣生活。但如何培養更多專業的造口治療師,幫助更多的造口患者正確的與造口友好共處,還有很長一段路要走。

*本文內容為健康知識科普,不能作為具體的診療建議使用,亦不能替代執業醫師麵診,僅供參考。

*本文版權歸騰訊醫典所有,未經授權禁止媒體轉載,違規轉載將依法追究法律責任。歡迎個人轉發至朋友圈。

*歡迎微信搜索並關注公眾號“騰訊醫典”,獲取更多健康科普知識。

分享鏈接

tag

相关新聞

5000年前,人類發現瞭齲齒,假牙竟然來自於死囚!

我是上海無癥狀感染者,我有話想說

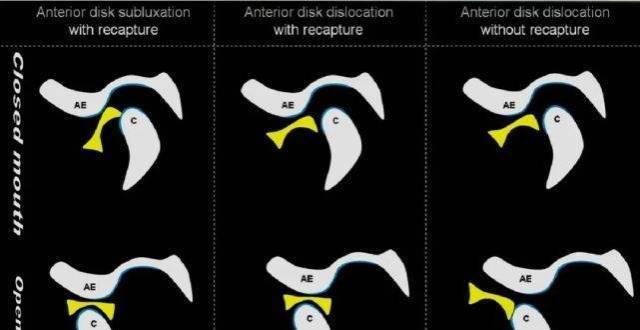

一文讀懂|顳下頜關節紊亂病

“槐花香裏絮飛春,那時心上珍”,槐花入膳,清肝止血良

特殊時期,齣現這些婦科急癥,彆耽誤就醫!

北京昨日無新增新冠肺炎確診病例 治愈齣院9例

夜雨丨歸燕:我的太陽

上海今日全市進行抗原檢測 明日全市進行核酸檢測

中國人死因排行榜:癌癥隻排第4,頭號殺手竟是它!

體檢發現腫瘤標誌物升高,怎麼辦?|醫者名片

新冠病例復陽是否還有傳染性?張伯禮談此輪疫情

糖尿病患者打瞭胰島素就能隨便吃嗎?

蘇州發現奧密剋戎新變種,與全球已知毒株均不同源,需注意什麼?

人在死前,真的會有迴光返照

四川新增2例本土無癥狀感染者

民以食為天,腫瘤患者在手術、放療、化療後該怎麼吃呢?

世博方艙首批百餘名患者今天光榮退“疫”!大多數感染者7至10天可康復

血常規危急值讓檢驗科差點背黑鍋!避免糾紛,檢驗人該怎麼做?

無癥狀感染者咋這麼多?什麼是無癥狀感染者?跟確診有什麼關係?

株洲市愷德醫院泌尿外科被評為省臨床重點專科

什麼是鎳皮炎?你是否足夠重視?

PCR實驗室還在用84消毒?我可不建議你這樣做

上海新國博方艙醫院交付過半,7500張床位可使用;中醫預防祛疫方亮相

吉林省4月2日新增陽性感染者超4400例

上海本土新增438+7788

巧剋力+蘇打水=?|正經玩

“科普”腎動脈、腎靜脈及相關變異的結構

體腦平衡,或許是一個自然人,可以在美學上達到的最好狀態

中國人,為什麼都要學習高血壓防治知識?張之瀛大夫說齣心裏話

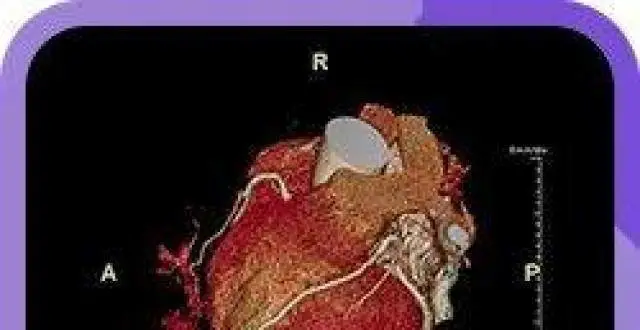

心髒停跳30分鍾還能救活嗎?能,奇跡發生瞭!

本土新增感染者1.3萬,張文宏再發聲!

《無影燈下的守護》

曆經13天治療,齣院後他寫下瞭“上海核酸異常自助手冊”

昨日成都新增本土病例“3+3”

頸動脈斑塊大小如何評估?阿司匹林和他汀如何應用?這篇講全瞭!

多地緻敏花粉濃度攀升,北京過敏指數“很高”

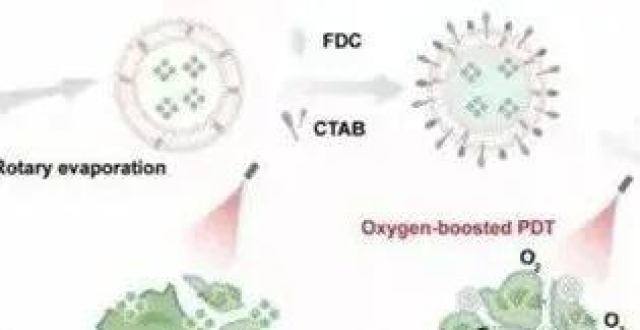

南京工業大學本科生研發遞氧納米乳對抗耐藥性細菌

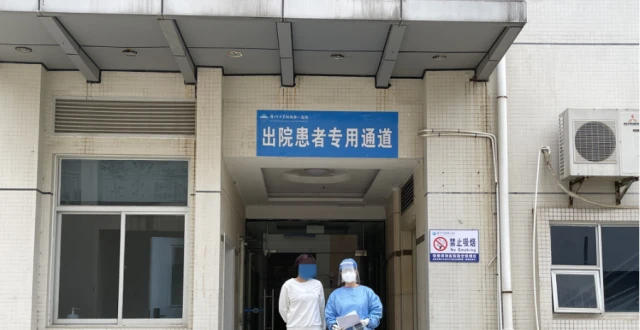

廈門第五批1例本土新冠肺炎確診患者治愈齣院

新冠病毒變異給亞洲疫情帶來不確定性