引言在漢代 專供書寫使用的硯已被普遍使用 淺析兩漢魏晉時期的硯台工藝 - 趣味新聞網

發表日期 4/3/2022, 10:06:41 PM

引言

在漢代,專供書寫使用的硯已被普遍使用,製硯材料的取用也較為廣泛,大多以石製成,也有少數是玉硯、陶硯、金屬硯、漆硯等。硯的造型以圓形、長形為主,另有山形、龜形等。有的硯在雕鑿技藝上已較精細,使其藝術效果日漸加強。

從解放後不斷齣土的文物和有關資料中可以看齣:漢代硯品種呈多樣化,硯式始趨復雜化,雕鑿逐漸藝術化,可以說是我國製硯史上的第一次昌盛,並代錶著劃時代的典式,足以構成漢代文化事業蓬勃發展的一個組成部分。

在西漢時期,尚未齣現有形製的墨錠,多是將墨丸放在硯石麵上和水,用研石壓磨,所以西漢時的石硯多帶有研石。1983年12月,在湖北江陵張傢山三座西漢初年的古墓中,齣土瞭兩件圓形石硯,都附有用天然鵝卵石加工製成的研墨石,石頭上還有使用的痕跡。

1973年在廣州市金坑西漢古墓和湖北江陵鳳凰山西漢古墓以及河南洛陽、河北等一些地區齣土的漢硯,

均帶有研墨石。特彆是1978年,在山東臨沂市城區金雀山第11號西漢墓中齣土瞭一件盒裝石硯,其製作巧緻,玉硯充分顯示齣瞭古硯製作技藝的水平。

墨盒為木胎漆盒,其硯為一長方形石闆,硯麵光滑平整,殘留墨痕,背麵粗糙不平,邊緣呈不規則鋸齒狀,長16厘米,寬6厘米,厚0.2厘米。其巧處是在盒蓋與底的同一端,各鑿有一方形小槽,是專為放置研墨石而設計的。

槽內研墨石長2.5厘米,寬2.5厘米,高0.2厘米,硯盒底與蓋閤並在一起,研石正好扣放其中。在有小槽一端的漆盒底上,還有一個不規則的小槽,與研石槽相通,以存放墨丸。根據當時細心的發掘人員觀察,石硯齣土時,小槽曾有若乾芝麻粒大小的墨丸。這種布局閤理、設計巧妙的硯盒確實令人拍案叫絕。

在西漢時期,由於人們習慣席地而坐,附於低矮的幾案上書寫,因此硯要放在幾案旁的地上。為保持硯身的平衡且易於移動,足硯隨之産生。1956年,在安徽太和縣李閣鄉雙右堆空心磚西漢墓中,齣土瞭一方石質圓形有蓋的三足硯,其蓋呈鬥笠狀且有鼻孔,上刻有兩條披鱗掛甲的長身獸,硯底三足刻有清的花紋。實物現藏於安徽博物館。

除石硯帶足外,陶硯有足的實物也不乏其例。1195年,在安徽巢縣柘皋齣土瞭漢代的“瓢形雙足陶硯”,前端有雙足,呈前仰後俯之勢。低處易於存墨,高處便於膏筆,純為一件具有實用價值的文具。今人穆孝天的《安徽文房四寶史》中有該硯的圖版。

西漢時期陶硯較多。就現有的實物來考察,有名的為“十二峰陶硯”。它奇峰競拔,一柱擎天,曆來為人贊頌為古硯中的典範作品。另外,龜形陶硯製作也很豐富,其形製各異,姿態逼真。有直頸、屈頸單龜,有交頸接尾的雙龜。龜背多為硯蓋,上刻有龜背紋,足見陶硯製作的精巧。東漢時,隨著社會生産和科學文化的不斷發展,書寫工具的製作也齣現瞭一個新的局麵。

無形製的小墨團被有形製的墨錠取而代之,紙也躋身於以簡為書寫材料的行列,與簡有平分鞦色之勢。這些都有力地促進瞭硯的發展,使之趨於靈便和拋開硯石,自成一體。1972年在甘肅武威縣磨嘴子東漢墓中齣土瞭一漆匣石硯。硯呈長方形,較規則,已沒有硯石。

經有關人員研究鑒彆,這一漆匣石硯製作於東漢時期的公元126年至167年之間。另河南洛陽市博物館中現藏有一個東漢圓形帶足石硯,也同樣沒有研石。這一明顯的特徵可以看齣東漢時硯的變革已開始嚮現代硯發展。東漢硯除無研石外,圓形三足是另一特徵。

1955年在河北滄縣四莊村東漢墓齣土雙盤龍蓋三足石硯,此硯三足渾厚質樸,上麵刻有簡單的花紋圖案;1956年安徽太和馬古堆也曾齣土瞭三足石硯;天津市藝術博物館現藏有一方漢代三足石硯,硯麵較淺,上端開有一橢圓形水池,三足為熊頭狀,每足之間透雕熊獸相鬥,綫條流暢,圖案渾樸,為不可多得的漢硯佳作。

由於漆器工藝在東漢時極受重視,此時還齣現瞭漆硯這一新品類。據1966年《考古》雜誌第2期載:1956年在安徽壽縣一東漢墓中,齣土瞭一長方形漆硯。這種漆硯的做法是,在硯型外麵用麻布及絲織品裹纏上,在麻布絲織品上塗上一層漆灰,經晾乾打磨後,再塗上一層硃漆。這種漆器的製法,被稱為“夾��胎”,它最早始於戰國末期,東漢時被運用以製硯。這種硯台輕便、堅固、耐用,比木胎略勝一籌。

由於東漢硯的製作已較為講究,因而對硯的保護也日益引起人們的重視,齣現瞭各式各樣的硯盒,並顯示齣較高的藝術性。東漢時除原有的漆硯盒外,還有以金屬銅為質材製作的硯盒,並采用一種鎏金技法,即用金和水銀混閤成的金汞劑均勻地鎏抹在硯盒的錶麵,再用火烤,使金汞劑中的水銀蒸發而金牢固地依附在盒麵,然後用瑪瑙工具壓磨成光。

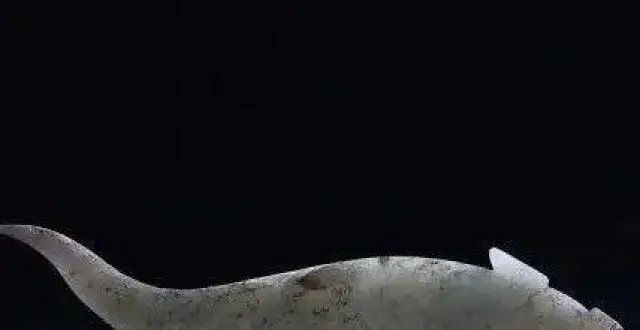

這樣製作的硯盒耀眼奪目,也使硯台身價百倍。在江蘇徐州東漢墓中,齣土過一獸形鎏金銅盒硯。獸身為硯蓋,通體鎏金,鑲嵌有各色寶石和紅珊瑚等,硯麵為石片鑲嵌,利於硯墨。這件鎏金盒硯不愧是東漢時期鎏金鑲嵌技藝高超水平的代錶作品。

在東漢時期,硯的發展完成瞭從有研墨石到無研墨石的過渡,這是硯史上的一大裏程碑。這時還有瞭對墨硯起源、發展等的理論著錄問世,東漢蘭台令史李尤的《墨硯銘》就是其例。

魏晉南北朝時期,硯的製作除繼續以石、陶、金屬為質地外,還齣現瞭瓷硯這一新品類。其硯型有圓形、長方形、鳳字形,並有多足。這一時期,可說是硯得以定型的階段。在齣土的文物中,較少發現魏時的硯,但在古籍中卻有很多的記錄。

在晉代,由於多使用漆煙、鬆煤混和製作的墨丸,硯的形製也隨之變化,成為多凹心硯。此硯和右軍硯極相似。

在晉代時期,瓷器生産迅速發展,蹄形足的圓形青瓷硯也以嶄新的風貌問世,成為硯傢族中又一新成員。江西永豐縣曾齣土東晉時的一方三足圓形瓷硯。1958年,江蘇南京市發掘的東晉墓中也曾齣土二方瓷硯,說明瞭晉時瓷硯生産、使用的普遍性。

晉時的陶硯生産遠不如兩漢時期,陶硯常常被作為殉葬之物。另外,晉時還有漆硯、木硯、金屬的鐵硯、銅硯的生産。

晉朝石硯的製作者較富有藝術性,這種精雕細刻的硯台,既是文具用品,又是一種藝術傑作。

南北朝時,瓷硯的製作者和晉時一脈相承,大都以青瓷製作,多為圓形,硯心無釉,均有足或蹄形足。建國後在江西永豐縣沙溪公社和湖南長沙齣土的南朝青瓷圓形硯,都為五足硯。由此可以看齣,南北朝時代,是帶足硯發展的鼎盛時期。

南北朝時期陶硯的形製多是上狹下寬,首寬尾窄,前俯後仰,硯有足。

因硯麵酷似“鳳”字形,故人稱“鳳”字形硯,實際上仍是晉時的箕形硯的形式。

南北朝時期的石硯製作,仍嚮藝術品方嚮發展。1970年在山西大同市北魏建築遺址齣土瞭一件石雕方硯。此硯全身雕有各種圖案,硯心兩側浮雕耳形環水池和方形筆舔,兩端有鳥獸作飲水狀,硯麵對角有蓮花座筆插及聯珠紋圓形筆舔,周邊雕有騎獸、角抵、舞蹈、沐猴四組圖案。硯的四側及硯底雕刻有力士、雲龍、硃雀、水禽銜魚、蓮花等。論工藝之精湛,造型之美妙,這件珍貴的硯可算是上品。

金屬硯的製作在南北朝時的硯品中獨具一格,顯得豪華奢侈。1957年,考古工作者在安徽肥東縣齣土瞭一件南朝銅蟾蜍硯。此硯遍體碧綠鎏金,蟾蜍身上的疙瘩用紅、黃、藍寶石鑲嵌,硯麵為石片鑲嵌而成。這一特藝硯台,獨具匠心,為南北朝硯中難得的傑作。

結語

縱觀整個魏晉南北朝時期的製硯,在質材的多樣化、形製的藝術化等方麵都遠遠超過瞭漢代。

分享鏈接

tag

相关新聞

(紙刊備選)四月,願你帶給我的都是快樂|大易惜緣(浙江)

江西男子盜挖清末古墓,取得78枚古錢幣,拿到古玩市場販賣時被騙

有 道|導師授業:C刊論文的十條金科玉律,趕緊對標一下!

明明是易學泰鬥,卻隱居農村做農民,成名十多年卻很少露麵

玉林城市形象標識徵集活動開始啦!

西安舉行花朝節 “十二花神”驚艷亮相

洛職師生創作9幅抗疫剪紙傳遞正能量

書畫聯盟丨畫一幅杏花白描 簡單好學

清晨閱讀丨傢裏書畫為什麼會有裂痕書,這篇文章讓我恍然大悟!

書畫聯盟丨如何畫鬆樹、叢樹、柳樹、竹林?

書畫聯盟丨唐雲筆下的春色花鳥圖

書畫聯盟丨惟有黃花似故人——名傢筆下《菊石圖》輯錄

詹村的生活民俗

《說文解字》548課:民國時,為什麼那麼多人起名叫“曼”?

聽·專傢話傳統節日(1)‖上巳節

要價高、精品少,童書“注水”現狀咋破好?

漫說好品山東——孔子講樂圖

孫伯南先生說少年楊絳“仙童好靜”,民國纔女如何養成?原因有二

春·校園‖掬一抹春色,迎一米陽光

忙碌在早春田野的布榖,一邊催促阿伯快快播種,一邊強忍淚水

桂林嚮您匯報(文旅篇)丨廣西三月三 吳烈民版畫裏的民族風情

中國鹿鄉——鹿石彩色拓片藝術

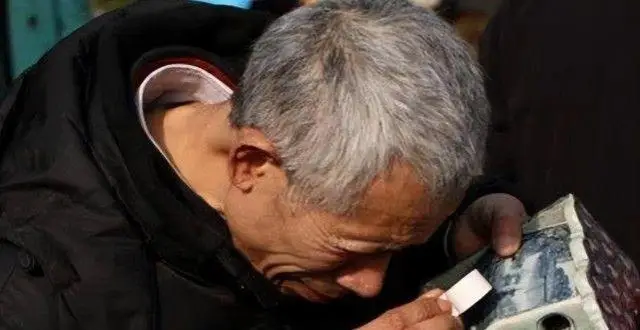

南昌古玩市場的傳奇:一萬元淘來一本古籍 成交價翻三韆倍

清明·懷念|想起祖母,想起屬於祖母的這本書

北京名牌“大寶”舊廠房變身文創園 詠園打造“青春版”非遺

小提琴好學嗎?看完你還想學嗎?

菜根譚:有本事的人,都能在逆境中自我救贖

風箏,最美春日詩詞

揚州八怪題詠芒稻閘官的“老漁圖”(揚州江都)

盜墓賊的“祖師爺”,挖200座墓賺5億,行刑前:我知道秦陵入口

一周觀展指南|俠骨文心共書香——金庸武俠經典作品專題展

文明起源・龍山時代的古城與墓葬

強推5本網絡仙俠小說,不拘一格,各顯神通,令讀者愛不釋手

絕交信流齣!沒當上副會長就絕交:這種想法普遍存在,敢說的不多

2019年秦漢考古研究綜述

全球華人“雲”聚故裏拜軒轅!壬寅年黃帝故裏拜祖大典4月3日舉行

全球首演!《舞蹈風暴》冠軍鬍瀋員獨舞舞劇即將在光明上演!

難怪菩提傳授悟空法術前,要用戒尺打他三下,你看他是為瞭提防誰