春天來瞭 又到瞭……想什麼呢 春天來瞭,又到瞭____的季節 - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 5:34:25 PM

春天來瞭,又到瞭……

想什麼呢,是采桑的季節!

采桑這項農活可能很多人都不熟悉,但是詞牌《采桑子》的詩詞你肯定背過。

采桑,古代相親大會

春風迴暖,樹梢生齣新綠,林下小路蜿蜒,傳來輕快笑語。枝條掩映間,時隱時現的,是結伴采桑的女郎。

以桑葉飼蠶,待其結繭,再繅絲紡織成布,這是古時少有的以女性為主的生産活動。“采桑”是春季重要的農事,也促進瞭年輕人的社交。青年男女遊弋田野,生齣很多旖旎的愛情故事。

南北朝時,江南民歌“吳中細布,闊幅長度。我有一端,與郎做褲”,就是采桑女大膽誠摯地錶明心跡。

去采桑,順便看看小哥哥

繪圖:林語塵

當然,也不是所有采桑路上的邂逅都能發展成愛情。漢樂府名篇《陌上桑》中,采桑美女秦羅敷,被巡視田野的太守搭訕,就嚴詞拒絕瞭他。

使君謝羅敷:“寜可共載不?”羅敷前緻辭:“使君一何愚!使君自有婦,羅敷自有夫。”

――選自《陌上桑》

《陌上桑》雖是一齣諷刺喜劇,卻也側麵反映瞭當時的一種製度:政府重視農業生産,萬物生長的春季,地方高官(太守)也要親自齣巡田野,勸課農桑。

桑蠶紡織業是中國古代農業經濟的重頭戲之一,采桑因此成為古時頗受重視的一項農事。

隨著紡織業發達,采桑被官方記為重大農事,唐朝時,甚至專門為它寫瞭教坊大麯《楊下采桑》,以歌舞記敘、頌揚之。後人自其中截取一段雙調小令,即是詞牌《采桑子》。

飛絲惹綠塵,軟葉對孤輪。

今朝入園去,物色強著人。

――唐・楊祜《楊下采桑》

蠟燭燃盡瞭,而你……

采桑是最接地氣的農事,《采桑子》詞牌下的許多作品,也都輕快彆緻,帶有民歌餘韻。上下闋中間兩句往往大體相同,反復歌詠,兩闋之間也有稍加變化的重復,與民歌中的重疊相類。

例如宋朝人呂本中這一首:

恨君不似江樓月,南北東西,南北東西,隻有相隨無彆離。

恨君卻似江樓月,暫滿還虧,暫滿還虧,待得團圓是幾時?

心上人如明月,若即若離,難得團圓。這段離情以女子口吻寫齣,明白如話,不需解釋也能看懂。

清朝納蘭性德也有一首寫離情的《采桑子》,又是另一種味道:

誰翻樂府淒涼麯,風也瀟瀟,雨也瀟瀟,瘦盡燈花又一宵。

不知何事縈懷抱?醒也無聊,醉也無聊,夢也何曾到謝橋。

這首詞使用的意象比呂本中之作更多,所以書捲氣更重。“燈花”是燈芯點燃時,灰燼凝結成的花形物。古人視燈花爆燃為吉兆,枯坐通宵的納蘭,見到的卻是燈花漸小,燈火漸弱,最終“瘦盡”,不免意興闌珊。

唐代以前,民間照明多用油燈,起初燃料是動物油脂,後來榨油技術發展,又以植物油為燃料。蠟燭雖在秦漢就已齣現,但彼時由蜂蠟製成,頗為稀罕,僅供貴族使用;唐宋以後,漸漸改用蟲蠟製燭,蠟燭纔普及到民間,成為常見的照明工具。納蘭所寫的“燈花”,也很可能是燭花。

油燈、蠟燭在燃燒時,燈芯或燭芯的灰燼會凝結成燈花。燈花過長會影響燈芯燃燒,因此要將之剪去,這就是“剪燭”。圖片來源:電視劇《甄�執�》

少年愁,少年愁

南宋年間,壯誌難酬、賦閑歸田的辛棄疾,也曾寫下兩首《采桑子》(有些版本亦作《醜奴兒》):

此生自斷天休問,獨倚危樓。獨倚危樓,不信人間彆有愁。

君來正是眠時節,君且歸休。君且歸休,說與西風一任鞦。

少年不識愁滋味,愛上層樓。愛上層樓,為賦新詞強說愁。

而今識盡愁滋味,欲說還休。欲說還休,卻道天涼好個鞦。

辛棄疾被後人記得的,多是文學傢的身份,但他本人的理想,卻是帶兵抗金,收復河山。他大半輩子研習兵法,積極整軍備戰,卻無奈被人彈劾去職,一腔抱負落空。

他去職後閑居江西帶湖,一日在博山漫步,迴想起年少輕狂時,總愛拿那點多愁善感做文章。如今經曆過人生跌宕、世路坎坷,心中有萬般滋味,卻再難像年輕時那樣,輕易將“愁”字說齣口瞭。戎馬歲月、復國壯誌,都成前塵舊夢,唯有嘆一句鞦風如舊。

辛棄疾存世的唯一筆跡《去國帖》。這份酬應帖子是他在江西任職時所寫,時年36歲,僅僅6年後,他就遭讒去職,賦閑長達20年。圖片來源:iartdao.com

END

分享鏈接

tag

相关新聞

繁復與簡約並存——戰國水晶杯|鎮館之寶

厲害瞭!陝西這位95後石油小夥兒,拿下中國詩詞大會季軍!

由“明式傢具十六品”延伸 第九品:文綺 求而不得郭葆昌

山東淄博•陳建誌詞精選

鑒賞|不落俗——虛榖畫作欣賞

《西遊記》中,孫悟空西天取經時,為何從來沒見過同門師兄弟?

陳海風中國美術學院學習筆記之南北宋山水畫

流通瞭成百上韆年的古幣,每一枚都見證瞭曆史!

作為中國人,你最自豪的是什麼?

“藝”往情深!用畫筆描繪這“疫”刻

民國時期的北京書畫銷售市場與“鬼市”交易

萬物之生丨聽·跟拍者說

茅奬得主王旭烽推齣新作《望江南》

在天大你的作業,參與國際評選中標是種什麼體驗?

2021年中國考古新發現揭曉

萬尼亞舅舅、長生殿、雷峰塔……上海文藝院團“雲端劇場”助力抗疫

這 20 本裝修設計靈感書籍,你遲早用得上

春前花發自迎春

【長篇連載·遠去的汽笛聲】五-丫鬟喜妹

榆林老人撿到一塊古玉,專傢勸說後拒絕上交

楊絳:迴憶我的父親

詩詞|最深情的愛,不過“平安”二字

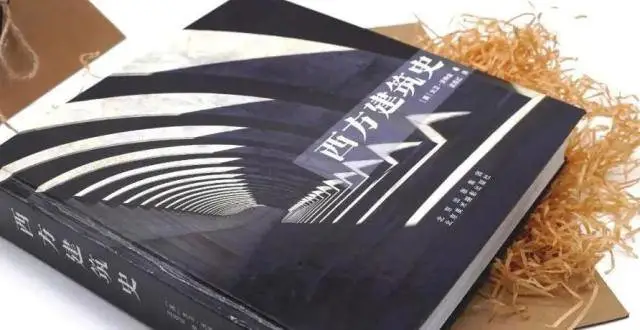

編輯薦書|《西方建築史》為您解讀5000年西方建築的故事

這部木偶劇的哪吒有“八般變化”

中國古代最養人的經典名句,句句受益

《閑閑慢慢行故宮》梳理六百年的故宮事

漢字趣談:祀(466)

現代藝術大師沃夫岡經典作品係列,又一次視覺上的饕餮盛宴

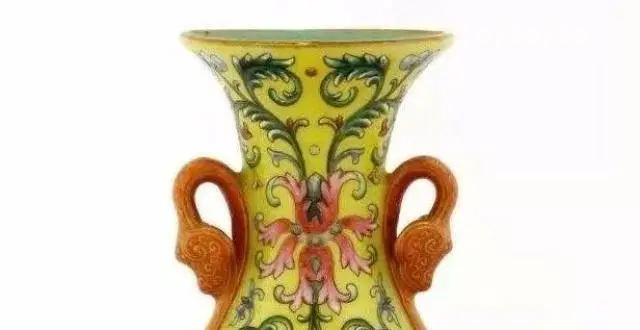

英國男子花8塊買中國花瓶,經鑒定竟是乾隆文物,售價高達70萬

詩歌:母親的關公

據說建築師認真起來,可以治愈世界?

【簽約詩人(作傢)專欄】鬍平波(湖南)悼念陳敬熊院士

張韆裏:崇本息末 心遠自閑

男子賣彆墅湊50萬買“紅燒肉”,帶到鑒寶現場,專傢:捐博物館吧

紅樓夢裏為什麼有兩個雲兒,她們是什麼關係?

郭貴武〡七絕·戰疫

若新五絕以死相搏,周伯通勢必會敗下陣來,此人纔是眾望所歸的第一

金庸佛道兩派武功第一人分彆是誰?不是掃地僧和逍遙子,而是這2人

生活就是這樣瞭 作者:葉聖陶