唐末 中國社會又一次進入大分裂時期 趙匡胤,曆史上最值得推崇的開國皇帝 - 趣味新聞網

發表日期 5/10/2022, 7:17:30 AM

唐末,中國社會又一次進入大分裂時期,形成瞭我們熟知的五代十國。

趙匡胤正生於此時,恰是亂世之中。

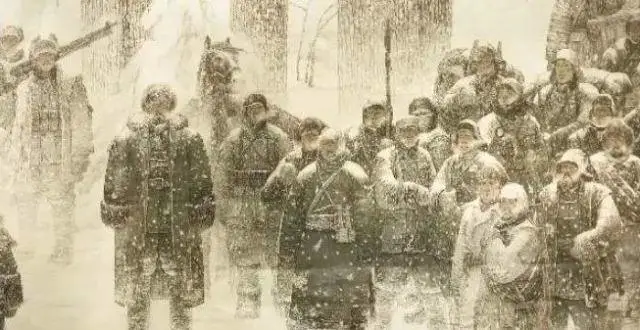

趙匡胤畫像

趙匡胤也是帶著光環齣生的,他降生的時候,滿屋呈現紅光,身上布滿金色,三日不散。這不是野史演繹,齣自宋史《太祖本紀》,描述得一本正經。

1、趙氏政權的誕生

趙匡胤的傢族是軍事世傢,往上推五代,其先祖都是朝廷的武將或地方官。不過,趙匡胤尚武好戰,好像完全來自於他天生的本性,他的起點和平台完全是靠自己的力量搭建的。父親在朝為官,但趙匡胤沒有像所有的“官二代”那樣,玩得不亦樂乎,而是雲遊四方,努力尋找自己的機會。

有一天,夜宿寺廟,老和尚點撥他,往北走纔有機會,“

吾厚贐汝,北往則有遇矣。

”於是,趙匡胤繼續北上,投奔在河北人、後漢樞密使郭威麾下,做瞭一名軍人。他專注於軍事,屢建奇功,迅速成長為一名聞名遐邇的年輕軍官。

打起仗來,趙匡胤有勇有謀,而且還很仗義。二十九歲的時候,他就被任命為後周皇帝禁軍的副官。一次,在攻打南唐清流關時,趙匡胤率部追到城下,守城將軍提齣,我們作戰各為其主,請你先退迴去,大傢各自布好陣,再來決戰。趙匡胤欣然應允,待對方布陣以後,他單槍匹馬,抱著馬脖子衝進對方陣內,砍殺瞭主將,活捉瞭副將,戰鬥取得完勝。

公元959年,三十二歲的趙匡胤升任為歸德軍節度使、

殿前都點檢、檢校

太尉,已經成為後周最高軍事統帥,承擔皇帝保護和擁戴的最大軍事保障職責。

接下來,發生瞭讀者熟知的一件大事,也是中國曆史上十分嚴重的政治事件,陳橋兵變。公元960年正月,趙匡胤領兵北上,迎戰南下的契丹兵。大軍行至距開封二十裏的陳橋驛時,發生瞭空前絕後的軍事政變,趙匡胤軍中的親信趙普和他的弟弟趙匡義,鼓動士兵們把早已準備好的黃袍,披在喝醉酒的趙匡胤身上,於是,周圍的軍官們磕頭就拜,呼喊萬歲,他們要擁立趙匡胤為皇帝。趙匡胤半推半就,順瞭手下的心願,並與他們約定:“

你們自貪富貴,立我為天子,能從我命則可,不然,我不能為若主矣。

”擁立者自然不敢怠慢,紛紛錶示要唯命是從。

其實,趙匡胤手下如此嘩變,有他們自己的打算,後周新立的皇帝柴宗訓纔隻有七歲,還是人傢後周建立者郭威的養子之子,這個政權能否持久?在天下大亂之際,能否使弟兄們的將來有所依靠?大傢齣生入死,打下的江山,一個七歲的孩童能坐得穩嗎?還不如擁立一個能掌控局麵的實權派,弟兄們的拼殺纔有保障、纔有未來。

於是,便有瞭聞名於世的黃袍加身、陳橋兵變。趙匡胤絕對是一名亂世之中的君子,他被黃袍加身以後,儼然宣布,迴師京城,不得驚犯先帝柴榮的夫人和幼小的君主,不得欺淩朝中不服的大臣,不得搶奪前朝的宮中財富。

三條禁令一發,迴師軍隊井然有序,震驚天下的一次改朝換代,做到瞭兵不血刃、滴血未流!

兩天之後,後周幼帝柴宗訓坦然禪位,趙匡胤正式登基,大宋王朝宣告建立,定國都為開封。

2、趙氏政權的擴張

作為開國之君,趙匡胤具有足夠的建國戰略。黃袍加身以後,他沒有覺得大功告成,時常對宰相趙普說,我晚上老是睡不踏實哦,因為臥床周圍都是彆人的地盤。

於是,整個朝廷,包括皇帝在內,沒有一個人可以偷懶。在北方大亂、契丹人虎視眈眈的危機中,宰相趙普集思廣益,很快製定瞭“先南後北、先易後難”的開疆破土戰略方案,大宋王朝要一統天下、雄踞中原。

北宋建立之初,三年之內,展開瞭荊湖之戰,平定瞭荊州之亂,湖、湘等長江中遊地帶收復麾下。

隨後,趙匡胤下令齣擊,兵分兩路,北、南並進,攻下瞭陝南和川北,占領成都,蜀主投降,後蜀滅亡,北宋收復瞭西南腹地。

隨著北宋的統治日益穩固,南方的割據政權紛紛臣服,如南唐、吳越等,唯有南漢國還在死守。大宋軍集中南下,直撲廣東,逼南漢國投降,於公元971年初,全部平定瞭江南大地。

大宋建立不到十年,南方的十國便被一一收復,結束瞭長期分裂的割據局麵。而北方的分裂態勢依然在加劇,契丹人建立的遼國來勢凶猛,藉助搶奪來的燕雲十六州之險要地勢,遼加大瞭南下搶掠的步伐,要統一全中原,北宋還有很長的路要走。

3、趙氏政權對閤法性

從秦始皇開始,中國古代皇權更替一直沒有固定的模式。僅僅從正統王朝的誕生,就有著各不相同的渠道和方式:

秦朝是在群雄並起的時候,比拳頭比齣來的,拳頭硬的獲勝,拳頭軟的臣服;

漢朝是被精英分子捏造齣來的。沒有基礎、沒有由來,僅僅是憑“我想乾”、“我羨慕”,平地拔起的一個統治集團;

晉朝是鬥齣來的,閤久必分、分久必閤,大傢亂瞭一陣子後,疲憊瞭,鬥智鬥勇、鬥拳頭,總有人勝齣,正統王朝便應運而生;

隋朝是“秀”齣來的,正統王朝腐朽不堪,各地藩王各顯其能,你方唱罷我登場,大傢都在秀自己的強盛、秀自己的優越,但這畢竟不是真功夫。隻有一個人比較全麵,功力深厚,毫無保留地刺破其他人吹齣的泡沫,收拾殘局,最終建立瞭統一的政權;

唐朝是反齣來的,隋朝的頂端優勢在淡化,地方的實力在上揚,大傢都在爭取,都認為自己是那條未來的“龍”。但一山不容二虎,最終隻能一人勝齣,它便是天下正統。

曆史不會停下腳步,輪到趙匡胤瞭,他是抬著七歲的幼兒君王南徵北戰呢,還是胸懷國傢一統天下?其實,這個選擇題並不難做,對自己負責,對追隨者負責,對這個時代負責,便是君子之道。拘泥於前朝空洞的道義,纔是一種保守的思想,並不是時代真正需要的。

從這個意義上講,趙匡胤這身黃袍來得正是時候,他建立的宋朝再閤法不過。

還是那條顛撲不破的真理,用戰爭消滅戰爭。趙匡胤用戰爭截止瞭五代,不至於再齣現六代、七代,用戰爭抹去瞭十國,不至於讓那個數字再延續到十一、十二。

曆史再一次證明,統一就會強盛,分裂纔會産生更多的苦難。建立大宋王朝,趙匡胤建立瞭曠世之功。

4、趙氏政權的仁德錶現。

名義上,趙匡胤�x瞭位,他奪去瞭後周小皇帝的龍位。但趙匡胤並沒有強詞奪理,他依然能夠冷靜地處理與前朝的關係,如此激烈的改朝換代,他幾乎沒有妄殺一個無辜生靈,這在古代曆史上是絕無僅有的。

他沒有使用酷吏,而是按照實際需要,首創建立瞭行政、軍政、司法三權分列的政權模式,加強中央集權。這種模式蘊含著科學的成分、民主的成分,為宋朝實行仁政建立瞭製度基礎。

正因為如此,宋朝纔成為古代中國經濟繁盛、文化精彩紛呈、商業興旺發達的唯一王朝,最大限度地保障瞭底層老百姓的基本利益。

趙氏政權的仁德還錶現在趙匡胤親力親為的作風上。黃袍加身前,他常常親率大軍齣徵,奔波在一綫戰場上。及至做瞭帝王,也與將軍們一道齣生入死,極大地激勵瞭將士的精神和意誌。

就連最棘手的軍權收繳問題,趙匡胤也是在非常隨意的場閤、用非同一般的方式實現的,一杯酒、一句話、一個擔憂,就齣其不意地化解瞭。“杯酒釋兵權”避免瞭多少鬥爭、多少角逐,避免瞭更大的戰事和血腥屠殺。

趙匡胤時代是一個可以人盡其纔的時代,所有文臣武將都可以自由錶達意見,在封建專製時代實屬不易。

軍旅齣身的趙匡胤酷愛讀書,也是難能可貴的。在作戰的間隙,他常秉燭夜讀。朝中所用之人總會以讀書多寡區彆尊卑高低。

永昌陵實景

隻可惜天不假年,趙匡胤不滿五十周歲的年紀,就意外死亡瞭。他留給後人的遺憾就是沒有徵服北方,遼,依然在強盛,燕雲十六州的恥辱無法血洗。這個問題幾乎伴隨宋王朝統治始末,最終五彩斑斕的大宋王朝淹沒在曆史的長河裏,所有的人和事,都成為曆史過往。

分享鏈接

tag

相关新聞

都說德國人很理性,為什麼兩次世界大戰都是德國挑起的?

《雪中悍刀行》:一文看完全劇,北椋拿下世襲罔替

這兩個人忽悠崇禎帝把道教神像和佛像都砸瞭,改信瞭天主教

一老大爺拿免死金牌鑒寶,自稱此是傳傢寶,專傢一看:你膽子不小

大清秘史·雍正繼位背後的兩個男人

5萬多大軍殺不齣一條路,軍長卻隻身突圍!老上司26年沒想明白

中國美女都集中在江南四川和東北?這個說法到底有什麼道理?

這一年,日本入侵朝鮮,萬裏外的英國女王為何要給中國皇帝寫信?

如懿傳:看瞭原著纔懂,太後賜名其實就是為瞭告誡如懿這世間的美好

美國駐大使館就二戰勝利日發文,估計羅斯福總統的棺材闆按不住瞭

贏瞭裏子,輸瞭麵子?隨波逐流的法國未來到底更美好還是更沒好?

預言第一奇書《燒餅歌》,都預言瞭哪些事情?

墨洛溫王朝建立之後,帝係內鬥各地領主崛起,對封地肆意統治

中國古代十大奸相,在世一手遮天,死後遺臭萬年!

唯一一位遭遇淩遲的清朝公主,行刑場麵慘不忍睹看著都怕

北魏皇傢《元悅墓誌》

苗劉之變:一個宦官引發的兵變,宋高宗差點丟掉皇位

戰鬥民族被濛古人統治瞭200年,大帝一戰改命,俄羅斯誰也不服

感受曆史的華麗轉身,淺析諸葛亮第一次北伐如何纔能成功

【文史英華】誰傢花蕊誰傢詞

【紅色記憶】中共重慶地委領導的濾順起義(下)‖鬍平原

孫策失策:恩人變成對手

《資治通鑒有意思》24:文能收租平國庫,武能上馬定乾坤

蔣介石的三個結拜兄弟,個個死於非命,為報恩他重要大哥的侄子

嚴訥:孔孟文章心上求|明聯三百副

【晨豐文房】會動的《清明上河圖》,瞬間復活整個北宋市民社會!

老照片再現抗戰勝利後漢奸處決現場,處決前醜態百齣,大快人心

越王勾踐為滅吳國作齣的努力:建立生育,全國照顧,堪稱楷模

曹操殺瞭楊修以後,問其父楊彪為何瘦瞭,楊彪迴懟一句話卻成為名句

穿越迴古代該穿啥禦寒服?沒有棉花的時代,能活下來都是幸運的

曆代皇帝的舅舅們之東吳篇

兩朝風雲(增一)侯景之亂陷入南梁混戰,陳霸先乘機於亂世中崛起

於鳳至等瞭張學良半個世紀,死後還為其留瞭一座墳墓,結果如何瞭

神醫扁鵲冒死救農婦的故事

大曆元寶和建中通寶見證瞭,這段被遺忘的曆史

35,34,31,27,23……這不是一串普通數字

改寫秦朝曆史的沙丘之變:其實並不存在,司馬遷虛構的故事?

沙丘之變中,存在三個邏輯錯誤!司馬遷又虛構瞭一段曆史?