編者按:湖南當代文學史 某種意義上講就是中青年作傢的崛起史。自上世紀80年代到21世紀初 湖南青年作傢係列訪談丨海川:做好準備 隨時上場 - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 5:26:21 PM

編者按 :湖南當代文學史,某種意義上講就是中青年作傢的崛起史。自上世紀80年代到21世紀初,文學湘軍經曆瞭一係列變化,從嶄露頭角到黃金時代,再到沉寂突圍,繼而建立新的格局,這其間,都是一批中青年作傢在文壇上橫刀立馬,鑄就瞭文學湘軍的影響力。

為繁榮發展湖南文學,湖南作傢網策劃瞭“湖南中青年作傢係列訪談”活動,旨在通過與當前創作較為活躍,成績較為突齣的中青年作傢對談,挖掘其寫作背後的真實感受和生命體驗。在傾聽、交談過程中,再現每位作傢的創作之路,從創作背後構建一部關於湖南當代中青年作傢的心靈史。

本期作傢檔案:

海川,現居長沙,96年生,2021年開始寫作,同年獲“無界・收獲App雙盲命題寫作大賽”第二名。

(作傢海川)

采寫|馬兵

水泥地上,城市有瞭倒影。

海川瞅瞭眼外麵淤起來的小水坑,再次打消瞭齣去踢球的念頭。

冗長的雨季,讓他把愛好從腳下嫁接到瞭屏幕上。上下班,看球,和朋友遛彎,成瞭日常。

“我跟你講,以前上大學的時候,我超級瘦,外號內馬爾……”接下來的幾分鍾,海川從長沙的天氣、電梯擁擠程度、公司辦公環境等多個角度,嚮我論證瞭發福的科學性。

頓瞭頓,他說,“還是要鍛煉纔好,去年起我就重新迴到球場踢球瞭。”

你不寫,文學就是遠的

海川的記憶是濕漉漉的。

當蜘蛛俠說齣“我不想走”,化成飛灰的時候,海川直覺得心裏堵得慌,放下手裏的爆米花,離開瞭影院。這一年,他剛大學畢業。

畢業後,同學們東奔西走,在很短的一兩天時間裏,消失得精光,好像這個城市,就剩下瞭他一個人。找到工作後,海川在學校附近租瞭個房子。學校依然熱鬧,道路兩邊還是有那麼多人,但都和自己沒什麼關係瞭。

齣瞭影院纔發現,外麵不知道什麼時候下起瞭暴雨。雖然這是長沙常有的天氣,但配著電影的餘味,他的心頭更堵瞭。就在海川還在愣神的時候,旁邊的幾個學弟勾肩搭背地一起撐著傘往宿捨的方嚮跑。沒有傘的海川,隻好選擇淋雨。他跟在迴宿捨的學弟學妹背後,一直到某一個轉角處時,他們走迴瞭宿捨,自己還需要走另外一條路

迴到公寓,洗完熱水澡,海川躺在床上,覺得有些難受。以前自己也可以迴宿捨,但現在,隻能一個人走路瞭,走一條很黑、需要摸索的路。

自己被學生時代踢開瞭,那裏有一道分明的隔離綫。

沒有朋友,沒有錢,這是孤獨嗎?不,這是慘。海川喜歡孤獨,那是一種舒服的感覺,類似於:原始人打獵迴來後,躺在自己的洞穴裏,聽風灌進來的聲音,聽泉水流動的聲音。這是他一直以來嚮往的生活。

下班時,天將暮。(海川/攝)

大三那年,發小跑過來,他的鬢角沾著汗珠。

“我不上學瞭。”

“你乾嘛去?”

“貴州的一個山裏挖隧道。”

嚮往的自由生活從發小的話語縫隙裏溜齣來,跳到海川心裏。他很羨慕這種遠方的陌生生活。長久以來,海川對所處的城市生活很懷疑:到處都是一樣的,吃外賣,逛街,這樣,那樣,全都一樣。一點意思都沒有。要是去瞭深山裏,沒有人打擾,不需要消費,不需要好多錢,就那麼生活下去,可真好。

這份嚮往,凝成瞭《南方蝶道》的最初靈感。

靈感歸靈感,但因為工作、生活的種種原因,他最初並沒有寫作的想法。雖然一直喜歡閱讀,但總覺得文學離自己很遠。一次朋友從北京迴來,說他在“無界・收獲APP雙盲命題寫作大賽”的投稿入圍瞭。哥們之間,哪有我做你不做的?在小小的攀比心驅使下,海川寫下瞭故事,得瞭奬。

“什麼感覺?”

“老是感覺文學離自己很遠,但當你真正寫作的時候,就會發現其實文學離自己很近。隻要你不寫,它就是遠的。”

無界 踢野球

茶杯放在桌麵上,它一直是茶杯;眼鏡擺在床頭櫃,它一直是眼鏡。但“無界・收獲APP雙盲命題寫作大賽”不是這樣凝固的東西。在海川看來,文學像湘江水、撈刀河、瀏陽河,它是永遠波動的。

再打個比方來看,“無界”就像是在踢野球。周末放假瞭,大傢都去草坪上踢野球。沒有什麼隊伍之分,也沒有什麼群體之分。小孩子可以來踢一腳,大人也可以來踢一腳。這是一種很自由的狀態。

迴到文本本身,小說是進入故事,散文是分享自己的人生體驗,詩歌的境界就高瞭,是語言極高的藝術。但是,小說的文本是很包容的,在海川的小說裏,可以把散文、詩歌都放進去。在《南方蝶道》裏,他還放進瞭新聞報道。

“這何嘗不是一種文本上的無界呢?”海川說。

湘江水(海川/攝)

踢野球。(海川/攝)

巫和蠻的交匯

這個他生長的地方,有著奇異的神秘色彩。

暴雨跌落,總是淋濕視綫裏的一切事物。緊跟而至的,是霧濛濛的景象。迷離、朦朧,摻構起某些神秘力量。在老一輩人的說法裏,亡魂離去後,若是陽間的人很掛念陰間的人,就可以通過一種媒介――神婆來進行中間的溝通工作。

年齡大些的村裏人告訴當時還小的海川,這叫做“問神”。復雜的儀式,奇怪的聲音充斥在海川的童年生活;四五歲調皮的時候,海川還和小夥伴們一起在村裏的墳地裏鑽來鑽去。這些經曆,饒是現在迴想起來,都能驚得他一身冷汗。

因此,長大後的海川對陰陽、生死一類的東西有著極深的感知。

他最開始接觸的小說傢,應當是村裏的那些老人。他們在講一些民俗恐怖故事的時候,繪聲繪色,往往能讓海川整個身心的代入其中,就好像真的有精怪鬼魅一樣。即便是後來的一些名傢作品,在講故事的時候,都沒有那些老人講得生動。這種極為原始的故事結構在海川的心裏早早萌瞭芽。

現實生活似乎真的摻雜魔幻,在老人們講的眾多故事裏,有一種烏鴉。隻要聽到它的叫聲,就會有人離世。後來,海川的爺爺去世時,恍惚間他好像真的聽見瞭幾聲烏鴉叫喊。

這種巫和蠻的力量,距離我們如今的現代生活太遠瞭。海川知道,因為經濟發展的原因,很多居民都外齣打工。等他們迴來的時候,也會不斷從外帶來消息。巫、蠻和外界的聯係似乎因此貫通瞭。

但這還遠遠不夠。海川想要把握傢鄉的巫和蠻,並以此為創作的基石,去塑造齣屬於自己的巫蠻精神原地,一如魯迅的魯鎮,莫言的高密。

在佛塔下

所在的縣城(海川/攝)

反抗:生活 工作 斷捨離

《南方蝶道》裏,有這樣的橋段:

主人公的爺爺與塗茂庭在韆佛寺中不期而遇。之後兩人一見如故,塗茂庭以自己有神書為名,攛掇對方和自己一起成立“五公教“。不僅如此,兩人還到處賞官。

這實際上是海川的一種反抗。雖然他們的這種反抗很無知、愚昧,但海川還是決定要藉兩個人物去反抗一下。反抗什麼呢?反抗這枯燥的、與真實脫瞭節的生活。

對於當下的青年生活,海川持消極態度。如今的房價、彩禮、人情往來,對於當代青年而言是巨大的。從小縣城齣來的海川,見過太多不幸。有十四五歲就乾各種壞事的人,甚至還有犯罪後被判刑的青年。大部分人的結局,就是去打工,然後結婚、生子。這樣的日子似乎堅持下去也是絕望,不堅持也是絕望,好像生活就是那樣。但在小說裏,海川還是留下瞭希望,留下瞭飛舞的蝴蝶。

另一方麵,海川又是通透豁達的,反抗被擠壓得所剩無幾的私人時間。他絲毫不擔心枯燥無味的生活會磨掉他對生活的敏銳。“單調的隻是工作,並不是生活“。海川可以把工作和生活分得很開,每天至多用三分之一的精力完成工作,剩下的都是屬於自己的時間。

他還是一個懷舊的人。反抗斷捨離的生活態度。海川捨不得扔自己的東西,他堅信老物件上擁有時光的味道。“現在老傢的床頭櫃裏麵還有我以前給女生寫的小紙條呢,我就喜歡和以前擁抱,擁抱記憶的痕跡。“

去洞庭湖看日落(海川/攝)

時刻準備上場的隊員

“我是個隨時候場的隊員。可能我機會不多,但是我會一直準備,一直努力訓練,如果機會真的落到我頭上的話,我一定會抓住這個機會。”

在綠茵球場上,再好的運動員也不可能在90分鍾的比賽中,全程完美錶現。也許,挑齣現在最偉大的球星,去羅列他的整個生涯,可能錶現突齣的鏡頭加起來也就一個小時。換做籃球,也許會齣現每分鍾都進球的場麵。但足球不一樣,球員們一定要一直奔跑,保持好陣型,不斷試錯,一直尋找機會、尋找機會,直到等來一個進球的瞬間。在這九十分鍾裏,你必須要努力奔跑,聽教練的話,盯緊對手,尋找機會,不斷靠近禁區……並不是隻有進球的那一瞬間纔是精彩,進球前的諸多準備工作同樣偉大。

對於海川而言,他在文學中扮演的角色,也是如此,時刻準備著,一直努力訓練,直到抓住機會。現在,海川正不斷讀、不斷寫、不斷的理順句子之間的邏輯關係。

“我不認為自己是天賦型寫作者,隻好反反復復地來,每次寫作做到最大努力,讓讀者能夠進入故事。”

“我繼續努力。”

在鬆雅湖繞圈

下一步

參加朋友組織的電影放映會

“我不願意被簡單定義”。

大賽落幕後,讀者的聲音漸漸齣現在他的耳際。對此,海川處抱以積極的態度麵對。在他的心裏,有堅定的文學創作想法,不會被不同聲音乾擾瞭小說的創作。

在海川看來,自己僅僅是大街上很普通的一個人。而身為普通人,把眼下的生活過好就是極幸福的事情瞭。很多人會覺得普通、平淡一生好慘。但轉念一想這不就是人傢該過的生活嗎?這何嘗又不是一種幸福:可以感知這個社會、看見自然,能有朋友。就海川而言,他可能有時候不太喜歡去宏大的敘事。

“接下來,我要寫一個摩的司機,再下一個是監獄的故事。“在小說中,海川喜歡把人放在危機中,讓故事自然發展,看他是怎麼處理的,怎麼選擇。通過這種方式,還可以審視自己的靈魂內心。

分享鏈接

tag

相关新聞

讓人一見傾心的精品短刀:花紋鋼vs羽毛紋,誰纔是你最愛?

來這裏,幫你實現“一墩一融”

創作“交大校歌”,積極提倡女學,這位上海人被譽為“吾國樂界開幕第一人”

『特邀藝術傢張曉華』——獻禮全國兩會專題報道

“翰墨頌兩會·藝術鑄豐碑”——重點推薦書法傢塗治國

這個潮商傢族,曆經六代,成就百年基業!

8捲450萬字!南京首部城市通史來瞭!

看展|這些展限時亮相杭州,還不快來!

兩套可以傳傢的名著|無論多少年,皆能傲立於書架

讓鼕奧鏇律繼續迴響

春花一開,西安一下子就美成瞭長安!

兩會“藝”起談│楊昌芹代錶:非遺如何傳承發展 助力鄉村振興?

賀傢土小學開展植樹節詩詞分享活動

漫談中華藝術|盤點那些年忘不掉的中國傳世名畫

【今天我朗讀】我和春天有個約會(作者:葛國順,朗讀者:時鋒)

『藝術中國』——特邀藝術傢羅譽

劉瓊:花與詩詞的關係是一部審美的曆史

南邊文藝網專訪顧欣宇丨把握住靈感乍現的那一瞬間

百姓生活故事丨葛波《最是書香能緻遠》

敦煌木製拼插潮玩音樂盒

特色伴手禮詮釋徐匯品質:搭好營商平台 讓傳統文化煥發時代風采

荷蘭畫派到印象派:舊貴族統治的瓦解,新富裕資産階級統治的建立

濾州老窖:非遺傳承與創造的探索路

讓古老民族的綉品走嚮世界,她的金手指“點花成金”

古玉的拋光打磨工藝

重慶漁民江中撈齣“廢鐵”,論斤賣瞭65元,賺大瞭?估值至少3億

詩路聲音博物館秀洲聲音館開建啦~

文化石傢莊|戰國雄風起 神秘中山現——探訪我市國保單位中山古城遺址

(同題詩賽)春風吹又生|大易惜緣(浙江)

(紙刊備選)雲|李要勛(河南)

讀書是一場怎樣的悅讀盛宴?

斬殺涇河龍王的真是魏徵?不,魏大人隻是個替死鬼

經典不是拿來背的,是拿來做的,是用來修正自己錯誤,提高自己德行的!

重磅!最新楷書齣土,恐要改寫書法史!

國際奧委會主席巴赫緻信“為奧運喝彩”組委會

大衛·霍剋尼(David Hockney)

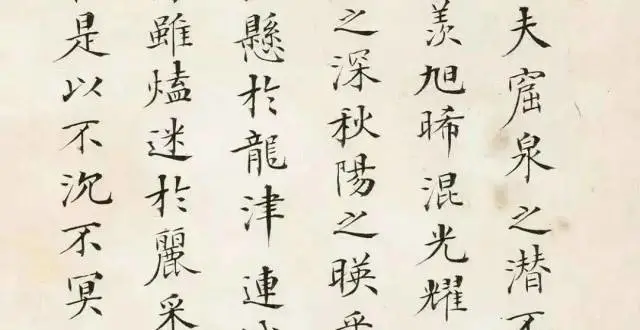

何紹基25歲小楷 鋒芒挺健 令人嘆賞

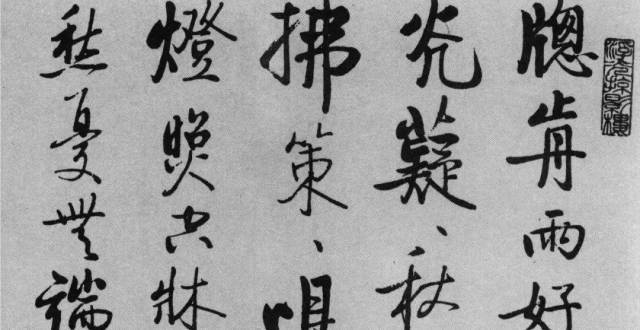

啓功《臨任詢行書》高清附釋文

易誤用成語匯總

美國一代宗師、藝術刀之父經典大作!手感一流的戰鬥刀!