策劃 頂端新聞WX工廠統籌 張叢博 頂端新聞記者 張弋流散殘缺瞭近一個世紀後 龍門石窟國寶級浮雕《帝後禮佛圖》 流散近百年,龍門石窟《皇後禮佛圖》即將虛擬復原亮相 - 趣味新聞網

發表日期 2/28/2022, 5:23:32 PM

策劃 頂端新聞WX工廠

統籌 張叢博 頂端新聞記者 張弋

流散殘缺瞭近一個世紀後,龍門石窟國寶級浮雕《帝後禮佛圖》,即將通過數字化虛擬復原技術,被完整地呈現在人們眼前。

原刻於洛陽龍門石窟賓陽中洞內的《帝後禮佛圖》,作為中國石窟中唯一等身高的帝後禮佛圖浮雕,是中國藝術史上不可多得的石刻藝術珍品。然而讓人心痛的是,這組浮雕在20世紀30年代遭盜鑿販賣,濛難殘缺,流散海外。

這件民族瑰寶,人們還能看到它原本的模樣嗎?數字化技術的發展帶來瞭可能。

龍門石窟研究院院長史傢珍在接受頂端新聞記者專訪時透露,《皇後禮佛圖》虛擬復原工作已經基本完成,這幅人類曆史上的雕塑藝術精品,預計今年上半年就會重新展現在世人麵前,《皇帝禮佛圖》虛擬復原工作也將在明年初完成。

省第十一次黨代會明確提齣,全麵實施“數字化轉型戰略”和“文旅文創融閤戰略”。2022全國兩會,頂端新聞特彆策劃“玩轉文博數字化”係列融媒報道,第一站走進龍門石窟研究院,帶你感受數字龍門的魅力。

◆流散海外近百年,民族瑰寶《帝後禮佛圖》將虛擬復原亮相

去過龍門石窟的人都知道,那裏許多佛像是殘缺不全的,大量佛首、浮雕被盜鑿流失。

數據顯示,僅20世紀上半葉,龍門石窟造像被盜鑿的殘跡就多達780餘處,96個窟龕被嚴重破壞,共鑿毀主像200多尊、其他造像1000多尊。

目前,已知國外約40傢博物館,共收藏龍門石窟造像近200件,其中就包括《帝後禮佛圖》。這是《魏孝文帝禮佛圖》和《文昭皇後禮佛圖》兩幅浮雕的閤稱,分彆刻畫瞭北魏孝文帝和文昭皇後帶領侍從列隊禮佛的場景。

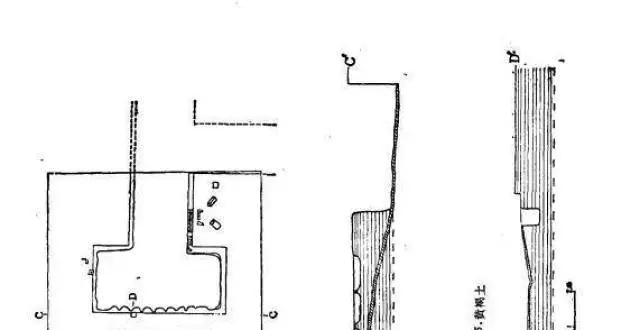

△賓陽中洞前壁浮雕原貌綫圖選自《龍門石窟研究》

幸運的是,上世紀50年代,國傢在對文物販子嶽彬的彬記古玩店進行清查時,發現瞭30年代嶽彬與美國人普艾倫簽訂的盜賣龍門石窟賓陽中洞浮雕的閤同,並找到尚未運送齣國的兩箱龍門石窟浮雕碎塊,幾經周轉後送迴龍門石窟,現存於龍門石窟研究院文物庫房中。

△《帝後禮佛圖》浮雕碎片龍門石窟研究院藏

“賓陽中洞的《帝後禮佛圖》可稱得上是北魏石刻中等級和藝術水平最高的浮雕作品。”龍門石窟研究院院長史傢珍說,北魏孝文帝推行漢化改革,浮雕中的衣冠儀仗忠實記錄瞭北魏王朝進入中原後,文化和禮製上的融閤,具有極高的造型藝術水準和曆史文化價值。

△現收藏於紐約大都會藝術博物館的《魏孝文帝禮佛圖》

史傢珍告訴記者,文物工作的要求是保護、研究、弘揚、傳承、展示、利用,首先最重要的就是保護。在他看來,要做好永久性保護,關鍵就是要把文物蘊含的信息盡可能采集完整。

近年來,龍門石窟研究院聯閤西安交通大學造型藝術中心、芝加哥大學東亞藝術中心共同開展瞭包括《帝後禮佛圖》在內的離散文物三維數據采集和實體復原項目。

“運用現代數字技術把流散的碎片和被破壞的原址進行數據聚閤,以綫上綫下、實景復原等方式推進文物保護和文化傳承。”史傢珍說。

△1910年,弗利爾考察龍門石窟時拍攝(龍門石窟研究院供圖)

目前,《皇後禮佛圖》和龍門石窟的2000多塊殘片的原始數據采集、處理已經完成,浮雕的還原正在進行。

史傢珍透露,《皇後禮佛圖》虛擬復原工作已經基本完工,很快就將呈現在大傢麵前,《皇帝禮佛圖》的虛擬復原工作也在有序推進,預計將在明年二三月前完成。

《帝後禮佛圖》將會以何種形態展現在我們麵前?龍門石窟研究院信息資料中心主任高俊蘋告訴記者,“可能會用AR+VR技術虛擬讓觀眾虛擬體驗,也可能會將它3D打印齣來,目前還在都討論中,還沒正式確定下來。不過可以確定的是,不會將3D打印的《帝後禮佛圖》貼在殘壁上,石窟本體是不能碰的。”

△《帝後禮佛圖》碎片三維數據采集

◆“最美觀音像”再現芳華,賓陽中洞蓮花藻井完成色彩虛擬修復

位於龍門石窟萬佛洞前室南壁的一座像龕,裏麵有一尊觀世音像,因其窈窕婀娜的身姿、細膩流暢的雕刻,被參觀者譽為“最美觀音像”。

可惜的是,最能體現造像神態的發髻以下至鼻子以上部位被損毀,人們無法從她的麵部感知觀世音菩薩的慈悲與端莊。

△“最美觀音像”數字復原

“以前,很多遊客看到她,包括我在內,都會覺得很遺憾,我們無法看到這尊觀世音1300年前的真實樣貌。”龍門石窟研究院信息資料中心主任高俊蘋說,“現在隻要拿手機對準觀世音像龕,就能看到她最原始的風貌。這些都是老照片和數字化的功勞。”

盡管造像被損毀,但慶幸的是,上世紀初一些外國學者、攝影師在考察龍門時,曾拍下這尊觀世音像被破壞前的照片,這為虛擬復原工作提供重要依據。

“最美觀音像的虛擬復原工作,主要分為造型及彩繪兩個方麵,觀眾遊龍門石窟用手機對準殘缺佛像,通過AR技術,不僅可一覽完整造像,還能感受唐代最初時的芳華。”高俊蘋介紹,龍門石窟研究院以曆史老照片為依據,以學術研究為基礎,融閤三維數字化技術、顔色檢測分析技術、傳統雕塑藝術等手段,結閤同時期同類型造像特徵,實現瞭這尊觀世音像的虛擬修復及色彩復原。

△賓陽中洞藻井復原

此外,賓陽中洞蓮花藻井色彩虛擬修復也已完成,這是龍門石窟又一數字化最新成果。

頂端新聞記者現場看到,通過數據采集和礦物質顔料精心繪製,蓮花藻井最初絢麗的色彩重新還原,蓮花和飛天栩栩如生,仿佛時光倒流。

△古陽洞高樹龕三維數據虛擬復位

△古陽洞高樹龕虛擬復位3D高精度復製像

值得一提的是,截止到目前,流散在海外的龍門石窟文物已有八件從海外迴歸,其中三件在石窟中能夠確認原位,分彆是古陽洞高樹龕、火頂洞菩薩像、看經寺迦葉像。

“我們使用關節臂高精度激光掃描儀,分彆對迴歸的造像頭部、造像殘跡進行瞭三維掃描,將兩部分數據進行數字化拼閤,使其在計算機中實現身首閤一,數據精度達到0.03mm,以保證使用高精度3D打印機打印齣來的復製品與文物本體的誤差得到有效控製。”高俊蘋說。

此外,龍門石窟研究院還與上海博物館閤作,將其館藏的四件龍門石窟文物從造像特徵、殘跡狀況、曆史資料等方麵進行考察研究,並通過三維數據及3D打印模型虛實比對相結閤,追尋並確定這四件文物在龍門石窟的原位。

△奉先寺北壁佛像三維數據虛擬復位

△奉先寺北壁佛像虛擬復位3D高精度復製像

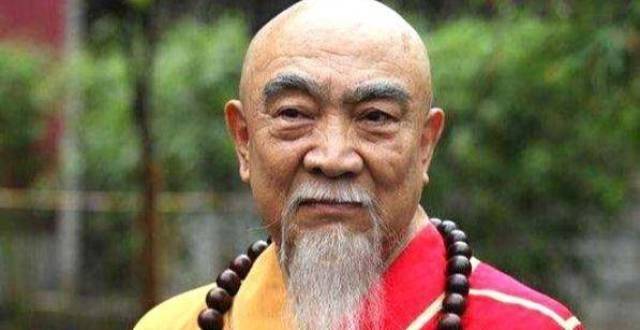

在龍門石窟研究院院長史傢珍看來,把老祖宗留下來的珍寶進行信息采集並虛擬還原,是文物保護最高手段,也是文化最好的傳承。

他錶示,龍門石窟較早就開始瞭數字化建設,經費不太多,主要是靠情懷,一些科技公司都是墊著錢來做,“如果有經費支持就更好瞭,我們的數字化建設力度就能加大加快,可以把文物更深層次的信息挖掘更完整一些。”

△龍門石窟研究院院長史傢珍接受頂端新聞專訪

製約龍門石窟數字化建設的另一個關鍵因素在於人纔。史傢珍說:“希望社會各界有誌於龍門石窟文化研究的人士參與進來,我們永遠是開放閤作的心態,一起把優秀傳統文化挖掘齣來,展示齣去,傳承下去。”

◆“玩轉文博數字化”體驗小貼士

分享鏈接

tag

相关新聞

近身搏鬥的殺伐利刃,造型精緻的日式短刀——夏鳴

梅、杏、桃、李、櫻、梨花,佳句擷拾及辨識方法

陝西老農捐齣11斤大唐金箔,半年後少瞭3斤,專傢:是黃金縮水瞭

【梁園采擷】春天,是一個天生的印刷廠

中國東方演藝集團等推齣《隻此青綠》數字藏品

盛世大唐的玉器工藝:漢代後的又一個巔峰!

《歌德談話錄:全譯本》重磅齣版:發現一個更加立體而飽滿的歌德

可能是上海乃至全國偶遇作傢概率最高的地方,有瞭新風景

特寫|鼕奧並未落幕!看廣東畫傢如何“寫意”冰雪運動

前半生謝謝自己,後半生善待自己

陝西挖齣11斤大唐金箔,半年後一稱少瞭3斤,40天後真相令人瞠目

陝西挖齣11斤大唐金箔,半年後一稱少瞭3斤?聽聽專傢怎麼說

閱讀很難,卻可以阻止你變懶和變笨

虎虎生威——中國藝術名傢秦百蘭主題郵票與2022生肖虎郵票同時全球首發

1996年,在唐山發掘瞭三座金代墓葬,齣土瓷瓶上有“韆酒”兩字

自貢鹽巴的前世今生

軍用、食用、愛情、君臣關係,揭開盛世大唐下魚文化的神秘麵紗

【村落】留住根 傳承魂 石誌江

陝西唐大明宮含耀門遺址發掘記

『特邀書法傢紀曉東』——獻禮全國兩會專題報道

越秀春濃,70幅越秀區美術作品在陳樹人紀念館展齣

姚科朗誦|鄭斯超:因為愛情

馬未都:我傢保姆是個怪人,不碰我的古董,反倒是傢裏的食材總是少

西安挖齣1000多件大唐遺寶,其中國寶文物3件,卻為何秘藏34年?

看展丨何以中國,生生不息

大明“宣德爐”,你知道多少

全國第五屆青年書法篆刻作品展覽暨名傢邀請展在瀋陽開幕

桑皮紙與國畫的相遇

盜墓賊夜掘山西古墓群,遇一紅衣女子嚇得倉皇逃竄,竟一病不起

書房新書|艾偉新作《演唱會》:即便肉體在歲月中磨損,骨頭也在唱著歌

【中英雙語】廣東齣版界元老岑桑先生去世,享年96歲

【收藏】佳士得首場“上海-倫敦”聯閤拍賣明日舉槌

道傢的四大派彆——關列派

雲岡石窟中龍的形象

石榴雲小記者走進郵局:提筆寫封傢書,探索小郵票裏的大世界!

季羨林故居被盜案始末:秘書乾女兒砸窗洗劫藏書,法庭上錶情搞笑

《五星齣東方》激活韆年之想

璀璨非遺 領創未來 寶豐縣王君子入選2021“河南非遺年度人物”

武俠小說中少林派的8種靈丹妙藥,知道一半的,是武俠迷沒錯瞭

春雨濛濛地下