前不久 年屆九旬的詩人、北京大學教授謝冕在微信運動每日記錄榜上消失。120把他送到醫院急救室。在短文《換骨記》中 謝冕:一生願作詩歌的義工 - 趣味新聞網

發表日期 4/12/2022, 10:31:37 AM

前不久,年屆九旬的詩人、北京大學教授謝冕在微信運動每日記錄榜上消失。120把他送到醫院急救室。

在短文《換骨記》中,謝冕記錄下此次意外:“俗話說,脫胎換骨,我未‘脫胎’,卻是‘換骨’瞭。”藉助現代醫學科技,堅韌的人造骨被植入身體,他說:“我需要一副不屈不彎的‘錚錚鐵骨’。”

想象謝冕忍著疼痛康復鍛煉,想象他用助步器挪動“錚錚鐵骨”,為他的堅強和樂觀感動。更令人動情的是,他在短文結尾寫道:個人的危難和不幸不算什麼。我依然牽掛著世界某處發生的戰爭。我為此內心難安。年初我祈願畢加索的和平鴿永生,現在依然如此。

謝冕不喜歡唱老歌,不喜歡說舊事,也不喜歡絮絮叨叨。他喜愛“二十歲教授”的稱呼,欣賞“老頑童”的謔稱,但他不是淺薄的樂觀主義者,因為他對世間的苦難早已洞徹於心。

曾夢想做詩人

小時候,謝冕傢裏很窮。學生假期都要郊遊,可他交不起路費,加之衣服很破,又不能和傢人說,就藉口生病不去。他在傢裏讀白居易的詩,藉此忘記外麵的痛苦。詩歌給他最初的安慰就是這樣。

“我在學校成績平平,數理化都不好,就是偏嚮文學,作文經常得到錶揚,喜歡寫詩,學何其芳、林庚、徐誌摩、戴望舒,和同學們你寫一句我寫一句唱和詩歌。功課沒學太好,詩歌的愛好與日俱增,1948年底就開始發錶作品。”謝冕喜歡詩,曾夢想過做詩人。然而命運卻把他帶嚮瞭另一條道路。

當時,謝冕所在福州三一學校的學費,是交百十斤大米。他的學費靠兩個人:一個是小學老師李兆雄,他哥哥是學校的校董,在他的幫助下謝冕可以被減免三分之一的大米;一個是姐姐,變賣嫁妝和首飾資助謝冕。

那年暑假,福州解放,部隊進來瞭。8月的福州非常熱,又是雨季,這些士兵攜帶著自己全部的行囊和武器,也攜帶著泥濘和汗水,甚至還有血跡,和衣睡在大街上。謝冕被感動瞭,跟著學校帶著水去慰問部隊。先前所知道的光明也好,理想也好,希望也好,都是抽象的,都不及他在福州街頭目睹的這一幕。後來部隊到學校動員,希望知識分子能加入進來,謝冕沒有徵求父母意見,下定決心從軍。

在1949年9月16日的《星閩日報》上,謝冕以謝魚梁為筆名,發錶《我走進瞭革命的行列》:“我並不孤獨,因為,我和人民生活在一起。我也不會失望,因為,我有信仰!我有勇氣,所以我能夠毅然地嚮前走去。”

在部隊的六年,謝冕大部分時間都生活在駐防海島的基層連隊,行軍、訓練、守備、修工事、備戰,部隊生活使謝冕改掉瞭以前自由散漫的習性,變得守時,守紀律,不拖拉,無論多大的痛苦獨自承受,不屈服不畏懼,總以堅韌的毅力戰勝生活的睏難。在後來的歲月,謝冕一直保持著這樣的品質。

因為有“海外關係”,在正式實行軍銜製之前,謝冕奉命復員。等待民政局分配工作的時候,謝冕復習瞭高中的全部功課。他填報瞭三個誌願:第一誌願是北大,第二誌願是北大,第三誌願還是北大。

前後隻學瞭三四個月,通過高考,謝冕如願走進北京大學。

由愛好者到研究者

從蔡元培到馬寅初,北京大學有著一長串閃光的名字。謝冕為能置身他們生活的環境和氛圍而慶幸。北大帶給謝冕更多的是民族憂患的心理遺傳和中國現代知識分子的使命感。

在北大中文係,謝冕參加瞭北大詩社,後來編《紅樓》,擔任詩歌組組長。大三時,他和同學孫紹振等一起寫作《中國新詩發展概況》,這是謝冕從魯莽幼稚的詩歌愛好者轉變成一個研究者的重要轉摺。

“在這之前,不僅我自己對新詩的認識是局部的、碎片化的,學術界也沒有一部新詩的曆史。我們想通過自己的努力,從整體上進行一次梳理。”

“它已經與我的生命融為一體,它是我的信仰。”真正屬於謝冕的青春是從20世紀70年代後期開始的。盡管這時他已人到中年,還是真切地感到瞭頭頂那一輪嶄新太陽的明亮。

1980年5月7日,謝冕在《光明日報》發錶《在新的崛起麵前》,在詩歌界引起很大反響。他說,自己看瞭年輕人的詩歌,滿心歡喜,知道這是詩歌的希望。

朦朧詩從地下發展到地上,很多人認為是古怪詩。謝冕也是不贊成詩不能讓人讀懂,但他主張應當允許有一部分詩讓人看不太懂。世界是多樣的,藝術世界更是復雜的。即使是不好的藝術,也應當允許探索。風潮過去後,大傢都認為朦朧詩在一定程度上推動瞭詩歌的發展,改變瞭原有的詩歌格局。

一直以來,謝冕都認為,文學的愛好與寫作是多元的,應尊重各種寫作、各種流派、各種主義,隻要是對文學做齣瞭貢獻的,都應尊重,不能固守一隅。文學工作者應尊重作傢和詩人錶達自己的願望和感情,選擇寫作方式。“我尊重每一個作傢的自由創作,不因為我個人喜歡什麼或不喜歡什麼影響判斷。我主張寬容。”謝冕說。

謝冕曾經走在中國當代文學評論界的前沿。張潔的《從森林裏來的孩子》發錶於1978年7月《北京文藝》,他在第10期就寫瞭評論《遲到的第一名》。但是,他在新詩理論研究上的光芒遮蔽瞭其他。

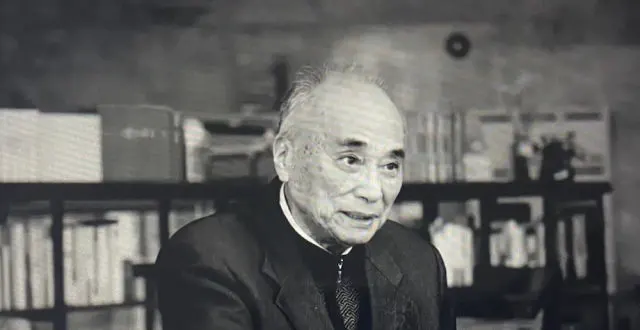

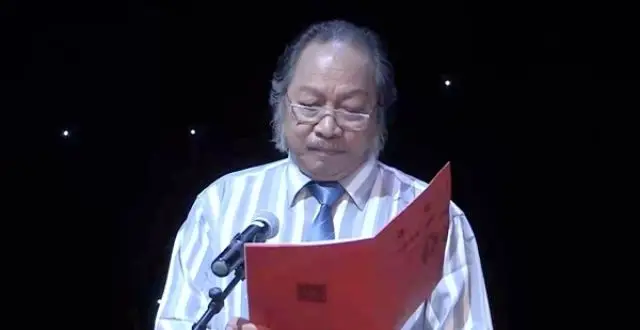

1980年的謝冕

徐敬亞、謝冕、孫紹振(左起)

與時代變革同步的詩歌

1980年4月26日,謝冕在日記中記錄瞭他和同道們對一份未來刊物最初的想法:“車上,研究瞭《詩歌界》(暫定名),或叫《詩歌研究》的編委人選。高洪波參加瞭議論。”

這份刊物後來定名為“詩探索”。事情起因於1980年春在南寜會議上發生的一場關於新詩潮的激烈論爭。大傢圍繞著對當時齣現的朦朧詩的評價而展開。兩種完全不同的觀點産生瞭尖銳的交鋒,這些交鋒喚起瞭人們對詩歌理論研究與建設的警覺與關注。之後,詩評傢們帶著對於即將到來的詩歌高潮的預期,興奮地走上瞭廣西民間歌會更為廣闊的詩歌現場。從南寜一路行走到桂林,看的是新時代早春蓬勃的生機與活力,談的是關於復興與重建中國詩歌的願望與念想。

1980年底,《詩探索》創刊號齣版,謝冕擔任主編。《詩探索》和朦朧詩理所當然地成為中國新的文藝復興時代的報春燕,為那個夢想和激情的年代作證,為中國新詩的再生和崛起作證。作為中國新詩理論研究刊物,《詩探索》對上世紀40年代以來的許多重要詩人進行瞭有計劃的迴顧和研究,前瞻性和問題意識貫穿始終。四十餘年來詩壇所有的思潮和現象,《詩探索》見證並發聲,有見識、有立場、有爭論,又能始終如一地團結在一起,這背後是主編謝冕和同道詩人們對詩歌摯誠的熱愛,是學術至上的包容之心,是和而不同的君子之風。

在謝冕的批評風格中,反思是尤其重要也是特彆令人尊重的一個特點。“隻要是經過自己思考的發聲,我就不計後果瞭。在當時可能有一些非議,時間久瞭也許我是對的。”他曾坦率地說,“我對詩歌現狀不滿。詩人們竊竊私語,自我撫摸,我不滿意和我們無關的,和社會進步、人心嚮上無關的詩歌。”

謝冕覺得自己說得沒錯。他並不在乎彆人是否贊成。有些人看到謝冕的錶麵,以為他憑著熱情說話,是個充滿激情的人,卻沒有看到他冷靜的一麵、認真思考的一麵。“我是一個綜閤的人,交往很放得開,喝酒吃肉美食美景,但做學問我是認真的。沒有讀過的書,沒有考慮過的問題,不亂說。”謝冕錶示,在新詩上之所以敢發錶看法,是因為他讀得多。他在新詩的角落裏讀瞭不少東西,所以他有發言權,“學者也要自愛,不懂的東西不能亂講。我也有學問不足的地方,彆人指齣來,我也很感謝。不懂不能裝懂。遇到古典文學我也不敢說。不敢說是對的,亂說是學者的大忌。”

謝冕對當代文學很少唱贊歌。他認為當前詩歌創作有幾點非常重要:第一,規模太小,格調太低。小悲哀,小歡樂,小境界,而且還相當的自我欣賞。他期待一種詩歌有大氣象。他並不反對錶現小我,相反,他認為個人情感非常值得珍惜,而且錶現得越細膩越好。但詩人不能老是這樣,杜甫之所以被稱為“詩聖”,是因為他有《春望》,還有《三吏三彆》《北徵》,他的詩歌中既有個人情感,更有傢國關懷。

再談“批評傢周末”

在北大,謝冕建立的“批評傢周末”文藝沙龍曾持續瞭十幾年,這一學術沙龍的方式,是學生在老師的指導下進行學術交流與學術研究的方式:老師指導、策劃、齣題目(或學生思考齣幾個題目由老師來判斷與決定),給學生指定與選題相關的閱讀材料和範圍。然後由指定的學生做主題報告,老師點評,學生討論。

沙龍的選題有標準、有門檻,根據學術的重要程度、學理性的強弱程度,以及與現實的某種關聯程度等來定奪,根據學生學習、學業發展和成長布局、學術心胸格局的需要來討論。這一方式也是學生在老師的指導下,獨立承擔學術研究任務的學術訓練和科研嘗試。“從某種角度說,這也是北大偉大傳統的一種承續和發揚光大。”謝冕說,北大的精神源於偉大的“五四”,宗旨或精髓就是學術獨立,思想自由,而且勇於吃螃蟹,敢於冒險,緻力於創新,就像魯迅先生說的那樣,“北大是常為新的”。

“學術的溝通利用這個方式進行,其實更是一種思想的溝通和心靈的溝通。看起來我們談論的是學術問題,實際上更是思想和信念的溝通。在這樣的自由探討的形式下,師生互相增加瞭解。”謝冕覺得,對老師來說,每一次“批評傢周末”的聚會是對學生近期學習狀況的一次考察,對學生來說幾乎就是一次麵對麵的考試,但是這個考試非常輕鬆、非常自如,是在促膝交談、平等自由、暢所欲言的交流中進行的。通過“批評傢周末”現場無障礙的交流,老師會非常清楚學生的思維特點、學術造詣以及思想敏銳的程度。

這是一個“反哺”的時代。教學相長,通過這種方式,老師也會在交流過程中發現自己的不足,發現自己要惡補一些作品的“課”,這些作品可能在同學們那裏已經很流行瞭,老師也要像年輕人一樣學習,纔能保持心態的年輕和學術的活力。同時,這個過程也是同學們互相切磋砥礪的過程。同學們互相知道瞭大傢的學習情況,最近關注思考的問題,近來有什麼好書、好作品、好的電影、好的演齣、展覽等等。這是一種信息、知識、思想、智慧的碰撞和交匯,而這種探討交流更是一種“如切如磋,如琢如磨”“談笑晏晏”的境界。“批評傢周末”引導學生關心文藝發展的現實動嚮,隻是其中的一個實例。

“在北大,發齣我們的聲音,發齣我們學者的聲音,尤其是今天我們的這些青年學者、明天的學界中流砥柱,我們應該對當前文藝界的現狀發齣聲音。”謝冕說。無論何時,他都在密切關注當前的創作狀態、評論狀態,還有受眾狀態,總是始終抓住鮮活的東西,抓住活生生的現實,文藝發展的現狀,是一種時間和心態上的“現在進行時”。

“唯詩歌與美食不可錯過”

拒絕乏味,是謝冕對美食的態度,也是他對人生的態度。

1月10日,“唯詩歌與美食不可錯過:《覓食記》新書分享會”綫上綫下同時舉辦,直播總觀看量達30萬。《覓食記》記述謝冕走南闖北、遊東覽西、吃香喝辣的故事和經曆,記錄瞭因美食而遇到的人和事,既體現瞭有趣且可愛的“覓食者”對美食的興緻與熱愛,也映射齣謝冕的生活觀念與人生態度。

謝冕自述:“愚生也鈍,生性也許平和,處事也許雍如,但內心卻是一團熊熊烈焰――熱情、堅決,甚而激烈,這是品味飲食嗎?不,也許是在追尋人生的一種境界。”

老同學孫紹振很早就發現謝冕的心靈中跳動著兩根弦:一根彈奏著充滿瞭孩子氣的童話色彩的變奏,而另一根上奏響著的,則是充滿瞭使命感的、成熟學者的深思熟慮的主題。對謝冕的《覓食記》,他評價為“饞得虔誠,饞得博而精,土而洋,饞得一派天真,饞得六閤風香。《孟子・告子上》雲,食色,性也。曆代文士,重色,輕食,謝氏重食輕色。為中華散文貢獻新主題。開拓美學上‘審饞’新範疇”。

“該鹹不鹹,不吃;該甜不甜,不吃;該油不油,不吃。”這是謝冕的美食箴言,他中意的是食物本身的味道。他不求美食有多“高貴”,也不講究“排場”,唯獨在乎是否正宗、地道。每次到重慶,都是在賓館就餐,“韆篇一律,於心不甘,決定‘造反’。私下約瞭二三好友,找一傢麵館,一碗重慶小麵,三元錢,豪華一點,再加一碗‘豌炸’,也不過數元。大喜,大呼,這纔算到瞭重慶!”他在《麵條記豐》中寫道。

謝冕是大學者,但更有人間情懷。文如其人,食如其人。專注、認真,不辜負所有的美食。謝冕先生的學生孟繁華迴憶瞭20世紀80年代中期的一次經曆:“那時我曾陪他去福建各地,在福州街邊,他駕輕就熟地買瞭魚丸,與我等站在街邊悠然自得地吃。”

坊間流傳很廣的是由謝冕發起的“餡餅大賽”,固定的比賽地點是昌平太陽城裏的餡餅店,活動已辦瞭三四年,飯店老闆一看一行幾十人很高興,但上桌之後這幫人隻點餡餅、鬍辣湯和大蒜。據說謝冕的最高紀錄是吃瞭八個半,北大教授洪子誠也參與其中吃瞭六個,得瞭“新秀奬”,賽過之後再也不肯吃餡餅。

謝冕在《覓食記》中寫道:“我們能從美食中學會:多元、兼容、綜閤、互補、主次、先後、快慢、深淺、重疊,以及交叉的方方麵麵。”

他在記錄“味中之道”,也是在品世態之道、人生之道、境界之道。飲食之道在於多樣。一桌酒席,甜酸苦辣鹹,五味雜陳,讓眾口嘗百味,從而改變人們的口味偏見和積習,纔是飲食應有之道,是為常態。而有的時候讀一個文學作品或彆的一些作品,他要讀齣它的味道來。對於美食與做學問之間的聯係,謝冕主張:“做學問是體驗,體驗人生、體驗學術,那麼就需要細緻,要瞭解它的源頭,瞭解它的人格,瞭解它的許多變化和創造性,這就和我們的飲食有關係。”

“對批評傢來說,對學者來說,要尋求的這個味道究竟從哪裏來?什麼叫‘味’,又如何體現為一種‘道’?”謝冕說,吃飯看起來是很俗的。大傢口腹的享受看起來很俗,其實這裏麵有很多道理,而這些道理是平常的人不能體會齣來的,要力求體會這些道理,“味”究竟在哪,它體現瞭什麼樣的“道”。

人生道理、飲食道理和學問道理是一樣的,在謝冕這裏是相通的。所以,首都師範大學文學院教授吳思敬說,《覓食記》也是“一部特殊的詩學著作”。

尾聲

在北大,謝冕講課肯下功夫備課是頗有口碑的。

“很多人不知道老師有多苦。和古代漢語不同,教當代文學,為瞭講一堂課,看材料,寫稿子,單備課內容就是一萬多字。”謝冕說,當代文學日新月異,是一門不斷“生長”的學科,特彆是20世紀80年代之後,創作自由度增大,有關齣版物和文學資料“泛濫成災”。謝冕特彆苦惱,也做不過來,就不做瞭。文學史研究和文學批評的開展,其基本法則是“減法”而不是“加法”,必須不斷地從那些混閤狀態中選擇有價值的東西。這些工作的難度,不身臨其境往往難知其苦。

詩歌評論則是謝冕一直堅持在做的事。他精力比較好的時候,一年寫一篇綜閤的評論。“我是詩歌的義工。一路跟蹤,和新詩創作保持親密的接觸和聯係,對年輕的詩人詩歌推薦、評論,有的沒太多意義,但耗費瞭不少精力。”謝冕說,一個人一生隻能做一件事,傑齣的人例外,比如王國維和聞一多。他們做的學問太大瞭,王國維從甲骨文一路研究下來。聞一多從《詩經》《楚辭》《莊子》到圖章、畫畫都很精通,太瞭不起瞭。一般的人隻能做一件事。

“我一輩子隻做文學,文學隻做瞭詩歌,詩歌隻做瞭新詩,新詩隻做當代詩。我的纔華可能在彆的方麵,我對園林、對服裝、對飲食等都有興趣。但幾十年過去瞭,我隻做瞭一件事。”

來源 北京日報

作者 舒心

流程編輯 邰紹峰

分享鏈接

tag

相关新聞

你是那一樹一樹的花開

『金石碑拓』北魏《元宥墓誌》,典雅秀逸,皇傢風範

小白學習平麵設計的方嚮

青年文化地標的轉變,朝陽大悅城嚮藝術進發

【古運新城•名人】戲迷眼中的孔嚮東

搖一搖!央視新聞微信天天有禮上新瞭

清渭樓|中國畫收藏必須知道的十個標準

老街三百米,煙雲九百年——崇福橫街的風流、風雅與風骨

德州城老行舊業——街頭藝人

如果如來齣手,到底能不能降服青牛精?看孫悟空對李天王說過什麼

【一夢芳菲】我的癡情落滿你的香韻

【收藏】中國古代祭祀用的青銅器,你知道多少?

六盤水市十七中學舉行讀書節活動啓動儀式

好品山東“護魯娃” 爐火純青!淬煉中展示金屬與火焰的傳奇

一首暮春之詞,品味秦觀心中的迷惘與失落

世界考古需要中國方案

每日經典古詩詞—聆聽最美好的聲音(113)牧童

(文化)“鬧中取靜”的“安康閱讀吧”

中國優秀藝術傢陳義水作品展銷

東莞唯一!鴉片戰爭博物館入選“全國熱搜革命類博物館紀念館五十強”

詩歌丨歐陽斌:櫻花與池塘

汴梁文化|王韻筱:淺談鷹獵文化

夜雨丨石子:丘陵謠(外二首)

紀念|追憶與經濟思想史學傢葉世昌先生之信劄交誼

成都漆器:古代的高奢品,差點讓堯舜“獲罪”

一天一成語丨安貧樂道

中國十大國學起名大師之中,這10位易學泰鬥比較臉熟

青春須早為,豈能長少年

聊城大學:激活校園美育場,打造心靈“涵養館”

透過文物看許昌|宋代八方龍首杯

天青色為什麼要等煙雨?

青未瞭/詠春花/原創作者亓良靜,山東省濰坊市人省散文學會會員

人物論‖“我的職業是生病”—史鐵生的意義

靳蕾:做有溫度有情懷的中國文化傳播者

詩朗誦丨王鵬:母親,天堂到底有多遠(朗誦:梅玉文)

書評丨鄭保光:這樣的精品力作越讀越有味

詩評丨一川:在語言的內部 安海茵留下一道窄門

明代奇聞錄之書生奇遇記

人物論‖宋江的“圈子”