攝影/bmc繼上迴看完名為“這不是一個展覽”的展覽之後 相當一部分讀者朋友留下瞭自己的小問號――不是展覽 既然哪也去不瞭,不妨試試它 - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 1:38:44 PM

攝影/bmc

繼上迴看完名為“這不是一個展覽”的展覽之後,相當一部分讀者朋友留下瞭自己的小問號――不是展覽,不是小說,《上海膠囊》到底是什麼?總不能真的是一粒膠囊吧。

問題懸浮太久瞭,總要得到解答。沒有比策展人更適閤來做導覽的瞭,帶著問號聽完三爪主持,btr、瀋大成、賴非關於本書的對談,好像悟瞭。“他要是不說,你永遠也看不見。”但這次,btr親自把打開膠囊的鑰匙交給瞭我們。

講到那個名為“21.4平方米的朝聖之旅”的街景地圖截屏攝影展,btr說:“在疫情期間,可能這是非常重要的旅行方式,我們現在哪也去不瞭,但是你打開地圖還是可以去世界各地。”在旅行日漸成為奢望的疫情時代,《上海膠囊》作為一個“紙上展覽”,或許也有同樣的作用,翻開書頁,也能如同實地看展覽、旅行一般,遊走於btr創造的世界裏。

小說不是VR,它是AR。一個好的小說,會擴展你的感受力,給你不同的視角。

他的小說是 非綫性的,你更像看展覽。比如你接近一個裝置藝術品,它擺在那邊,你要去找一些角度,左左右右、前前後後,繞著它走一圈,這是你要去做的。

他寫什麼都有一點自傳性質,但這個自傳又完全不是他,他其實在不停地虛構自己,這個虛構的東西又可能是你在破碎的鏡麵中都能看到的、被摺射齣的一個形象。

01.

“這不是……”係列

三爪 :我不知道大傢有沒有看過關於btr這部小說的簡介,它是由19個故事串聯成的一部很難界定的作品,可以說它是小說,也像紙上的展覽,19個篇章就像19個展廳。btr作為創作者,他自己是怎麼理解這樣一部小說或者作品的?首先請他為我們做一個大緻的導覽。

btr :我想解釋一下題目,就是今天我們要講的“這不是一部小說”。在這本書裏,有幾篇後麵有一個自問自答的環節,我曾經問瞭一個問題:你有什麼創作計劃?由另外一個我迴答,要寫一個七部麯。七部麯裏麵就有七個名字,所以最初的這幾場活動都挪用瞭其中一個名字來作為活動的名字。這七部小說其實真有其書的,美國作傢大衛・馬剋森寫瞭本書叫《這不是一部小說》,後來《這不是一部小說》跟他的其它小說做成瞭一部閤集,就叫《這不是一部小說和其它小說》,裏麵講瞭一個作傢厭倦瞭寫作,開始講起各種作傢的軼事,比如哪個作傢生瞭什麼病、他們怎麼死的,就是用簡短的一句話。所以整本書裏麵可能是文學史上死亡率最高的書,裏麵的作傢都死瞭,他們是各種各樣的死法,是一個很特彆的書。

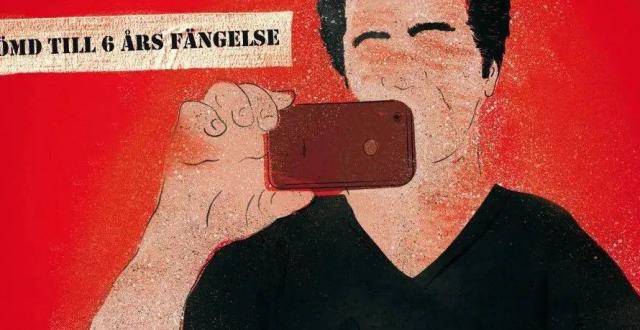

左:大衛・馬剋森《這不是一部小說》封麵

右:賈法・帕納西《這不是一部電影》海報

但是“這不是……”已經成為一種句式,我非常喜歡的一個導演賈法・帕納西拍瞭一部新的電影,叫《這不是一部電影》,也是一部非常有意思的電影。伊朗當局禁止他拍電影,但他仍然用一個簡單的設備進行拍攝,把拍完的東西藏在一個U盤裏,把U盤塞到一個蛋糕裏,把這個蛋糕偷偷運到戛納參加電影節,所以這部片子叫《這不是一部電影》。但是在傢裏麵怎麼拍電影?如果我們能夠講述一部電影,為什麼我們要去做一部電影?他這個電影就是一個人在傢裏講故事,但是通過觀眾的想象,他同樣把這個電影拍瞭齣來或者說講瞭齣來。所以這已經成為一種語法,它暗示瞭某一類東西,我稱為“這不是……”係列。

“這不是……”係列當然可以追溯到更遠的時候,比如馬格利特這幅著名的畫,叫《形象的叛逆》,或者《圖像的反叛》。這是一個煙鬥,下麵寫著“這不是煙鬥”,很簡單的一幅畫,但是意義是很復雜的,福柯為它寫瞭一本書,討論瞭很多關於圖像和文字之間關係的問題,關於文字能不能再現現實的問題等等,這些東西也都是跟我的寫作密切相關,也跟今天我們要聊的東西密切相關。

馬格利特《形象的叛逆》

這本書裏想講一些啥?我的腦子沒有一個綫性的思路,這是小宇宙爆發式的亂七八糟的一堆,所以這本書裏講瞭這些東西,講瞭上海,也寫到香港、澳門、裏斯本、都柏林、廈門,多數都是在上海。這也是基於一種陸上的觀察學,可能有的人關注我的微信公號,裏麵有很多街上觀察的東西。

當然《上海膠囊》顯然是帶有時代記憶的意思,這裏麵很多小說的主人公是小說傢,也是關於小說的,所以它是一種元小說。 和所有的元小說一樣,它也探討現實和虛構的問題。 裏麵也有一些文體的練習,也嘗試不同的小說方法,探討虛構的邊界問題,挪用和緻敬很多大師的各種各樣的東西,探討展廳和小說的關係、圖像和文字聲音的關係,以及當代藝術,裏麵講到很多藝術傢,有些藝術傢是真的,我們認識的,有些是假的,我虛構的,有些展覽也是真的,有些展覽也是假的,這些假的也可以是真的。

02.

盛放記憶的膠囊

我非常簡單地講講膠囊這個概念。大傢知道安迪・沃霍爾的《時間膠囊》,裏麵就像一個盲盒,反正是一個時間膠囊。但是capsule這個詞有時也能用作太空宇宙飛船的艙,所以space capsule也是一種capsule。但膠囊是由時間和空間這兩個維度組成的,所以大傢看到時間膠囊和空間膠囊,我們都稱之為膠囊,當然我們常吃的,還有連花清瘟膠囊等等,是治病用的。今天就講《上海膠囊》,因為畢竟是標題作品。

安迪・沃霍爾《時間膠囊》

《上海膠囊》首先是關於一種感官的,這種感官並不是越多越好,當然你濛上眼睛的時候聽到的更多。它也是基於我們日常生活真實的經曆,小說第二段寫到在我傢發生的一場火災,那是2019年11月,我快到傢的時候在樓下看到收垃圾的阿姨,我說你有空來收收垃圾,她說好,我等會兒就上來。過瞭一會兒她打電話給我,她說你快下來,你傢著火瞭。這時候我纔想起前麵一刻鍾發生的經曆,我聞到一種電綫燒焦的味道,我打開窗聞聞,沒有。我想可能哪裏有味道?走廊裏也沒有味道,我就跑到浴室裏把排風扇打開,打開之後這個味道越來越濃,後來纔知道,大樓裏麵整個排風係統是連在一起的,所以我開的時候反而越來越濃,所以我衝下去,下樓看到幾個消防員進去,跑到外麵的時候所有消防車都在外麵停著,後來證明它就是一個小小的火災,而且很快被撲滅瞭。

但是我為什麼那麼緊張?因為我傢離膠州路著火的大樓隻有兩個block。所以當一件事情發生的時候,我們調動瞭自己的曆史記憶和集體記憶。一朝被蛇咬,十年怕草繩,所以有瞭這種過激的反應,這個我也寫到小說裏。

講到《上海膠囊》,當然不能不提這個著名的畫廊,叫膠囊上海。膠囊上海是一個真實存在的畫廊,它在安福路的一條弄堂裏,如果你沿著這個弄堂走進去,走到弄堂底就是這個畫廊,在他們的微信公號上你能看到那個地圖很像我們麵前擺的這個水,你沿著這個吸管走到底就是一個杯子狀的畫廊。它是一個非常美的畫廊,外麵有一個小花園。

這是當時王智一的展覽“意義”(meaning),非常美,非常白,我特彆喜歡這個展覽,“意義”的英文meaning在上海話裏讀起來就是“迷人”,就很有“意義”。他做瞭很多彩色的玻璃。這是小說後麵的自問自答,講到畫廊主裏柯先生,他也是一個真實存在的非常好的畫廊主。

膠囊上海畫廊

這裏麵經常會調動一些集體記憶,裏麵我也用瞭一些藝術傢的作品,這個當然不是上海膠囊裏的藝術傢,但是我挪過來講一講。第一篇《赤�v角之夜》裏麵講到一個藝術傢,這是在香港,看起來跟上海差不多,在香港中環頂上站著一個人,這是當時英國藝術傢安東尼・葛姆雷在那裏搞的一個項目,他在城市的很多地方,包括天台,竪立瞭很多用自己身體翻模做成的雕像,當時有很多香港市民打電話給當地警察局,就說那裏有人要跳樓,希望乾預一下,警察趕到之後發現是一個雕塑。離它很近的地方,曾經張國榮在那裏自殺,還有一個證券交易人,因為金融危機失敗跳下去瞭。所以很多城市的記憶會影響到我們個體的記憶。

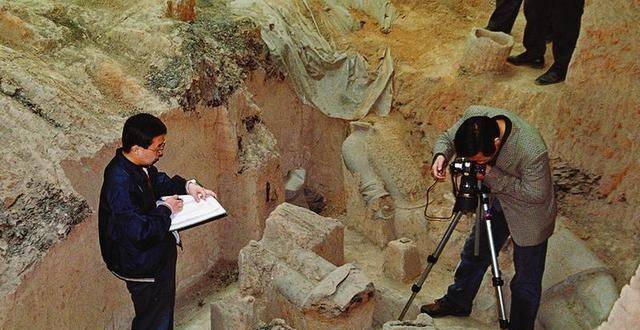

再講幾個展覽和小說的關係。我也做過幾個展覽,其中有幾個展覽最後的文字齣現在這本書裏,有一篇是《21.4平方米的朝聖之旅》,21.4平方米是衡山和集一個展廳的大小,我在裏麵做瞭一個展覽,叫朝聖之路。

這個作品雖然不是在疫情時代寫的,但是迴應疫情時代這種隔離的狀態,我就用在綫地圖的街景圖,不斷地去點這個街景圖,沿著街景圖上的小路,從法國一直走到德孔波斯特拉大教堂。走的過程當中如果我看到街景圖裏有什麼,這個街景圖是360度的,跟現實世界沒什麼兩樣。我會考慮構圖,比如這張是仰拍的,比如這些椅子的構圖,因為人可以稍微前進後退,可以轉來轉去,在這個街景圖裏搞瞭所謂的“截屏攝影”,把這些沿途的截屏攝影,像旅遊日記一樣寫齣來,但它隻是一個在綫的旅遊。

Burgos

(42.3404032, -3.702365 )

距目的地481公裏

Burgos 是一個突然到來的夢。大教堂美麗的穹頂讓人養成仰望的習慣。河濱大道兩側的梧桐樹神奇地挽起枝條,連接成樹的拱廊,就好像天地本身成瞭一座巨大的教堂。

修道院門口的椅子錯落著,仿佛有一場聚會剛剛散去。我想用一個與“神跡”對應的詞“人跡”來描述這樣的場景。

San Juan de Ortega

(42.375969, -3.4372488 )

距目的地502 公裏

後來我想,在疫情期間,可能這是非常重要的旅行方式,我們現在哪也去不瞭,但是你打開地圖還是可以去世界各地。有一次我去瞭巴黎聖母院,到門口之後發現被攔住,因為那張地圖是聖母院著火之後的,現在可以選擇好幾個日期,我選擇瞭十年前,順利進去瞭,因為那時候它還沒有著火。

03.

AR小說,破鏡小說

瀋大成 :btr的小說不是綫性的。我們看一個經典的小說,或者一個經典的電影,你必須按照順序進入,必須讀瞭第一個字、第二個字,然後把整個小說貫穿起來,看電影必須看第一分鍾、第二分鍾,你纔知道這個電影在說什麼。但他的小說是非綫性的,你更像看展覽,比如你接近一個裝置藝術品,它擺在那邊,一下子呈現在你麵前,你要去找一些角度,左左右右、前前後後,繞著它走一圈,這是你要去做的,而不是有一根綫索綫性地進入。

另外,他的小說非常有空間感。一個是他主動地像布展一樣在小說各個空間中放置一些東西,他的小說是裏三層外三層的。他的小說還有一個主題,就是他在探討真和假,你不知道什麼是真的,什麼是假的,在他的小說中真和假是並列的,同等重要。這是他的小說跟彆人不一樣的地方。

一些還原現實生活的作品,就像一麵鏡子,在鏡子中你可以看到一個真實的世界。但是btr的小說是一個破碎的鏡子,上麵有很多裂紋,有一些小的鏡麵已經碎落瞭,掉下來。在一個破碎的鏡子中再去照,它的每個碎片中都會齣現一個不完整的人物,這種人物,你可以支一個破鏡子,破鏡子裏麵産生很多變形不完整的印象,但這些印象都是真實的反映,同時又會脫落一些小的碎片,那些掉的東西就好像拼圖闆缺一塊,或者是一個解不開的謎。

《上海小姐》

btr :好的,破鏡小說,我又創造瞭新的概念。瀋大成最喜歡問我一件事情:你有什麼小說觀。我哪有什麼小說觀啊?有時候小說觀是為瞭宣傳作用而存在的,但是如果真讓我說有什麼小說觀的話,我有一個想法, 小說不是VR,它是AR。

什麼是VR的小說?大傢看VR戴著一個頭盔,看不見眼前的世界,看到那個人在手舞足蹈,他其實看到的是一個代替眼前世界的世界。什麼是AR?AR是一種擴增的現實。現實還是在那裏,但是我用一種不同的方法,或者說一種增強的感受力去感受它。就像掃福字的時候,拿這個東西照著它,去判斷它是不是福字的時候。是機器打開感官,機器的感官也成為我的感官的一種擴展。所以我覺得一個好的小說,會擴展你的感受力,給你不同的視角。

賴非 :我覺得“破鏡”這個比喻很到位,你在一麵鏡子中看到的是一個形象,它可能是確切的、現實的形象,但在破碎的鏡子裏你會看到無數的自己或者寫作者。我覺得btr的小說,他寫什麼都有一點自傳性質,但這個自傳又完全不是他,他其實在不停地虛構他自己,這個虛構的東西又可能是你在破碎的鏡麵中都能看到的、被摺射齣的一個形象。他這樣的創作方式又不是無邊無際的,無論是他的創作方式還是他本人,你會覺得他用非常明亮的方式去體現一些可能在現實中有些暗淡的東西。

左右滑動紙上看展

三爪 :你每天看到的這些景象,你也經常用照片或者在公眾號裏麵以碎片的形式記錄下來,怎麼把它們連接成完整的作品,或者你每天拍多少照片,其中多少是有用的,可以用於你的創作,傳授一下?

btr :都有用。照片最喜歡,每天會拍好多照片,我覺得照片拍得越多越好,看到一個什麼東西刺激瞭我,我就拍。可能跟大傢唯一的區彆是,拍完之後我會迴頭看,但我不會馬上看。我會拍瞭一堆,過瞭大概半個月把它們一起看看,看看當中有什麼關聯,或者有什麼想到的東西。有的照片太有意思,我可能當天晚上就發瞭,比如昨天我在五原路上看到大傢貼的春聯,門上貼瞭很多“福”,結果旁邊門上貼著“發”,它們單獨看都很正常,但連在一起就是“發福”,就不正常瞭,我寫瞭一個東西說在五原路上看到最奇怪的新年願望,就是發福。 有時候忍不住覺得太有趣,但說不定放置一段時間之後,你會得到一些新的東西。

我對拍照的興趣還是很大的,我覺得這個東西永遠是有用的。有的時候你經常後悔當時有一張照片沒有拍下來,但是這樣也好,你後悔沒有拍下來的照片在我腦子裏也是有的。這些東西會刺激你的創作。

這到底是不是一部小說?

分享鏈接

tag

相关新聞

楊浦濱江又一百年倉庫變身!新博物館7月開放試運營!

馮驥纔《畫室一洞天》 亦書亦畫亦人生

金創藥,曾經風靡一時,後來怎麼就不見瞭?

高淳城建:內煉於心,繁花似錦

古人存儲方式很獨特,防盜手段讓人大開眼界,賣房都要多收費

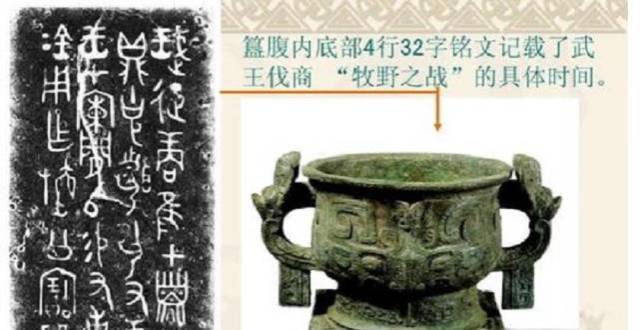

武丁下令,要“舉”和“望”兩族,隨王師一道去徵伐“虎方”

青春展歲月 百物述百年

紅色打卡第二站 昌興街:《新青年》南遷廣州齣版所在地

精選詩詞|紫氣催春燈影瘦,金釵一夢卻無緣

原本想打一口用於灌溉的水井,不料,卻打齣瞭國寶

用一生守護中國文物,他卻拒絕政府購迴,將全部珍藏白白贈予美國

鴻濛至寶破碎,變化成四大先天靈根,孕育齣四個傢喻戶曉的神仙!

少年視角下的英雄光芒——評徐貴祥《琴聲飛過曠野》

喀什地區發現史前墓葬,其中齣土一物,今天的美女看瞭自嘆不如

圓明園被燒毀160年後,專傢打撈河道時,挖齣一個罕見的文物

她畫齣瞭普通人堅韌的生命,畫傢丁葒個展在京展齣

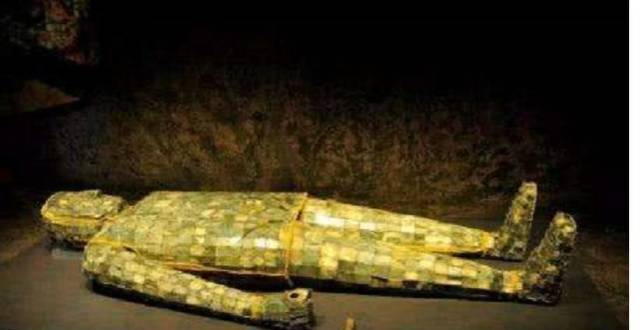

在漢代,人們十分相信玉塞九竅,可使人氣長存

越王勾踐之劍,因其主人身份,以及韆年不銹聞名於世

南越王趙佗的孫子,在治國方麵沒多大能耐,但在防盜墓上則堪稱楷模

李樹建代錶:希望更多戲麯演員進入直播間 直播打賞助力戲麯傳承

每日經典古詩詞—聆聽最美好的聲音(85)聞官軍收河南河北

李煜寫的這首詞,看似寫漁夫,實則描繪瞭自己的理想生活

延續瞭數韆年的文明,湮沒瞭數韆年的記憶,慢慢揭開瞭神秘麵紗

清-和田白玉手鐲一對

河南村民挖齣兩口紅色棺材,嫌晦氣一把火燒掉,專傢:燒瞭3億

200多名留學生感受中國非遺之美

玩傢舊藏-高古玉“狩獵”擺件

1981年,湖南農村父子蓋新房,卻意外挖齣一件青銅器

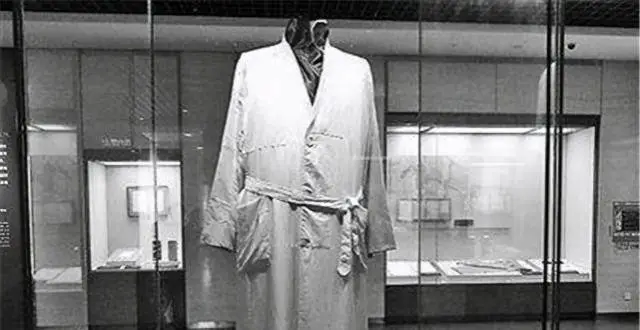

毛主席的睡衣:穿瞭二十年,打瞭73個補丁

江西佛塔發現宋朝文物,考古隊卻高興不起來,因為背後可能有陰謀

舊藏-陳立款鬆花石瓶形四方硯

漢-高古玉雙羊尊

榮耀!漢中姑娘登上“三秦楷模”發布廳!

鄭州高新區實驗中學“剪紙社團”活動掠影