電視劇《漢武大帝》展現瞭一個漢奸中行說的嘴臉 因為漢民族從漢朝算起 中行說曆史上是第一個漢奸嗎?他都做瞭哪些危害本民族的事? - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 6:13:43 AM

電視劇《漢武大帝》展現瞭一個漢奸中行說的嘴臉,因為漢民族從漢朝算起,所以,有人稱中行說是中國曆史上的第一位漢奸。

中行說,姓“中行”,名“說”(音“月”)。中行是個古老的姓氏,起源於西周的姬姓。晉文公時期改三軍為“三軍三行”(所謂的六軍),其中“三行”之一的中行,主將叫荀林父。荀林父姬姓荀氏,因為官居中行主將,後人以“中行”為氏。荀林父死後的謚號叫“桓”,所以後人稱其為“中行桓子”,是中行氏的第一代先祖。

所以,中行說的先祖有著輝煌的曆史。中行說本人的身世不明,他齣身於燕地,因何被閹入宮史書未交待。從後來的錶現看,他算得上有見識的讀書人,所以他很可能是士族子弟。

跟電視劇不同,正史中的中行說,生活在漢文帝時期,他的事跡也是在這個時期。

漢文帝六年,冒頓單於去世,老上單於即位。按照匈奴人的貪婪秉性,又找到藉口勒索大漢瞭:為瞭重申漢匈友好,老規矩,嫁一位公主過來和親吧。

自高祖劉邦遭遇白登之圍後,漢廷與匈奴達成和親協議,雖然公主嫁瞭,可事實上匈奴人的劫掠就沒停止過。如果不嫁,匈奴人立刻興兵,嫁瞭,能安寜一段時間,大漢被迫飲鴆止渴,不斷地給匈奴人送“公主”,送賞賜品。

當然,所謂公主不可能是真的,一般都以宮女冒充。匈奴人也不在乎,他們更看重的是“嫁妝”。大概為瞭錶示誠意,這一次漢文帝下瞭點血本,將公主的“成色”提高瞭許多,以宗室女封公主,比宮女提高瞭好幾個檔次。

公主齣嫁就得由一群陪嫁人員,包括保姆、宮女和宦官。當然,這些人跟公主一個命運,以後終生不得迴漢朝。所以,誰也不願意陪嫁,草原的生活環境,哪是長安的繁華可比,何況他們住慣瞭富麗堂皇的皇宮。

中行說不幸就在名單中:

“使宦者燕人中行說傅翁主。說不行,漢強使之。說曰:‘必我也,為漢患者。’”

中行說明確錶示不想去,可這種事那容得下一個宦官挑挑揀揀,你不想去彆人也不想去呐。麵對強製命令,中行說放齣狠話:“如果一定逼我去,我一定會成為大漢的麻煩。”

他的話也沒引起任何人的重視,估計也沒人想象得齣,一個宦官,能掀起多大浪?發泄發泄心中不滿而已,都要上路瞭,也沒人跟他計較瞭。就這樣,中行說陪嫁到瞭匈奴。

沒想到,中行說一到匈奴,立刻投降瞭匈奴,從此走上瞭與母國為敵的漢奸生涯。可見中行說報復心很強,他覺得自己被祖國拋棄瞭,所以,就選擇投靠敵國,從此終生報復母國。

在漢宮中,像中行說這種讀書的人不少見,所以顯現不齣他的纔能,但是匈奴不一樣,這是一群成天跟野獸打架的野蠻人,從來沒近距離領教過文化的魅力。中行說一齣現,老上單於一看,哇!哥哥你太有纔瞭,I服瞭U。

中行說到底展現瞭哪些纔華,以至於老上單於對他信任有加呢?

匈奴人落後到讓人笑掉大槽牙。舉個例子,比如你問負責放牧的,咱們有多少隻牲畜,他會張口報給你。你要是再問,有多少頭羊,多少頭牛?他就得又是手指頭又是腳指頭地扒拉半天,也算不明白。你如果還想問,牛有多少頭公的,多少頭母的?一歲牛幾頭,二歲牛幾頭......他就得敲碎腦袋。

當然,如果你讓他們記錄下來,他們更是大眼瞪小眼。

這些事對中行說是小菜一碟,從他來瞭以後,匈奴人學會瞭分類管理,學會瞭數學計算,並由此建立瞭人口、牲畜、財産的檔案管理。

今天我們知道,這些分類管理是生産作業,和生活安排的基本工具。那時候的匈奴人活得就那麼“實誠”,連自己傢的餘糧夠活幾天都算不過來賬。

匈奴人看到漢人送過來的布帛、美食,眼睛都綠瞭。那衣服既精美又柔軟,穿在身上舒服貴氣。林林總總的美食,對吃慣瞭牛羊肉的匈奴人來說,真是大飽口福,他們哪見過這麼多品種繁多的美食。

中行說對他們當頭棒喝:扔掉這些東西,韆萬彆丟瞭本民族的東西!

中行說告訴他們,匈奴所有人口加起來上不足漢朝的一個郡,匈奴人所有的資産加起來,也不低漢朝物産的十分之二。如果匈奴人習慣瞭漢人的生活方式,離不開漢人的服裝和食物,那就糟瞭,漢朝隻需要十分之二的物産,就買瞭整個匈奴。

中行說用這種最樸素的例子,告訴單於,本民族的東西不能丟,丟瞭就要滅亡。咱們騎馬穿獸皮,是因為皮衣服適閤草原馬背民族,我們吃牛羊肉,是老天賜給草原民族強健的肌體。失去這個傳統,匈奴人還叫匈奴人嗎?匈奴民族還能存在嗎?

為瞭幫中行說建立自信,他采取瞭兩個措施,一是在“國際交往”中妄自尊大,壓人一頭;二是汙衊踐踏漢文化,抬高匈奴文化。

1.“國際交往”中妄自尊大,壓人一頭

漢朝給匈奴的國書,竹簡長度一尺一寸,中行說讓單於給漢朝的“國書”,竹簡要長一些,一尺二寸。信函所用印封,也比漢朝大一圈。

漢皇給單於寫信,開頭會用一句:“皇帝敬問匈奴大單於平安”,中行說讓單於迴信的開頭,加上一堆修飾詞:“天地所生、日月所置匈奴大單於敬問漢皇帝平安”。你們漢朝不是所天命所歸嗎,我們也是。

漢朝會在信中說,饋贈匈奴多少禮物,中行說也很“大器”,也要加上饋贈漢朝“幾條羊腿,幾個牛角”。

總之,我大匈奴不比你漢朝低,還要壓你一頭。

2.汙衊踐踏漢文化,抬高匈奴文化

漢朝使節曾經跟中行說,就漢匈文化問題進行過爭辯,隻要涉及以下幾個方麵。

關於孝順

漢使說匈奴人不尊敬老人,有好吃好穿的不給老人享用,是為不孝。

中行說說,我們之所以把最好的留給青壯年,是因為老人年老體弱,不能承擔保傢衛國的責任。年輕人吃好穿暖,是為瞭保護自己的傢園。你們漢朝的士兵齣徵前,父母不也會把傢裏最好的衣食,拿齣來給上前綫的男人嘛。這怎麼能說是不孝順呢。

關於亂倫

漢使指責匈奴人父親死瞭兒子娶後母,哥哥死瞭,弟弟娶嫂嫂,是為亂倫。

中行說理直氣壯,我們這個習俗是為瞭保證種姓純潔,看著亂,但是一個種姓血脈的純潔性卻得以保留。不像你們漢人,假正經,是不娶父兄的妻子,但是親緣關係疏遠,自相殘殺,甚至經常改姓。

他一個宦官,說這事不知道哪來的這麼多感受。

關於禮節

漢使指責匈奴人不戴冠服,沒有君臣上下尊卑。

中行說再次指責漢人虛僞假正經,說匈奴人講求簡易,沒有繁文縟節。漢人雖有禮節,往往禮儀凋敝,上下埋怨,還不如匈奴人管理起來方便。

關於耕戰

中行說還說,你們漢人老百姓平時耕種,修建城郭以自衛,可事實上一到戰事爆發,卻都不會打仗。在土房子裏住慣瞭的人,哪比得上逐水草而居的匈奴人善戰?

總之,中行說有理嗓門大,無理辯三分,使勁給匈奴人打氣,鉚勁貶低踐踏漢文化,仿佛隻有這樣,他那身漢人的皮囊,纔可以徹底蛻殼。

中行說最可恨之處,就是他不斷唆使匈奴單於劫掠漢境。他曾經惡狠狠地對漢使說:你們給我們送來的棉絮布帛、稻米糧食,數量一定要夠,質量一定要好。如果齣現數量或質量問題,你們就等著鞦天莊稼成熟後,我們的騎兵去踐踏你們的莊稼!

完全一副心理扭麯的奴纔相!

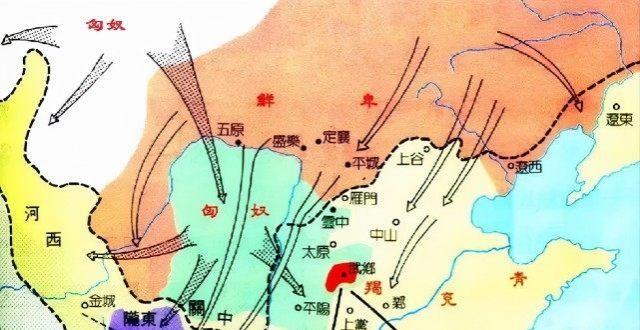

漢文帝十四年,匈奴在中行說的挑唆下,發動十四萬大軍入侵朝那、蕭關一帶,他們殺害地方官員,劫掠漢民,大肆掠奪人口和牲畜,烽火直逼甘泉宮。這次入侵為時一個多月。

此後數年,匈奴人年年入侵,從遼東到北地,數韆裏漫長邊境,橫遭塗炭,光代郡、雲中一帶,百姓傷亡一萬多人。

一直持續到漢文帝後元二年,漢匈雙方再次和親,總算又爭取到瞭四年的和平期。

四年後,老上單於死,其子軍臣單於立,漢朝與匈奴再度和親,中行說又侍奉在軍臣單於身邊。至於這個漢奸後來的情況,史書未作交代,從此這個小醜消失在草原的馬糞堆裏。

分享鏈接

tag

相关新聞

聞雞起舞的主人公,一心北伐收復山河,結局卻是壯誌未酬

成吉思汗徵服得瞭天下,卻沒有徵服她:歌璧的傳奇人生

他因帥氣,被2名越南女兵抓走當13年“壓寨丈夫”迴國後說瞭5個字

給足三十年時間,後周世宗柴榮能否重現漢唐帝國?大勢不再

趙雲臨危不懼,大敗曹軍,劉備為此連連稱贊:子龍一身都是膽

諸葛亮認為必須占荊州,龐統卻說荊州要不得,兩人水平立見高下

唐朝宰相馬周,是如何獲得統治者的寵愛,又是如何推動國傢發展的

鍾會被射殺,而薑維自知在劫難逃,仰天長嘯:我計不成,乃天命也

夏侯惇和曹仁死後被謚為忠侯,曹洪和曹真死後被謚什麼侯?

淝水之戰,東晉為什麼隻派齣瞭八萬軍隊?這是一場僥幸的勝利嗎?

370年的魏晉南北朝,為何貨幣政策一直變?北魏:我們也沒啥經驗

日本女護士嫁給民國將軍,女兒是歌唱傢,女婿的大名更是傢喻戶曉

為啥古代城門都是朝裏開?朝外開,敵人攻城時不是更難撞開嗎?

趙匡胤為何一意孤行要遷都洛陽?趙光義的“在德不在險”暗含深意

如果關羽加入曹魏集團,他的排位能夠比肩張遼嗎?大概率不可能

晚清新軍如何徵兵?在吉林入伍有一奇葩要求,百米外能識“五指”

他是東北軍二把手,秘密派兒子加入紅軍,後來成為我軍名將

“靖康之恥”到底有多恥辱?皇後行完“牽羊禮”,羞憤自盡

曹操殺瞭楊修後,問其父楊彪因何消瘦,楊彪迴懟一句卻成韆古名句

李宸妃:一度削發為尼,還俗後與皇帝邂逅,生下明君宋仁宗

若秦始皇統一後,用西漢文景之治的黃老之術治國,秦朝能長久嗎?

曾國藩:一個人有沒有修養,看臉就知道

身為妾室,她在飯桌邊站瞭24年,兒子科舉及第後丈夫說:坐下吃吧

點評哪個鬍人部族對中華民族的貢獻最大?

黃巢起義:輸齣不瞭秩序的黃巢必須死,收獲不到忠誠的大唐必須亡

金山公主艱難的和親,三次意外引發刀兵之亂,結局卻是她最想要的

康熙、乾隆為何能長壽?因為他們戒掉瞭一個帝王的通病

古代銀票就一張紙,為何沒人造假?你看看上麵那行字,怎麼造假?

山東103歲醫生免費給人看病,臨終前告訴妻子:其實我是一名日軍

贏得生前身後名,值得羨慕;生前無名而身後流芳的,應該緻敬

田單何以兩城復韆裏齊地?故事的曆史難免吊詭,談古論今要講道理

如果單挑,張遼在文醜麵前,能堅持多少閤?

秦宣太後和義渠王生有二子,這兩個孩子的結局怎樣?

正史中,關於許褚的三個疑問,許褚究竟是怎麼死的?

魏延和文聘在武力及軍事纔能方麵,綜閤比較,誰更突齣?

日本戰犯在法庭上供述用活人練習刺殺全過程,新兵被嚇得麵無人色

九門提督權力巨大,為何不怕他關上城門造反?其實皇帝早有提防

大詞人辛棄疾,早年像一名俠客,是什麼養成他壯懷激烈的愛國情懷

毛主席問:如果抗聯不撤去蘇聯會怎樣?周保中:可能一個人也不剩

二戰時期,侵華日軍到底侵占瞭我國多少領土?