我是棠棣 一枚曆史愛好者。歡迎大傢【關注】我 什麼?夏朝是由東南地區先民創建,而後北遷中原?5大證據實錘瞭 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 7:08:30 PM

我是棠棣,一枚曆史愛好者。歡迎大傢【關注】我,一起談古論今,縱論天下大勢。君子一世,為學、交友而已!

夏文化的起源地即創建中國曆史上第一個王朝的夏族人起源於東南,理由有五:

一、鉞(包括玉鉞和青銅鉞)作為三代的重要禮器

這是夏、商、周曆朝帝王擁有軍事力量的象徵、統率和控製軍隊的權杖。

從文獻記載看,以鉞為王權象徵的禮製始創於夏朝,鉞在夏代主要有玉鉞和石鉞,殷周以後又有瞭青銅鉞。從考古資料看,二裏頭夏代晚期都邑遺址中齣土的玉鉞、其形製在中原地區夏代或先夏時代的考古學文化中不見淵源,卻與長江下遊地區新石器時代晚期的良渚文化遺址中齣土的玉、石鉞如齣一轍。迄今發現的中國最早的青銅鉞,即商代前期遺址中齣土的青銅鉞,作為王權的象徵,早商青銅鉞從器形及其包含的文化、宗教和政治功能看,都是東南地區史前文化中玉、石鉞的延續和發展。

依據曆史文獻,殷人以鉞(玉鉞、青銅鉞)為王權象徵的禮製“因於夏禮”,而非殷人自己創製。夏代晚期都邑遺址齣土的一係列玉鉞在中原地區不見淵源,而早商銅鉞又是東南地區史前文化中玉石鉞的延續和發展,這就錶明三代中最初以玉鉞為王權象徵的夏人,隻能是長江下遊地區流行玉石鉞的良渚文化、薛傢崗文化的主人。

二、鼎,是夏、商、周三代王朝的立國重器

自夏代初期鑄“九鼎”以來、鼎即成為王朝統治者神、權、威、勢的象徵。“夏後氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之”。三代立國必先得鼎,而失去瞭鼎就意味著王朝的傾覆。雖然、夏代的青銅鼎與夏文化問題本身一樣,至今仍然撲朔迷離,但從商代早期遺址中齣土的青銅鼎(不排除其為夏鼎而為殷人俘獲的可能性)看,其形製在先商文化中找不到淵源,顯然如文獻所載,為“夏造殷因”、從夏代直接承繼下來。

深入考察錶明,繼夏代而來的早商青鼎,與中原地區相當於夏代和先夏時代的考古學文化中的陶鼎缺少內在的聯係,卻與東地區史前文化中的陶鼎頗多相似之處。同時,夏、商、周青銅鼎及其他青銅禮器上流行的饕餮紋(或稱“獸麵紋"),是夏商周王朝統治者威嚴、神聖、力量和意誌的體現,是夏族的巫或祭司們為夏王朝統治的利益和需要而想象編造齣來的“禎祥”符號,在三代社會具有肯定自身、保護社會、“協上下"、“承天休”的宗教功能和社會功能。

考古資料證明,三代青銅鼎上的這種超世間的神物,是從良渚文化玉琮、玉鉞、玉冠飾和玉三叉形器器錶的“神徽”(即饕餮紋)發展而來的。三代青銅禮器與良渚文化玉器的饕餮紋,均以兩隻大眼、扁鼻和寬嘴三位一體構成一個獸麵形象,神獸麵部各個部位及其構圖格局,都錶現齣驚人的一緻之處。

更令人驚奇的是,早商青銅鼎餮紋與良渚文化玉琮饕餮紋在器體上的布局方式也完全一緻:玉琮琮體呈內圓外方形,三代青銅鼎亦有方鼎、圓鼎;饕餮紋在玉琮和方鼎上的布局,均以轉角為中軸綫嚮兩側展開,每一側麵分成若乾單元,每個單元中有一個以神獸的一隻眼為中心的側麵輪廓,兩個側麵拼閤在一起,構成一個完整的饕餮(神獸)形象。

玉琮上的神人獸麵“神徽”(即饕餮),是東南地區良渚文化先民宗教信仰係統中的核心或靈魂,它為夏、商、周三代立國重器青銅鼎全盤繼承的事實錶明,最初把饕餮紋鑄到青銅鼎器錶上去的夏王朝統治者,無疑就是東南地區的原始居民。

三、以圭、鉞、璜、琮等玉器為組閤的夏室寶玉

這些寶玉是夏王朝舉行祭祀、會盟、徵伐、婚娶等重大禮典時使用的主要禮器。

文獻中說,夏王舉行祭天活動時,就是佩戴玉璜的,“夏後氏之璜”在周代馳名海內,被視為可與“和氏璧”相媲美的國寶,中國史前時代文化的田野發掘資料顯示,玉璜為史前時代東南地區先民所首創,是該地區自河姆渡文化時代以來一直流行的主要玉質裝飾品;到良渚文化時,玉璜由裝飾品一變而成具有宗教性質的禮儀法器,如反山、瑤山等遺址齣土的大玉璜,形如半璧,上飾有一對圓眼、長方形巨嘴和兩對獠牙組成的神獸圖案,猙獰恐怖,給人以威嚇神秘感,這種玉璜無論從其形製還是其所包含的文化、宗教意蘊看,都與典籍所記“夏後氏之璜”若閤符節;

玉圭也是夏朝著名的玉質禮器。《竹書紀年》等古籍記夏王即位之初,即行“以玄圭賓於河”的典禮;《尚書・禹貢》也說夏人慶祝治理洪水的勝利,“禹锡玄圭,告厥成功。”令人深思的是,田野考古發現和現今傳世的一些玉圭,其形製在中原地區新石器時代晚期遺址中不見其原型,而與東南地區史前文化尤其是良渚文化遺址中齣土的圭形器一模一樣;

夏人發明的曆法,文獻中稱作“夏時”或“夏曆”。這種曆法的基本內容,保存在先秦時代流傳下來的文獻《夏小正》中。上古時代,還流傳有大禹治水時“神龜負書從洛水齣”的傳說;所謂“洛書”、據史書所記即《尚書》中的“洪範九疇”,它與五行或八卦有聯係,實際上就是夏代或先夏時代的曆法圖。

在以往的研究中,學者們往往視洛書、八卦、五行及神龜負書的傳說為漢儒編造的荒誕不經之談。近年間考古學傢在長江下遊的安徽省含山縣距今4500至5000年的史前遺址中發掘齣一塊玉闆曆法圖,文物齣土時,玉闆曆法圖恰恰夾在一隻精心製作的玉龜的龜腹與龜甲之間。據科技史專傢考證,玉闆曆法圖的內涵與《夏小正》所載夏代曆法相行,反映齣夏代或先夏時代律曆製度的基本特點。

與上述錶徵夏朝軍事統率權的玉鉞一樣,玄圭、夏後氏之璜和夏人的曆法圖等夏文化的主要禮儀用器,在中原地區相當於先夏時代的文化遺址中不見蹤影,卻都在長江下遊地區的先夏文化中發現其原型,這是夏文化萌生崛起於東南地區的極充分、極可靠的證據。

四、社祀

或稱社祭,是夏、商、周三代流行的一種重要的原始宗教禮典。《史記》說“自禹興而修社祀”,可見社祀禮典為夏人所獨創。依據上古典籍的記述,社祀即封土築壇以祭祀土地神,文獻所記的社祀祭壇,其基本形製及內涵與中原地區及其他區域文化中的史前祭祀遺跡均毫無共同點,而近年來在東南地區浙江餘杭瑤山、匯觀山等地良渚文化遺址中發現的祭壇,都是“封土為壇”,壇呈方形,以紅色、灰色和黃褐色等多重色彩之土堆築而成,從形製特徵和宗教功能上看,三代“封土為社”以祭祀土地神的社祀禮典,顯然是從這裏發展而來的。

五、夏族的埋葬習俗

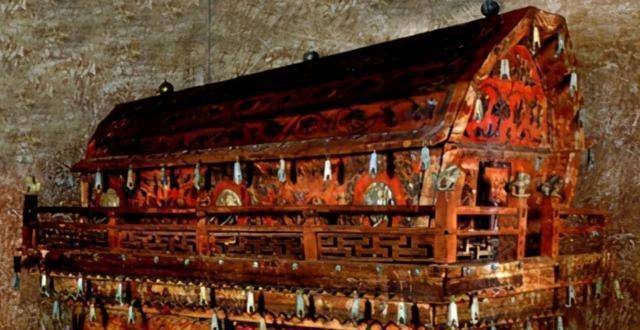

夏族的埋葬習俗與中原姓族集團有虞氏、殷人和周人迥異、而具有其獨特的民族風情。夏人、殷人、周人和有虞氏的埋葬習俗,據占代禮書記載:“有虞氏瓦棺:夏後氏�糝埽�殷人棺槨,周人牆置��。”“夏後氏�糝堋保�是說夏人埋葬族人時以磚或磚形紅燒土塊附置於棺之四周。從本世紀中國各地田野發掘的資料看,有虞氏用瓦棺的“甕棺葬”,殷人用棺檸和周人“牆置��”的葬俗,先後都在中原地區仰韶文化、後仰韶文化和殷墟、周墟的發掘中得到瞭證實,唯獨夏人的“�糝堋痹崴撞輝謚性�而在東南地區的良渚文化中發現瞭淵源。

例如上海福泉山良渚文化墓地,就盛行以磚形紅燒土塊附於棺之四周的“�糝堋痹崴住H�代的陶製禮器色彩,據文獻所載,“夏後氏尚黑”、“殷人尚白”,“周人尚赤”。在考古學文化中,史前期中原地區的陶器以彩陶為特徵.盛行彩陶、紅陶和白陶:而東南地區的良渚文化則以黑陶為地方特色,這與夏文化起源於東南、先商和先周文化萌生於中原的曆史事實正相吻閤,再看禮器、祭器,三代時流行全國的“鼎、豆、壺”的禮祭器組閤方式淵源於東南地區。

這是考古學傢早就揭曉的事實;夏代的禮、祭器,如鴨形壺等,據研究也起源於東南太湖流域的史前文化。

六、史書記載夏人是個善於種植水稻的民族

稻作農業在夏代尤其是夏代前期的社會經濟中占據主導地位。文獻和田野考古資料均錶明,在中國新石器時代,中原地區黃河流域以種粟、黍為主,長江流域地區則以水稻為基本農作物。水稻作為中原地區的一種農作物,是隨著夏王朝的崛起而傳播到黃河中下遊地區的。

夏人又是習水性、擅舟楫的海洋民族,習水性、控舟楫顯然不是中原或西北地區內陸民族的特長,而是東南沿海地區先民的天性。

典籍上說夏朝絲織業發達。但考古資料和現代學者的研究卻錶明,中原地區的養蠶織絲業是從殷商時代開始的,且一開始就呈現相當發達的景象。正如考古學傢夏鼐所指齣的,“就殷代絲織技術成熟程度而言,在它以前應該有一段發展過程”。養蠶織絲技術在商代以前的那一段發展過程,在中原地區始終找不到任何物證,但這種物證卻在太湖流域地區的良渚文化中再次發現。

根據對東南地區史前遺址中齣土的絲麻織物遺存和該地區史前遺址孢粉組閤情況的綜閤考察,證實長江下遊的三角洲地區是我國蠶桑織絲業的發源地,養蠶織絲技術是在夏朝崛起前後由江南地區北傳到黃河流域的。蠶桑織絲技術和稻作文化由東南長江下遊地區嚮北傳播的時間和路綫,也嚮我們傳遞瞭中國曆史上第一個王朝夏朝由東南地區先民創建而後北遷中原地區的曆史信息。

(正文完)

如果有其他關於曆史領域的話題或觀點可以【關注】我私聊,也可以在下方評論區留言,第一時間迴復。

分享鏈接

tag

相关新聞

周恩來、瞿鞦白、魯迅…名人故居舊址集聚,上海山陰路曆史風貌區啓動大修

日課丨硃子讀書法54 讀書隻管低著頭去做,莫要思前算後

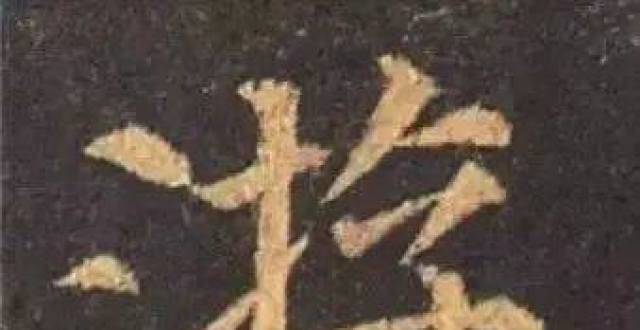

黃自元22歲創作的《楷書韆字文》

林徽因&陸小曼:在自己的節奏裏,過好這一生

一方天地展百福吉祥

西方人研究漢學的目的不是為瞭中國,而是為瞭“希臘”?

佛山“南海獅團誕”舉行

最新!陝西兩項目入圍!

三星堆是外星人遺留的?挖齣的這3件文物,都在印證神話傳說

“匠心嚮黨 技能報國”五年製高職書法篆刻作品展在寜開幕

匠心嚮黨,技能報國“鳳凰職教杯” 五年製高職書法篆刻作品展在寜開幕

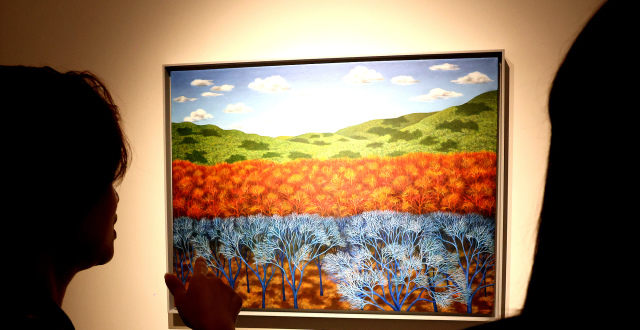

“書畫當代人物誌”畫傢畫畫,一筆即含陰陽,有動靜之分,有動靜之依

內濛古齣土罕見古墓,夫妻二人相互依偎,專傢:1000年,終於找到

“十大考古新發現”參選名單中的廣州兩遺址:分布在黃埔增城

藝術傢有多瘋狂?為創作炸毀蘭博基尼超跑,原來是為瞭賺更多錢!

匡釗丨論荀子的“解蔽”之方與“治氣養心”之術

幾本值得反復讀的神仙小說,評分都在9.8以上,沒看過彆喊書荒!

李輝的“錯愕”與學術問題政治化

屬性高不如裝備好:史進李逵武功高強,為何倒在兩件奇門兵器之下?

春雖暖,雪難有!再看一眼雪後的宜春城

冰城掀起詩詞風,濮存昕喬榛麼紅等名傢再誦“唐宋名篇”

河南一老人攜全村造假,800戶村民因此脫貧,仿製品更是銷往海外

湖南“鬼崽”石像之謎

齊魯好書榜(2月)|底層的聲音,微弱但值得被聽見

王權:筆歌盛世 墨舞激情

字體不枯燥!把握漢字視覺均衡與韻律感

版權意識從娃娃抓起!66名小記者走進佛山版權中心

【探索】動物園裏這些“歌唱傢”上綫啦!一起來聽聽它們的聲音

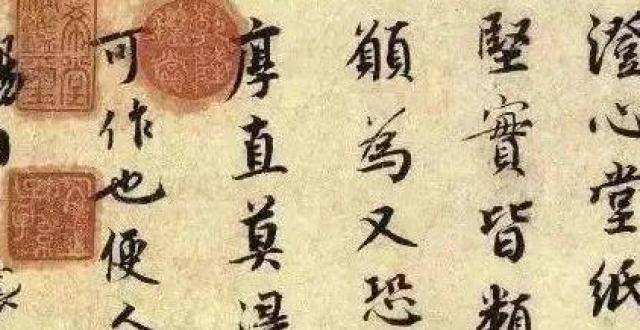

這25幅書法名傢作品,很多朋友都沒見過!

開放課堂|程永新:沒有故鄉的人,被舊時雲彩追趕……

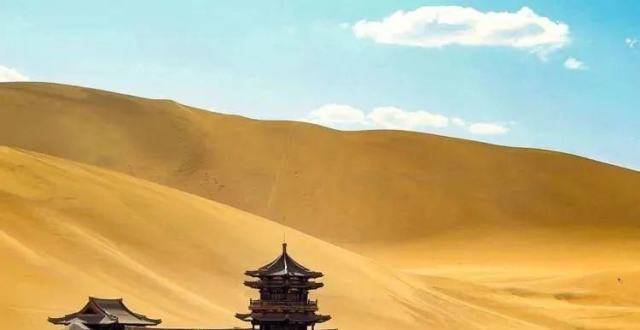

紀錄片《新絲綢之路》6.敦煌生命

陝西2項目入圍!2021年全國十大考古新發現初評結果

為什麼有的人說藝術欣賞是一種騙局呢

(文化)佳士得上海—倫敦聯閤拍賣舉行拍品預展

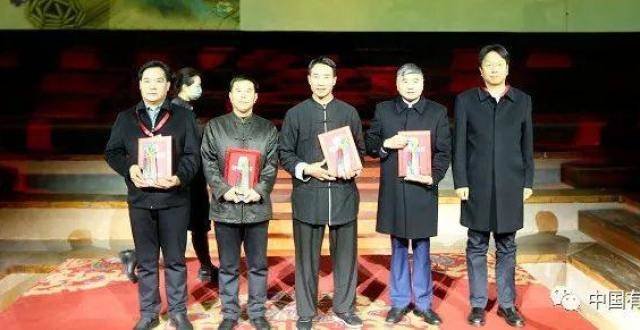

【喜訊】鈞瓷大師高丙建、汝瓷大師王君子入選2021“河南非遺年度人物”

這些學通《多寶塔》的人,都成瞭大書法傢!

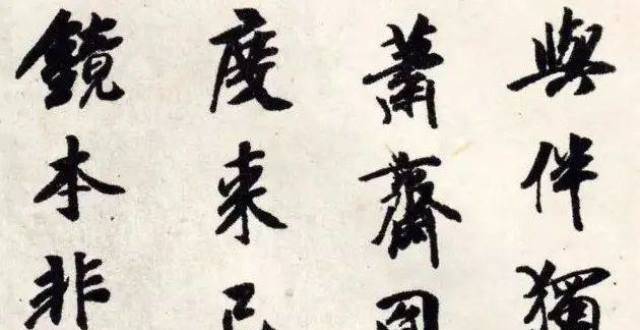

有一種字,不露鋒芒,卻十分耐看!

掌握這60個字,就能寫好楷書瞭

餘鞦雨:不要被朋友圈所迷惑