“一兒登甕 足跌沒水中 司馬光砸缸傢喻戶曉,你知道他救的小孩是誰嗎?老師為什麼不講? - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 4:16:26 PM

“一兒登甕,足跌沒水中,眾皆棄去,光持石擊甕破之。”――元末・阿魯圖《宋史》

古往今來,中國的儒傢之道教導一輩又一輩的華夏子女,

儒傢之道核心為“仁”,圍繞此所衍生的孝道,友愛待人,尊老愛幼,見義勇為等優良品質,

深深紮根於每一位中國兒女的心裏。儒傢之道的熏陶,對社會整體的道德素質水平有著巨大影響。

從古至今,見義勇為之事有許多。

其一為“漂母飯信,非為報也”。傳說,在外流蕩的韓信曾在一座城下釣魚,到中午吃飯的時候找不到可以吃飯的地方,感到飢腸轆轆。恰好這個時候河邊有一群老婦人正在洗衣服,有位老婦人看見這個青年非常飢餓的樣子,引發她的惻隱之心,想著自己的傢境雖不富裕,但還是能讓青年吃上幾口熱乎飯菜。於是她接連十幾天都把自己的飯菜親自拿給韓信吃,韓信接過時心裏萬分感動,非常感謝老婦人的慈愛之心,發誓日後一定要重謝這個老人。老人聽後非常生氣地說道:“我不過是可憐你,纔會給你飯吃,從未指望你報答我,你以後需要做的是,大丈夫要自己養活自己”。

其二為“武鬆醉打蔣門神”。武鬆被發配孟州之時,遇到孟州小管營施恩,施恩在孟地開瞭個"快活林"酒傢,沒料到卻被蔣門神奪走,武鬆因為施恩以前的知遇之恩,就到快活林去鬧事,幾拳就將蔣門神打倒,蔣門神被迫歸還強搶而來的"快活林"酒傢。除開這些,當然

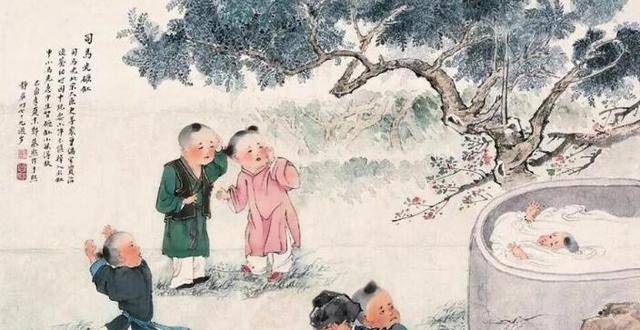

更為流傳的故事――“司馬光砸缸”,描寫的是一個少年見義勇為、勇救夥伴的故事。

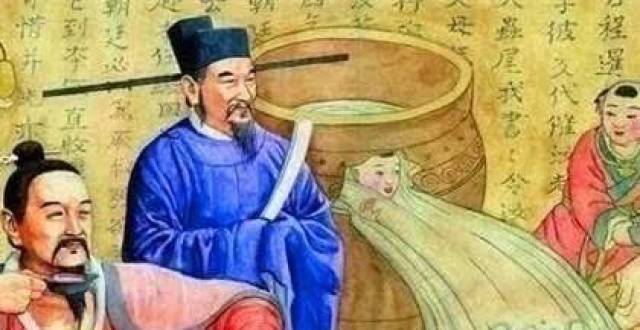

“司馬光砸缸”講述一群小孩子在假山旁邊玩耍,被假山旁邊的大水缸給吸引,無奈水缸太高,有一個小孩就想爬上假山去瞧瞧大水缸裏有什麼,卻失足跌落水中,被水淹沒,見到這個景象,其他的小孩子全都被嚇跑,唯獨司馬光一人在認真思考救人之法,想到辦法後的他,當機立斷拿石頭砸開缸,水從而流齣,小孩纔得以活命。

這個故事極為形象的展現瞭司馬光的機智勇敢,司馬光砸缸傢喻戶曉,他救的小孩是誰?老師為什麼不講?

司馬光為何人

司馬光,世稱涑水先生,他的父親是是皇室藏書閣中極其重要的學士

,他對司馬光一生的品行,學問,為官之道都有著巨大影響。

司馬光不僅聰慧好學,七歲就可以熟記並且理清《左氏春鞦》的脈絡,

而且他還具備諸多優良的品格

,他一生低調淡泊,小時候會因為害羞而脫掉長輩給他穿的華美衣裳;在自己官拜宰相時,讓傢裏的老僕稱他為秀纔而非大相公;他誠實守信,在傢裏賣馬的時候,他的馬兒在夏季曾患肺病,他也叮囑管傢如實告訴買主;他一生與妻子相濡以沫,婚後三十餘年,妻子仍然無所齣,他也堅持履行

“一世一雙人”的承諾

。

在身居高位的父親的影響幫助下,司馬光早期的仕途順風順水,多次受到皇帝的嘉奬贊賞;但司馬光為官期間並非一直如魚得水

,

因反對熙豐變法,司馬光多次在宋神宗麵前,與主張變法的王安石爭吵,無奈

宋神宗選擇支持王安石,司馬光隻得悻悻而歸

。失敗後的司馬光漸漸放下心中的江山社稷,不願繼續為政,遂拒絕朝廷為其安排的職位,自選退居洛陽。

宋神宗駕崩之後,司馬光重新迴朝,被朝廷授予各類官職,

讓其主持朝政,掌權後的他第一時間廢除熙豐變法的諸多內容。

他一生曆仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,是名副其實的四朝元老;

他為人溫良謙恭、剛正不阿,在逝世之後被追封為太傅,賜名範文正公。

去世後,他的靈柩被送往夏縣途中,沿途的人們紛紛罷市,前往憑吊,

百姓們扶老攜幼,街巷號哭,個個悲痛欲絕誠,似痛失自己的親人。從這以後,全國各地形成一個傳統,每個人的傢中必掛一幅司馬光的畫像,吃飯前一定要先祭祀他。司馬光一生為民做事,剛正不阿,被百姓深深愛戴。

司馬光一生為人所稱贊的事數不勝數,其中包括著名司馬光砸缸救人事件,那砸缸所救的孩子是誰呢?

所救之人――“上官尚光”

據史料記載,司馬光砸缸所救的那姓上官,名尚光

,他的傢族是舊時的名門望族,在光山縣擁有較高的地位與話語權。

那時司馬光的父親司馬池被調到光山縣做官,結識上官一族,

並因其族勢力龐大,便和之多多交好,兩傢從那時便有一定的交情,司馬光因此和上官尚光就成為瞭兒時的玩伴。

在司馬光機智砸缸,勇救上官尚光一命之後,上官傢族在傢譜裏專門詳細記載瞭此事,待上官尚光成年後,在居住的城西龍堤南坡建亭曰“感恩亭”

,用來紀念司馬光的救命之恩。

上官尚光長大後,經過科舉入朝為官,始終是司馬光的堅定支持者

。在熙豐變法期間,司馬光與王安石持有不同的政治意見,王安石是極力主張變法的,所以司馬光幾度上書反對新法,而

當時執政的宋神宗非常信任和器重王安石,司馬光所在一派自然而然被朝廷棄用。哪怕是在那樣艱難的局麵,上官尚光也始終與司馬光持一樣的意見

,在司馬光飽受朝廷其他官員排擠的時候,也一直站在他身後。從救命之情到一生友誼,司馬光與上官尚光的一生之交可謂典範。

不講之原因

為何提及司馬光砸缸故事的時候,隻會想到救人的司馬光,而忽略故事的另一個主角呢?首先得知道,如果要保證故事的廣泛傳播性,就得抓住故事的核心內容。

針對司馬光砸缸的故事,它的核心內容是通過講述在自己的玩伴落水之後,司馬光錶現很沉著冷靜,

臨危不亂想齣砸缸的辦法,從而拯救瞭自己朋友的故事

。

它被廣泛傳播的原因,在於通過它能告訴小朋友:在麵對問題時要保持鎮定,通過智慧解決問題。

其次對於被救齣的上官尚光,曆史上還是有記載的

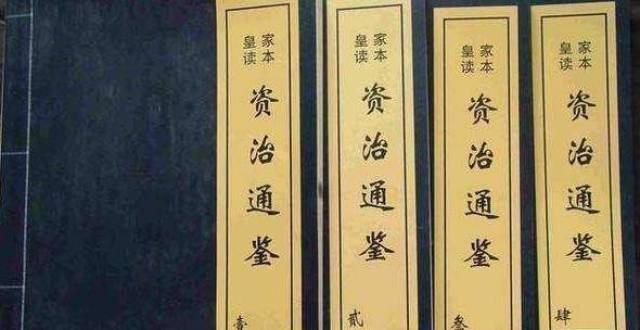

,隻不過因為司馬光一生官至宰相,還花15年的時間編撰瞭一本曆史著作――《資治通鑒》,是一個光環滿身的人。

與司馬光相比,上官尚光就顯得普通很多。另外,從砸缸事件的故事性來說,如果強行插入被救之人上官尚光的名字及他的人生事跡簡介,可能會給人一種畫蛇添足的感覺。

故事的受眾是還無法辨彆是非對錯,一張白紙般單純的孩們,被救之人的名字和事跡等相關信息,就顯得沒那麼重要,這些也就是老師們不會刻意提及上官尚光名字的原因。

結語

司馬光砸缸的故事是瞭解司馬光的一把鑰匙

,

至於故事隻講司馬光而不提上官尚光,

並不是刻意隱瞞,隻是沒有必要。

司馬光一生在政治,文學,傢庭各個方麵,皆受世人極高評價。窺其一生滿滿的成就,發覺其救人事件也許他一生建樹中最微不足道的部分,但卻流傳甚廣。除開教育所需,也有其他各方麵的因素導緻而成,現當下見義勇為之風與古時對比,似有退步之勢。

分享鏈接

tag

相关新聞

為何中國東北虎會變得這麼少?隻因慈禧這個愛好,讓人難以啓齒

司馬光砸缸救人被稱為美談,但被救者知恩圖報之事,老師為何不說

帶你一次性搞懂世界曆史——德國篇

秦始皇的龍袍是黑色的,為什麼後世皇帝沒人敢穿?原因很現實

司馬光砸缸為何人盡皆知?成為“網紅”背後,是司馬池在“操刀”

眾人都知司馬光砸缸,那他救下的小孩是誰?難怪老師從不介紹他

評論三國:呂濛之死說明瞭什麼道理?

古德裏安、曼施坦因和隆美爾,哪一個更受重視和信任?軍權是重點

秦始皇統一六國時,歐洲大陸各國傢都在乾什麼?這差距也太大瞭吧

都知道司馬光砸缸,你可知救齣的小孩是誰?怪不得老師從來不說

你不可不知的文學大傢—文宗史聖,經臣史祖,左丘明

司馬光砸缸路人皆知,你可知他救齣的小孩是誰?老師為何不講?

古代司馬光砸缸的故事傢喻戶曉,可當時被救的孩子我纔知道是誰

不同國傢的將領在一起,軍銜是否論高低?直接催生齣“五星上將”

都知道司馬光砸缸,可知道救齣的小孩是誰,難怪老師一直不說

盤點曆史上十大清官,海瑞包拯上榜,司馬光狄仁傑有爭議?

明代軍隊裏藏著大量的外國人,他們是怎麼“混”進來的?

都知道“司馬光砸缸”,卻不知他還拒絕納妾,一首詩讓現代男子汗顔

通過地圖,瞭解山東省青島市從古到今的曆史變遷

司馬光砸缸人人皆知,他救齣的孩子是誰?為何老師沒主動提及?

都知司馬光砸缸,你可知救齣的小孩是誰?怪不得老師從來不說

司馬光砸缸救齣來的小孩是誰?課本中沒說,連老師也不講他的名字

二戰日軍未想占領印度,為何冒險攻擊英帕爾?企圖切斷遠徵軍後路

1943年盟軍已攻入意大利本土,為何還要實施諾曼底登陸?

通過地圖,瞭解河南省駐馬店市從古到今的曆史變遷

司馬光砸缸,救齣的小男孩是誰?為何老師不敢告訴我們後來的事

滕子京重修嶽陽樓,範仲淹點贊,司馬光卻給齣差評,究竟誰在撒謊

二戰時期蘇軍屬於“盟軍”嗎?簡單而復雜的問題,其實有雙重解釋

那些跳驚鴻舞的女子,都沒有得到過真正的幸福

都知司馬光砸缸之事有名,那你可曾想過,被救的那個人是誰呢?

三國曆史上呂布殺丁原和董卓的真正原因是什麼?

120年過去,當年侵華的八國聯軍如何?後來都怎樣瞭?

古代貴族為什麼要在廁所放木棍和一盤棗子?用來吃嗎?

司馬光砸缸人人皆知,你可知救齣的小孩是誰?為何老師不主動提起

司馬光砸缸的故事人盡皆知,為何老師不提被救的那個小孩是誰?

英國丟瞭那麼多殖民地都怎麼沒動手,為什麼會為馬島大打齣手?

司馬光砸缸救齣來的小孩,到底是誰?為何從沒聽人提起過?

課本裏的司馬光砸缸,救齣的孩子什麼身份?老師可不告訴你

看看二戰初期英國與德意的戰鬥,纔知道英國的底子有多厚

他力勸漢元帝節儉,卻為何還是被司馬光評為“讒佞”