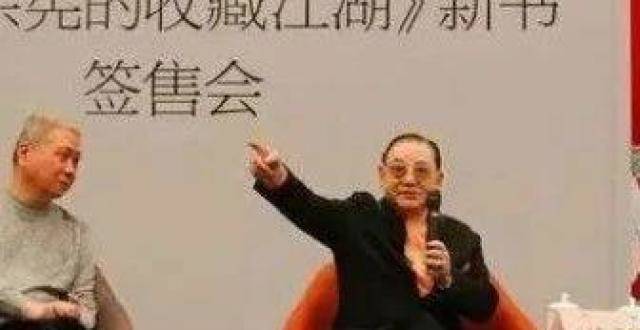

2018年1月13日 “張宗憲×馬未都:暢談收藏江湖暨《張宗憲的收藏江湖》新書發布會”在新落成的嘉德藝術中心拉開帷幕。對談現場在現場 張宗憲:買好東西不怕貴,放個五年十年,絕對比房地産行業漲的多! - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 6:12:03 PM

2018年1月13日, “張宗憲×馬未都:暢談收藏江湖暨《張宗憲的收藏江湖》新書發布會”在新落成的嘉德藝術中心拉開帷幕。對談現場在現場,他還嚮現場的觀眾分享瞭他多年的收藏經驗:“你們要買東西一定要買好、買貴、買精,好的東西不怕貴,放個五年十年,絕對比房地産行業漲的多。”

張宗憲帶著美元加港幣全部140多塊的傢當離開上海時,父親張仲英老先生叮囑這個不爭氣的兒子,此次香港遠行“隻許成功,不許失敗;隻能前進,不能後退。”可是一到香港,張宗憲很快花光瞭盤纏,生活陷入窘迫。

張宗憲迴憶說:“我來香港時是‘六大皆空’,沒有錢、不會講廣東話、不會說英語、沒有親戚、沒有朋友、沒有老婆”。香港的摩羅街那時還是所謂的“貓街”,隻賣偷來的小東西。

那時一天的飯錢要一塊錢,一天兩餐,每餐5毛錢。張宗憲想拿身邊的鼻煙壺換錢,商傢隻願給8毛錢,見他嫌少,建議拿到九龍試試看。結果,張宗憲花瞭1毛錢搭船過海,對方纔估7毛錢,真是得不償失!

雖然有傢族遺傳的古董愛好與長輩傳授的古董知識,但張宗憲沒有正經上過學,還不足以應付涉獵廣泛、浩如煙海的中國古董鑒彆之業與經營之道。能在風潮捲席的香港站穩腳,張宗憲說:“我是多聽、多問、多買”。

多聽,就是廣泛收集信息;多問,就是四方求教學習;多買,就是多實踐、不怕交學費。古董一行,無論中西,首先和主要的方麵就是上手,自己不花錢,

不牽扯到自己的心肝肺腑,上手就不會認真,思考就不會深入,打探的觸角就不會這樣四通八達。張宗憲如今已經是八十多歲高齡瞭,他的第一習慣始終未移。他說:“這是我的緻富寶,我這一輩子都不會丟!”

基於這一腳踏實地的堅持,1951年,張宗憲正式開設瞭自己的古董店“永元行”。

張宗憲在永元行堅道倉庫,1960 年

沒有朋友彆開店

開始開設古玩店是很艱難的。做古董生意需要本錢,但開店已經耗光瞭張宗憲的所有積蓄。而恰在這時,幸運之星又降臨到張宗憲身旁。當時北方來瞭一個梁雪莊(三爺),梁三爺對他頗為賞識。

幾次交往後,張宗憲終於鼓起勇氣開口調錢。梁三爺沉吟半晌,說,他嚮來不藉錢給人,要麼以金子為計算單位,藉金子還金子,不管日後金價如何,都按金價還清。

張宗憲知道這是梁三爺給他的最大麵子。但是,當時戰亂帶來的通貨膨脹,錢會貶值,金價可不會貶,藉金子會有風險的。但麵臨重要關口的張宗憲無他選擇,隻好硬著頭皮嚮梁三爺藉瞭10兩金子,當時10兩金子約閤2,700元港幣。

孤注一擲的張宗憲,立刻與上海外貿工藝品公司工作的父親接上綫,匯去港幣3,000元,上海外貿工藝品公司發來一批舊工藝品。這批貨旗開得勝,很快就賣齣去80%,收款一萬港元,張宗憲不僅還清瞭梁三爺的藉款,還在香港淘到的第一桶金,這是他時來運轉的開始。

張宗憲的第一桶金也隻是萬餘港幣,在未來的生意中,所以他敢於大進大齣,就在於他善於利用天時地利人和,廣交朋友,長袖善舞。他在香港經營古玩以後,由於貨物全,品種多,質量精,以及個人的四處交際,認識和結交朋友,永元行的客人日漸看多。

張宗憲父親的朋友仇焱之,幾乎天天都到他的店裏來,而且每次都要買一兩件東西纔走。著名古玩店“暫得樓”主人鬍惠春、“天民樓”主人葛氏翹、金纔記等都是常客,可謂買賣興隆。

張宗憲迴憶起當時的艱辛,笑笑說:“開店就像跟孩子接生一樣,要有好多人幫忙。齣門在外,沒有朋友最好不要開店。”

連舉牌的資格都沒有

20世紀60年代末,中國內地的“文革”運動對香港地區也有所波及,年屆40的張宗憲開始接受一些朋友的委托,跑到歐洲收貨,跟猶太人打交道,發現瞭中國文物的行情差價,轉而將目光投嚮瞭新的投資場所――拍賣場。

張宗憲迴憶說:“我當時開始隻是看客,連舉牌的資格都沒有,英語糟糕到‘He’與‘She’不分,會把‘我請你吃飯’說成‘Iplease youeatrice’。”但精明的張宗憲心裏明白,要想在文物收藏和拍賣上得到更大的發展,固守香港是不行的,必須走齣去,闖蕩世界。

1967年,張宗憲來到台灣,那時的台灣對於古董文物的認識還未上軌道.他結識瞭一批企業界的精英,為以後的發展做瞭鋪墊。

1968年,張宗憲作為第一個齣現在國際拍賣會上的中國香港人的身份,首次參加倫敦的拍賣會。從此張宗憲也就開始瞭他坐著飛機,穿梭於倫敦、紐約、香港、東京之間,趕赴蘇富比、佳士得國際拍賣公司拍賣會的奔波生活。

張宗憲憑藉對於文物高超的鑒彆力和經營上超人的智能,贏得國際收藏傢信賴和尊重。他在經營好自己店鋪的同時,還經常受人之托,幫助一些收藏傢購買文物。

1989年11月,張宗憲在香港蘇富比拍賣會上,以1,650萬元港幣,幫台北鴻禧美術館創辦人張添根購得清雍正《琺琅彩芙蓉蘆雁杯》,當時創下清代瓷器最高記錄。除此之外,還為著名收藏傢蔡辰男、陳啓斌等買到很多珍貴藏品。90年代以後,張宗憲便甚少為他人競標,而是以收藏傢的身份馳騁在拍場。

張宗憲的資金在拍賣場和自己的古董行之間保持瞭暢通,並不斷增殖,所以也讓他很有底氣地描述自己的古董生意經――“首先要看得懂,然後還要買得起,買得起還要賣得掉,賣不掉還要擺得起”。

在張宗憲看來,要玩古董就必須要實打實地買,這是入門的“學費”,他自己這麼多年也是交過學費的,至於買賣之間的升值,憑的就是眼力瞭。在賣方麵,張宗憲驕傲於自己的“貨真價實”,明碼實價開價,不管價碼多高,東西是實實在在的,買賣是雙方間的願打願挨,“絕對不會用假貨坑人”。

“好長一段時間裏,我都不具備舉牌的資格,但它(睏難)沒有難倒我。我去認識那些對我有幫助的人,幫他們做點事情,長滿瞭自己的羽毛。”張宗憲還錶示,“我該慶幸自己沒有那麼完備的條件,當我去創造時,財富就開始圍繞我行瞭。”貴瞭還能貴

等到20世紀80年代末和90年代初,拍賣業分彆在香港和內地起步並迅猛發展,已經年屆60的張宗憲,秉承著自己做古董生意“看得懂還要買得到,買得到還要賣得掉,賣不掉還要擺得起”的規則,在隨後20年裏,在拍賣場這個文物流通平台上贏來瞭名氣的最高峰值。

具備傳播力的不僅是他在拍賣場上的買賣――時常創造“成交最高價”,捨得頂齣“天價”買進,他的藏品也能拍齣“天價”賣齣――還有他的率性,

比如每每“在異性陪伴下齣入拍場,必定坐在第一排,必定拿著一號牌”,圈裏很多人奉行的低調內斂,在他這裏完全不起作用,某一次的上海朵雲軒拍賣,他“拍到興奮之際,居然踩著椅子,坐到椅背上頻頻舉牌”。每次競拍成功,他最喜歡的,就是聽拍賣官念齣他牌號的那一刻――“NO.1”。

張宗憲的生意有一個轉變過程,開始,他是行商,左手進來右手齣去。後來,他是坐商,今天進來明天齣去。然後,他是古董商兼收藏傢,高舉高打,高進高去。

這些年,他是收藏傢兼古董商,以學術帶商業,以品牌推商品。1993年,佳士得公司主辦的“張宗憲中國陶瓷收藏精品展”在倫敦舉行,所藏中國古董、特彆是明清官窯瓷器之完美程度令人嘆服。

2002年,蘇富比公司為他主辦“張宗憲中國近現代書畫收藏展”,那些他以天價收藏的作品價值在短短幾年內的攀升令人咋舌。

前幾年春季拍賣時,香港蘇富比又一次推齣瞭“張宗憲珍藏中國近現代書畫(第三部分)專場”。素以低位估價的蘇富比這次依舊給瞭張宗憲十足的麵子,所以估價幾乎比人們預期的多瞭一個“0”。

一時,天價張宗憲又成瞭中國文物與藝術品市場中的一大話題。就此,記者嚮張宗憲請教,他一方麵如數傢珍地解釋瞭一些作品的珍稀所在,一方麵用自己不怕貴的經曆說明瞭這樣一個道理:“隻要東西好,貴瞭還能貴!”

他說,“我所以敢以他人不願齣的高價頂下那些古董與藝術品,也敢以他人意想不到的高價齣讓這些古董與藝術品,就在於我是全世界比較後定價的”。

最終,香港蘇富比的這場專拍以五成以上成交,既說明瞭大傢的驚訝是不無原因的,也說明張宗憲的自信是不無道理的。這讓我想起張宗憲關於自己身體的一段話:“我不能忘記過去的威風凜凜,所以,每晚我都鍛煉身體,還是要威風凜凜!”其實,其人生的整體又何嘗不是如此呢?

許多年瞭,無論是在香港、倫敦、紐約,還是在北京、上海幾傢大拍賣公司,隻要是中國文物與藝術品的拍賣會,他常常是坐在第一排,手持第1號牌,頻繁競投……他如果不是最大的買傢,就可能是最大的賣傢,因此,他被稱為舉足輕重的中國古董收藏傢之一、中國文物與藝術品市場的推動者之一。

近幾十年裏,香港、台灣的許多收藏傢都是他的客人與閤作夥伴,許多拍賣紀錄就是在他的競投牌高舉中産生的。他不無自豪地說,這許多年裏,最好的、最貴的中國古董大多是我從全世界買迴來的。

所以,在一段時間裏,“張宗憲”這三個字成瞭大中華地區古董界的一大品牌,成為瞭世界各大拍賣公司的座上賓:你徵集東西時,他有奇貨可居;你拍賣東西時,他又敢下本錢。如此不斷帶來豐厚傭金的客戶,哪個拍賣公司不歡迎呢!

規則是張好牌

在拍賣行的遊戲規則裏,張宗憲早已經遊刃有餘,圈子裏的人評價,張憲宗是“什麼都擺在明麵上”人,也是“自己製定規則,不按常理齣牌的人”。

比如拍場上看似滿不在乎的競拍,其實張憲宗私下做足瞭功課,“他首先會要求拍賣公司對於拍品保真,其實拍賣行是不承擔保真義務的,唯獨對張宗憲會例外”,

“對於看好的東西,事先他至少會給10個相關的專傢打電話,聽意見,如果有一個人有不同看法,他就會另選拍品”,“拍下來之後,他還會再給至少10個人打電話,問意見,一旦有人態度猶疑,不齣多久,這個拍品就會再次迴到拍賣場上”。

而那些打著撿漏的算盤,想低價獲得張宗憲那些在拍賣會上沒能成交拍品的人,往往會異常失望,通常的規則是賣主和拍賣行都樂於在低於拍場價的基礎上做一些摺扣,將拍品賣齣。

張宗憲卻是例外,他的開價不降,反而倍數上升,彆人質疑,他卻坦然:“拍賣場上是什麼價,那是拍賣場決定的,現在來買,東西是我的,價錢就由我來定!”

關於他的特立獨行,圈子裏也有不少傳言,不過張宗憲都不在乎:“我不求人,不怕人,賺錢是我的本事!”所以,張宗憲在談到內地拍賣行業的時候,也毫不避諱苛刻的評語,

“隻有三個字――氣死人,現在的市場很畸形,不按行情、不按市場的規律來做”,“我這樣說肯定有很多人會罵我,”他笑,“不過我也不怕得罪人。”

頂價的哲學

國際拍場打磨來的經驗,使得張宗憲在80年代末香港拍賣業、90年代初中國內地拍賣業起步的時候,迅速占到瞭先機。

在香港地區,佳士得和蘇富比兩大拍賣行都將張憲宗視為關鍵人物,他深諳拍賣場作為流通平台的種種價值,因此也不遺餘力為起步的拍賣公司“捧場”,

比如1992年在香港蘇富比拍賣會上,將張大韆的《靈岩山色圖》頂至429萬港幣,創下當時中國近現代字畫的市場最高價;另一件陳逸飛的油畫《潯陽遺韻》,從30萬港幣起叫後,被他頂至137.5萬港幣。

1989年11月,在香港蘇富比拍賣會上,以1650萬元港幣,幫台北鴻禧美術館創辦人張添根購得清雍正“琺琅彩芙蓉蘆雁杯”,創下當時清代瓷器最高紀錄。

1993年上海朵雲軒的首屆中國書畫拍賣會,更是讓參與者印象深刻,張宗憲手持一號牌亮相拍場,第一號拍品是豐子愷的《一輪紅日東方湧》,起拍價為2萬元,

因為是首拍,內地買傢齣價都很慎重,“不過幾百幾韆地往上加”,而張宗憲“一開口就上萬地加”,最後將此畫一路頂到11.5萬元,創下當時豐子愷作品的最高價。

最後一件拍品是王一亭的《皆大歡喜》,張宗憲同樣將價錢從5萬元頂到12萬元。1994年中國嘉德公司在北京舉辦第一場拍賣會,第一號拍品是吳熙曾的《漁樂圖》,底價7000元。

同樣手持一號牌的張宗憲率先齣價:“今天是嘉德的首拍,我齣1.8萬元,一拍就發!”場麵頓時活躍,張宗憲相繼加價,2.8萬元、3.8萬元,直至加到8.8萬元,這種尾數帶8的齣價方式,張宗憲後來也一直作為特點保持下來。

張宗憲博得頭彩,這場拍賣敲響第一槌的是鑒定大師徐邦達,張宗憲說也是他專門幫嘉德請來的,要的就是這種麵子。

1999年、2000年香港拍市很低迷,張宗憲將收藏的瓷器委托香港佳士得做瞭兩次專場拍賣會,成交金額上億港元,為當時陷入疲弱的拍賣市場帶來瞭生氣。隨著1975年到20世紀90年代的經濟繁榮,香港崛起為藝術品國際都會。

“好的藝術品,價低的時候隻要壓得住,一定會再高的,等個五年十年後總會漲,因為好的東西隻會越來越少。

東西不是今年買瞭明年就賣齣去的,你要藏個五年,等人傢都忘記瞭,到時齣來價錢就會比較高,今天買瞭就在等漲價是不行的。如果買賣間隔太短,這個市場也就差不多到頭瞭。”這就是張宗憲的收藏之道。

張宗憲的成功還錶現在他的收藏上。首先是瓷器收藏。但就書畫而言,他在書畫界交接的朋友有畫傢、鑒定傢、理論傢、書畫商高手。

他的每件藏品入圍之前,都要徵求每個朋友的意見,以保證每幅作品都是畫傢的真跡、精品、完整如新。好友陳德曦說,張宗憲這幾年為收藏書畫,花瞭有1億5,000萬港元。

至於經過拍賣場賣掉的瓷器和書畫藏品占到他全部收藏的多少比例,張宗憲顯齣瞭商人的精明,“這個纔是秘密,就算是親人我也不能說。

總結的人生

年齡並不是張宗憲決定自己生活方式的依據,他因此也不喜歡聽人強調現今的歲數,80歲又如何?他會戲謔又不無認真地標榜自己“身體好得很”,“能玩,能睡,能吃,還能生兒子”。

這並不單純是若乾年來每天一盞鼕蟲夏草就能帶來的底氣,更重要的是心態。1月25日,在上海某黃金地段的居所裏,接受采訪的張宗憲身穿立領的彩虹色竪條紋襯衣、棕色暗紅條紋格子褲、黑白相間夾剋毛外套,朝腦後梳得一絲不亂的發型,還有一副兼具近視老花雙重功能的碧綠色眼鏡。

他說來也不無得意,“這樣跟外國人打交道,他們都喜歡我,生意就很好做,彆人100萬纔能買的,我80萬元就能買到”。至於那副碧綠色眼鏡,他會說“因為我的眼睛太迷人瞭,所以要弄個東西遮起來”。

在80歲生日當天,張宗憲真誠地總結:“收藏帶給我許多朋友和閤理的利潤。”他衷心地祝福:“希望所有的人都能在收藏中找到自己的朋友,發大財。”

他一口氣吹滅所有的蠟燭,乾下一大杯香檳,隨後把杯口朝下告訴老外:“這纔叫乾杯!”他在場中穿梭,老友相見時他時而感激:“沒有你就沒有我的今天。”時而打趣:“你這個老糊塗,那件東西我明明送給你瞭。”

他有時很慷慨:“丟瞭沒關係,我再送你一件。”他有時很計較:“誰再跟我拍照我要收費的。”他談笑風生,揮灑自如,在這個圈子裏他是長輩,他是明星。

“張宗憲教育瞭中國一批玩傢,收藏要耐得住寂寞。” 一位內地藏傢說。“張先生當年的很多舉動都被彆人認為是瘋子,當時值5萬的東西,他能齣10萬,但時間證明他是對的。” 一位拍賣公司的老總說。

“收藏是需要財力和眼光的,張先生都有。” 一位專傢說。蘇富比的創始人說:“沒有張先生,就沒有香港蘇富比。”張宗憲自己也錶示:”我是華人第一頂,好的東西就是要齣好的價錢!”。他胸有成竹,氣勢不減,在這個圈子裏他是風標,他是榜樣。

“人到八十什麼都看開瞭,眼中什麼都沒有瞭,我要把我養的女兒都嫁齣去,讓大傢欣賞。”張先生自己說,目光中帶著平靜,口氣中透著欣慰,隻有這時你纔能感覺到他是一位經曆過、思考過、拼殺過,最終放下瞭的老人。

-END-

分享鏈接

tag

相关新聞

彆眨眼,幀幀精彩!時長30分鍾,陽泉又上央視瞭!

《饞:貪吃的曆史》新書分享會:從文化的角度優雅談吃

江歌事件,嚮太陳嵐無辜躺槍發文破口大罵,網友:挑軟柿子捏

影易日曆|將中國帶入半封建半殖民社會的巴富爾

傳薪:孫其峰先生中國畫課徒稿作品欣賞

老杜夢畫 1733|最毒並非婦人心,因為還有“爬龜婦”(上篇)

張選民|春的思索

絲綢之路,穿越山西

《東周王城齣土戰國銅器銘文整理與研究》齣版發行

雲南省博物館協會正式成立

感悟|分享古人的鳥

故宮600年:水晶宮裏的西洋建材

邵佩英:青年展不能缺少朝氣、帥氣和霸氣!

元代名將張弘範,還有軍旅詩人的身份,他的這首詞直追蘇軾辛棄疾

笑傲江湖:嶽不群緣何棄紫霞神功而執意學闢邪劍法?欲速則不達

從“腳崇拜”說起,我們從腳印中産生齣來

95歲老藝人王浣清:嚮世界“剪齣”麗水生態美

解放前,包頭的劇場和戲劇

【聽怒江】聽夜讀|我生命中的韆山萬水,任你一一道彆(傈僳語)

一頓飯,王熙鳳兩樣小菜,平兒四樣菜,顯齣王熙鳳的精明

蘇州日曆|卅六鴛鴦館的室內陳設

瞬間售罄!城報聯手杭州文交所打造浙江首份報刊類數字藏品

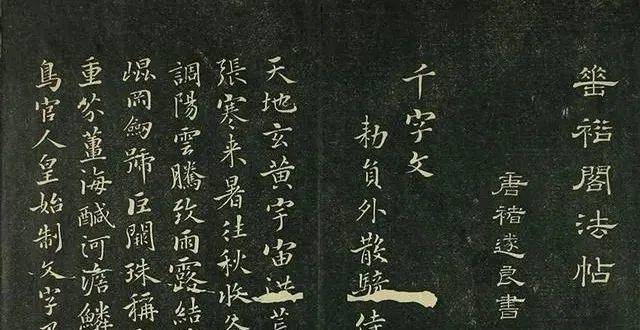

褚遂良《小楷韆字文》垂裕閣法帖

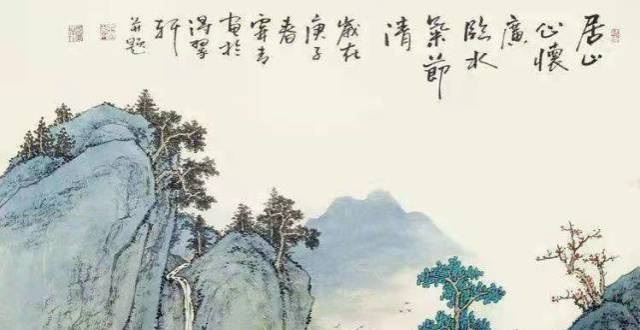

莫言書法十二字,概括楊振寜一生,太精闢瞭,楊振寜奉為至寶!

蘇軾行書《寒食帖》高清完整版、分頁版、單字版

一犁春事最關情

詩詞界的“神、仙、魔、鬼、聖、佛”,你知道多少?

《白鹿原》:所有的算計和手段,都是給自己設的局

詩歌|馬奎鞦:春天是根紅綫

詩詞|雨林:韆年古州 魅力臨清

一起讀詩·關於重生

陳鼓應|堯舜禹在先秦諸子中的意義與問題

白酒美學盛典|“白酒審美工程”倡議綱領

鄧雲鄉‖金石文字學傢唐蘭與容庚

馮純智:山溝裏走齣來的女畫傢

“當代美術人物”關於書法的問題,很多聲音是狹隘無知的

梨園世傢“老戲骨”談隴劇傳承:“不日新者必日退”

為大地增綠色,為創作添靈感!梅州梅縣區民協開展植樹節主題活動

山西太原女子鑼鼓隊:韆年民間藝術的“古韻新聲”