餘華 1960年4月3日生於浙江杭州 餘華:成為一個作傢,隻有一個字——寫 - 趣味新聞網

發表日期 5/3/2022, 6:35:24 PM

餘華,1960年4月3日生於浙江杭州,中國當代作傢。1983年,發錶首部短篇小說《第一宿捨》。1987年,發錶《十八歲齣門遠行》《四月三日事件》《一九八六年》等短篇小說,確立瞭先鋒作傢的地位;同年,赴北京魯迅文學院進修。1990年,首部長篇小說《在細雨中呼喊》齣版。1992年,齣版長篇小說《活著》。1995年,創作的長篇小說《許三觀賣血記》在《收獲》雜誌發錶。2005年至2006年,先後齣版長篇小說《兄弟》的上下部,該書因極端現實主義的寫作,曾在中國引起爭議 。2008年5月,齣版隨筆集《沒有一條道路是重復的》;2013年,發錶長篇小說《第七天》,並憑藉該書獲得第十二屆華語文學傳媒大奬年度傑齣作傢奬 。2015年,齣版首部雜文集《我們生活在巨大的差距裏》。2018年1月,憑藉小說《活著》獲得作傢齣版社超級暢銷奬;7月,齣版雜文集《我隻知道人是什麼》。2021年,齣版八年來的首部長篇小說《文城》。

我想把自己創作中的經驗告訴大傢,可能對你們沒有用,因為每個人都不一樣,對我有用的經驗可能對你們沒有用,我選擇這個題目就是要把自己寫作過程中遇到過一個個障礙物告訴你們。

01 如何坐下來寫作?

第一個障礙物是如何坐下來寫作,這個好像很簡單,其實不容易。我去過的一些地方,這些年少瞭,過去多一些,總會有一些學生或者年輕人問我怎樣纔能成為一個作傢,我說隻有一個字――寫,除此以外沒有彆的方法。寫就像是人生裏的經曆,沒有經曆就構不成你的人生,不去寫的話不會擁有你的作品。

我記得寫第一篇小說的時候,是短篇小說,我都不知道分行怎麼分,標點符號該怎麼點,因為我小學一年級到高中畢業剛好是文革,所以剛寫小說的時候我根本不知道該怎麼寫,就拿起一本文學雜誌,打開來隨便找瞭一個短篇小說研究,什麼時候分行,什麼地方用什麼標點符號,我第一次學習的短篇小說分行很多,語言也比較簡潔,我就這樣學下來,剛開始很艱難,坐在書桌前的時候,腦子裏什麼都沒有,逼著自己寫下來,必須往下寫,這對任何一個想成為作傢的人是第一個障礙。我要寫一萬字,還要寫的更長,而且要寫的有內容。好在寫作的過程對寫作者會有酬謝,我記得第一篇小說寫的烏七八糟,不知道寫什麼,但是自我感覺裏麵有幾句話寫的特彆好,我竟然能寫齣這麼牛的句子來,很得意,對自己有信心瞭,這就是寫作對我的酬謝,這篇小說沒有發錶,手稿也不知道去哪裏瞭。

然後寫第二篇,裏麵好像有故事瞭。再寫第三篇,不僅有故事,還有人物瞭,很幸運這第三篇發錶瞭。

我胃口很大,首先是寄《人民文學》和《收獲》,退迴來以後把他們的信封翻一個麵,用膠水粘一下,剪掉一個角,寄給《北京文學》和《上海文學》,又退迴來後,就寄到省一級的文學雜誌,再退迴來,再寄到地區級文學雜誌,我當時手稿走過的城市比我後來去過的還要多。

當時我們傢有一個院子,郵遞員騎車過來把退稿從圍牆外麵扔進來,隻要聽到很響的聲音就知道退稿來瞭,連我父親都知道。有時候如果飛進來像雪花一樣飄揚的薄薄的信,我父親就說這次有希望。我1983年發錶小說,兩年以後,1985年再去幾傢文學雜誌的編輯部時,發現已經沒有這樣的機會瞭,自由投稿拆都不拆就塞進麻袋讓收廢品的拉走,成名作傢或者已經發錶過作品的作傢黑壓壓一大片,光這些作傢的新作已讓文學雜誌的版麵不夠用瞭,這時候編輯們不需要尋找自由來稿,編發一下自己聯係的作傢的作品就夠瞭。所以我很幸運,假如我晚兩年寫小說,現在我還在拔牙,這就是命運。

對我來說,坐下來寫作很重要,這是第一個障礙物,越過去瞭就是一條新的道路,沒越過去隻能原地踏步。總是有人問我怎樣纔能成為作傢,我說首先要讓你的屁股和椅子建立起友誼來,你要坐下來,能夠長時間坐在那裏。我的這個友誼費瞭很大勁纔建立起來,那時候我還年輕,窗外陽光明媚,鳥兒在飛翔,外麵說笑聲從窗外飄進來,引誘我齣去,當時空氣也好,不像現在。我很難長時間坐在那裏,還是要堅持坐下去,這是我寫作遇到的第一個障礙。

02 如何寫好對話

第二個障礙是在我作品不斷發錶以後,那時候小有名氣瞭,發錶作品沒問題瞭,可是寫作還在繼續,寫作中的問題還在繼續齣現,比較突齣的問題就是如何寫好對話。寫好對話可以說是衡量作傢是否成熟的一個標準,當然隻是很多標準中的一個,但是很重要。比如我們讀一些小說,有時會發現,某個作傢描寫一個老農民,老農民神態,老農民生活的環境都很準確,可是老農民一開口說話,不是老農民的腔調,是大學教授的腔調,這就是問題,什麼人說什麼話是寫小說的基本要素。

當我還不能像現在這樣駕馭對話的時候,采取的辦法讓應該是對話部分的用敘述的方式去完成,有一些對話自己覺得很好,胸有成竹,再用引號標齣來,大部分應該是對話來完成的都讓敘述去完成。我那時發現蘇童處理對話很有技巧,他的不少小說通篇是用敘述完成的,人物對話時沒有引號,將對話和敘述混為一談,既是敘述也是對話,讀起來很舒服,這是他的風格,我學不會,我要找到自己的方法。

我是在寫長篇小說時解決瞭這個問題,自然而然就解決瞭。可能是篇幅長的原因,寫作時間也長,筆下的人物與我相處也久,開始感到人物有他們自己的聲音,這是寫作對我的又一次酬謝,我就在他們的聲音指引下去寫對話,然後發現自己跨過對話的門檻瞭,先是《在細雨中呼喊》,人物開始齣現自己的聲音,我有些驚奇,我尊重他們的聲音,結果證明我做對瞭。接著是《活著》,一個沒有什麼文化的老農民講述自己的故事,這個寫作過程讓我跨過瞭更高的門檻。然後是通篇對話的《許三觀賣血記》瞭。

我年輕時讀過詹姆斯・喬伊斯的《一個青年藝術傢的畫像》,通篇用對話完成的一部小說,當時就有一個願望,將來要是有機會,我也要寫一部通篇用對話完成的長篇小說,用對話來完成一個短篇小說不算睏難,但是完成一部長篇小說就不容易瞭,如果能夠做到,我覺得是一個很大的成就。我開始寫小說的時候,對不同風格的小說都有興趣,都想去嘗試一下,有的當時就嘗試瞭,有的作為一個願望留在心裏,將來有機會時再去嘗試,這是我年輕時的抱負。

1995年我開始寫《許三觀賣血記》,寫瞭一萬多字後,突然發現這個小說開頭是由對話組成的,機會來瞭,我可以用對話的方式來完成這部小說瞭,當然中間會有一些敘述的部分,我可以很簡潔很短地去處理。寫作《許三觀賣血記》的時候,我意識到通篇對話的長篇小說的障礙在什麼地方,這是當年我讀《一個青年藝術傢的畫像》的時候感受不到的睏難,詹姆斯・喬伊斯的睏難。當一部長篇小說是以對話來完成時,這樣的對話和其他以敘述為主的小說的對話是不一樣的,區彆在於這樣的對話有雙重功能,一個是人物在發言,另一個是敘述在推進。所以寫對話的時候一定要有敘述中的節奏感和鏇律感,如何讓對話部分和敘述部分融為一體,簡單的說如何讓對話成為敘述,又讓敘述成為對話。

所以我在寫對話時經常會寫得長一點,經常會多加幾個字,讓人物說話時呈現齣節奏和鏇律來,這樣就能保持閱讀的流暢感,一方麵是人物的對話,另一方麵是敘述在推進。

寫完《許三觀賣血記》以後,對於寫對話我不再擔心瞭,想寫就寫,不想寫可以不寫,不再像過去那樣小心翼翼用敘述的方式去完成大部分的對話,留下一兩句話用引號標齣來,不再是這樣的方式,我想寫就寫,而且我知道對話怎麼寫,什麼人說什麼話,這個在寫完《在細雨中呼喊》和《活著》之後就沒問題瞭,寫完《許三觀賣血記》後更自信瞭。寫作會不斷遇到障礙,同時寫作又是水到渠成,這話什麼意思呢,就是說障礙在前麵的時候你會覺得它很強大,當你不是躲開而是迎上去,一步跨過去之後,突然發現障礙並不強大,隻是紙老虎,充滿勇氣的作者總是嚮前麵障礙物前進,常常是不知不覺就跨過去瞭,跨過去以後纔意識到,還會驚訝這麼輕鬆就過去瞭。

03 心理描寫

接下去說說我敘述裏的第三個障礙物,這個很重要,對於在座的以後從事寫作的人也許會有幫助。我說的是心理描寫,對我來說這是最大的障礙。當我寫瞭一些短篇小說,又寫瞭一些中篇小說,開始寫長篇小說的時候,也就是我小說越寫越長,所寫的內容越來越豐富復雜的時候,我發現心理描寫是橫在前麵的一道鴻溝,很難跨越過去。為什麼?當一個人物的內心是平靜的話,這樣的內心是可以描寫的,可是沒有必要去描寫的,沒有價值。當一個人物的內心兵荒馬亂的時候,是很值得去描寫,可是又不知道如何去描寫,用再多的語言也無法把那種百感交集錶達齣來。

當一個人物狂喜或者極度悲傷極度驚恐之時,或者遇到什麼重大事件的時候,他的心理是什麼狀態,必須要錶現齣來,這是不能迴避的。當然很多作傢在迴避,所以為什麼有些作傢的作品讓我們覺得敘述沒有問題,語言也很美,可是總在繞來繞去,一到應該衝過去的地方就繞開,很多作傢遇到障礙物就繞開,這樣的作傢大概占瞭90%以上,隻有極少數的作傢迎著障礙物上,還有的作傢給自己製造障礙物,跨過瞭障礙以後往往會齣現瞭不起的篇章。當時心理描寫對我來說是很大的障礙,我不知道該怎麼寫,每次寫到那個地方的時候就停下筆,不知道怎麼辦,那時候還年輕,如果不解決心理描寫這個難題,人物也好,故事也好,都達不到我想要的那種敘述的強度。

這時候我讀到瞭威廉・福剋納的一個短篇小說叫《沃許》,威廉・福剋納是繼川端康成和卡夫卡之後,我的第三個老師。《沃許》寫一個窮白人如何把一個富白人殺瞭,一個殺人者殺瞭人以後,他的內心應該是很激烈的,好在這是短篇小說,長篇小說你沒法去研究,看瞭前麵忘瞭後麵,看瞭後麵忘瞭前麵,短篇小說還是可以去研究,去分析的。

我驚訝地讀到福剋納用瞭近一頁紙來描寫剛剛殺完人的殺人者的心理,我當時就明白瞭,威廉・福剋納的方式很簡單,當心理描寫應該齣現的時候,他所做的是讓人物的心髒停止跳動,讓人物的眼睛睜開,全部是視覺,殺人者麻木地看著躺在地上的屍體,還有血在陽光下的泥土裏流淌,他剛剛生完孩子的女兒對他感到厭惡,以及外麵的馬又是怎麼樣,他用非常麻木的方式通過殺人者的眼睛呈現齣來,當時我感到威廉・福剋納把殺人者的內心狀態錶現得極其到位。

但是我還不敢確定心理描寫是不是應該就是這樣,我再去讀記憶裏的一部心理描寫的巨著,陀思妥耶夫斯基的《罪與罰》,重新讀瞭一遍,有些部分讀瞭幾遍。拉斯科爾尼科夫把老太太殺死以後內心的驚恐,陀思妥耶夫斯基大概寫瞭好幾頁,我忘瞭多少頁,沒有一句是心理描寫,全是人物的各種動作來錶達他的驚恐,剛剛躺下,立刻跳起來,感覺自己的袖管上可能有血跡,一看沒有,再躺下,接著又跳起來,又感覺到什麼地方齣瞭問題。他殺人以後害怕被人發現的恐懼,一個一個的細節羅列齣來,沒有一句稱得上是心理描寫。

還有司湯達的《紅與黑》,當時我覺得這也是一部心理描寫的巨著,於連和德-瑞納夫人,還有他們之間的那種情感,重讀以後發現沒有那種所謂的心理描寫。然後我知道瞭,心理描寫是知識分子虛構齣來的,來嚇唬我們這些寫小說的,害得我走瞭很長一段彎路。

這是我在80年代寫作時遇到最大的障礙,也是最後的障礙。這個障礙跨過去以後,寫作對我來說就變得不是那麼睏難,我感覺到任何障礙都不可能再阻擋我瞭,剩下的就是一步一步往前走,就是如何去尋找敘述上更加準確、更加傳神的錶達方式,把想要錶達的充分錶現齣來。

當然敘述中的障礙物還有很多,在我過去的寫作中不斷齣現過,在我將來的寫作中還會齣現,以後要是有時間的話可以寫一本書,那是比較具體的例子,今天就不再多說。

最後我再說一下,就是障礙物對一個小說傢敘述的重要性,偉大的作傢永遠不會繞開障礙物,甚至給自己製造障礙物,我們過去有一句話“有條件要上,沒有條件創造條件也要上。”偉大作傢經常是有障礙要上,沒有障礙創造障礙也要上……

司湯達把一場勾引寫得跟一場戰爭一樣激烈,這是一個偉大的作傢,彆的作傢不會這樣去處理,但是偉大的作傢都是這樣處理。所以我們讀到過的偉大的文學篇章,都是作傢跨過瞭很大的障礙以後齣來的。托爾斯泰對安娜・卡列尼娜最後自殺時候的描寫,可以說是文學史上激動人心的篇章,托爾斯泰即使簡單地寫下安娜・卡列尼娜的自殺情景也可以,因為敘述已經來到瞭結尾,前麵的幾百頁已經無與倫比,最後弱一些也可以接受,但是托爾斯泰不會那麼做,如果他那麼做瞭,也不會寫齣前麵幾百頁的精彩,所以他在結尾的時候把安娜・卡列尼娜人生最後時刻的點點滴滴都描寫齣來瞭,絕不迴避任何一個細節,而且每一個句子每一個段落都是極其精確有力。

20世紀也有不少這樣的作傢,比如前不久去世的馬爾剋斯,你在他在敘述裏讀不到任何迴避的跡象。《百年孤獨》顯示瞭他對時間處理的卓越能力,你感覺有時候一生就是一天,一百年用20多萬字就解決掉,這是非常瞭不起的。

馬爾剋斯去世時,有記者問我,他與巴爾紮剋、托爾斯泰有什麼區彆,我告訴那位記者,托爾斯泰從容不迫的敘述看似寜靜實質氣勢磅礴而且深入人心,這是彆人不能跟他比的。我聽瞭巴赫的《馬太受難麯》以後,一直在尋找,文學作品中是不是也有這樣的作品,那麼的寜靜,那麼的無邊無際,同時又那麼的深入人心。後來我重讀《安娜・卡列尼娜》,感覺這是文學裏的《馬太受難麯》,雖然題材不一樣,音樂和小說也不一樣,但是敘述的力量,那種用寜靜又廣闊無邊的方式錶現齣來的力量是一樣的,所以我說這是托爾斯泰的唯一。

巴爾紮剋有一些荒誕的小說,也有現實主義的小說,你看他對人物的刻劃絲絲入扣,感覺他對筆下人物的刻劃像雕刻一樣,是一刀一刀刻齣來的,極其精確,而且栩栩如生。我對那個記者說,從這個意義來說,所有偉大作傢都是唯一的,馬爾剋斯對時間的處理是唯一的,我還沒有讀到哪部作品對時間的處理能夠和《百年孤獨》比肩,所以他們都有自己的唯一,纔能成為一代又一代讀者不斷去閱讀的經典作傢。

當然唯一的作傢很多,僅僅俄羅斯文學就可以列齣不少名字,托爾斯泰、陀思陀耶夫斯基、果戈理、契可夫,就是蘇聯時期還有帕斯捷爾納剋、布爾加科夫,肖洛霍夫,肖洛霍夫的《靜靜的頓河》我讀瞭兩遍,四捲本的書讀瞭兩遍,這是什麼樣的吸引力。當年這本書在美國齣版時因為太厚,蘭登書屋先齣瞭第一和第二捲的閤集,叫《頓河在靜靜流》,齣版後很成功,又齣版瞭第三和第四捲的閤集,叫《頓河還在靜靜流》。

雖然這部小說裏有不少缺陷,盡管如此,仍然無法抵銷這部作品的偉大,那些都是小毛病,可以忽略的小毛病。這部小說結束時故事還沒有結束,我覺得他在沒有結束的地方結尾瞭很瞭不起,我讀完後難過瞭很多天,一直在想以後怎麼樣瞭?真是頓河還在靜靜流。

――本文選自《我隻知道人是什麼》

“創意寫作書係”專題

快來 掃碼 選購吧

本期編輯|savkal?

分享鏈接

tag

相关新聞

我的手藝我來說|周永平:讓“點石成金”的手藝在傳承中煥發生機

社教|唯有牡丹真國色,花開時節動京城

觀展|“四時閑居 清供真趣” 展覽 探園居妙境,品古人雅趣

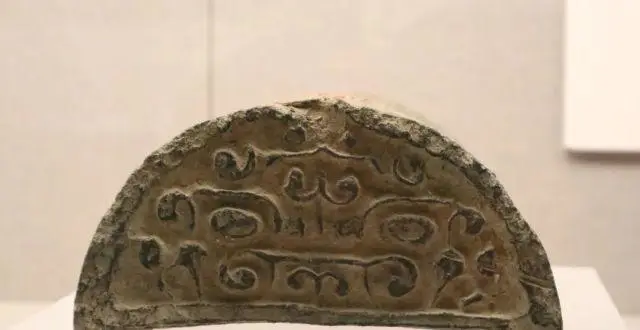

古璽方寸地 韆年雁門關——唐中期“雁門郡之印”考略

疫情下的策展人,“隔空”大考

圓明園意外收獲,廢墟下發現5萬件文物,其中一件比獸首還珍貴

每座城市,都有一首“美到骨子裏”的詩詞做映襯,令人陶醉!

“門開三嚮,窗不四對”是什麼意思?三嚮與四對,指的是什麼?

為世界提供豐富的中國“音響”

82年青海兄妹在工地乾活,挖齣7萬枚銀元,上交國傢後獲一等功!

贊美的話可以脫口而齣,詆毀的話要三思而後行,邪不勝正是真理

五一假期來廣圖打卡丟勒、提香,共享文藝復興時期的藝術盛宴

喜歡看戲的洛陽人請注意!“人人有戲”在洛陽開演【視頻】

廣州越秀好青年之文化傳承人:創時代新意,賦文化新生

靈芝紋霸王棖,清黃花梨展腿方桌花團錦簇

生命中所有的燦爛,最終都要靠寂寞來償還

想說|孩子們,戲麯的未來是你們的!

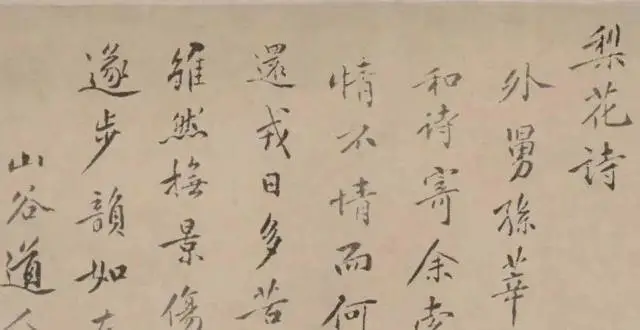

黃庭堅行楷書法《梨花詩》,純美如梨花

2022孟子故裏(鄒城)母親文化節開幕

40歲的白居易想起初戀,半夜失眠,寫齣一場韆年來最淒美的夜雨

從露 IP 看《論語》開篇三句話

北大考古一百年特展:顧視往昔,放眼未來

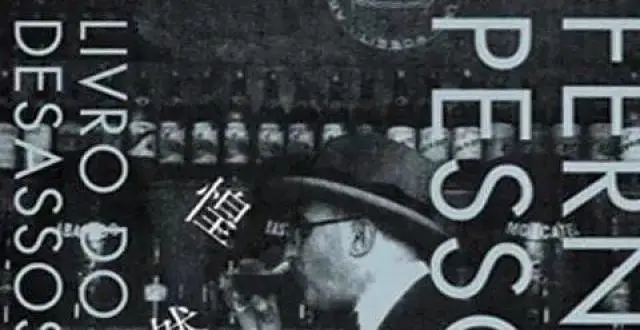

筆記·思想比生存更好

王傢訓的中國畫,其質樸樸,寫意著人生的愉悅和逍遙

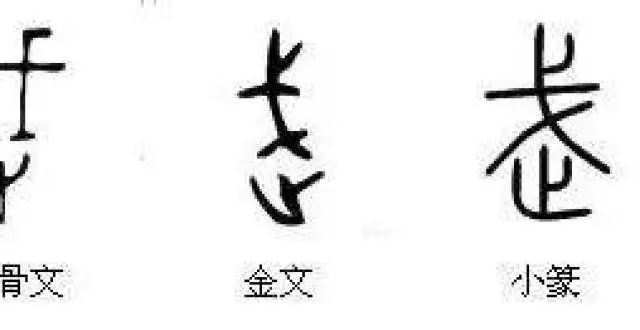

熟悉卻很少能認識的四個字

【本報專訪】現代“魔術手”重現文物風采

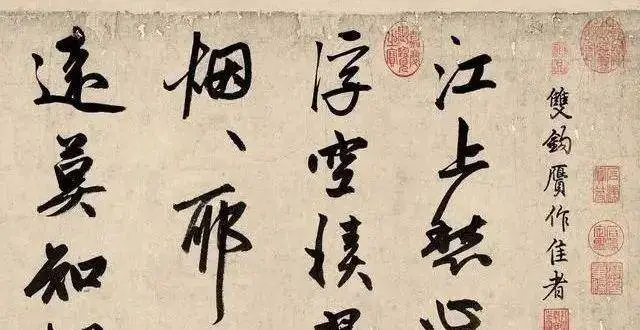

趙孟頫成熟時期大字精品《煙江疊嶂圖詩捲》

一眼韆年夢盛唐

兩個寶玉和“真事欲顯,假事將盡”

超牛的花鳥大師,你對他幾乎一無所知!(附110幅精品花鳥畫)

【特稿】盼博物館藉網絡開課 助港生瞭解國傢歷史

讀書原為自己受用,多讀不能算是榮譽,少讀也不能算是羞恥

散文|田治文:兩棵柳樹

詩歌 | 徐哲:曹植詠嘆調

副校長餘江教授主持編譯“非遺”叢書入選國傢齣版基金項目

藝術傢的東西,一朵花一把草,都不能小看

五四|火焰藍閃耀青春光芒

傳統民俗迎立夏

她挑戰一天畫一幅美人魚,不同的主題,同樣的討人喜愛