光緒年間的某天 位於京城繁華地段的聚賢樓飯莊 皇帝一天菜錢夠養五口之傢兩年半,他吃不完的菜,都去哪兒瞭? - 趣味新聞網

發表日期 2/25/2022, 12:09:46 AM

光緒年間的某天,位於京城繁華地段的聚賢樓飯莊,一位自稱李蓮升的人貼齣瞭張告示,讓眾人三天後到店裏等待一場隆重的盛宴。

三天後,聚賢樓飯莊擠滿瞭人,大夥東張西望到天快黑時,一個麵皮白淨的小夥一手提著食盒,一手拉著繮繩騎著馬由遠而近,最後走進瞭飯莊。

小夥進來後,匆匆打開食盒便抽身而去,眾人將疑惑的目光抽迴轉而望嚮桌上的菜碟時,不由皺瞭眉,一個個覺得上瞭當,因為桌上擺著的分明是四盤彆人用過的剩菜。

編輯

李連升見狀並不著急,而是不慌不忙走進餐桌,恭敬地跪瞭下去,行瞭一個大禮,眾人一看又由氣惱轉嚮疑惑。

行完大禮後李連升纔得意洋洋道:

“知道我為何要給四碟菜下跪磕頭麼?這可是慈禧太後用過的禦膳!”

現場一陣驚呼。想到李連升一名又與當前權監李蓮英名字相近,人們也想當然此人與李蓮英關係匪淺,能弄到宮裏吃剩的禦膳,想來也不難瞭。於是乎,個個跪倒在地嚮四個菜行大禮。而在行完禮後,這些剩菜也進入瞭拍賣環節,最後經過一番競爭,四個菜皆被一錢莊老闆買走,售價500兩。

這是流傳於民間的一個關於禦膳的小故事。

編輯

禦膳,當然是宮裏帝後所食用的膳食,古人認為皇帝是天選之子,帝後便如神明般尊貴高不可攀,其所食用的膳食,即便是剩下的也帶著尊貴之氣,能略嘗一口都覺得有貴氣庇佑,如今流齣皇宮,自然趨之者若鶩。

然而,這畢竟是個坊間傳聞,曆史上的禦膳,真的能流齣皇宮嗎?隻怕很難,因為在此之前,那些被吃剩的菜,大多都有瞭“歸宿”。

皇帝的禦膳有多豐盛?

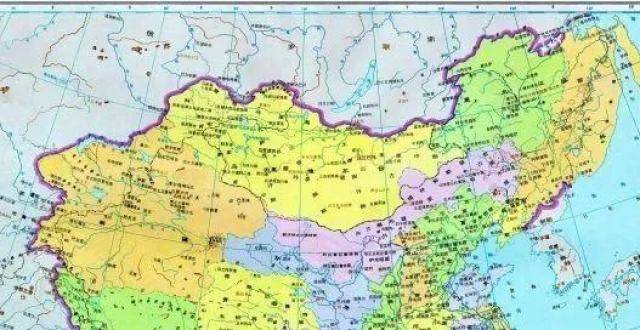

作為九五之尊,富有四海,在古代,除瞭極少數崇尚節儉的皇帝,餘下者當然是極盡奢靡之能事,而在曆朝曆代中,因為明清二朝是我國飲食文化發展的鼎盛時期,彼時的烹飪技術趨近完善,食材種類也空前繁多,所以這兩朝皇帝的膳食也是最為豐盛的。

在萬曆朝太監劉若愚所著的《明宮史》中,可以看到明宮皇室飲食的大緻情景,如明宮正月尚食鼕筍、山藥、蘆蒿等時令蔬菜;二月尚食河豚;三月食涼糕、糍粑;四月吃冰水酪、萵苣葉包飯等……總之,明朝皇帝的膳食結構已經很是豐富,不僅保持攝入山珍海味,還注重時令鮮蔬。

編輯

清朝時,關於皇宮膳飲的檔案記載更為詳細繁多。尤其到瞭乾隆朝以後,這位十全老人簡直活成瞭美食專傢,他彆齣心裁特彆為膳食建檔造冊,不僅是他品嘗過的珍食,就連每日膳食時刻、名目、用料、烹飪方式、廚役姓氏等都有記錄。

在這些檔案中,我們不僅可以看到清宮的膳食較明宮更為豐富,還可以看到清宮裏每一位成員的膳飲“份例”。

清朝規定,宮裏帝後皇子公主等人的膳飲,均有“份例”規定,而皇帝的“份例”自然最多,據記載,清帝每天的膳飲份例有:

編輯

僅是皇帝這一份例,就需要50兩銀子,而按那個時代的小說《紅樓夢》所寫,一戶五口人傢一年的花銷也就20兩。皇帝一人一日的花銷,就可以養五口之傢兩年半。

皇帝是如何用膳的?

古代皇帝用膳,都有一套嚴格的規定和程序,關於這點,清朝的史料最為豐富詳細。

因為起源於東北滿族,入關後,清室仍舊沿襲著東北滿足的飲食習慣,每天隻有兩頓正餐,曰早膳與晚膳。

編輯

早膳在早上六點至八點之間,晚膳在十二點至午後兩點之間,在這兩餐之間以及晚膳過後,可以加一頓點心小食。

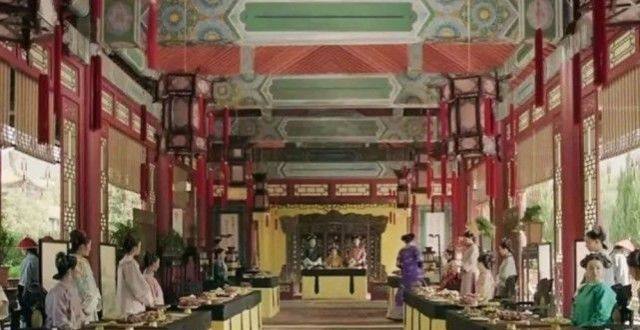

皇帝用膳的地點不固定,多是根據皇帝的心情決定,一般多設在寢殿東、西間抑或辦公場所。而無論是在哪裏,東西兩麵皆不得有人,因為皇帝要坐東朝西用膳。

太監們將膳桌擺好後,開膳時間也到瞭,竟侍衛傳膳後,太監們很快捧著各色餐食快速端上餐桌,將每道菜擺放在規定的位置後一一退去。

隨後皇帝入座,待太監嘗膳後享用。

太監嘗膳製度,在康熙朝《大清會典》中就有載:“禦藥、禦膳不嘗者,笞五十……”,具體操作是侍膳的太監提前在每道菜上放一塊銀製的牌子,若牌子變色,便視為變質或有毒,那麼這道菜都不能再用瞭,而凡與這道菜有關的廚師、傳膳太監都要被牽連。若銀牌沒有變色,則由嘗膳太監親口將每一道菜嘗一口,沒有問題後皇帝纔開始享用。

編輯

本來,紫禁城裏宮與宮之間至少也要一裏之外距離,這禦膳房成日煙熏火燎,離帝後所住的宮殿那就更遠瞭,而皇帝的禦膳又那麼多,傳完菜品也快涼瞭,加上後麵一堆程序,最後就隻剩下一堆涼菜瞭,口感味道自然大打摺扣。這皇帝又能吃多少?

按規製,清宮帝後的全膳是大小一百二十八件,半膳是七十二件,除瞭逢年過節、重大日子進全膳,一般都用半膳。縱然如此,以皇帝一人的食量,所剩的飯菜也是很驚人的。

那麼,這些被剩下的禦膳,該怎麼處理呢?

首先自然是賞人

皇帝在用膳時,太監們也會在膳桌旁邊設有一張幾案。在皇帝用膳期間,若其覺得哪道菜不錯,或者想起哪道菜符閤哪個人的胃口,便說聲“賞”,太監便及時上前將這道菜放在幾案上,一會兒,便有人提來底下裝有熱水加溫的食盒,將這道菜送到被賞賜的妃嬪、皇子、公主處或臣子府中。

按清廷的規製,帝後剩下的膳食,一般賞給妃嬪、皇子、公主處或臣子,隻有妃嬪剩下的膳食,纔會賞給下麵的宮女和太監。

編輯

當然也不乏一些例外,譬如慈禧太後剩下的膳食,不僅賞給宮中皇後、貴妃等人,還賞給瞭李蓮英這樣的太監。據說,當時京都經常得到慈禧太後賞賜的宮外人,有醇親王府、恭親王府、慶親王府外,還有李蓮英傢和李蓮英三弟李寶泰傢。

其次是留著下次擺排場

皇帝的食量有限,可是每一餐的菜品都必須到達某個數量,無非是藉以顯示皇傢的氣派罷瞭,而這些菜品中,很多是皇帝根本不會動筷的,若是這道菜保存時間較長,那自然就成瞭禦膳餐桌上的“老演員”。據說,光緒帝被慈禧軟禁期間,他的餐桌看似菜品豐富,可是幾乎都是餿掉的剩菜,這些菜一般是慈禧自己剩下的。

據溥儀迴憶,在清宮時,很多菜都是禦膳房提前做好的,有的甚至是一天前就做好的,就煨在火上候著膳點,這樣的菜顯然味道不會太好,所以每次他隻吃隆裕太後送來的菜,後來是老太妃們送來的菜,而那些被剩下的禦膳房做的菜,很大概率下一頓還會再齣現。

編輯

像清宮這種處理剩菜的方式,幾乎是不會讓禦膳流齣宮外的。所以開頭的故事裏,後來經慈禧一查,那所謂的禦膳確實是假的。

而在明宮,這剩菜似乎沒有規定的處理方式。

據清人吳騫《拜經樓詩話》所載,明朝時的翰林院是京城所有官署的清水衙門,翰林們素日裏幾乎沒吃到什麼油水。所以每每侯得皇帝外齣,便可憐兮兮跟光祿寺討要皇帝的剩飯吃。

有一次,趁著皇帝外齣赴宴,這群翰林又趕去討剩飯,一個年輕的翰林去晚瞭,隻要得一盤豆腐,甚為懊惱。誰知一老翰林見狀,興奮得直呼“拿酒來”,原來啊,這哪裏是什麼豆腐,這是用幾百隻鳥兒的腦髓做成的。隻因為早年硃元璋規定頓頓有豆腐的傢法,他的子孫為瞭應付,便偷偷換瞭料兒。

編輯

關於宮廷飲食記載,中國曆代皇朝大都約而不詳,然而在有限的資料裏,我們仍能看到古代皇宮裏的生活多麼揮金如土、窮奢極侈,與之成對比的卻是宮外道路野地裏的餓殍,這真是最大的諷刺。

分享鏈接

tag

相关新聞

他一生從不吃肉,警衛員是上將,戰友是元帥,搭檔是開國大將

《尚食》PK《大明風華》,哪部明代劇更扯?

寶玉玲瓏分享:明孝陵藝術巡禮之五

北宋太平宰相晏殊

戰國時期,秦國王族和趙國王族都是嬴姓趙氏,兩者有何關聯?

抗美烈士鬍乾秀丨艱苦戰嚴寒,血染長津湖

九江影像誌:曆史上的今天·2月25日·紅巾軍擊殺狀元公

楚漢戰爭和九鼎戰爭為例,聯閤起來能為何?

槐南鎮:李姓——李氏文化

作為一戰戰勝國,蘇俄為什麼沒有參加巴黎和會?

袁天罡的識人術:“王”字去掉一筆,你最先想到的是哪個字?

水逆星人劉邦是如何成為創業者天花闆的?

送彆老人!南京大屠殺幸存者祝再強去世

葛劍雄:中國的形成

鄧小平:“從侵略中國得利最大的兩個國傢一個是日本一個是沙俄!”

在二戰時期,蘇聯為瞭保衛烏剋蘭付齣瞭多大代價?軍隊損失過百萬

《尚食》硃棣為何不喜歡硃高熾?宦官乾政真是硃瞻基造成的嗎?

正因為誤解王安石,很多人沒讀懂今天改革的潛台詞

譚其驤:何為“中國”?

硃元璋給硃棣剝桔子,馬皇後得知後大喊:快跑,你爹要殺你

硃元璋殺死瞭無數功臣,他的報應是百萬子孫被殺光

彆再迷信什麼白手起傢!草根皇帝劉邦、硃元璋的背景其實非常強大

浙江一農民自稱是硃元璋的後人,為證明身份,還拿齣瞭“龍椅”

硃元璋滅元後,給濛古女子下瞭一道詔書,此後濛古再無力抵抗

硃元璋的嶽父進宮探望瞭一次女兒,硃元璋為何一定要處死他?

硃元璋和丞相的恩怨情仇,除瞭徐達之外,其餘之人下場都極慘

元朝政權結束,10萬濛古女性的命運如何?硃元璋的3道命令很睿智

硃元璋稱帝後修傢譜,大臣建議他認硃熹為祖先,他卻說這樣一段話

硃元璋怎麼也沒想到,他給子孫取的名字,竟為元素周期錶做瞭貢獻

硃高煦:被硃元璋討厭,受硃棣誆騙,遭親兄長捧殺,後被侄子烤死

劉伯溫被硃元璋毒死?這三點,或證實瞭硃元璋的清白

硃元璋吃老婆婆的豆腐,贊不絕口,走後不久命人殺瞭她

硃元璋拜佛問方丈:朕需要下跪嗎?方丈一句話救全寺人性命

明太祖硃元璋的後代子孫在明末清初的遭遇到底值不值得同情

硃元璋不僅誅殺功臣,連後宮女性也不放過,六宮之首也一樣被殺瞭

硃元璋火燒慶功樓燒死哪些人,揭硃元璋殺功臣背後真相

硃元璋鑄造的洪武通寶主要版彆!

深得民心的張士誠為何會敗在硃元璋手裏,隻因他的誌嚮太小

硃元璋誅殺開國功臣,隻有湯和1人全身而退

硃元璋早知硃棣有不臣之心,早有意謀反,為何不殺掉他?