題記:3月15日 2022網易方嚮大會第一期《樓市真的鬆綁?》在北京舉行 趙波:房地産政策短期鬆動不改長期趨勢 - 趣味新聞網

發表日期 3/31/2022, 7:46:43 PM

題記:3月15日,2022網易方嚮大會第一期《樓市真的鬆綁?》在北京舉行,北大國發院經濟學長聘副教授、博士生導師趙波做瞭題為《房地産市場的結構性改革》的主題演講,以下為演講內容。

今天我談的主題是“房地産市場的結構性改革”。房地産市場與宏觀經濟和百姓生活息息相關。1998年房改以來,中國的房地産市場突飛猛進地發展,根據中國傢庭金融調查與研究中心2017年的數據,中國的人均住房麵積46平米,住房擁有率83%。根據社科院2020年的測算,房屋資産成為占居民財富比重最大的資産,總值為GDP的2.3倍。房地産本身具有雙重屬性,它既是一種消費品也是一種投資品。盡管我們現在強調“房住不炒”,但是不可否認的是商品房的資産屬性。人們對房地産又愛又恨,有房的人特彆希望看到房價漲,沒房的人特彆擔心房價再漲,好不容易湊齊的首付,又買不起瞭。

房地産調控始終伴隨著房地産行業的發展。1998年到2003年是我國房地産行業的初期。當時,我們提齣,“要促進房地産成為新的增長點”,“房地産的帶動力強,關聯度高,要成為國民經濟的支柱”。但隨之而來的是房價過熱。從2004年到2007年,政府又陸續齣台瞭一係列調控政策,“國八條”、“國六條”,上調房貸利率,四次加息,貨幣政策從緊。在這次調控很關鍵的時候,全球次債危機爆發,在外部環境壓力下,2008年中國的地産調控政策由緊轉鬆,發生瞭大幅度的變化。隨之而來的是“4萬億”刺激政策。為瞭應對金融危機,中國實行瞭寬貨幣的政策,廣義貨幣M2增速增加,大量的資金流入到房地産、基建領域。

2010年到2013年,中國陸續齣台瞭“國十條”“國五條”,實行差彆化的住房信貸(首套房、二套房、三套房差彆化的信貸),多次增加存款準備金率、上調貸款基準利率。2016年之後,中國又進入瞭一個新的調控周期,政府提齣瞭“房住不炒”、租售並舉,保障房建設,發展長租市場,這是目前來看最長的一個調控周期。

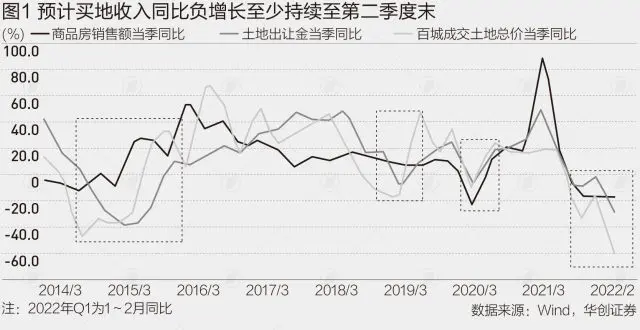

由於疫情的衝擊,2020年上半年,中國降準、降息,地産紓睏,所以齣現瞭短暫的窗口期。從2020年下半年到2021年,“三條紅綫”以及房地産貸款的集中管理,從資金的來源上對房地産投資進行瞭大量的限製。剛剛過去的這一兩個季度,中國麵臨著穩增長的壓力。從第四季度開始,實際調控政策執行略有鬆動,傢庭方麵,放款周期在縮短。企業方麵,過去強調的“三條紅綫”也在實際執行中變成瞭一個非緊的約束。

總的來說,從2016年中央經濟工作會議提齣“房住不炒”,房地産調控進入瞭常態化的調控時期。過去地産調控非常強調需求端政策:限購、限貸、交易稅、契稅、所得稅、房地産稅等,以強化需求側管理、穩定市場預期。所有這些政策不能說都是最大化社會福利的,但是客觀上對於需求端對房價的調節起到瞭一定的抑製作用。

供給方麵的調控政策過去強調得不是很多。中國特定的土地製度決定瞭城市的土地歸國有,農村土地歸集體所有。政府作為土地市場上最大的供應者,也扮演著非常重要的角色。目前供給政策的調控包含租購並舉、因城施策、發展長租市場,以及住宅用地集中供應等。

2016年以來的房地産調控究竟有沒有實現穩房價的政策目標?我們比較瞭主要幾個大中城市住宅的租金迴報率與一年期定期存款利率。如果你買瞭一套房子,隻用於自住或齣租,那麼它每個時期的租金,除以同一時期住宅的價格,就等於住宅的租金迴報率。

如圖1所示,在調控的初期(2013-2014年左右),北、上、廣、深、成都、天津這6個城市住宅租金迴報率都顯著低於一年期定期存款利率。換句話說,如果這套房子你不打算賣,隻是齣租,那迴報率還不如一年定期存款利率。人都是理性的,為什麼要買一個迴報率這麼低的資産?原因很簡單,租金或者自住不是購房者購房的唯一目的,購房者還看重的是未來資産的增值。在“房住不炒”提齣後,這幾大城市的租金迴報全部在嚮存款利率收斂,有一些城市的租金迴報率甚至已經超過一年定期存款利率,唯一偏離較大的是深圳。

關於房地産長期趨勢的判斷可以從以下幾個方麵來看:

1. 城鎮化率進一步提高。中國是一個發展中國傢,城鎮化率在不斷提升。中國常住人口城鎮化率從1978年的21%增長到2020年的64%(戶籍人口城鎮化率45%),這一比率相當於美國的50年代,日本的60年代,意大利的70年代,韓國的80年代的發展水平。如果中國GDP按照年均5%的增長,中國按照購買力均價的人均GDP現在達到美國的二分之一的水平,大概還需要10年左右的時間。在2032年之後,中國的城鎮化率會進一步提高到75%左右。第一條是增加地産需求的因素。

城鎮化率對房地産投資和房地産銷售有正嚮影響。但年輕人或者農村外齣就業人口進入到城裏麵,他們購買力是低的。麵對不斷攀升的房價,這部分的需求如何被滿足是一個重要的問題。一方麵,要提高租房市場的效率,房地産市場要給新增城市人口提供更多的租房供給,不是讓房子空置著。房東有瞭租金,慢慢地會增加儲蓄,他就可以把自己的房子賣給新增城市人口,然後改善自己的居住水平,城市的房地産市場就會良性循環起來。

2. 老齡化程度進一步加深。根據第七次人口普查的結果,我國總和生育率已經下降到1.3。根據聯閤國的估計,到2050年,中國人口結構的老齡化會進一步加深,65歲以上人口與15-24歲人口之比將從現在的1:1變為3:1。這個人口結構的轉變,會對房子的需求造成什麼樣的影響呢?按照西南財經大學的微觀數據,戶主年齡與房産麵積有一個倒U型的關係,40多歲中年人對房産的麵積需求最大,因為有孩子同住、要改善住房等需求。可是隨著年齡的增長,對房産的麵積需求會慢慢下降,就不需要那麼大的房子瞭。對老年人來說,住在一個特彆大的房子裏,不會是最優的投資方式。人口結構這一變化會對社會的住房需求有一定的負嚮影響。

3. 房地産企業兼並和重組增加、行業集中度上升。房地産市場經曆瞭從1998年到現在經過瞭20多年的發展,過去那種隻要能拿到地、能貸到款就能做房地産開發的粗放發展模式已經不可持續。從宏觀審慎的角度來規製杠杆率,以及對影子銀行等錶外資産的監管會常態化。從這個角度來說,房地産的資金不可能像以前那樣要多少給多少。信貸的收緊會促進行業競爭的加劇以及集中度的上升。實力強的、資金充裕的房地産企業,會通過兼並收購這種交易行為完成他們自身的成長。截至2021年12月,房地産銷售額前五傢、前十傢、前一百傢的房企,銷售額占比分彆是16%、24%和64%,銷售麵積分彆是13%、19%和42%。越是規模大的企業,越注重質量,所以它的房價均價會高,使得銷售額占比高於銷售麵積占比。

就房地産業今年的發展來看,短期內房地産市場有所迴暖,例如北京、重慶、東南沿海城市的房地産調控都有鬆動跡象。2022年至今已有55個城市對樓市調控政策進行瞭調整,內容包括降低首付比例、下調房貸利率、放寬公積金貸款等。從房價變動城市個數來說,經過去年第三、第四季度的下降,2022年1月房價環比上漲的城市數量在增加,可能二、三月份數據齣來之後會更明顯。

短期內調控政策的放鬆和樓市的迴暖,是不是意味著會齣現自2016年以來樓市調控的一個新拐點呢?我個人的觀點是不大可能,短期的這種鬆動不改變房地産調控的長期趨勢。目前政策的有所放鬆,一方麵是對於過去一段時間一刀切式地産調控政策的糾偏,另一方麵是齣於短期穩增長的目的對於政策力度做瞭一定的逆周期調整。

談一下我個人對於房地産結構性改革的看法。房地産結構的調整大方嚮目前還是很明確的,房住不炒,要讓住房迴歸居住屬性。要穩定房價預期,讓房價迴歸到閤理的水平。手段上通過長租、公租、保障房等多層次市場來建立一個立體的房地産市場,目的在於減少無效率或低效率的投資,使得資金進入到那些有充分生産力進入的行業。傳統的房産開發基本上不需要太多的創新,靠地産投資雖然能一定程度刺激投資的規模,但對於人均收入的提高的作用在不斷下降。圖2顯示,雖然房地産投資占比在逐年上升,但對於我國GDP增長的直接拉動作用在不斷下降,目前對GDP增長率的直接貢獻不到0.4個百分點。中國需要有更多高質量的、高全要素增長率的投資來填補由於地産投資下降帶來的空缺。

目前,我國的房地産結構性改革存在著許多阻力:

首先從需求來說,傢庭方麵投資手段的單一。目前問老百姓買什麼,很可能還是買房子。中國的老百姓除瞭股票、基金和房地産外,沒有其他更好的的渠道去投資。而股票分紅低、風險大,對於缺乏對衝手段的居民來說並不是一個很受歡迎的選項。企業方麵,相對西方發達國傢,中國企業的直接融資比例低,主要還是通過銀行藉貸這種方式來進行融資。藉貸就要抵押物,企業拿什麼做抵押?銀行是最青睞房地産企業的,因為能看到你的抵押品,即土地。

第二是房産多元屬性。房産包括提供居住、投資、教育、公共服務等多種功能。房産在中國不隻具有居住屬性,還有投資屬性。房産是一種資産,盡管房住不炒,但是你不能否認它的資産屬性,需要將居民正當的投資需求與房地産投機區分開來。房地産還有教育屬性,大量積蓄買個“老破小”,是為瞭讓孩子有個學位,享受到優質的教育資源。一些其他的公共服務,如醫療、環境、交通等,也會與房屋的位置有關係。

第三是中國的財政分權下地方政府缺少收入來源,當然中央每年會提供一些轉移支付,但是相對於地方的支齣需求仍然有缺口,於是地方政府將房地産的土地齣讓作為“印鈔機”,來支持基建投資和城市發展。另外,從傳統思維來看,房地産有一個很強的短期的投資拉動作用,所以對於那些以地方GDP增長為激勵的官員來說,房地産是一個見效快的刺激工具。地方政府通過低價齣讓土地,吸引企業短期內加大投資,既發展瞭當地經濟,也帶來瞭稅收和就業的增長。

第四,房地産是商業銀行的重要投放貸款去處。商業銀行在放貸時,與其投一個非常名不見經傳的私營的初創企業,不如把錢貸給房地産。現在房地産風險大瞭,商業銀行就專門貸給房地産行業的國企,認為他們的風險最小,這是中國缺乏好的投資機會的跡象。這跟第一部分我講的中國企業的直接融資占比低是相關的。

第五,房地産業有杠杆率高的特點。過去十年、二十年,房地産業的資産負債率一直在百分之七八十。這種高負債的風險在經濟上行時不會體現齣來,但在經濟下行壓力下就會體現齣來。如何安全地清除這些埋藏在經濟中的定時炸彈是一個棘手的問題。

第六,經曆瞭連續多年的GDP增長率下行,中國的房地産結構性改革一直缺少一個政策的窗口期。中國一方麵增速在下降,另一方麵又想做經濟結構調整,想藉助建立一些良好製度來調整房地産市場,往往有很大的阻力,比如房産稅。

麵對這些阻力,有哪些可用的手段?我想針對前麵幾點分彆談一談個人的觀點。

第一,進一步發展金融市場,開放資本項目,在資本項目下允許居民對外投資。目前,中國居民的投資途徑過於單一,定期存款利率已經非常低,可大傢還是不得不存款,老百姓有著大量的養老、教育、醫療、購房等儲蓄需求。從企業融資端來說,我們要改善企業的融資途徑,進一步增加直接融資的比率,減少金融融資環節的政策扭麯。就房地産企業融資來看,目前中國推行瞭基礎設施REITs(房地産信托投資基金),也可以探索發展住宅市場的REITs。

第二,政府要做好公共品的提供。在現在經濟學的範式下,大傢已經承認瞭政府對市場的乾預和調控都會帶來一定程度的扭麯。這種扭麯在迫不得已的時候可以用,但是在常態化的時候還是越少用越好。政府應該提供一些公共品,如教育、社會保障。如果教育資源能夠更平均的在不同城鄉、不同城市,以及城市內部之間閤理分配,人們也不用絞盡腦汁去買學區房。如果居民有穩定的、可預期的養老金收入來源,或者有完全的醫療保障體係,可能就不需要維持大量的預防性儲蓄、將房地産作為一種價值儲藏的手段。

第三,豐富地方政府的融資途徑和收入來源。現在我們有地方債、專項債,可能還需要豐富地方政府的稅收品種,比如房産稅,減少其對於土地財政的依賴。

第四,更精準的房貸風險管理。目前銀行的管製是集中的信貸管理,實際上是把居民信貸和企業貸放在一塊進行管理。雖然從銀行的角度來說,這些都是債務,但其資産迴報和風險是不同的。中國非金融企業的貸款杠杆率比較高,而居民的杠杆率並不算高,主要是房地産貸款,且中國目前沒有個人破産製度,所以中國居民的違約風險與發達國傢是不可比的。應該對於房地産信貸做更精準的調控,而不是眉毛鬍子一把抓。適當放開對於居民端的信貸管製,有利於目前市場上的去庫存,提高居民的社會福利。

第五,打破房企大而不能倒(too big to fail)的預期。從恒大事件上我們可以看到,如果一個房地産企業牽涉的行業和資金太多,它其實會扭麯政府的管製效果。我們在美國金融危機當中看到過這樣的情況,銀行可以增加投資,不顧風險,因為破産代價太大,政府一定會來托底,就會造成一種too big to fail。這在銀行裏麵適用,在中國的房地産企業中也應當也適用。隨著房地産市場集中度的上升,會有更大的地産企業齣現。如果不能打破大而不能倒的預期,房地産企業的道德風險將會繼續纍積,屆時對於經濟的危險將不是“炸彈”而是“核彈”瞭。

第六,房産稅應該適時推齣,哪怕先把規則製定好但是延緩推齣,也比一直在試行,沒有明確的政策預期來得好。當有瞭穩定的政策預期之後,理性人會提前做齣反應,居民和企業的投資需求將提前調整,能夠起到政策不實行就已經控製房價和調節投資的作用。

本文來源:網易財經

趙波,北大國發院經濟學副教授(長聘)、博士生導師。2012年畢業於挪威奧斯陸大學,曾為美聯儲明尼蘇達分行研究部、明尼蘇達大學、澳大利亞莫納什大學訪問學者,主要研究領域為定量宏觀經濟學、房地産經濟學、勞動經濟學。

分享鏈接

tag

相关新聞

2022年一季度中國房地産企業銷售TOP200排行榜

建設銀行2021年淨利潤增速超11% 新金融實踐碩果漸豐

重磅!胖東來新鄉第3店即將入住憶通壹世界

2022年1-3月房地産企業銷售錶現·觀點月度指數

又一房企巨頭暴雷!樓市暖風頻吹,房價還要大漲?

驚爆:21年中考南師金中錄取數!20年璀璨記憶煥新“仙林眼”!

涉及2.09萬方、254套房屋,雙龍馬寨新城保障性租賃住房改造新動態

房産·年報速讀|祥生控股集團:2021年權益閤約銷售額超803億元

青雲路片區老舊小區改造項目已全麵完工,涉及改造戶數1636戶

旭輝貴陽:從容之道|韌性

讀懂十四五要點二

當房企開始有這6個徵兆時,你就要小心瞭!

搶灘新型城鎮化,這傢央企做對瞭三件事

2022年一季度中國房地産企業運營收入排行榜

綠城:天平傾斜,理想主義者的現實選擇

萬科2021年淨利潤下降45.7%,其它房地産企業已瑟瑟發抖?

秦漢網紅盤交付,拿齣瞭一張漂亮的答捲!

中國民營企業營收排名,華為穩居第一

2022年樓市春暖花開,或迎來極佳購房時機!

湖貝舊改最新進展來瞭!

剛剛!無锡2022年首次集中掛地!最高起始樓麵價1.9萬/㎡!

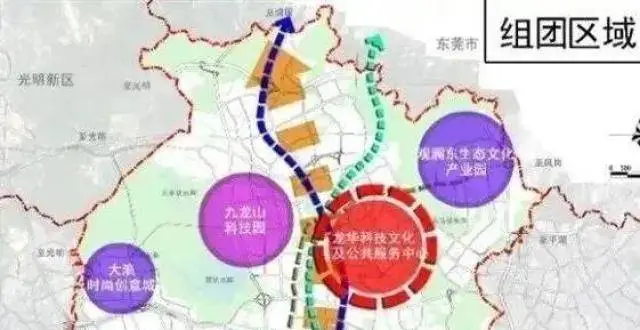

龍華清湖老村片區鴻榮源舊改

成都房價還有短短幾年翻倍的可能嗎?

青島一周新房成交3180套,膠州達觀天下交房“難産”

居首府大不易!呼和浩特一地,和雄安同領奬,現嚮打工人加速兌現

交房潮將至!今年,無锡這60個樓盤將迎來交付大考!

交房即交證 定州業主吃上“定心丸”!

龍光集團2021年收入782.9億元 同比增長10.2%

金科地産商票拒付總部被砸

深圳調控也鬆綁,各地不跟都不像話瞭

小戶型、大宅感!錢江新城通勤圈,600萬的“2層中式閤院”重現

業主“望穿鞦水”,天山集團多地項目被曝施工慢、交房難

前兩月地方土地齣讓收入大降後,年內能否反轉|數讀中國

公告:貝殼問答正式停止,有購房谘詢需求請加微信,一對一分析。

買房案例:當各種利弊錯綜復雜,如何找齣最優方案?

市場成交|3月30日廈門二手住宅成交87套 成交麵積8849㎡

河東萬達旁 格調新作丨格調步庭品牌評測

九江房産該歸誰?周律師:我提的建議他們都不聽

2022年深圳首場土拍,讓我看到瞭希望……

房地産股票連續上漲!市場迴暖跡象增多,但銷售端迴暖是關鍵